こういう特番、大好きなんです(笑)・・「

古代文明ミステリーたけしの新・世界七不思議シリーズ」

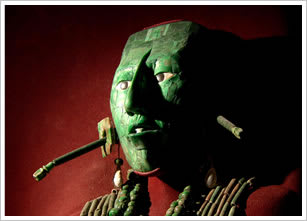

5日放送分の中で、古代マヤ文明の「翡翠の仮面」が取り上げられていました。

古代マヤの王の遺体を飾った翡翠の仮面。

翡翠の仮面

パレンケのパカル王の遺体を飾った仮面は、340片の翡翠と4片の貝殻、2片の黒曜石でつくられている。木製の土台の上にあしらわれていたと思われるが、すでに朽ちてなくなっている。仮面に刻まれた記録によると、パカル王は70年近い在位期間のうち8年を、自らの豪華な埋葬の準備に費やした。西暦683年8月28日に死去すると、仮面、大きなペンダント、耳栓、指輪、ネックレス、ブレスレッドなど、翡翠づくしの副葬品と共に、末代まで崇められるべく神殿の下に葬られた。

(ナショナルジオグラフィックより)

番組では、なぜ翡翠かということに焦点が当てられ、マヤ民族にとって当時の翡翠は、非常に希少であったことから、とても価値があり、マヤの世界観では、緑色が世界の中心を示すものとして、権威の象徴であった、などということが研究者によって、語られていました。

勝手ながら、私どもの仮説も申し述べさせていただきますと、生前より身につけて、病やケガの平癒への祈願をしていたとか、亡くなった後もそばにおいて、死からの復活、あるいは死出の旅への安全や死後の幸せへなどの願いがあったのではないか。

・・・などど、理由はいくつか考えられますが、単なる権威の象徴だけでなく、翡翠の持つエネルギーに何かしらの期待があったのではないかと思いました。

古い記事ですが、以前

マオリの石でびりびりびり~で、書きましたが、翡翠には特別のエネルギーがあるように感じるからです。

今は科学的な論証や思考が最優先される時代ですが、古代においては、呪術やシャーマンの存在がある一定の重きをおかれていました。

すれば、当時、そういうことを敏感に感じ取れたシャーマンたちが、翡翠にエネルギーを感じて身を守る術として権力者に通達したことも考えられます。あるいは権力者自身が、シャーマンとして存在したかもしれません。

古代人も現代人同様、ネックレスやブレスレットなどのアクセサリーを身につけていたようですが、現代のような単純なおしゃれのためではなくて、エネルギーが感じられるある種の鉱物を身につけることで、自らを強め、身を守る目的があったのではないか。

と、テレビを見ながら、色々と想像してしまいました。

いずれにしても、マオリ、マヤ、そして日本や中国でも、翡翠は、古代人にとっては大切な石だったようです。

ただし、今現在、この翡翠の仮面に、その力があるかどうかは、テレビ画面だけでは、わかりませんが。

なぜなら・・・

■ご注意:ここからはオカルト的思考(現代科学では証明できない)になりますので、生真面目な方は、スルーするように

その石の持ち主のネガティブな意識が強すぎた場合、その石の保つ特性の上に、悪い波動が上書きされて、人にエネルギーを与えてくれるはずのパワーの情報が消されてしまい、後にその石の所有者になった者に対して、悪い影響を与えてしまうってことも、あるのですにゃ~。

権力者などの持っていたものは、良くも悪くも、極端なことがありますから、こういうものはやはり博物館に保管することが一番ですね。

★関連記事

マオリの石でびりびりびり~

マウリ石

マウリ石、その後

大阪で出土・翡翠の勾玉

・・・と、言いながら、また更新しちゃうかもしれませんけど。

・・・と、言いながら、また更新しちゃうかもしれませんけど。