サイエンスライター ジャニン・ベニュス

プレミアム8<人物> 未来への提言「サイエンスライター ジャニン・ベニュス」を見た。

最近、何かとヘタレなので(笑)、暗いニュースやドキュメンタリーはなるたけ見たくない。そんな私が、新しい扉が開かれたような、久々にとても心躍るような気持ちになれた番組である。

日本語の古語である「まねぶ」という言葉が語源で、「まねる」と「まなぶ」という二つの言葉が派生したという。やっぱり、「真似る」ことと「学ぶ」ことは表裏一体なんだなあ・・・と、この番組を見ながらつくづくそう思った。

「バイオミミクリー」とは、ジャニン・ベニュス氏が考えた新しい造語であり、私たちには聞き慣れない言葉だけれど、日本語だと

「生物模倣」と訳す。

つまり、バイオミミクリーとは、生物や自然のシステムを真似して、新しい技術に生かすという取り組み。

たとえば、ハスの葉の水をはじくシステムをまねた、布地の撥水加工。

電子顕微鏡で見たハスの葉の表面と、水をはじく仕組み

電子顕微鏡で見たハスの葉の表面と、水をはじく仕組み

布地の表面に、ハスの葉と同じ加工をすることによって、化学薬品を使わずに撥水加工をすることに成功した。シンプルにして、エコである。

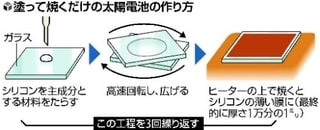

また、最先端の技術では、バックライトを使用しない液晶画面の開発がある。

青い光を反射し青く輝いて見えるモルフォ蝶の鱗粉(りんぷん)の溝をヒントにして、バックライトなしで使える新しい液晶画面を開発することができた。

バックライトがないから、消費電力も半分ですむうえ、太陽の下でも画面がよく見えるという利点がある。

その他にも、

● しぶきを上げずに水に潜るカワセミの姿から、時速300キロを誇る新幹線。

● サメの肌から、メダル続出の競泳用水着。

● 大群で泳いでもお互いが絶対にぶつからない魚群の動きから、ぶつからない車。

など、バイオミミクリーが基本になった、新しい技術は枚挙にいとまがない。

昆虫や植物など、自然の造形は、まさに、神の手によったとも言える、生きるための戦略的で示唆に富んだ機能を持っている。そこに気づき、学ぶこと、真似ることで、低コストで思いがけない新しい技術が生まれてくるのである。

べニュス氏は、バイオミミクリーには、3つの段階があるという。それは、

1 形(構造)の模倣

2 行動(製造過程)の模倣

3 生態系(システム全体)の模倣

私がとりわけ心を奪われたのは、3段階目の生態系の模倣である。

トトロの家の記事に書いたように、私にとって、「発展・開発」は必ずしもよい言葉とも思えず、むしろ環境にとっては害悪とまで思っていた。

経済と環境の両立がどこまでできるのか、どこに着地点を持っていくのかわからない・・・わかっていることは、今までのようなやり方は限界がある、ということだけ。

落ち着く先は、どこなんだろうと常々疑問ではあったのだけれど、このべニュス氏の提唱した、生態系の模倣は、ものすごく

ブレークスルーしたというか、

もう素晴らしいなと、個人的には、

拍手喝さいだったのだ。(と、思わず太文字で決めてしまいたくなるのだった・笑)

番組では、タイルカーペットの全世界シェア6割を誇る「インターフェイスフロア社」という会社を紹介していた。この会社は、

「自社製品による環境の負荷をゼロにする」という目標を掲げており、ゴミを出さないように自社製品は徹底的にリサイクルする、また在庫の無駄を抱えないように、フレキシブルな対応のできるデザインにする、などの工夫をしていた。

このデザインにしても、バイオミミクリーの考え方を使った。森一面に広がる落ち葉をヒントに、アイデアが生まれた。つまり、落ち葉は、どれ一つ同じように落ちてはいないのに、どこを見ても違和感なく、一つのデザインに見えるということ。

ゆえに、どこのパーツが損なわれたとしても、デザインの違和感なく在庫のパーツで補充がきき、在庫の無駄がなくなった。

経済にとって、自然は、破壊したり搾取する対象であった。しかし、バイオミミクリーの考え方を突き詰つめてゆくと、すべてのバランスがとれた

自然の生態系を模倣=

それぞれが助け合いながら、お互いに利益を得る・不要なものは何一つない(ゴミを出さない)という、未来の経済の姿が見えてくる。それが非常に素晴らしいと思う。

また、べニュス氏は、バイオミミクリー研究所を設立、情報を世界に発信するとともに、さらに踏み込んで、名古屋で開かれるCOP10を前に

企業が、利益の一部をアイデアを利用した生物の生息環境を守るために還元する、国際的なルール作りや、現在アメリカで行われている

自然を開発した企業は、同じ規模の広さ、自然を再生することの義務化、これを全世界のルールとすることを、提唱している。

これこそ、経済と環境をつなぐ橋渡し役である。

べニュス氏は、いつか、人間社会全体が、自然の生態系にどんどん近付いてゆき、街も、森のように空気や水を浄化する機能を持つことを夢見ているという。そこでは、人類が、将来もずっとこの地球上に生き残ってゆけるはずだ、と。

私もそんな未来に、ちょっこし希望が見えてきた。

★参考サイト

フォトレポート:自然をまねるバイオミミクリーを使った工業デザイン

★関連記事

「リンゴが教えてくれたこと」自然は何一つ無駄なものはない

・・・木村さんのりんご畑は、3段階目の自然の生態系の模倣そのものになっていますね

2100年、未来への旅

・・・循環型社会へ、未来へのたたき台のような本を紹介してます

-----------------------------------

-----------------------------------