今年は2年ぶりにノーベル化学賞の日本人受賞があったり、中国人の人権活動家の劉暁波氏がノーベル平和賞を受賞したり、話題が尽きないけれど、個人的には、イグノーベル賞の粘菌の路線図が、大ヒットです(笑)

と、いってもイグノーベル賞は、ノーベル賞とは全く関係ありませんけどね(爆)。

2年前にも、イグノーベル賞を受賞した、粘菌の研究。

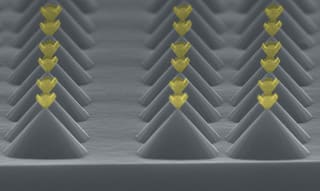

今回、関東地方の地図を模した培養容器を作り、主要な駅に餌を配置して、粘菌の成長経路の実験をしたところ、現実の路線図にも匹敵するような、非常に効率的かつ、アクシデントに対する強さをもった経路ができたといいます。

この実験に対して、イグノーベル賞の「交通計画賞」が贈られました。ぱちぱち。

■

イグ・ノーベル賞:はこだて未来大教授らに 粘菌で鉄道網

ユーモアにあふれた科学研究などに贈られる「イグ・ノーベル賞」の授賞式が9月30日、米マサチューセッツ州ケンブリッジのハーバード大で開かれ、公立はこだて未来大(函館市)の中垣俊之教授ら9人が「交通計画賞」を共同受賞した。

アメーバ状の単細胞生物「真正粘菌」が輸送効率に優れたネットワークを形作るとの研究で、人間が鉄道網など都市のインフラ整備を行う際、粘菌の“知恵”を役立てるとした内容が評価された。日本人のイグ・ノーベル賞受賞は4年連続。

他の共同受賞者は広島大の小林亮教授、科学技術振興機構さきがけプロジェクトの手老篤史専任研究員ら6人と英国人研究者2人。中垣、小林両教授と手老研究員の3人は08年、粘菌が迷路の最短距離を導き出すことを発見した研究で同賞の「認知科学賞」を受賞している。

中垣教授らは真正粘菌が餌に接触すると、その周囲にアメーバ状の体を集中させる性質を持つことに着目。関東地方の形をした容器内に主要な鉄道駅に見立てた餌を配置、容器内に粘菌をはわせて観察した結果、粘菌が体を引き伸ばしながら作ったネットワークは実際の鉄道網より効率的な形だったり、迂回(うかい)路が準備されているケースがあることが判明した。(ケンブリッジ共同)

毎日新聞 2010年10月1日 10時32分(最終更新 10月1日 12時22分)

改めて思うのですが、単細胞生物の粘菌は、脳を持たないから思考というものがないと思われますが、そういう生物の、生きるための能力が、万物の霊長を自負する人間が、知恵を絞って絞って、考えに考えたものと、同様あるいはそれ以上の結果を出してしまうということ。

どうでしょうね、この小気味よさったら(笑)。

人間だって、この体、自分の体。自分の幼い思考能力なんぞを超越して、自らが生きようとする力を持っている、と私は確信に近いものを感じています。

おまけです。youtubeで、粘菌を探していたら、こんなの発見。ナウシカに登場した粘菌。

↓

★関連記事

賢い粘菌からみえてくる賢い筋肉・・・2年前にもイグノーベル賞受賞しています。