地球生命の歴史約38億年、自然の営みの奥深さは、昨日今日出現した人類では計り知れないのではないか。

38億年の長きに渡って、すべての命が関わり合って、時には滅び、ときに進化しながら、命をつなげてきた。

地球全体が大きな生命体ではないかと思う。

人類は、地球という場所で、共存共栄を拒み人類同士でさえ、敵対しあう。

いわんや小さなハチの命をや。

人間は、カネのために我が物顔で他の生命に対して害ばかりなしている、と、そんなことを思わずにいられない時もある。

9月3日の東京新聞筆洗に、イギリスの研究者による「花とハチとの関係」の研究結果を知り驚いた。

ハチに効率よく来てもらうために、植物の中にはカフェインとニコチンを巧みに使っているものがあるのだという。

(コーヒーとタバコを友として、がむしゃらに働いていた昭和の企業戦士たちみたいな感じ。彼らを例えて「働き蜂」「働き蟻」と当時はよく言ったものですが・・)

コーヒーノキやレモンなど、カフェインを含んだ花の蜜は、ミツバチの花の香を覚える能力を倍増させるという。

同様にニコチンを含んだタバコの花などの蜜は、マルハナバチに花の色を覚えさせる。

そして、以前よりミツバチがいなくなる原因だと問題になっているネオニコチノイド系農薬は、ニコチンとよく似た構造を持っている。

ゆえに、ネオニコチノイド系農薬入りの砂糖水は、普通の砂糖水よりハチ達を惹きつけるのだという。

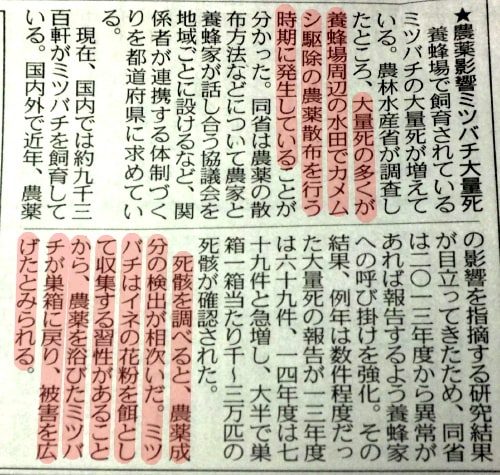

この記事に対して、市井のハチ研究家の言葉が同じく東京新聞に投稿された。この方は、以前も同様の投稿をされていた。机上の話と、下の写真の緑色で示した部分、現実の観察者の重みはまったく違う。

この地球上の生命は、みんなどこかでつながっている。

ハチがいなくなると植物も実を結ぶことができなくなる。それは、すぐに人間に還ってくる。

★関連記事

緑あふれる惑星

消えたミツバチ問題と、たかが「うちわ」でない政治とカネ

38億年の長きに渡って、すべての命が関わり合って、時には滅び、ときに進化しながら、命をつなげてきた。

地球全体が大きな生命体ではないかと思う。

人類は、地球という場所で、共存共栄を拒み人類同士でさえ、敵対しあう。

いわんや小さなハチの命をや。

人間は、カネのために我が物顔で他の生命に対して害ばかりなしている、と、そんなことを思わずにいられない時もある。

9月3日の東京新聞筆洗に、イギリスの研究者による「花とハチとの関係」の研究結果を知り驚いた。

ハチに効率よく来てもらうために、植物の中にはカフェインとニコチンを巧みに使っているものがあるのだという。

(コーヒーとタバコを友として、がむしゃらに働いていた昭和の企業戦士たちみたいな感じ。彼らを例えて「働き蜂」「働き蟻」と当時はよく言ったものですが・・)

コーヒーノキやレモンなど、カフェインを含んだ花の蜜は、ミツバチの花の香を覚える能力を倍増させるという。

同様にニコチンを含んだタバコの花などの蜜は、マルハナバチに花の色を覚えさせる。

そして、以前よりミツバチがいなくなる原因だと問題になっているネオニコチノイド系農薬は、ニコチンとよく似た構造を持っている。

ゆえに、ネオニコチノイド系農薬入りの砂糖水は、普通の砂糖水よりハチ達を惹きつけるのだという。

この記事に対して、市井のハチ研究家の言葉が同じく東京新聞に投稿された。この方は、以前も同様の投稿をされていた。机上の話と、下の写真の緑色で示した部分、現実の観察者の重みはまったく違う。

この地球上の生命は、みんなどこかでつながっている。

ハチがいなくなると植物も実を結ぶことができなくなる。それは、すぐに人間に還ってくる。

★関連記事

緑あふれる惑星

消えたミツバチ問題と、たかが「うちわ」でない政治とカネ

付記

付記