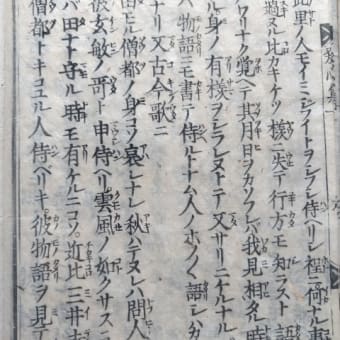

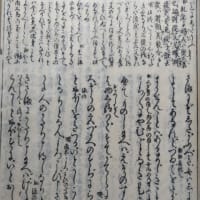

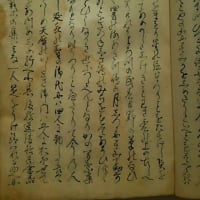

少納言は大人しくて、恥づかしうやおぼさんと、思ひ遣り深く心しらひて、娘の弁と言ふを呼び出でて、「これ忍びて参らせ給へ」とて、香壺の筥を一つ差し入れたり。

…

「真に、今はさる文字忌ませ給へよ。もまじり侍らじ」と言ふ。若き人にて、気色もえ深く思ひ寄らねば、持て參りて、御枕上の御几帳より差し入れたるを

日えりしてきこしめすべきことにこそ。さてもねの

こはいくつかつかうまつらすべう侍らんと、まめだちて

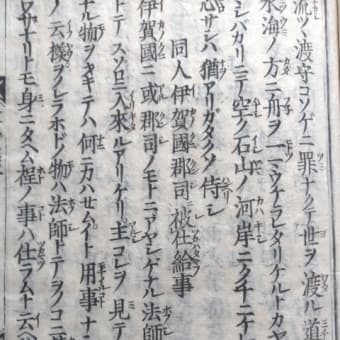

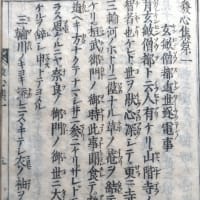

源詞 三ヶの○事也

申せば、みつかひとつにてもあらんかしとの給ふ

惟光 源

に、心えはてゝたちぬ。ものなれのさまやと君はお

惟光

ぼす。人にもいはで手づからといふばかり、さとにて

ぞつくりゐたりける。君はこしらへわび給て、いまは

じめてぬすみもてきたらん人のこゝちするも、い

とおかしくて、年ごろあはれと思ひきこえつるは、かた

はしにもあらざりけり。人の心こそうたてある物

はあれ、いまはひと夜もへだてんことのわりなかるべきこ

とゝ、おぼさる。の給ひしもちゐ、しのびていたう夜ふ

惟光

かしてもてまいれり。せうなごんはおとなしくては

づかしうやおほさんと、おもひやりふかく心しらひて、

少納言か女也 惟光詞

むすめのべんといふをよび出て、これしのびてまい

らせ給へとて、かうごのはこをひとつさしいれたり。たし

かに御まくらがみにまいらすべき、いはひのものには

べる。あなかしこあなたになどいへば、あやしと思へど、

弁詞

あだなることはまだならはぬものをとて、とれは、

惟光詞

まことにいまはさるもじいませ給へよ。もまじり侍

弁

らじといふわかき人にて、けしきもえふかく思ひよ

らねば、もてまいりて、御まくらがみの御きちやうより

さしいれたるを、君ぞれいのきこえしらせ給らんかし

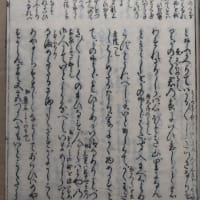

人はえしらぬに、つとめて此はこをまかでさせ給

源紫と嫁取の事

へるにぞ、したしきかぎりの人々゛、思ひあはする

ことゞもありける。御さらどもなど、いつのまにかし

け

いでけん、花そくいときよらにして、もちゐのさ

まもことさらびいとおかしうとゝのへたり。せう

なごんは、いとかうしもやはとこそ思ひきこえさせ

つれ、あはれにかたじけなく、おぼしいたらぬこと

なき御心ばへを、まづうちなかれぬ。さてもうち

うちにの給はせよかし。世中の人もいかに思ひつ

内裏

らんとさゝめきあへり。かくてのちは、うちにもゐん

にも、あからさまにまいり給へるほどだに、しづ心

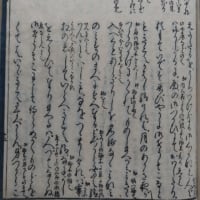

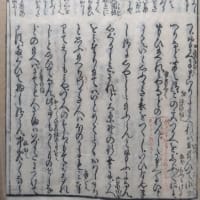

日選りして、きこし召すべき事にこそ。さても子(ね)の子は、いくつかつか

うまつらすべう侍らん」と、まめだちて申せば、「三つが一つにてもあらんか

し」と宣ふに、心得果てて、立ちぬ。物馴れの樣やと君はおぼす。人にも言は

で、手づからといふばかり、里にてぞ、作り居たりける。

君は、こしらへわび給て、今初めてぬすみもて來たらん人の心地するも、いと

可笑しくて、年頃哀れと思ひ聞こえつるは、片端にも有らざりけり。人の心こ

そうたて有る物はあれ、今は一夜も隔てん事のわりなかるべき事と、おぼさる。

宣ひし餅、忍びていたう夜更かして持て參れり。少納言は大人しくて、恥づか

しうやおぼさんと、思ひ遣り深く心しらひて、娘の弁と言ふを呼び出でて、

「これ忍びて参らせ給へ」とて、香壺(かうご)の筥を一つ差し入れたり。確

かに御枕上(がみ)に参らすべき、祝ひの物に侍る。あなかしこあなたに」な

ど言へば、奇しと思へど、「徒なる事は、未だ習はぬ物を」とて、取れば、

「真に、今はさる文字忌ませ給へよ。もまじり侍らじ」と言ふ。若き人にて、

気色もえ深く思ひ寄らねば、持て參りて、御枕上の御几帳より差し入れたるを、

君ぞ、例の聞こえ知らせ給ふらんかし。

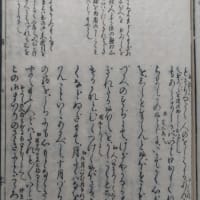

人は、え知らぬに、翌朝(つとめて)、此筥をまかでさせ給へるにぞ、親しき

限りの人々、思ひ合はする事共有りける。御皿共など、いつの間にかしいでけ

ん、花足(けそく)いと清らにして、餅の樣も殊更び、いとおかしう整へたり。少

納言は、いとかうしもやはとこそ、思ひ聞こえさせつれ、哀れにかたじけなく、

おぼし至らぬ事無き御心映へを、先づ打ち泣かれぬ。「さても内々に宣はせよ

かし。世の中の人も、いかに思ひつらん」と囁めき合へり。

かくて後は、内にも院にも、あからさまに參り給へる程だに、靜心