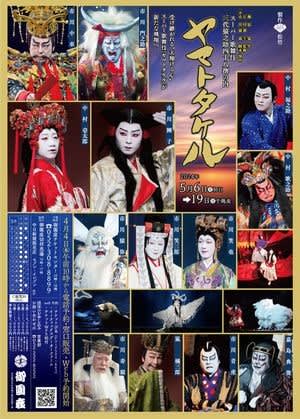

スーパー歌舞伎「ヤマトタケル」(5月16日・御園座)

御園座で行われたスーパー歌舞伎「ヤマトタケル」を観劇。トラブルや訃報が続いた澤瀉屋は4代目猿之助不在の中で、昨年亡くなった2代目市川猿翁が興した”スーパー歌舞伎”を、その孫である5代目市川團子を中心にして引き継いでいくことを決めたのだろう。2月の新橋演舞場では中村隼人とのダブル・キャストだったが、今回は単独。その重責を父親である中車(香川照之)を始め、澤瀉屋他の役者がサポートする形での開催。「ヤマトタケル」の初演は昭和61年(1986)。自分は3代目猿之助(故・猿翁)の演じる映像をテレビで観たことがあるが、ド派手な演出には目がいったものの、90年代頃の映像だったからか恰幅のいい猿之助と役柄の小碓命(おうすのみこと)の(自分の中での)ギャップが大きく、正直ピンと来なかった。こうして歌舞伎の古典を観る機会が増えた上でのスーパー歌舞伎はどう映るだろう。

弁当他を買い込んで御園座へ。自分は実際にスーパー歌舞伎を観るのは初めて。今回は2階席。ここは2階でも視界良く、席も広いので安心。下の方の席は分からないが客入りは順調。神話を元にした物語は哲学者の梅原猛の作。プロローグからすでに通常の歌舞伎と違い、音響、照明、大小のセリや廻り舞台などの舞台装置をフルに活用して物語が進んでいく。台詞も基本的に現代語なので新鮮。演出は過去にやった舞台とほとんど変わらないようだ。

今回大役を演ずるのは若干20歳の團子。自分は彼が小さかった頃に国立劇場で観たきりのはず。姫役の壱太郎と共に役を兼ねているので初っ端から2人の早変わりで会場を沸かせる。台詞の間とかは日によって違ったりするのかもしれないが、スリムで顔立ちもしゅっとしているし自分のイメージとよく合っていい感じ(古いファンの中にはこの線の細さに違和感があるとの意見も)。にしても口跡が祖父とよく似ているのにはびっくり。出ずっぱりで汗だくの熱演。台詞は多いし戦いの場面も多い。早変わりやらせり上がり、挙句の果てには宙づりまで。2回の幕間を挟んで約4時間。この長丁場を1日2回やる日もあるから大変だ。演じ終わったらげっそり痩せるんじゃないか。

桧の床板が無く通常の演劇のような素の舞台のままだし、音楽は長唄や義太夫等の生演奏が無く、台詞も現代語。見栄など歌舞伎ならではの表現ももちろん沢山あるのだが、舞台も奥行までフルに使ってスケールが大きい。今でこそスーパー歌舞伎はよく開催されるし、題材がアニメだったりと荒唐無稽なのは織り込み済みだが、初演当時はいろいろ言われただろうなァ。これをやり遂げて家の芸にした猿翁は凄い。確かに歌舞伎が昔からのやり方をずっと続けなければいけない理由は1つも無いもの。やはり舞台はテレビ画面で観ているのとは違う。話の筋や設定についていけるかと心配したがすっかり楽しんだ。最後には通常の歌舞伎には無いカーテンコール。出演者の数は総勢80人以上居るだろうか(壱太郎はここでも早変わり!)。これって閉幕まで化粧や衣装を維持して待つのも大変だろうと要らぬ心配(笑)。

梅原 猛 作

石川耕士 監修

二世市川猿翁 脚本・演出

スーパー歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内

ヤマトタケル

小碓命後にヤマトタケル/大碓命 市川團子

兄橘姫/弟橘姫 中村壱太郎

帝 市川中車

タケヒコ 中村福之助

熊襲弟タケル/ヘタルベ 中村歌之助

犬神の使者/琉球の踊り子/新朝臣 嘉島典俊

ヤイラム/帝の使者 市川青虎

尾張の国造 嵐橘三郎

老大臣 市川寿猿

倭姫 市川笑三郎

国造の妻 市川笑也

熊襲兄タケル/山神 市川猿弥

皇后/姥神 市川門之助

みやず姫 市川笑野(交互出演)

市川三四助(交互出演)