蛸石 虎口櫓台

ここを 折れますと

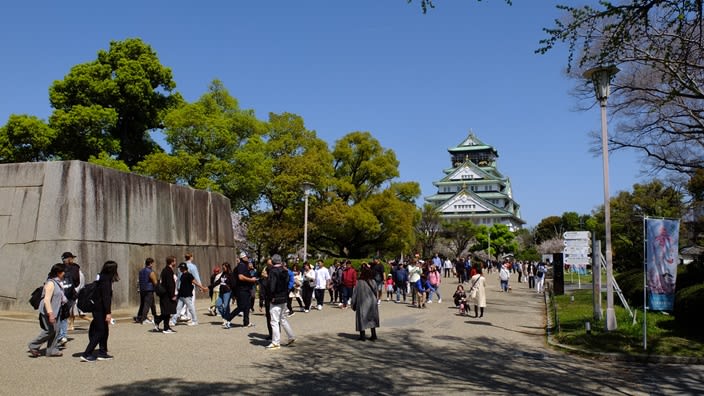

天守が見えます

よく見る 大阪城

実物を 見るのは 初めてです

が

画像を見て すぐにわかる 大阪城

他の城とは 大きく違います

屋根の緑青です

銅瓦

金属瓦

なんですよね?

もともと なんでしょうかね?

銅は 錆びる前は ピカピカですからね

豊臣ならわかるのですが

いやいや 金箔でも 納得します

徳川再建 の時は どうだったんでしょう

昭和の天守

銅瓦 なんですよね

なんか 塗装したとか?

本当に 銅瓦で 再建する必要ないですよね

なんだか わからないことが 多い

だいたい 太閤さんのお城と言っても

白いし

位置も変わってるし

そもそも 本丸も 埋まってるし

極めつけは

テッキンコンキンコンクリート

ちょっとね 理解するのに 複雑で

頭 こんがらがらってます

銅も金も 高騰して

盗賊団が横行してますが

銅瓦 大丈夫ですかね?

もういちど 櫓台

天守側

裏側から 上れたのじゃなかったかな

上がれたら 蛸石の 厚みを 見れる

のだったが、、、規制されてるかどうかも確認しなかった

この 櫓台の上から 桝形 見たかった

桝形正面

そして 堀側の櫓台

ここに 渡櫓 門櫓があった

たぶん 桜門を 再建したときに

徳川が 再建してる

してなかったら 城が 完成しない

なんで 規制されてるのだろ

それに 木が邪魔

櫓台に 続いて 雁木がある

多聞櫓が つながっていた

ここの雁木は 上っていいみたいです

幅の狭い雁木 気を付けて上らないと 踏み外します

ここで こけたくありません

ここ 積み直してますね

⇩

櫓台の上には 上がれません

雁木の上は 幅がありますから

多聞櫓だったということですね

大手門は 土塀で

足元、雁木で撃たなければいけませんでした

足元、雁木で撃たなければいけませんでした

こちらからの多聞櫓から続いて櫓 渡櫓 門櫓

さらに 桝形正面 蛸石の上の多聞櫓

折れて 振袖石の上の多聞櫓へと

続いていたのでしょうか

雁木の上から

AM 10:19

人が ぞろぞろしてて

なかなかいい場所です

光の具合も良いです

したから見上げるよりは 多少水平レベル

と言うほどじゃないが…

あれ

スケールさん 上がっておいでよ

って 上がってきたら

こんなもん 取り出した

食べる前に 撮ってたら

写りこんでる 外人ファミリーのママさんが

スマホを差し出して 頼まれた

英語だったから 東南アジアだろう

大阪城バックに ニコニコしてたので

家族3人 何枚か撮ってあげた

ここで 遠足シート 取り出して

べいくどすいーとぽて~と

食べました

現代の 櫓

クレーンが 無かった時代の 普請

あの クレーン どうやって降ろす

今は解決済みだね