木曜日から夫と3泊4日で新潟を旅行、先ほど帰宅しました。

出発の朝は5〜6分咲きだった近所の桜は、満開の夜桜になっていました。

写真整理に時間がかかりそうなので、旅ブログの更新は多分週の後半からのスタートになるかと思います。

今回も旅行に着物を持っていき、3泊4日中、1日半ぐらいは着物を着ていました。

旅行中の1/3が洋服、1/3が旅館やホテルの浴衣、1/3が着物、という配分。

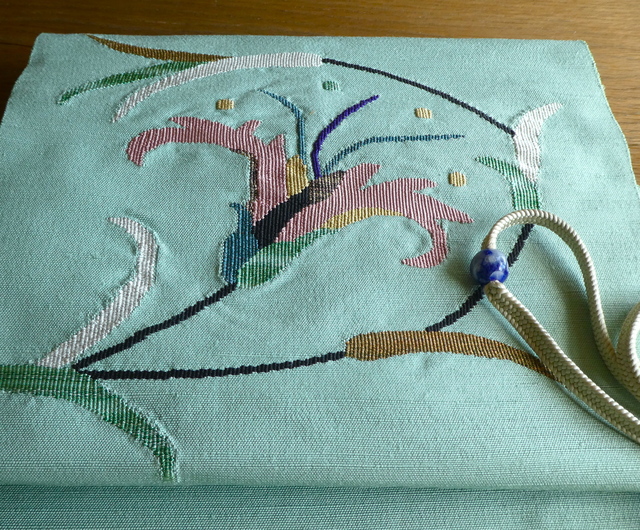

出発前に「どの着物にしようかなあ・・」と風呂敷に包んでスーツケースに入れたのは、

ちょっと粋な雰囲気の羽織・着物・半巾帯です。(^。^)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

格子の紬に羽織は瓠が織り出された十日町のお召縮緬。

実家の父の大島についていた羽裏(宗達の「雷神」)を付け直し、もうかれこれ15年位着ています。

雷オヤジだった父にぴったりの羽裏でした ..

北陸といえば「日本酒」 ・・ということで「瓠(ひさご)」です♪

羽織紐が古くなってほつれていたので、持って行く前に新しい羽織紐に付け替えました♪

半巾帯に帯留。

帯留はどっちにしようか迷い、かさばらないので2つとも持っていくことに。

丸一日していたのは彫金の「扇」の方で、組み出しは半日だけ。

旅に着物、楽しいです♪♪

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

火曜日は生憎の雨でしたが、夫と『三月大歌舞伎』@歌舞伎座 昼の部を鑑賞してきました。

一、菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)

寺子屋

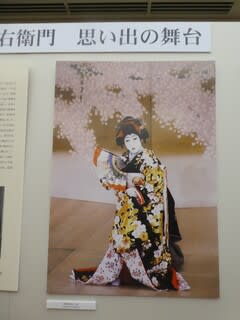

二、四世中村雀右衛門十三回忌追善狂言

傾城道成寺(けいせいどうじょうじ)

三、元禄忠臣蔵

御浜御殿綱豊卿(おはまごてんつなとよきょう)

どの演目も有名な演目で、観るのは何度目か。

役者さん方の衣装や舞台のしつらえなどをじっくり楽しむ余裕がありました。

菅原伝授手習鑑では、松王丸の尾上菊之助さんの衣装の文様が「雪持ち松」でした。

雪が積もった植物の和の文様では「雪持ち笹」をよく見ます。

しなだれて積雪に耐え、雪解けになると葉をしゃんと戻す笹に、強さや逞しさを感じる文様です。

松王丸の松にちなんで、雪持ち松。

菅秀才の身代わりになった小太郎は、松王丸と千代の一人息子だったのですね ..

武部源蔵役の愛之助さんの演技も心に残りました。

京鹿子娘道成寺では、白拍子花子が枝垂桜の振袖から雰囲気を変えていくのが見どころですが、傾城道成寺でも傾城清川の艶やかな衣装が早替わりで怨念を表す火焔文様になり、おどろおどろしく変貌していきます。

御浜御殿綱豊卿では、綱豊役の片岡仁左衛門さんのしゅっっとした着姿がさすがな素敵さでした!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

幕間には、歌舞伎座名物の鯛焼きを食べたり、故 四世中村雀右衛門さんの展示写真パネルを見たり。

『青獅子』川端龍子(かわばたりゅうし)

無地紬に、道行コートは「牡丹」を羽織りました ♪

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

観劇から日が経ってしまいましたが

7日(日)は夕方から夫と、歌舞伎座で『壽 初春大歌舞伎』夜の部 を鑑賞してきました。

正面玄関には立派な門松。🎍🎍

歌舞伎座の1階ホールには、これもまた立派な鏡餅やピンクと白の餅花(繭玉)飾り。

着物姿の観客も多かったです。

一、鶴亀

二、寿曽我対面(ことぶきそがのたいめん)

三、息子

四、京鹿子娘道成寺(きょうかのこむすめどうじょうじ)〜鐘供養の場

初春らしい演目が続いた後、

「息子」では、高麗屋3代の共演舞台でしんみり。

松本白鸚(火の番の老爺)・幸四郎(ならず者の金次郎)・染五郎(捕吏)。

「京鹿子娘道成寺」の白拍子花子役の中村壱太郎は、舞踏・表現・引き抜きの衣裳、どれをとっても美しく見惚れるばかりでした。

今回の席は花道のすぐ隣の席で、役者さんたちの細かい表情まではっきり見えました。

終演は19時半過ぎで、外に出ると真っ暗 & 寒。

ゼネラル・オイスターで、生牡蠣半額キャンペーンを1/18までやっている情報をキャッチしたので

そのまま東京駅地下にあるお店に食べに行ってきました。

夫と二人で、生牡蠣24ピース、牡蠣フライ6ピース。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

この日が、2024年の着物始めになりました。

大島紬に加賀友禅 牡丹の染帯。

こちらは、幕間に歌舞伎座の売店で買った手ぬぐい。「鶴亀」の演目にも合っていたので。

家に帰ってさっそく教室の部屋の額をこれに入れ替えてみました。

能登・北陸地方では余震が続き、この寒さの中での避難生活のご苦労はいかばかりかと・・

連日のニュース報道に気が滅入っていて、ブログの記事をアップできずにいました。

メルカリの売上金から、少しですが寄付させて頂こうかと思い画面に入力してみたのですが

個人情報も送られるとのこと .. 躊躇してしまいました。

他の方法での寄付を考えてみたいと思います。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

夕方から待ち合わせて、日本橋高島屋で開催中の草月いけばな展を鑑賞してきました。

夫の元職場のチームメンバーだった方も出展されているそう。

家にご飯を食べに来られたこともあり、私も存じ上げているので。(^^)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

*こちらは↓ 草月流第四代家元 勅使河原 茜 先生の作品

どの角度から見ても見応えがあります・・

どの作品も、私が普段ただ花瓶に投げ入れるだけなのとはまるで違います .. (⊹❛‿❛⊹)

花材や色の構成もですが、立体的だからこそ投影される「影」も面白いなあと思いました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

日本橋から銀座まで歩いてみました。

久しぶりの夜の銀座です!

カジュアルイタリアンで食事を済ませてぶらぶら。

四丁目の和光。

他の方のブログで、和光のシンボル時計が期間限定(10月5日〜11月18日)でミッキーマウスデザインになっていることを知り、見たいなあと思っていたのが見られました。^^

ディズニーは創立100周年なのですね。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

この日は大島紬に、昔の丸帯から仕立て直した紅葉の名古屋帯を合わせました♪

着物が気持ちいい季節です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

秋分の日の土曜日、夫と歌舞伎を観てきました。

朝のうちの小雨模様も歌舞伎座に着く頃にはあがり、少し涼しい着物日和。

■【昼の部 11:00〜】

一、祇園祭礼信仰記

金閣寺

二、新古演劇十種の内 土蜘

三、秀山十種の内 二條城の清正

淀川御座船の場

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

●『金閣寺』の雪姫(中村児太郎)の美しいこと・・

雪姫は、歌舞伎に出てくるお姫様の「三姫」の一つ。楽しみにしていました。

金閣寺を背景に桜の花びらが降りしきる中の雪姫は、息を呑むほどでした。

悪役の松永大膳(中村歌六)が、縄に縛られて桜の木に繋がれうなだれている雪姫を「雨に濡れる海棠の花のようだ。」と好色な面持ちで喜んでいるのも .. なんとなく理解できる風情 ..

散り敷いている桜の花びらを集め、足の爪先で鼠を描く雪姫。

・・すると、その鼠に命が宿り縄を噛み切って雪姫を助ける・・という場面は、雪姫が雪舟の孫でもあることに因んでいます。

雑誌にこのシーン↑の写真を見つけたのでスキャンして貼り付けますね。↓ いいのかな?

●『土蜘(つちぐも)』は、源頼光の土蜘退治伝説を基にした武闘劇。

予定していた松本幸四郎さんの体調不良で、代役は尾上菊之助さんに。

凄みも迫力も満点でした!

そういえば、2022年5月の團菊祭五月大歌舞伎で鑑賞した時も、(叡山の僧智籌)土蜘の精は尾上菊之助でした。

●『二條城の清正』では、加藤清正役を松本白鸚、豊富秀頼役を孫の市川染五郎が演じる、祖父・孫共演。

今年の「秀山祭」は松本白鸚の弟で2021年に死去した2代目中村吉右衛門さん(享年77)の三回忌追善です。しんみりさせられました。

幕間の緞帳は、↓↓

歌舞伎座新開場を記念して二月に寄贈された「霊峰飛鶴」(横山大観画伯作)と、

今月九月に寄贈された「春秋(しゅんじゅう)」(田渕俊夫画伯作)。

「春秋」は↓ 今日の演目にぴったりでした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

単衣の無地紬に、帯地ではない生地から仕立てた開き名古屋帯(木綿)を合わせました。

帯留はアンティーク。

久しぶりに着物に袖を通すことができて、嬉しい一日になりました。

銀座も久しぶり・・

日比谷まで足を伸ばして、二人で牡蠣を食べて帰りました。

工事中は、万が一を思って好物の牡蠣も我慢していたのです。^^;

無事に工事が終わって本当によかった!!

生牡蠣と牡蠣フライで乾杯。

お祝いです♪

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

カレンダーは早くも一年の半分をめくり終え、7月に入りました。

いよいよ夏・・という感があります。

予定がいっぱいの忙しい週末でした。

昨日の日曜日は、早朝から長男夫婦の引っ越しの手伝い。

長男夫婦はこれでもう引っ越しは無さそう。

地域に根ざして、家族の歴史を家に刻んでいけるのはいいなあ・・

ふと気がつくと、新居の庭の百日紅(サルスベリ)にきれいな鳥が遊びにきていました。

オナガのようです。

縁起のいい鳥と聞いたことがあります。良かったね!!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

土曜日は、出身高校の同窓会(東京総会)@都内のホテルでした。

鹿児島の県立高校なのですが東京で暮らしている卒業生も多く、この総会には一中・一高女世代の大先輩方から、一番若い世代では高校を卒業後、この春に大学に進学したばかりの若者まで数100人規模の大同窓会になります。

卒業後20年の期(48歳?)が幹事年になり全てを取り仕切ることになっていて、私の期も2011年に幹事学年を務めました。震災の年で大変でした・・

後輩たちに引き継ぎ、最後に出席したのは2012年の会。

この間、同級生たちとは小グループで飲みに行ったり遊んだりしていながら、この総会に出席したのは11年ぶりのこと。

お世話になった先輩方のテーブルを挨拶して回った方が良かったのに、席が近くの同級生とばかりしゃべっていたのを猛省 .. ^^;

一期下の後輩たちに声をかけてもらったのが嬉しかったので、当時色々教えて下さった一期上の先輩方にもちゃんとご挨拶するべきでした。。

あまりにも久しぶりで全てが浦島太郎状態。。

なんだか気後れしてしまって。。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

家を出る時は土砂降りでしたが、ホテルの最寄駅に着いた頃には雨は上がっていました。

翌日は朝から引っ越しの手伝いを予定していたので、土曜日は大人しく一次会で帰宅。

帰りも雨に降られず、雨コートの出番はなし。(^^)v

ただ、とっても蒸し暑い一日でした。^^

この日は、故郷の夏大島に百合の帯を合わせました。

大正〜昭和初期のアンティーク帯で、花びらや葉の刺繍に銀糸を使われているのが涼しげです。

百合はその笹型の葉も涼しげですよね。

末広は、鬼灯(ほおずき)にしました。↓

着物の時は、袖口から風を送ります。

夏には好きな花の帯を締めて、季節を楽しむことが多いです。↓

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

土曜日【六月大歌舞伎(夜の部)@歌舞伎座】を鑑賞してきました。

16:00開演〜20:35終演・・休憩を挟みながら、たっぷり4時間半以上・・

梅雨入りした東京ですが今日は雨にも降られず、着物姿の人を多く見かけました!

■義経千本桜

・木の実(このみ)

・小金吾討死(こきんごうちじに)

・すし屋

・川連法眼館(かわつらほうがんのやかた)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

歌舞伎の三大名作の一つに数えられる義太夫狂言「義経三本桜」。

木の実、小金吾討死、すし屋・・の3つの話では、悪名高い(いがみの権太)が本来の心根を取り戻したときには時すでに遅し。どんでん返しでしんみりした最期でした。

いがみの権太役は、片岡仁左衛門さん。

とても面白かったのは、川連法眼館。

原作の四段目の「切」にあたることから通称「四の切」と呼ばれているようです。

私の好きな尾上松緑さんが、忠信/狐忠信(源九郎狐)の二役を演じます。

健気でちょっとコミカル。松緑さんの狐忠信。

狐詞や早替わり、階段抜けや欄干渡り・・いっときも目が離せない幕でした。

さすがです!!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

単衣の塩沢に絽縮緬の名古屋帯を合わせました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

母の日のプレゼントは、お嫁さんたちからGWに遊びにきてくれた時に頂いていました♪ (#^.^#)

なので夫と二人、特に予定のないのんびり週末。

夫が「いつもお世話になっているのでご馳走する。」って。

はい、いつも世話が焼けてます。ʅ( ~⊖◝)ʃ

日比谷公園のバラ園を見てからご飯を食べに行くことにしたのですが、

小雨が降ったりやんだりで天気があまり良くありませんでした。

日比谷公園はとりやめ。

じゃあ、あそこに行こうか?(^^)/

昨年11月に行ったきりで半年ぶり。

あの時は有楽町高架下から歩いて行きましたが、東京駅高架下からの方がやや近いです。

今回は東京駅から →「寿司トおでん にのや」。

このお店、日本酒はそんなに安いとは思いませんが、いいお酒が揃っていて夫もご機嫌。

料理は380円〜680円位の価格帯です。

「ちょっと自分で作ってみたいな。」と思う料理が出てくるのが行きたくなる一番の理由。

美味しいのは勿論のこと、料理の発想が素敵で真似したくなるのです。

で、自分でも作ってみます。

前回行った後は ↓ さっそく「牛スジ大根」を作りました。

家では牛スジはよく使う食材なのですが、この味付けと盛り付けは新鮮でした。

せっかくの母の日なので、着物で行ってきました♪

じゃんっっ!!(^。^) 単衣の塩沢に和更紗の名古屋帯。

今回も外のテラス席を予約して、開店早々の15時から。^^

15時にお店に着くともう何組か並んでいました。予約していて良かったです。

私たちが着席した後も、次々にお客さんが来てあっという間に満席。

テラス席は2つあり、もう一つのテラス席は私たちの15分後位にきた外国人グループ(5人)が着席。

大門店もあるのですが、私はテラス席がある高架下のこのお店が好きです。

食べた料理の写真をいくつかアップしますね! どれも美味しかった☆

(殻付きホタテバター焼き、生クジラユッケ、ホタルイカのキムチ漬け、生本まぐろ中トロねぎ間串焼き、炙り鰻の山椒ポテトサラダ、うな玉バター、そのほかおでんや刺身も食べました)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

17時まで飲んでも、前回来た11月の時とは違ってまだまだ明るい。

帰り道、東京駅向かいの「KITTE(キッテ)丸の内」をぶらぶら。

お洒落な雰囲気に目の保養をさせてもらいながらウィンドウショッピング。

6階のオープンテラス(無料)から撮った東京駅の写真です。

←おまけ

←おまけ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

着物で飲みにいくのも楽しいです。

息子たちの家族とはLINEで話したり写真交換。

お陰でいい母の日でした!ありがとう。

義母が元気でいてくれるのもつくづくありがたいなあと思う母の日でした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

歌舞伎座は、明治22年の開場以来約130年にわたり古典演劇を上演し続けており、その歴史もまた興味深いです。

隈研吾氏によって現在の姿にリニューアルされ、2013年4月の新開業から10年。

*新歌舞伎座開場十周年記念「鳳凰祭四月大歌舞伎」夜の部を、夫と鑑賞してきました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

新開場十周年を記念し、L社とN社よりそれぞれ新緞帳が寄贈されていました。

開演前に写真を撮ることに。

●こちらの原画は ↓ 東山魁夷作「朝明けの潮(あさあけのうしほ)」。

山口県 青海島の瀬叢(せむら)と呼ばれる岩礁 をモデルにしたといわれており、皇居 長和殿「波の間」にある縦約3.8メートル、横約14.3メートルの大壁画です。

●こちらの原画は ↓ 横山大観作「霊峰飛鶴(れいほうひかく)」。

(以下の説明文↓はネットから抜粋)

冠雪の富士が黄金の光に照らされ、群れをなした丹頂鶴が雲海の中を悠々と飛翔する姿が吉兆を感じさせる作品。威厳ある霊峰富士と気品あふれる鶴は静と動の対比であり、無窮を追求し続けた横山大観画伯の高い精神性と心象風景が象徴的に表現されています。

これまで、期間限定の祝幕緞帳を除くと見慣れてきた緞帳は格調高いこの4種類。

・『水辺の四季(みずべのしき)』上村淳之画

・『夕顔図(ゆうがおず)』

・『春秋の譜(しゅんじゅうのふ)』中島千波画

・『朝光富士(ちょうこうふじ)』 松尾敏男画

今回新調された内、 東山魁夷作「朝明けの潮(あさあけのうしほ)」の緞帳は、これまでと少し趣が異なっているような・・

目に眩しく飛び込んでくるような勢いがあり、私はなんだかこれがとても気に入りました!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

1階から2階に上がる階段の踊り場に飾られているのは、

『青獅子』川端龍子(かわばたりゅうし)画 ↓

1950年(昭和25年)歌舞伎座再建を祝して描いたもの。

いつもしばらく見入ってしまいます。魂が宿っているような心に残る絵です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■夜の部(16:00開演〜)

一、与話情浮名横櫛(よわなさけうきなのよこぐし)

木更津海岸見染の場

赤間別荘の場

源氏店(げんじだな)の場

二、連獅子

***************************

*『与話情浮名横櫛』は通称、

「切られ与三(よさ)」「お富・与三郎」「源氏店」と呼ばれる人気の演目。

見初め→別れ→再会・・という歌舞伎のメロドラマ。^^

今回は、与三郎(片岡仁左衛門)・お富(坂東玉三郎)。

美男美女役がぴったりでした。

舞台を通して着物の着方や帯結び、仕草、部屋の設えなど・・江戸の暮らしと人情模様にどっぷりはまり込んでいきます。

2005年に71歳で亡くなった義父は、ちょっとした粋人でした。

義父が35年位前に建てた家(夫の実家)は、ずばり、黒塀に見越しの松。^^

物心ついた頃から、夫が何度も聞かされた義父の十八番は、春日八郎の「お富さん」だったとか。

酔っ払うといつも歌っていたそうです。

「当時は子供だったのでよく意味がわからないところもあったのが、この歌舞伎の演目を鑑賞してやっと理解できて腑に落ちた!」と大喜びの夫。

そのまんまだもん。よかったね〜

和泉屋多左衛門役で出演予定だった市川左團次さんが先日お亡くなりになり、河原崎 権十郎が代役として出演しました。

昨年7月に鑑賞した『夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)』。

釣船三婦役での市川左團次さんの味わい深い演技が思い出されてなりません・・

82歳でいらしたのですね .. ご冥福をお祈りします。

*『連獅子』は言わずと知れた歌舞伎舞踊の代表作。

歌舞伎座には外国人の姿も多く見かけました。

今回、清涼山の霊獣、親獅子の精(尾上松緑)・仔獅子の精(尾上左近)。

親子ならではの阿吽の呼吸、ぴたりと決まっていました。

尾上松緑さんの親獅子の力強さに圧倒されながら、仔獅子の左近さんの凛々しさとお父さん譲りの力強さに惹き込まれました。17歳なのですね。これからも目が離せない役者さんです。

本当に獅子の親子のようでした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

1回目の幕間

夫に3階売店まで走ってもらい、歌舞伎座名物の鯛焼き「めでたい焼き」を買ってきてもらいました。

あんこの中に紅白の団子が入っているのがまた嬉しい感じ。

すぐに売り切れてしまうので、今回は買えてよかったです!

熱々が美味しかった♪♪

2回目の幕間

開演前に買っていた「天むす弁当」を食べました。^^

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

当たり前ですが、家を出た時は明るかったのに歌舞伎座を出るとすっかり夜。

夜の観劇もいいですね。たっぷり余韻に浸れます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

孫の世話はお嫁さんの実家と半々ぐらいになるように分担してありますが

そうは言ってもやはり、お嫁さんの実家にお世話になることの方が多いです。

土曜日は、息子が孫をお嫁さんの実家に連れて行った午後から、夫と歌舞伎座で二月大歌舞伎の第二部を鑑賞してきました。

【第二部】

一、女車引

二、新歌舞伎十八番の内 船弁慶

********************

*『女車引』で登場する三人の女性は「菅原伝授手習鑑」の主人公三兄弟の妻たち。

千代(松王丸の妻):中村魁春

春(梅王丸の妻):中村雀右衛門

八重(桜丸の妻):中村七之助

それぞれ着物は「千代の松」「梅の春」「八重の桜」の柄になっています。

そんな晴れやかな着物を見ているだけでもはんなりとした舞台。

年齢差のある妻たちの醸し出す落ち着きや優しさや初々しさもたおやかで見惚れます。

*『船弁慶』は、五世中村富十郎さんの当たり役でした。

今回、十三回忌追善狂言として息子である中村鷹之資さん(23歳)が、静御前と平智盛の亡霊の二役を演じるのを楽しみにしていました。

能楽を原作とする松羽目物として静御前の名残の舞から一転、後半、花道から現れる隈取りに黒毛の長い髪の鬘もおどろおどろしい平知盛の亡霊!!舞台に引き込まれていきます!!!

舟長の尾上松緑さんの演技もさすがでした。

舞台では義経(中村扇雀)・弁慶(中村又五郎)との立ち回り。

なぜか、波の上でぐるぐる薙刀を振り回す亡霊の方を応援してしまう ・・

今回の席は、花道のすぐ横の席でした☆

ここを↓ 凄まじい形相と迫力ある知盛亡霊の引込み・・となり、興奮と深い余韻が残りました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

寒かったので、大島紬で仕立てた対丈のコートですっぽり身を包んで出かけました。

コート裏には満開の「梅」をつけてあります。↓

着物も大島紬、帯はインドの古いシルクサリーから仕立て直した名古屋帯。↓

帯留はアンティークの彫金「梅」。

着物は、何枚も体に巻き付けるようにして着るので暖かいです。(^.^)

さあ!今週も孫の世話をがんばらなきゃ。(^^)/

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

十一月公演に引き続き、今月まで十三代目 市川團十郎白猿襲名披露・八代目 市川新之助初舞台公演。

今月も昼の部を一人で観てきました。

朝から生憎の冷たい雨でしたが、昼の部が終わって外に出ると晴れ間が広がっていました!

天気予報通りです。

師走だからでしょうか、着物の方がたくさん。

訪問着で華やかに装っていらっしゃる方が多かったです。

其俤対編笠

一、鞘當(さやあて)

尾上松緑演じる不破伴左衛門(ばんざえもん)と松本幸四郎演じる名古屋山三(さんざ)。

同じく深網笠姿の二人ですが、対照的な雰囲気を醸し出しています。

吉原、廓の仲町ですれ違った時に刀の鞘の鐺(こじり)が当たった・・

なんとも言えない緊迫感から始まるのですが、濡れ燕模様の着物を着流した幸四郎さんが醸す品格から目が離せませんでした!^^

二、京鹿子娘二人道成寺(きょうかのこむすめににんどうじょうじ)

〜鐘供養より『歌舞伎十八番の内 押戻し』まで

前半は、二人の白拍子花子役・尾上菊之助と中村勘九郎による洗練された舞が続きます。

4年位前に観た「道成寺」で玉三郎さんが演じる白拍子(→清姫の怨霊)の凄みも忘れられませんが、今回は二人の白拍子が姉妹のように踊る様が、なんとも妖しく舞台に引き込まれました。

大館左馬五郎役の海老蔵改め團十郎は、さすがの存在感です☆

なんと言っても、あの睨みですから!

三、歌舞伎十八番の内 毛抜(けぬき)

〜八代目市川新之助初舞台相勤め申し候

11月公演の『外郎売』では、外郎売実(曽我五郎)の長台詞を朗々と言ってのけた八代目市川新之助が、史上最年少となる9歳で『毛抜』の粂寺弾正を勤める舞台に、皆、目が釘付けだったかと。

舞台に澄んだ声が響き渡るたびに沸き起こる拍手!!

新之助さんは、素顔は亡くなられたお母様の面差しに似ていますが、隈取りをして舞台に立っている時の顔や表情はお父さんの團十郎さんそっくりだと思いました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

今回は幕間に、通常は見ることが無い2種類の祝幕を見ることができました。

「ゴジラ」と「牡丹」

どちらも大小並べているのは、團十郎と新之助なのでしょう。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

公演が終わったばかりの歌舞伎座前は写真を撮る人で溢れかえっています!!

なので今回も、少ししてほとぼりがさめた頃に知らない方に写真を撮って頂きました。

綿薩摩に合わせた帯周りを、今日はクリスマスっぽくコーディネートしようと思いました。

といっても、私のイメージの中だけのことですが .. ^^;

17年前(2005年)に購入したアンティークの色硝子の帯留目は、これまで出番が少なかったです。

クリスマスにしたいなあ!と思いながらなかなか機会がなく。

なので、今日こそはこの帯留を!と思いました。(^。^)

帰宅したら、トレーナーに着替えてすぐ夕飯の支度。^^;

目の前の現実に引き戻されます〜

今日が2022年の着物納めだったと思います。

2023年の着物始めは、初詣になるかなあ・・(◔_◔?)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

木曜日、『十一月吉例顔見世大歌舞伎』昼の部を観てきました。

十三代目 市川團十郎白猿襲名披露・八代目 市川新之助初舞台になります。

【演目】

一、祝成田櫓賑(いわうなりたこびきのにぎわい)

二、歌舞伎十八番の内 外郎売(ういろううり)

八代目市川新之助初舞台相勤め申し候

三、歌舞伎十八番の内 勧進帳(かんじんちょう)

祝成田櫓賑の舞台は、江戸の深川不動。

成田屋の新しい門出を祝っての、華やかでおめでたい踊りと獅子舞。

存じませんでしたが、現役最高齢92才の歌舞伎俳優、市川寿猿さんも町役人役で出演されていました。

外郎とは、お菓子のういろうではなく、口や喉に効能のある丸薬のこと。

それだけに、外郎売りに扮した市川新之助の長台詞・早口言葉・口上には注目が集まります。

よくぞここまで・・と思う堂々とした落ち着きと凛々しさに目を見張りました。

今年の七月に「夏祭浪花鑑」の市松・「雪月花三景」の男蝶の精をつとめた可愛らしい勸玄ちゃんとは違いました。

この外郎売、実は蘇我五郎。仇討相手の工藤祐経(尾上菊五郎)の貫禄も良かったです。

歌舞伎十八番の勧進帳。

主君義経を守る弁慶役が新團十郎。

市川海老蔵改め十三代目市川團十郎白猿。

襲名披露公演はぜひ観たいと思っていたので感激しました。

姿形の良さは天性のものですが、この迫力は日々の鍛錬でしょう。舞台から目が離せません。

檜舞台をだん!だん!とふむ音も心地よかったです。

冨樫役の松本幸四郎が醸し出す気品もさすがで惚れ惚れします。

見どころ満載でした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

歌舞伎座に行くと、格調高い季節の緞帳を見るのも楽しみの一つです。

今回は『春秋の譜(しゅんじゅうのふ)」(中島千波画)でした。

また、幕間に思いがけず ↓ 素晴らしい祝幕を見ることができました☆☆☆☆☆

手がけたのは世界的なアーティスト、村上隆さん。

幅約32mの祝幕には、成田屋のお家芸である「歌舞伎十八番」の演目がすべて描かれていて圧巻!!ヽ(゚o゚;)ノ

「ひと睨みされれば無病息災」と言われる「睨み」の目がずらり・・

新團十郎にここまで睨まれれば、私も当分元気でしょう。

外郎売の新之助も、弁慶の横で睨んでいました♪ (^。^)

今回、これが見られただけでも歌舞伎座に行った甲斐があります。

襲名披露公演@歌舞伎座は11月と12月ですが、この祝幕が幕間に御目見するのは11月いっぱいだそうです。

幕間に30分ずつ休憩時間を挟みます。

その間は、館内を見学したりお弁当を食べたり。

3階に掲示されている ↓ 歴代の歌舞伎名役者一覧写真の一部を撮ってきました。

せっかくなので、予算オーバーでしたがちょっと小贅沢に襲名弁当を買って食べました♪

今回の鑑賞は一人で。

終演後、歌舞伎座入口横のここは写真を撮りたい人で大混雑・・

しばらく時間をおいて人がまばらになってから戻り、他に一人で写真を撮っていらした方にお願いして、お互いのカメラで写真を撮り合いました。↓

今回は勧進帳を意識して、粋な感じでコーディネートしました。

弁慶の着物柄:弁慶格子ではありませんが、私も格子(二重格子)の伊兵衛織に。

羽織はお召でまろび瓢(ひょうたん)柄。

羽裏には実家の父の大島についていた宗達の風神雷神をつけています。

帯は、昔の丸帯から名古屋帯に仕立て直したもの。

帯の左に紅葉の帯飾りをつけました。(鏡に写して自撮りしたので逆に写っています)

2017年12月に京都寺町通りの清課堂で購入したものです。

この年は京都を堪能した年でした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

夫の元職場のチームメンバーだった方から、草月展の招待券を2枚頂きました。

夫は出張合間の在宅勤務で、今日は一日仕事 & PC から離れられません。

家にもご飯を食べにきて下さったこともあり、私も知っている方でしたので

お昼から一人で鑑賞してきました!(^^)/

*こちらは↓ 草月流第四代家元 勅使河原 茜 先生の作品

私はといえば、これまできちんと習ったことはなく素人。

それでいて花はいつも家のどこかには生けています・・自己流で (^^;)

フォローしているgooブログのブロガーさんが、お庭の花を野に咲くように生けていらっしゃるのを時々拝見しながら、素敵だなあ・・と眺めています。

一方、草月はARTですね!

どの作品も個性的・独創的で、見て歩きながら楽しかったです。

知人の作品は雲竜柳とグラリオサを、流れるようにすっきりと生けていました☆

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

リニューアル後の日本橋高島屋に行くのは初めて。

(リニューアルは、2018〜2019年だったというのに .. ^^; )

草月展の後、屋上庭園に行ってみることに。

ローズガーデンがあったのですが、あまり咲いていませんでした・・

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

せっかくの草月展なので、今日は着物でお出かけ(^-^)

京友禅・御所解き文様の染め帯に、帯留めはアンティークの竜田川。

出かける前に、夫に写真だけ撮ってもらいました^^

この名古屋帯は両腹なので、その時々に使い分けています。

関東巻きにすると「菊・萩」

関西巻きにすると「笹・流水」

このバッグは ↓ 新婚の頃に義母に譲ってもらったもの。

義母が独身の頃に「清水の舞台から飛び降りる気持ちで購入した」と聞いています。

なので・・かれこれ70年近く昔のものになります。

私が譲って頂いてから既にもう36年以上が経つことに・・

革に更紗が染めてあり、最近はこんなバッグが見かけないですよね。

大好きなバッグなので出番が多く、大切に使っています。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

草月展→屋上庭園 の後は、高島屋のデパ地下でパンだけ買って帰宅。

昨日珍しいビオラの苗が手に入っていたのを植えたくて、帰ったらすぐにTシャツに着替えて園芸仕事。

この話題はまた後日 ♪(b^ー゚)★

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

日曜日、夕方まではなんとかお天気ももって曇り空の東銀座。

夫と昼の部(14:30〜)を鑑賞してきました。

連休中ということもあり、歌舞伎座は大賑い!(^。^)

歌舞伎座内での飲食も、今月から解禁になったようです。

第二部演目

一、祇園恋づくし(ぎおんこいづくし)

中村鴈治郎・松本幸四郎 二役早替りにて相勤め申し候

二、河竹黙阿弥 作 釣女(つりおんな)

「祇園恋づくし」は、夏の京都 祇園祭が舞台。

京 VS. 江戸 をめぐる掛け合いも面白く、主張し合うお国自慢の風物詩が目に浮かぶようでした。

中村鴈治郎と松本幸四郎による男女二役の早替わりもお見事☆

美女の芸妓染香を演じた幸四郎さんが、「釣女」では醜女になっていたのも可笑しかったです。松緑さんの太郎冠者は、はまり役だと思いました。

下の公園で4月にいち早く新芽を吹き出した桂は、秋には一番に黄葉を始めます。

今月下旬にはすっかり秋色になりそう。

無地の結城に、琉球紅型「渡り鳥の仲間」を合わせました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

今日は午前中からヨガに行ってきました。

まだまだ瞑想の境地にはなれませんが、無心になれる時間は好きです。

すっきりしてお昼過ぎには帰宅したので、午後は風を通しながら、単衣(ひとえ)の着物の手入れをして過ごしました。

*着物の慣例では、6月〜9月が単衣(内、7月・8月は夏物)・10月〜5月が袷。

この温暖化で、GWに入ると早めに単衣(ひとえ)を着用することが多くなりましたが、

10月に入るとやっぱり、裏のついた袷の着物の滑らかさが恋しくなります。

私は10月に入っても単衣を着続けることはないような・・

(縦に長い日本列島。南の地方では10月も単衣でいいのだと思います)

今月はもう単衣(ひとえ)に袖を通す予定はなさそう・・

来年のGWまでは単衣の出番はありません。。

片づけるはずが、なんだか名残惜しくなり ..

またちょっと広げて着てみたりしていました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

先週末に行った水族館の記憶か、沖縄の思い出か、はたまた 2011年9月に行った六本木の水族館を思い出してか?↓・・カラフルなコーディネートにしたくなりました。

白緑色の結城の単衣に、二葉苑の名古屋帯を合わせてみました。

この更紗染めの帯は、所々透け感を感じる変わり織りになっています。

植物の更紗柄なのにこの帯を広げると、いつも海の中に広がる珊瑚礁と熱帯魚のカラフルな世界が広がるような気がしていました。

アンティークの虫喰い珊瑚の組み出し↑にしてみたり、

笹浪組の帯締め↓ にしてみたり。

「笹浪組」は水面にさざなみが立っているような組み目から、その名がついています。

着物に袖を通して身支度する時間もまた、静かで無心な時間になるようです。

今年は、着物の秋になりますように。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜