和歌山・奈良お城めぐり まとめは→こちら

続日本100名城・奈良県指定史跡

大和郡山城(やまとこおりやまじょう)

天正6〜7年(1578~1579)に筒井順慶が縄張りを行い、同8年の一国一城令に基づき拡張、同11年には天守閣も完成を見た。同13年、豊臣秀長が入部してさらに拡張され、文禄5年(1596)には増田長盛による秋篠川の付け替えが行われ、外堀を一周させ、城下町の完成を見るに至った。

関ケ原の合戦後、長盛が改易され、大阪夏の陣以降、水野勝成が、さらに松平、本多が入城し、享保9年(1724)以降、幕末まで、柳澤15万石の居城として栄えた。

現在残る縄張りは、秀長時代のもので、左京堀、鰻堀、鷺堀で囲まれた本丸、二の丸、三の丸などが城内で、それ以外の外堀に囲まれた地域が城下となる。

奈良県教育委員会、、、現地説明板より

場所は奈良県大和郡山市城内町2

大和郡山市役所の目の前です。

近鉄郡山駅にも近く周辺にはいくつも駐車場がありますが、自分は「大和郡山市立三の丸駐車場」(奈良県大和郡山市南郡山町520−4)に停めて徒歩で城址に向かいました。

郡山城址案内絵図、、、観光協会作成

市役所前には「郡山城 頰當門跡」と反対側には「頬当門」があり、現在でも交差点に大きな石積みの櫓台が残っています。

城門を通って車や人が行き来する様は古都ならではの景観です。

市役所前には「大手堀」が残り、中堀・大手橋の欄干を見ることができます。(市役所周辺は工事中で正面に架かる橋からの入場はできませんでした)

同交差点、三の丸緑地方向

三の丸緑地を抜けて近鉄の踏切を渡り、

「五軒屋敷堀」に架かる橋を渡り、

「郡山城 鉃御門跡」から入城しました。

角石には巨石が使われています。

二の丸の中を貫通している生活道路で、クランクした狭い通りを車が頻繁に行き来しています。

かつてここに「表門」があった

二の丸に建つ「郡山高等学校」

最初に目指したのは「追手門」

鉄御門から両側の堀に挟まれた「陣甫郭跡」を通り、本丸北東隅方向に歩きました。

内堀と本丸南西隅石垣

「追手門向櫓」と「追手門」

豊臣秀長時代に築かれた追手門だが、関ケ原の戦い後城は破却され、建物のすべては伏見城に移された。その後入封した水野勝成、松平忠明が幕府直轄として荒廃した城の修築を進め、諸門は伏見城から再び郡山に移された。追手門もその一つで当時は「一庵丸門」と呼んでいたが、15万石で入封した柳沢吉里は「梅林門」と改名し明治維新で解体された。昭和に入り秀長時代姿で追手門が復元された。

石垣で囲まれた枡形虎口

復原された追手門は櫓門形式の格式の高い門でした。

「追手門向櫓」

追手門(梅林門)を守るための櫓で、本多氏時代(1639-1722)は大手先艮(うしとら)櫓と呼ばれていました。

昭和に入り復元されました。

城址会館も趣のある建物です。

旧奈良県立図書館

「東隅櫓」

「東隅多聞櫓」

「柳澤文庫」

「極楽橋」

左柳澤文庫、右白澤門

極楽橋から、堀を挟んで右手追手門方向、左手本丸天守台方向

極楽橋を渡ると白澤門が待ち構えている

「白澤門」

「竹林橋櫓跡」

搦手にあたり、二か所ある本丸入口の一つ

当時は内堀に木橋が架かっており、非常時には橋を落として本丸を守ったのかもしれません。

本丸石垣と内堀

天守から中仕切り門方向(西面)

「城址碑」

「柳澤神社」

藩祖柳澤吉保公を祀る神社。

五代将軍徳川綱吉の側用人で川越城主から甲府城主を経て15万石で郡山城主となり、柳澤氏は以来6代140年続き明治維新を迎えた。

「天守台」

本丸の北端部に位置し城内最高地。

南東側

東側登り口

明治時代に付けられたもの。発掘調査の結果、付櫓台からは地下を伴う築城時の入り口が確認されました。

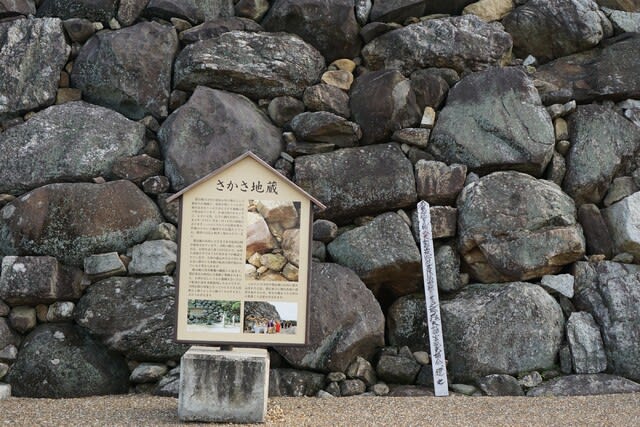

転用石

逆さ地蔵

天守台石垣は野面積みで、自然石の他に石仏や礎石、墓石などの転用石が多く用いられている。逆さ地蔵は特に有名です。

「逆さ地蔵」お地蔵様

五輪塔の一部

左大天守、右小天守(付櫓)

発掘調査の結果、天守へは付櫓台南面から入り、付櫓内の半地下式階段を上がり、付櫓内から天守台南面の入り口を通って天守内に入っていたことが分かりました。

天守台展望施設

天守台より追手門

東方への眺望が開けており、遠くに東大寺や興福寺などが一望でき、大和の寺社勢力に睨みを効かせていたと思われます。

天守台の修復工事を記録した動画

筒井順慶が信長によって城主となったが、それよりも秀吉の弟・豊臣秀長が100万石で奈良を統治。強大な寺社勢力に壮大な城の威厳でにらみを利かせたことが印象深い。

転用石や金箔瓦など往時に思いをはせる材料が多いですね。

そして、市民の郡山城愛を強く感じることができました。

※参考、、、続日本100名城 公式ガイドブック・現地案内板・公式パンフレット他

【大和郡山城】

《大国大和の支配拠点》

名称(別名);やまとこおりやまじょう

所在地;奈良県大和郡山市城内町2

城地種類;平山城

築城年代;天正8年(1580)

築城者;筒井順慶

主な城主;筒井氏、豊臣氏、水野氏、松平氏、本多氏、柳澤氏

文化財区分;県指定史跡

近年の主な復元等;天守台石垣解体整備、展望デッキ整備、天守台・附け櫓台・周辺園路部舗装

追手門、極楽橋

天守の現状、形態;天守台石垣現存

※出典、、、続日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

地図;

【御城印】

販売所:柳澤文庫

住所:大和郡山城内

開館時間:9時から17時

休館日:月曜日・第4火曜日、年末年始・お盆他