*1

前回は、各国の余生と余暇の過ごし方を紹介しました。

今回は、各国の旅行事情を紹介します。

それぞれに違いがあり、お国ぶりが見えて来ます。

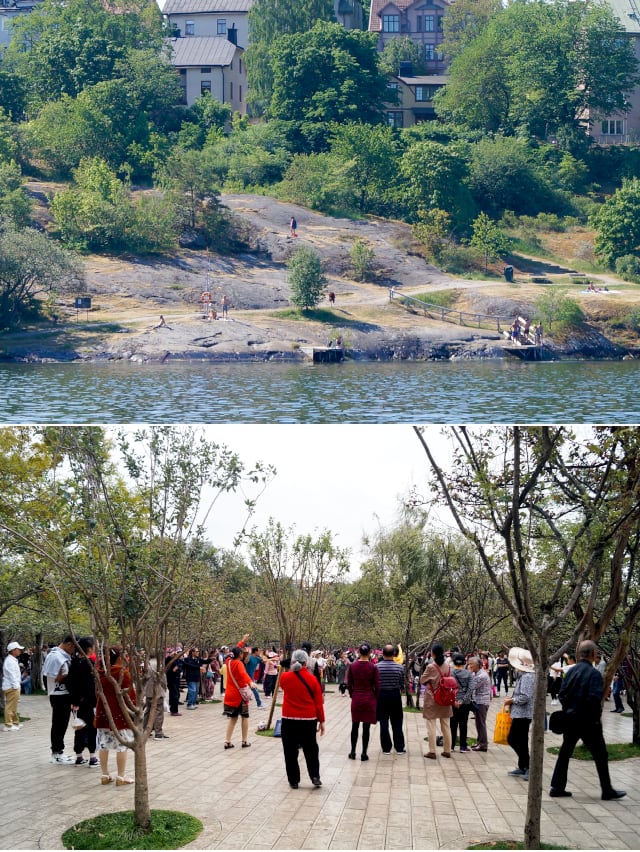

< 2. スウェーデン、ストックホルムにて >

上: 中央駅地下一階にて、コンコースの真下

2018年6月1日、金曜日。

ここには鉄道と郊外電車、地下鉄の駅が集まっているので、行き交う人は多い。

下: ドロットニングホルム宮殿行きのクルーズ船乗り場にて

2018年6月3日、日曜日。

人気観光地の市庁舎が直ぐ隣りあります。

私が乗った船は満員で立ち続ける人もいた。

乗船客は白人ばかりで、他の人種、特にアジア系の人を見ることはなかった。

夫婦や少数グループが多く、添乗員が引率している団体ツアーは見なかった。

< 3. カールスタッドとオスロにて >

上: カールスタッドの鉄道駅のホームにて

2018年6月4日、月曜日。

オスロ行きの国際列車が4時間以上遅れて到着するのですが、乗客がホーム中心に集まって不安げに待っている。

彼らの一人が私に一緒にと声を掛けてくれたが、私は英語が出来ないので一人離れてしまった。

北欧を旅していると、列車の中や至る所で人の温もりを感じた。

ただストックホルムでは、駅や空港で業務として関わる人は、英語が喋れないと冷たくあしらうことがあった。

他の二ヵ国ではなかった。

下: ヴィーゲラン公園のゲート近くにて

2018年6月6日、水曜日、8:30~9:00に公園を散策。

写真はインドからの観光客一団です。

この公園を観光している人は少なく、市民をちらほら見ただけでした。

アベックや犬の散歩、自転車で行き交う人々でした。

ゲートを出ようとしていると、韓国人らしい一団とインドからの一団がゲートから入ってくるのを見た。

私の公園訪問が朝早すぎたのでしょう。

< 4. フェリーと地下鉄にて >

上: オスロ湾を行くフェリーにて

2018年6月6日、水曜日。

このフェリーはコペンハーゲンとを結ぶ国際航路です。

フェリーの後部デッキでは乗船客がクルーズ気分を楽しんでいた。

デッキは白人ばかりで、明かに旅行客風でした。

乗船時にはアジア人の小グループ、食事中には日本人ツアー客も見かけま

した。

私も含めてアジア人はまだクルーズ船のデッキで寛ぐことに慣れていないようです。

下: オスロの地下鉄にて

2018年6月5日、火曜日。

早朝の移動中に、彼は私に関心を示し、寄って来て声を掛けてくれた。

彼は、彼の日本旅行について話してくれた。

彼は数年前、奥さんと長男(写真の子ではない)で2ヶ月間、日本を旅行したそうです。

特に富士山登山が気に入ったそうです。

彼の日本の印象は非常に良かったようで、私ともっと話したかったようだ。

* 北欧三ヵ国で見た旅行者

北欧を巡っていると、白人は夫婦や少数のグループで旅行していることが多い。

観光地で見かけた白人が外国人かは判然としないが、多分に近隣諸国からの人もいるようだった。

一方、気になったの日本人の少なさです。

ストックホルムで、数人の日本人ツアー客らが自由時間を楽しんでいるのを見たことはあったが、他ではまったく日本人を見なかった。

コペンハーゲンの図書館で、現地に暮らしている日本人親子とあっただけでした。

たまたま、空港で宇都宮弁護士の北欧訪問に随行した人々を見かけてホットした(会話が聞こえたので分かった)。

あまりポピュラーでない観光地(野外博物館)などで、韓国人の団体ツアーを見かけたことはあった。

一番感心したのは、私がデンマークのシェラン島の端まで観光しようとしていると、中国人の母娘がそれを上回る意欲的な観光を計画していることでした(行先が聞こえたので分かった)。

今まで西欧や東欧などを旅行した時、何処に行っても中国の団体ツアーと出くわし、彼らのマナーの悪さに辟易したものでした。

しかし、北欧の旅で見た中国人は、少数のグループで都市部の宮殿や地方の観光地を自由に旅していた。

ひょっとすると、現地に移民した人が、友人や家族を案内している可能性もある。

少数の東南アジア人グループを観光地で見かけたが、これもそうかもしれない。

その内の誰かが英語を話せるのだろう。

それにしてもまったく日本人を見ない。

日本人の海外進出意欲の減退に危機感を持った。

単に、国が貧しくなったからかもしれないが。

日本人の出国人数は年々増加し2千万人を越えたのだが、実は、一人当たりの旅行費用は約20年前より35%ほど低下し、ここ数年の円安も加わり旅行先は手頃な所になっているのでしょう。

一方、中国人の海外旅行者数は15年間で3千万人から1億3千万人に増えており、うなぎ上りです。

こうして世界中の観光地は中国人が溢れるようになった。

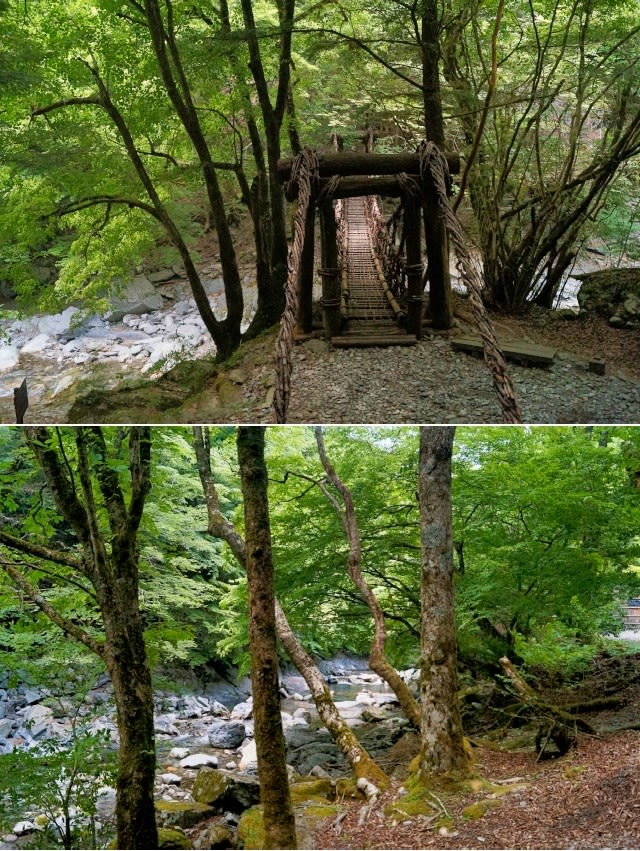

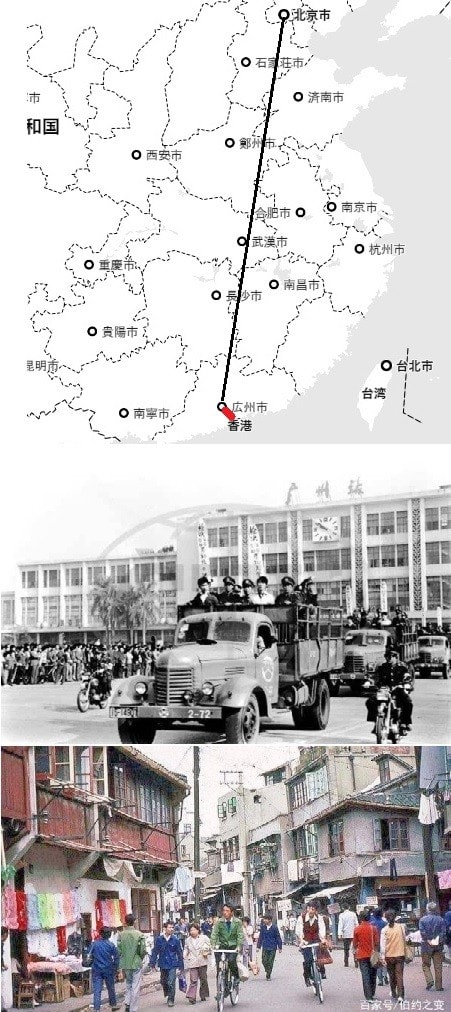

< 5. 麗江と北京にて >

上: 麗江の新幹線駅にて、ここは始発駅です

2019年10月27日、日曜日。

ホームは、改札を終えてこれから乗車する人で一杯になった。

乗車する人は年配者もいるが、多くは若いか中年の軽装の旅行者でした。

30年ほど前、広州から香港へと列車で移動した時は、若い人は少なく、大きな荷物(安ぽっい袋)を持った中年以上の人で列車は一杯でした。

中国では、その後、経済成長に伴って国内旅行が爆発的に増えた。

ここ10年の中国で驚かされるのは、至る所に出来た新幹線駅が巨大すぎることです。

本当に歩くのが疲れる。

しかも、私が乗った連結数の多い列車はいつも満杯に近かった。

中国の新幹線網は日々延びているので、旅行する時は、新幹線が通じているかもしれないと疑ってみることです。

駅は空港より便利な位置にあり、本数も多い、但し運賃は安くは無いが。

下: 北京の天安門広場にて

2019年10月19日、土曜日。

この時は、中国建国70周年年の記念事業があったので、広大な広場は人で埋め尽くされていました。

< 6.北京と麗江にて >

上: 北京の飲食店にて

2019年10月17日、木曜日、夜9時を過ぎた頃。

王府井を歩いて驚いたのは、夜が更けると若い人々は通りから去り、年寄りを含む団体ツアーが闊歩しているのが目立ったことです。

これは多くの店が閉まるからなのですが、まだ若干の飲食店が開いているので、そこにツアー客が押し寄せるのです。

ツアーの中には年齢から見て勤め人もいるはずですが、このように平日も旅行出来るようです。

その元気さに、かつての日本人の海外旅行熱を思い出しました。

私達日本人も夜遅くまで観光地を出歩き、また多くの人はブランド店で数十万円を費やし、バックなどを買い漁っていた。

そんな時代は遠い昔となったが。

下: 麗江の飲食街にて

2019年10月25日、金曜日、夜の7時頃。

麗江は、私にとって中国で唯一の残された歴史的な町並みのはずでした。

客家土楼なども歴史的な建物が残っているが、街並みと言う点では異なります。

楽しみにしていた開封の街並みも、真に歴史的なものはなかった。

麗江の町並みは土産物・飲食店街と化し、さらに夜になると音楽と歌声が鳴り響く古镇のテーマパークと化す(それでも充分に中世の雰囲気は味わえます)。

夜遅くまで彼らは歴史地区で歓談し飲食している。

少し失望したが、中国の商魂たくましい姿に苦笑いし、非日常を精一杯愉しむ人々の姿に圧倒された。

< 7. 頤和園と什刹海公園にて >

上: 頤和園の昆明湖に面して

2019年10月19日、土曜日。

もの凄い人出で、建物で囲まれた中庭では押し競まんじゅう状態でした。

圧倒的に中国人の団体ツアーが多い。

添乗員の旗を見ていると、中国各地から来ているのがわかる。

ラフな服装で、旅を満喫している姿が印象的でした。

下: 什刹海公園にて

2019年10月18日、金曜日。

20台にも達しそうな人力車の行列が湖沿いの道を通って行きます。

もの凄い観光客が周囲を埋め尽くし、人力車は団体客で満杯でした。

* 中国で見た旅行者

ここ30年間、中国を旅するようになって驚くことの一つは、国内旅行が年々盛んになっていることです。

15年以上前、当時日本ではほとんど知られていなかった客家土楼を友人の案内で見学した時、一人の中国人旅行者が一眼レフで撮影しているのに驚いた。

それまでの中国観光でこのような事を見ることはなかった。

当然、そこにいるよそ者は私と友人、そしてそのカメラマン一人だけでした。

また廈門の海岸に案内してもらった時にも驚きの光景を目にした。

夕陽が沈む砂浜で、百人を越える人々が海岸線に並び、立ち尽くしていた。

友人の話によると、彼らは海の無い貴州省(雲南の東北で隣接)から来た人々だった。

しかし今は異なる。

帰国時、私は昆明から関空に向かう機内で若い中国人女性に声を掛けた。

彼女はツアーで日本に初めて旅行するとのことでした。

彼女は日本のことをほとんど知らないようでした。

今は、中国各地と日本の間に多くの直行便があります。

私にとっては中国の航空運賃は安いが、彼女にとってはそうではないはずです。

昆明では日本人観光客をまったく見ることがなかったし、昆明では日本があまり知られていないように思う。

実に、彼らは気楽に旅をするようになった。

また成都をタクシーで観光していた時、通訳を介して知ったのですが、運転手の娘さんがちょうど大阪を観光していた。

そして、大阪の貧弱な宿泊ホテルに娘さんが驚いて、その写真をメールで送って来たそうです。

おそらく民泊のことだろう、恥ずかしくなった。

中国では一泊1万円も出せば、非常に立派なホテルに泊まれるのだが。

こうして中国の人々は余暇を楽しみ、海外や日本を知ることになるだろう。

これは誤解を遠ざけ、相互理解を育むだろう。

世界の進んだマナーや文化を知り、異なる国の実態を知る事になる。

2019年の中国国内旅行者数は60億人を越えており、伸び率は9%もありました(一人当たり年4.3回=60億/13億)。

同年、日本では一人当たり年4.6回で伸び率4%でした。

それにしても、今回、中国を旅していて、白人や日本人の観光客を見かけたことはなかった(外縁部を周ったせいもあるが)。

明かに以前に比べ日本人観光客は減っている。

現地の日本語ガイド達が嘆いていた。

これは年々日本政府が右傾化し、中国への恐怖を煽ったのが一因でしょう。

残念です。

白人観光客も少ないが、麗江の木府でチェコから来たツアー客にあった。

私が訪れたプラハやチェスキークルムロフについて語ると彼らは喜んでくれた。

旅先の出会いには心温まるものがある。

中国には年間1億5千万人ほどの外国人観光客が来るのですが、国土が広いので目立たないのでしょうか?

* 日本の残念なところ

北欧の人は海外に強い関心を持っており、高校生ぐらいから海外へ長期に出かけることになる。

これは文化もあるが、語学教育や休学制度、企業の採用慣習も後押ししている。

ヴァイキングの開拓精神がここにも息づいているように思える。

スウェーデンでは国民の約60%が年に一度は海外に出かけるそうです。

これが北欧の企業や人材の国際化を生み続けている理由でしょう。

中国では、既に日本人口を越える人が海外に行き、その人口割合も日本(15%)をもうすぐ超えるでしょう。

中国人の一番の海外旅行先は日本で、次いで東南アジア各国が続きます。

しかし、日本人の行先は一番が台湾で、ハワイ、韓国、イタリアが続き、中国は20番にも入りません。

日本人は上海には行くようですが。

こうして中国人の日本評価は高まって来ているが、一方で日本人の中国理解は、政府と右翼の煽動もあり悪化し続けている。

日本人の長期海外留学は減り、年追うごとの経済衰退に連れて、日本人は世界や近隣諸国への興味と理解が乏しくなっている。

一方中国は、外国人にとって日増しに旅行がし易くなっている。

多数ある航空会社、新幹線、ホテルを日本からインターネットで予約出来、また旅行サイトTrip.comを使えば日本語で予約出来る。

安全やサービスも問題ない。

中国の地図アプリなどをスマホにインストールすれば便利です。

中国語に馴れる必要はあるが。

VPNサービス(有料)を利用すればグーグル翻訳も使えます。

トイレはヨーロッパより便利で急速に綺麗になって来ている。

さらにすべてにおいて安いのが良い。

ヨーロッパ旅行の半額で行けます。

偏見を持たずに中国を旅行してください。

驚きの連続ですよ!

次回に続きます。