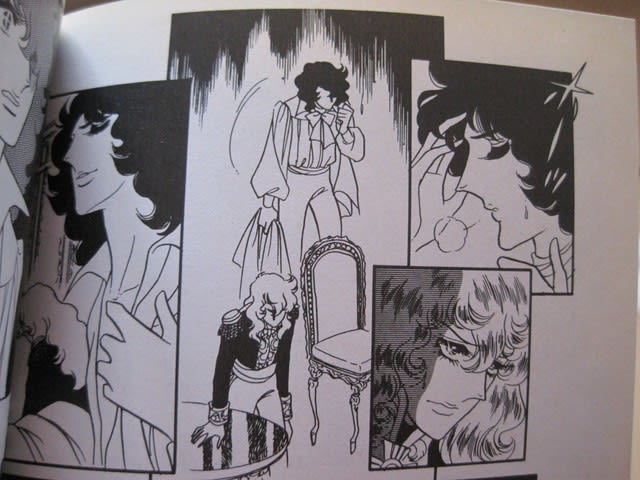

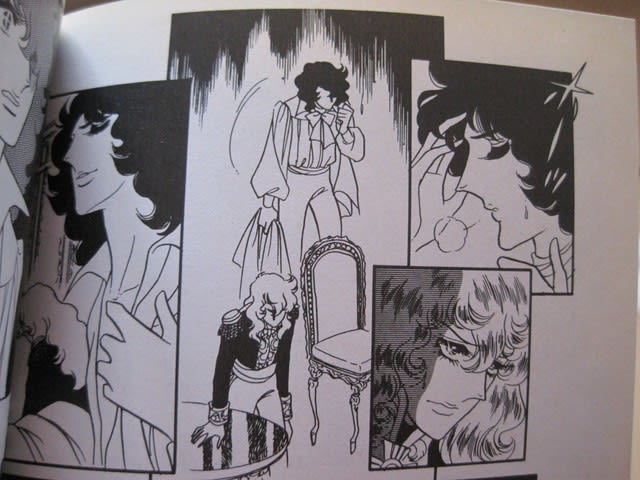

ネクタイの原型とも言えるクラヴァット。「ベルばら」では、ジャルジェ将軍による成敗を命がけで阻止したアンドレが、ホッとしてほどく姿がとても印象的。

↓ 将軍との緊迫した場面が収拾し、安堵するアンドレ。クラヴァットをほどき、オスカルに視線を向ける。この場面が大好きな方も多いのでは?(私もその一人です。)

クラヴァット…1660年ごろ、パリで広がる。もともとクロアチア傭兵が怪我防止のために首に巻いていた布が、おしゃれ好きなパリの男性たちの目に「颯爽」と映り、自分達も身につけるようになる。当時上流階級の男性は、ボリュームのある鬘を被っていたため、鬘の毛で襟もとが隠れてしまった。そこで襟もとを華やかにするため、細長くて白い布の両端をレースや刺繍で飾り首に巻いた。彼らはクラヴァットをとても大切にしていたらしく、召使に洗濯やアイロンかけをさせていた。

↓ 1670年~1690年頃のクラヴァット。レース部分の豪華さを、互いに競い合っていたはず。

↓ 1667年に描かれた肖像画。

↓ 1686年に描かれた肖像画。鬘の毛が前にかからないように、気を配っている?

↓ やがて長い髪を後ろでまとめたポニーテール部分を、すっぽり収める袋が付いたクラヴァットが登場。別名wig bagと呼ばれる。(このイラストでイメージが湧くでしょうか?)袋の中に髪を入れ、クラヴァットの紐を前に持ってきて結ぶ。

↓ 後ろ姿はこんな感じ。袋をあれこれデコッて楽しんでいたかも?ジャルジェ将軍や、おリボン時代のアンドレも、時にはこのwig bagを着けただろうか?

↓ wig bag を着けた男性たち。

↓ 映画でも…。

↓ クラヴァットが一番華やかだったのは18世紀中頃から19世紀初頭まで。これは1750年、デンマーク王クリスチャン7世が結婚式で着用したもの。その後豪華なクラヴァットより、シンプルなデザインのものが主流となりアスコット・タイが生まれ、現代のネクタイへと繋がっていく。

アンドレはオスカルと想いが通じてからは、お屋敷内であまりクラヴァットを着けなくなったような気がする。詰襟姿の学生たちの多くが、第一ボタンを留めるのを苦痛に感じるように、アンドレも実はクラヴァットが苦手だったとか。

↓ 森アーツセンターで開催中の「マリー・アントワネット展」。会期終了まであと約2週間。待ち時間が2時間に達する時間帯もあるので、これから行かれる方は事前に公式サイトをチェックされるといいかと思います。

読んでくださり、本当にありがとうございます。

アレにはこんな名前があったのですね。知らなかったです。服飾の歴史もおもしろいですね。男性は女性以上にオシャレに関心があっ田のかも。いつも貴重でたのしくためになる話題をありがとうございます😄

>男性は女性以上にオシャレに関心があったのかも

ミュージカル「スカーレット・ピンパーネル(紅はこべ)」で、主人公のイギリス貴族パーシーが「孔雀の世界では、オスのほうがメスより美しい羽根を持ち、メスの気を惹こうとする。」みたいな歌詞で歌う場面があります。財力のある男性たちは、女性に負けず劣らず、おしゃれに関心があったのでしょうね。現代はクラヴァットを着けた男性に、お目にかかれる場面がなくて残念です。

いつも興味深いお話を、ありがとうございます。

私もクラヴァットと言う名称を知ったのはごく最近です。

リボンとかスカーフ、ネクタイみたいなのとか呼んでいましたが、wig bag の存在は知りませんでした。

ファッションに限らず、実用品でも本来の目的とは違ったところで進化しますね。

華やかなレース、宝石、ブローチ?タイピン?など。

でも、ネクタイや、りらさまのおっしゃる詰襟のように、クラヴァットって首を締めつけそうで…

アンドレの場合は、お仕事モードへの切り換えのような気がします。

あの場面では彼のホッとした感が現れていますが、上着とクラヴァットはともかく、『何故にジレ(?ベスト?)まで脱いじゃうの~!?』って思ってました。

胸のはだけ具合いがセクシーで、オスカルさまを包み込み抱き締めるには上着は邪魔かな?

>wig bag の存在は知りませんでした。

後ろ姿を描く肖像画家はほとんどおりませんから、なかなかこうしたものを目にする機会がありませんよね。あの時代、上流階級の男性は、ファッションにもかなり気を使っていたのでしょう。

>ファッションに限らず、実用品でも本来の目的とは違ったところで進化しますね

おしゃれを極めようと思ったなら、「実用性」を考えるのは野暮なのでしょう。

>アンドレの場合は、お仕事モードへの切り換えのような気がします

二人の想いが通じてから、アンドレのシャツの開襟度が、ぐっと上がったような…。オスカルだって、アンドレの厚い胸板がチラチラ見えないはずはない。そういう描写も、池田先生、お上手だなと唸ってしまいます。