梅雨で、ベランダ観測ができません。その間、機材をチェックして、梅雨明けに備えたいと思います。

初めての反射望遠鏡望遠鏡R200ssを購入したので、いつかはしなければならないニュートン反射望遠鏡の光軸調整の準備をぼちぼちすることにします。手始めに、レーザコリメータを導入しました。SVbonyという中華のメーカーです。コリメータ外径は、31.5mmで、2インチのアダプターが付いています。

さすが、中華製だけあって価格は、戦闘的ですが、評判は、2つに分かれます。良品に当たった方は安くて、役に立つという評価なのですが、そうでない品物に当たった方は、光軸がズレていて、使い物にならないゴミという散々な評価のようです。Balconには良品が当たったのでしょうか?早速、テストして見ます。

我が家で、一番距離が取れる。廊下の端に、ターゲットを置いて、AZGTi軽緯台に、FMA180のレンズを外した鏡筒を固定して、末端にR200ssの接眼アダプターを取り付けて、レーザコリメータを挿入しました。コリーメータを360度回転すると、どうやら、ハズレを引いたみたいです。

コリメータの軸に、レーザ発振器の軸が一致してない場合は、下の図のように、コリメータを軸に沿って回転させると、レーザの軌跡は円周状に移動します。

。

。

コリメータの中心はこの円の中心にあるので、ターゲットの中心から、一番離れた位置で、レーザを固定している三つのイモネジをズレが半分になるように、調整してから、ターゲットの中心にレーザを当て、再度、コリメータを回転させ、光軸を追い込んでいきます。 極軸望遠鏡の光軸を赤経軸に合わせる要領と似ています。

調整用イモネジは、柔らかい樹脂で、封印されていますが、2mmの六角レンチを穴に入れて、掻き出すことがができました。

やってみると、R200ss接眼部とコリメータの間に隙間(遊び)があって、中々位置が決まりません。セロファンテープをコリメータの先端に1重巻くと、あそびがなくなりましたが、今度は、 コリメータが、テイルヘビーで、手を離すと、重力で、僅かに下方にズレて、レーザ光が、上に踊ります。

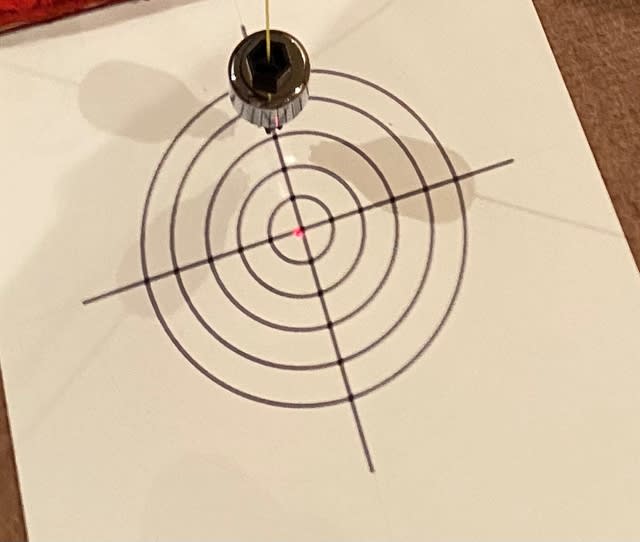

そこで、重力の影響で、コリメータが動くのを防ぐために、今度は、写真のように、床に向けてレーザを垂直に照射することにしました。

床に鉛直になるように、錘を垂らして鏡筒が、真下を向くようにして、ターゲットを床に置きます。これでは、RS200ssの焦点距離の2倍くらいしか距離が取れませんが、コリメータを回転して、手を離してもレーザビームがぴたりと止まるようになりました。軽緯台は固定して、レーザの照準は、ターゲットの移動で、合わせるようにしました。その後2mmの六角レンチで三箇所のイモネジを調整します。

最終的な結果はこのようになりました。まず、レーザビームが、ターゲットの中央に来るようにターゲットを設置します。

コリメータを180度回転します。レーザビーム移動幅は、レーザビームそのものの幅以内の誤差になりました。これ以上、追い込みを続けるとかえって、悪くなるような気がして、今回はここで終了します。

今回のまとめ

廉価な中華性レーザコリメータの光軸は、あまり当てにならない。

光軸合わせは、樹脂で埋められているが、3箇所のイモネジを2mm径の六角レンチで、調整して合わせることができた。

コリメータと接眼部との遊びは、セロテープを巻くことによって、実用範囲に狭めることができた。

光軸合わせは、水平方向で合わせるよりも、三脚から眺め下ろすように、垂直方向で合わせた方が、精度を出し易い。