6/24の晩は、薄曇りで、風が強い晩でしたが、帰る途中で空を見上げるとスピカが見えたので、新しく購入したビクセンR200ss反射望遠鏡の星像を、見てみました。

家に戻ると早速、ベランダの赤道儀に、R200ssを搭載して、主鏡の温度順応をします

鏡筒全体にアルミ蒸着フィルムが巻いてありますが、温度順応中は、後端の部分を、開放して、主鏡の部分を露出しています。

カメラの固定は、コマコレクターPHにビクセンの直焦アダプター60を結合して、ASI 294 mc pro に、ZWOのカメラアダプターを付けて結合しています。このままでは、僅かに合焦しないので、ZWOのカメラアダプターとCMOSカメラの間に、カメラ付属の42mmの延長筒を挿入して合焦を得ています。フィルターは、Marumiのステップダウンリング(52->48mm)をコマコレクターの前にねじ込んで、48mm径のフィルターを使っています。今回は、サイトロンのComet BP フィルターを装着しました。

R200ssに付属のアリガタレールは、ロスマンディの赤道儀には、長さが足らないので、サードパーティの長いものと交換しました。赤道儀のバランスは、5kgのカウンターウェートで容易に取れました。

またビニール製の持ち手が鏡筒バンドの上部にねじ止めされていましたが、これもサードパーティのビクセンサイズのアリガタレールと交換して、ガイド鏡とASI AIR plus を固定しています。

このように書くとあっさり出来たようですが、3週間ぐらい試行錯誤をしたり、足りないものを発注したりした結果、何とか、システム一式のー取り付けが出来ました。

新しく用意したもの

カウンターウェート 5kg

ステップダウンリング 52mm-> 48mm

アリガタレール 2本

1時間の温度順応の後、アルミ蒸着フィルムを閉じて星像のチェックをしました。生憎の強風でガイドが安定しませんが、今日を逃すと、また、しばらく星を見れないと思うので仕方ありません。今回は、おとめ座の1等星スピカを使います。大体の方向に向けて、プレートソルビングで、一発導入できました。

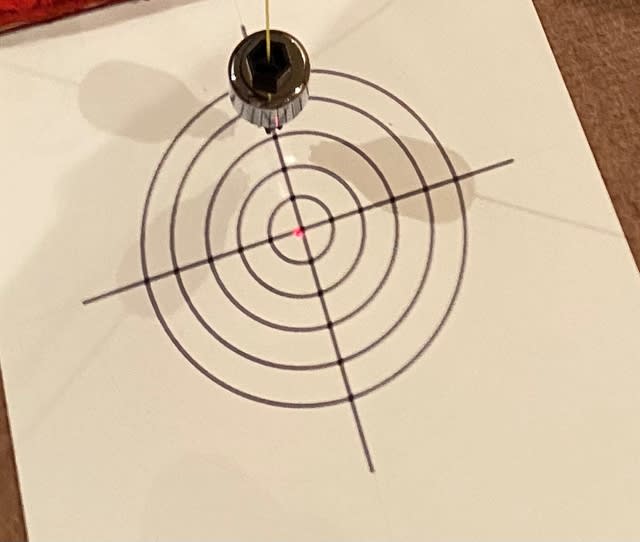

まず焦点内外像を見ます。

中央遮蔽の影が、オフセットしていますが、斜鏡がオフセット鏡なのでこんなものでしょう。回析による干渉リングは、スパイダーの交点を中心に同心円をつくっているようなので、問題ないようです。

フォーカスマスクを使ってきっちりピントを出そうとすると、かなり微妙な調整を必要とします。ZWOの電動フォッカッサ(納品待ち)を取り付ける予定で、減速装置は付けていないので、苦労しました。

フォーカスを合わせたところで、Spicaを撮影。

センサーサイズは、フォーサーズですが、周辺の星像も丸く写っています。星の数が少いのは、強風で煽られて、ガイドがさんざんなため、3秒の露出時間しか取れなかったせいです。周辺減光も許容範囲だと思われます。

フィルターによるケラレやゴーストもないようです。

中心部分を拡大すると スピカの周りに非対称のハローが纏わりついて見えますが、ドローチューブが、悪さをしているせいかもしれません。スパイダーの回析による光条は、特に問題があるようには見えません。

まとめ

ビクセンの反射望遠鏡、R200ssの星像をコマコレクターPHを装着して、Spicaでチェックした。

フォーカス調整は微妙な操作が必要で、減速装置または、電動フォカッサが必要と思われた。

フォーサーズセンサーをつけたCMOSカメラでは、焦点内外像、周辺星像、周辺周辺減光、回析光条には特に問題がなかった。

R200ssは工場出荷状態で、写真撮影に問題がないように調整されていた。

※共栄さんの情報によれば、ASI AIR plus の技適承認が、取れる目処が立ったようです。

。

。