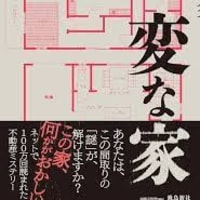

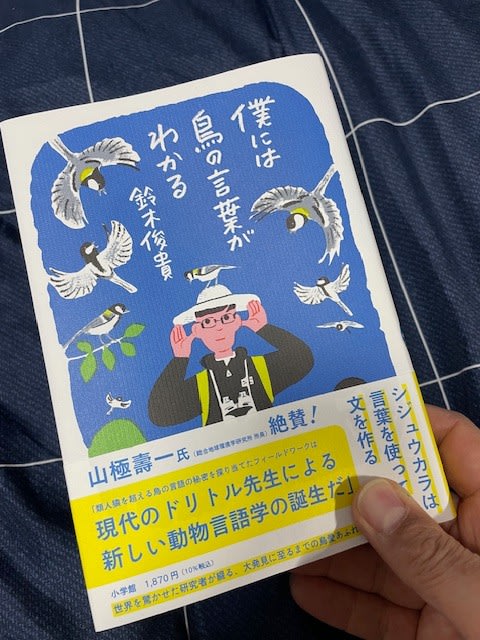

今メディアでも大きな話題を集めているエッセイ本、『僕には鳥の言葉がわかる』を購入した。これは東大准教授で、“動物言語学”という新たな研究ジャンルを生み出した鈴木俊貴氏によるエッセイ本だ。僕はこの本を読んで、かなり“目から鱗”状態に陥ってしまい、すっかりその魅力にハマってしまった。

この本にまず興味を持った背景から少しお話しよう。

ちょっと前から僕は、既に“鳥“に対する興味が湧き始めていた。以前ブログで触れたが、2年前に亡くなってしまった父は”メジロ“という鳥が大好きで、いつも田舎の愛媛県弓削島からメジロを新幹線でせっせと連れ帰っていたが、当時僕はメジロに全く興味が無かった。また、昔は自然の中を広角望遠レンズや双眼鏡を持って野鳥観察をしている”おじさん“たちを見ながら、”一体何が面白いんだろう?~“と真面目に思っていたものだが、自分も立派な”おじさん“になってみて、何だか野鳥観察に興味を持ちだしてきたから、年齢による(?)心境の変化というのは不思議なものである(笑)。

そんな中、これも先日取り上げた通り、僕の“ブルー好き”か高じて、野鳥の“ルリビタキ”に興味を持ってしまい、その美しいブルーの色合いからすっかり虜になってしまった。完全に形から野鳥の世界に一歩足を踏み入れた格好で、本格的な野鳥ファンには怒られてしまうかもしれない。しかし、段々自分の中で野鳥に対する興味が高まりつつあった中で、この『僕には鳥の言葉がわかる』という本の存在を知ってしまったのは実にタイムリーだったと言える。いや、もはや何か必然的に導かれたかのような“縁”とも言えるかもしれない。そんな思いでこの本を手にした。

読んでみてまず驚いたのが、その画期的な内容ながら、何とも読みやすい“エッセイ“になっていること。内容からすると、”動物言語学“、或いは”シジュウカラ言語学”と言った、難しいタイトルで出版されるべき学門書、又は論文でもおかしくない研究内容が記載されている本なのだが、それが変にお堅い感じにならず、面白いエピソードなども交えながら、実にわかりやすい文章で書かれていることに感銘した。

著者は決して読者を置いてけぼりにしない。常に興味を惹きつけながら、じわじわと核心に迫っていく内容となっている。この本はあまりにも読みやすかった為、僕も一気に数時間で最後まで読破してしまった。最近では珍しいくらいのスピードで読み終えたが、それだけ面白い本であった。なんと、著者本人による可愛いイラストなども交えてわかりやすくなっている。

そして肝心の中身だが、大学生の頃から鈴木氏が研究を続けてきた結果、“シジュウカラは、人間と同じように言葉を巧みに使って文章を作る“という画期的な発見に至ったことを、長きにわたって続けた実験・研究の成果と交えながら考察した内容となっている。これまで言語を操れるのは人間だけだ、と長い間考えられてきた。しかし、野鳥の一種に過ぎないシジュウカラが、実は巧みに言語を操って、仲間とのコミュニケーションを図り、更にはその言語には明確なルール・法則性があることを鈴木氏は突き止めたのである。これはかなり”目から鱗”である。

鈴木氏は軽井沢に通い詰めて実験などを繰り返した結果を学会でも発表し、論文が評価され、世界の著名な学者たちからも認められるまでになった。そして今年は英・動物行動研究協会(Association for the Study of Animal Behaviour)から権威のある国際賞を受賞することが決まったことが巻末に書いてあった。これまでの研究の過程・経緯なども面白く書かれている。鈴木氏は1983年生まれなので、現在42歳。僕より一回りくらい若いが、こんなに若い研究者が、野鳥の観察から見事世界で認められるまでに至ったことは凄いことである。そのことにも大いに感銘を受けた。

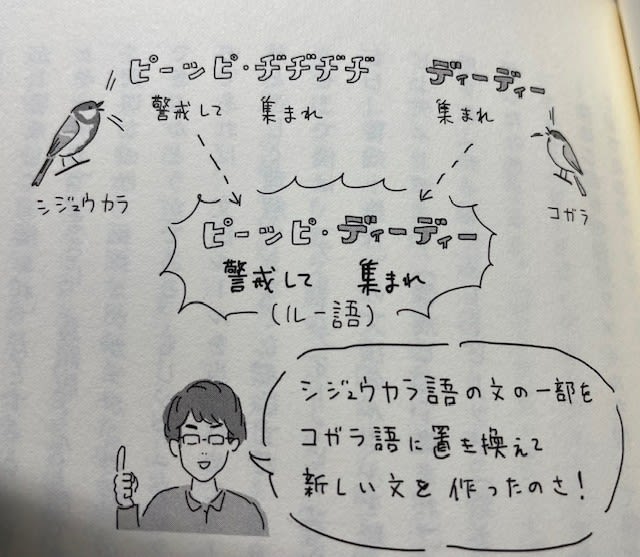

そして何より、この本を読んだことで野鳥への興味がより一層増したことが一番の収穫となった。シジュウカラに関しては全く知識が無かったが、同じシジュウカラの仲間と、異なる鳴き声によって巧みなコミュニケーションを図っているというのも新鮮な驚きだった。本で紹介されているのは、例えば『ピーツピ・チチチチ』という鳴き声は、人間の言葉で言うと『警戒して、集まれ!』というメッセージであり、『ジャージャー』と鳴いた時の意味は、『ヘビだ!』と仲間に警告する言葉。また『ヒヒヒ』と鳴いた時は、『タカだ!』という意味であり、鳴き声のバリエーションに明確な意味を持たせる形で巧みに使い分けていることを、多くの実証・実験を通して究明したのである。しかも、これらの鳥言語は、種の異なるカラ科に属する『コガラ』、『ヤマガラ』などの発する言葉も同じように理解するというのだ。これもルー大柴の“ルー語”になぞらえて面白く紹介しているのが素晴らしい。例えば、シジュウカラ語で『集まれ!』を意味する『ヂヂヂヂ』を、コガラ語で『集まれ!』を意味する『ディーディー』に変えて音を流しても、シジュウカラたちは同じように理解して行動することが紹介されている。つまり、これはルー語で言えば、“藪から棒“を”藪からスティック“として一部英語に変換しても、我々は同じ意味として理解できることに似ていると説明されており、これはとてもわかりやすいし、面白い。このシジュウカラの”鳥リンガル(笑)“な才能の発見自体が、実はかなり画期的なことなのである。

巻末にはシジュウカラの実際の様々な鳴き声が聴けるQRコードも付いているので、本を読みながら、シジュウカラの声を聴きながら読むのも楽しい。実に内容が深く、それでいて読みやすい本であり、シジュウカラ、そして野鳥や他の動物の言葉にも耳を傾けてみたくなる本である。これは間違いなくおススメの1冊だ。

春に向けて、実は今密かに計画していることがある。実家に小さな前庭があり、毎年様々な木々が花を咲かせる。ガーデニング好きだった父が生前良く手入れしていたお庭である。ここ暫くあまり興味が無かったのだが、今回この庭に野鳥用の巣箱を取り付けようと考えている。そして野鳥を観察してみようと、小さなガーデンテーブルとガーデンチェアを購入予定なので、また完成したらブログでも取り上げたいと思う。今年は野鳥観察が新しい趣味として加わりそうだ。