寄席で気付いたことがありまして。

それは、絵描きとしての自分は落語家でいったら、まだ前座なんだなってこと。

これ、噺を進めることに目一杯で周りが見えてないってことです。

東京の寄席は、まず前座が高座に上がり、次に二ツ目、そして真打ちと続きますよね。

そうすることで少しずつ「場」が暖まっていくわけですが、

この三者の違いって、見た目にもはっきりしてて、

前座さんの高座は、見てて、とにかく舞台が広く感じられるんです。

二ツ目になると、広さはあまり感じられなくなり、噺にもス~っと集中できるようになる。

(自分が「場」に慣れていくってことかもしれませんが)そんな印象です。

で、真打ちになると、これが、アナタ!

あの広い空間に立体的な「場」が浮かび上がり、そこに登場人物が現れ、そして動き出す、という塩梅。

これが醍醐味。

ホールなど、大きな会場で行われる落語会でも噺家さんが小さく(寂しく)見えることってないですもんね。

会場の広さ分だけ大きな「場」が立ち現れるんだから不思議です。

面白いのは、そのように見えてるってのが観客自身によるものなんだということ。

だから各々違うわけで、言ったら個人の経験値によるんだね。要は想像力。

もしも言葉が分からなければそこには何も見えず、着物姿のひとが一人ポツン…って、なっちゃう。

で、これは絵画も同じだろうと思うわけです。

描かれた絵が、ペラペラの平面でしかなければ、見る人のスイッチが入ることなんてないんだから。

頭ん中でブルブルブルッとファンが回り、そこに映像が写し出されるような、そんな仕掛け、用意しないと。

いつまでたっても前座から上がれやしない。

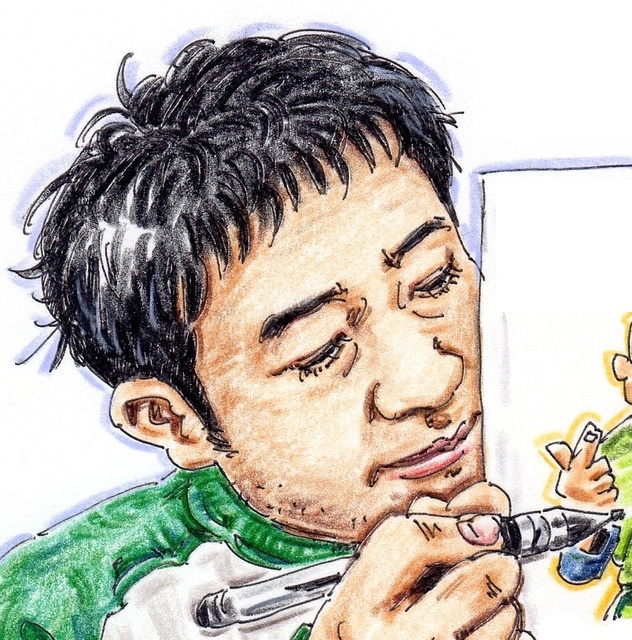

で、今現在の僕の絵はというと、描いた人物が動き出したりしちゃいないし、

「プロ野球カード」なんか、当然ながらペラッペラの紙でしかないですもん。

しかも、お金にもなってないってことだからして、こりゃやっぱり前座、もしくは“見習い”ですよね。

マズい。これじゃいけない。

少なくとも、そこに“奥行き”が感じられるように、って思ってます。

作品が出来上がっていく過程における紆余曲折、

カッコ悪くて惨め、情けなくて見せたくない、そんなところ、

無きものとしてフタをしてしまっているところ、

そこいらをしっかり提示することがじつは“奥行き”に繋がるんだろうと思います。

そしたら今の10倍楽しめる。

今更カッコつけても仕方ないって、分かってるんだけどな~

スマートに見せよう、そう思われたい、って… アホ。

「わたし野球に興味ないんで…」って人には何も伝わっていないってのが現状です。それじゃ駄目だもんね。

一度グシャグシャにして、そこからまた始めるつもり。

プロ野球カードを10倍楽しく見る方法、

今、いろいろと模索しながら試してるところです。

もう2月、いよいよキャンプインです。

ここでその方向性をかためていきますので、引き続きよろしくお願いします!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます