では第8回を2014年9月19日に行ってきました。

今回打ち始めは兵庫県宝塚市安産祈願のお寺として有名な

「第二十四番札所紫雲山中山寺」

この山門は家光により再建されています

豪壮な楼門の裏には獅子が一対。元々弁柄漆で仕上げられていたのを現代の漆職人の手により美しく復元されております

ウコン色の壁に石畳の参道を進みます

参道の両側には院が有り寶蔵院には「弁財天」「大日如来」「延命地蔵尊」がお祀りされています

華蔵院には「毘沙門天」「阿弥陀如来」「水子地蔵尊」がお祀りされています

成就院には「大聖歓喜天」「虚空蔵菩薩」「布袋尊」がお祀りされいます

観音院には「普賢菩薩」がそれぞれお祀りされています

石畳の突当りは階段になっておりましたが、案内に右にエレベータとエスカレーターとあり、足の悪い方でも楽にお参りできるようです

階段を上がった所に袴を履いた鐘楼堂が建っています

右手にはお堂の横になにやら文明の利器が見えます

こちらにも階段を登らず側そばにエスカレーターが設置されています

そしてそこはもう本堂です

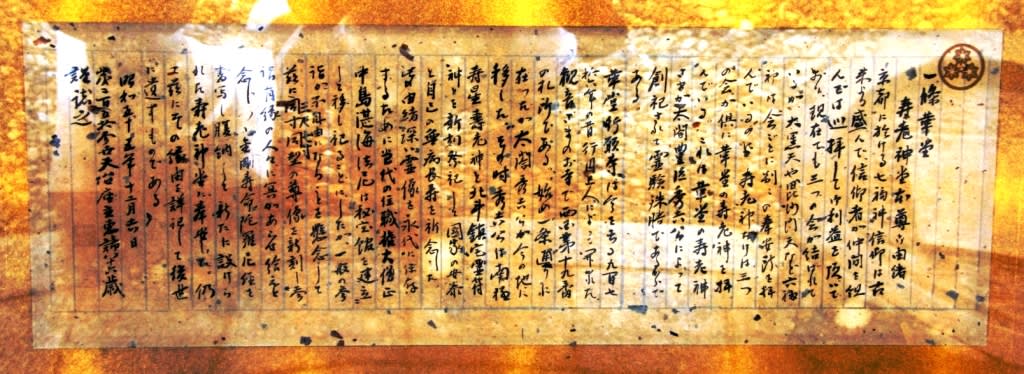

仲哀天皇の妃・大仲姫の夢のお告げにより、聖徳太子は紫雲の立つ大柴谷の3つ峰の真ん中の峯に中山寺と名付けお寺を立てたと伝えられます

また、わが国最初に観世音菩薩を本尊とした寺ともされます

本尊十一面、両脇持も十一面で合わせて三十三観音と云われます

天平勝宝二年に栄えていた堂宇は落雷により焼け、その後の兵火にも遭い、荒木村重の乱後の慶長年間に秀頼によって多くの堂宇が再建されました

江戸初期、卜部左近と云う人が西国三十三ヶ所の観音様が中山寺に集まるのを感得し、星が舞い降りてくるように見えたことにちなんで8月9日の星祭が行われるようになったようです

堂の裏側に掛かる「三十三ヶ所の観音様の額」

星祭の日にお参りすると4万6千日参篭したと同じ功徳が戴けると云います

世継ぎが生れなかった淀君に、秀吉が祈願すると秀頼公が授かりました。それ以来安産祈願の寺として名声が広がりました

これ等の彩色装飾は阪神淡路大震災で受けた被害を平成19年の「大願搭」落慶にあわせて修復され、慶長の再建時のようなあでやかさをとり戻しました

ぐるりと境内を巡りその様子やお参りをして行きましょう

元の多宝塔が「大願搭」として400年ぶりに再建されました

唐破風屋根の宝蔵

宝珠を戴いた「子授け地蔵」

寺の北の奥に建つ「弘法大師堂」

慶長時代に「大師堂」「阿弥陀堂」「開山堂」などが秀頼によって、また、「山門」は家光によって再建されています

多宝塔(大願搭)は鎮守社を前にして建っています

中山寺を守る鎮守社です

秀頼再興の「阿弥陀堂」・彩色は平成19年のものです

大黒堂裏に建つ10体の「亥の子地蔵尊」

毎年旧暦10月亥の日に「亥の子まいり」が行われます

何のお堂か不明・六角の裳輿や蛙股、彫刻もあり江戸末期あたりの再建か?

お堂の全景は写っていませんが、「大黒堂」です。大黒さまを本尊として脇持が千手観音となっています

何故観音さんが脇持に?

「寿老人堂」・単独でお堂があるのは、大黒堂と共に珍しいですね

失礼してお姿を撮らさせていただきました

左)勢至菩薩 右)寿老人

中央に釈迦如来、脇持・左)阿難 右)大迦葉

天井には中心に「大日如来」ほかに「阿弥陀如来」「虚空蔵菩薩」「不動明王」等の仏を表す梵字が書かれています

ずらり800体並んだ壮観な五百羅漢さん達

大黒堂脇に「石の唐櫃」と呼ばれる石棺がありました

中山寺古墳と呼ばれ6世紀後半の横穴式古墳です

大仲姫の墓との伝承もあり、また、西国三十三ヶ所巡礼では長谷寺の徳道上人が閻魔大王から授かった宝印を納めた所だというのが一般に伝わっています。其れを掘り起こし三十三ヶ所巡礼を再興されたのが花山院法皇でした

こちらは「安産の手洗い鉢」と伝わっています

どんな難産の人も観音様に願いを込めて、この手水鉢で身を清めめれば安産疑い無しとの伝承が生まれ「安産の手洗い鉢」と呼ばれるようになりました

舟形石棺で古墳時代のものです

仲哀天皇の先の妃の大仲姫は2人の王子がおり、、香坂皇子は「狩り占い」で不慮の死を、忍熊皇子は後の妃・神功皇后との戦に破れ、身を湖中に投じられました。この石棺(舟形石棺)は忍熊王のものと伝えられています

先に境内の参道両脇の院に祀られている仏さんたちについて書きましたが、改めて帰りに立ち寄ってみました

迷いを除き強い心生き抜く力を与えてくださる観音の化身と言われる「不動明王」

聖徳太子に始まり、現代の震災をも乗り越え安産祈願など人々の願いで脈々と続いてきた歴史のあるお寺だったとの思いで、山門まで戻ってきました

山門の前には「花山院道」への道標が、次への巡礼の道が五里半と教えてくれていました

その札所は、八葉の蓮の花の形をした山々にある菩提山と云う標高418mの阿弥陀ヶ峰に花山院はありこれから登ります

参道登り口から花山院菩提寺へは八丁(約900m)のコンクリート舗装の急な山道を歩きます

2丁と記された丁石がありました。これからまだ八丁までこの坂道が続きます。

途中にあった「天満(八幡)神社」です

「琴弾坂」碑

花山院菩提寺に隠棲した花山法皇を慕い、京の都からきた女官たちが女人禁制のために、ここで琴を弾き慰めたと伝えられています。

登り口の反対側を200mほどの所に、弘徽殿女御(こきでんのにょうご)の墓と伝わる五輪塔があります。

中間地点の4丁標石と地蔵菩薩石像

5,6丁石はあったのか見逃したのか7丁標石です。必ずお地蔵様と一緒です。こんな坂がずっと続いていました。あと一丁、この角を曲がればすぐです

山門が見え八丁標石、地蔵石像もありました。やれやれ!

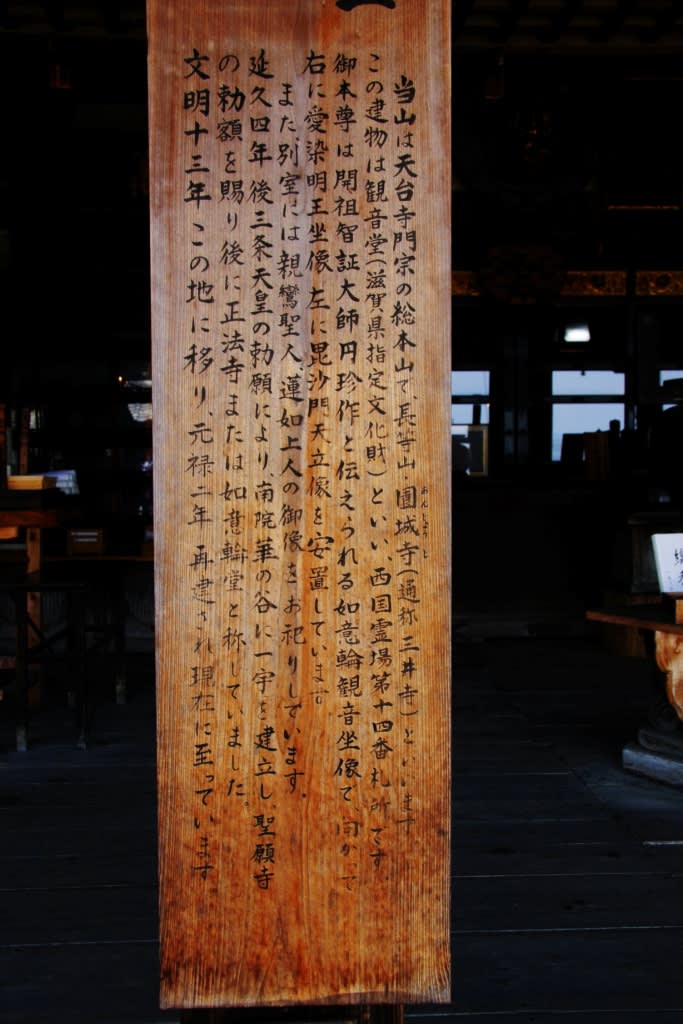

「東光山花山院菩提寺」山門到着です

山門を潜ると手水洗所、右手を上がると本堂境内に出ます

最後の登りです。お地蔵様に見守られ頑張りましょう

境内は平坦で、手前に「花山法皇殿」が建っています

この山に白雉二年(651)この播磨、丹波、摂津あたりを紫雲に乗って飛来したインドの僧法道仙人が薬師瑠璃光如来を本尊と仰ぎ修行の場として開山されたのが始まりと云われます

本尊薬師瑠璃光如来と日光月光両脇持と十二神蒋がお祀りされております

開山後、西国三十三ヶ所観音霊場巡礼を再興された花山法皇が巡礼の途中、ここまでこられた時、東の彼方に八葉の蓮の花の形をした山々を見られたここが、法道仙人が開かれた菩提山だったのです。

巡礼を終えられた法皇は有馬富士を眺望できる美しいこの土地を終の棲家とされました

法皇に感じ入った国守、源頼光が堂塔伽藍を寄進され、法皇崩御後、菩提を弔うために「花山院菩提寺」と号するようになりました

法皇殿の向かいに「花山法皇御廟」があります

京都元慶寺で出家の身に陥れられ、法起院徳道上人の西国霊場再開の遺志を継ぎ、中山寺で閻魔大王より預かった宝印を掘り出し、西国三十三ヶ所巡礼を再興され、この菩提寺で終の棲家と隠せいされ、終焉の地となりました

誰もが思われることと思いますが、質素な御廟で、これが「法皇」と名の付く方の御廟かと嘆かわれることでしょう

晩秋の朝霧が覆う景色を「有馬富士 ふもとの霧は海に似て 波かときけば小野の松風」と法皇の詠まれた歌です

弁財天を祀る

薬師堂の横に七体のお地蔵様がいらっしゃいます

「幸せの七地蔵」と云われ『家庭の幸せはお地蔵様が差し出す救いの手をしっかりと握り、自分の役割を全うできるようお力を頂戴して下さい』と教えております

子供地蔵の手をしっかりと握り、母親の役目が果たせるようお力を頂いておられました

本堂(法皇殿)左横は花山院の終の棲家・草庵跡だそうです

井戸がぽつんとひとつ残され、400mの山頂にも拘らず今も水を湛えていました

庵の跡には小さな祠と修行大師像が建っていました

その脇には寺の鎮守で、大日如来、文殊菩薩、不動明王の合体神で三面六臂の坐像を安置する「荒神堂」です

中門を潜ったところにある鐘楼は近年に再建されたもののようです

他の建物も江戸時代に焼失し再建されたものです

大師堂の像の木端と蛙股です

方丈の唐風屋根の瓦と装飾

お堂に祀られるのが一般的ですが、石に彫られずらり並んだ「十三仏」

十三仏は、十王をもとに日本で考えられた、閻魔大王を初めとする冥途の裁判を本地とされる十三仏です。

また十三回の追善供養(初七日~三十三回忌)をそれぞれ司る仏様としても知られます

季節は初秋、そろそろ紅葉が色づき始めていました

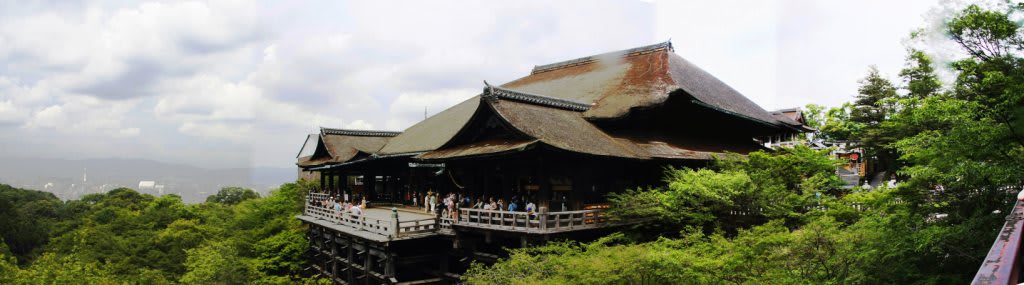

やってきた所は東条湖近く、加東市552mの御嶽山山頂に建つ山門

「第二十五番御嶽山清水寺」

元々は大講堂の下、徒歩参道にありましたが、昭和40年の台風で全壊し、昭和55年にこの地に再建されました

金剛力士像像も修復され朱が塗り替えられています

御嶽山と云う山頂にあり山号が「御嶽山」とされたようです

「大講堂」側面

こちらも先の花山院の開祖と同じく法道仙人でした。ちなみに次の26番一条寺も法道仙人です

自在に空中飛行出来チベット、中国、朝鮮を経て日本へ、播州御岳山に降り、景行天皇の御世、鎮護国家豊作を祈願し開祖されたようです

推古天皇の勅願によりこの「根本中堂」が建てられ、仙人が一刀三礼の自刻の十一面観音を刻み毘沙門天、吉祥天女像を脇持として安置されました

こちらは天台宗ですので、比叡山と同じく根本中堂が建てられています

更に神亀二年(725)聖武天皇勅命で行基が大講堂を建立、自刻の本尊千手観音菩薩像や諸尊像をお祀りされたと云われます

内陣には毘沙門天と地蔵菩薩が脇侍として安置され、外陣からも拝観できます

その後、後白河院が常行三昧堂、祗園女御が大塔(多宝塔)清盛の継母・池禅尼が薬師堂、頼朝が阿弥陀堂を寄進し隆盛を迎えますが、南北朝時代には戦場と化したり、その後の兵火、山火事と言った危機にあいまいしたが、その都度再興されました。現在の伽藍は大正時代の再建です

開祖法道仙人の法力は凄く、祈願されると湧き出たと云う「おかげ井戸・滾浄水(こんじょうすい」があります

清水寺の名前の由来でもあります。水面に顔が映ると3年長生きできると云われます

延暦年間には坂上田村麻呂が本尊千手観音に帰依し蝦夷征伐や鈴鹿鬼退治に勝利したのは本尊の霊験と感謝し偑刀「騒速(そはや)」を奉納されました

池禅尼が寄進された「薬師堂」です

東京芸大薮内教授作の動物の頭のユニークな十二神将が安置されています

再建が待たれるのは、昭和48年に落雷で倒壊した大塔(多宝塔)ですが、ここはその跡です

礎石がそのまま残っています。早い再建が待たれます

現在本堂に祀られている五智如来がご本尊です

保元二年(1157)に祗園女御が建立され、大正時代焼失し、大正6~9年に再建された鐘楼です

大講堂横の弁天池に建つ「弁財天社」です

色々ありましたが現在の建物は観音信仰を初めとして様々な方の力よって再建されたのですね

中山寺が里に近いでしたが、奥深い山頂にある札所でした。次回はどんな所でしょう