若狭から京都への古代朝廷に献上物を運ぶ街道が

「鯖街道」と呼ばれ

日本海で獲れた魚や貝が運ばれ何時の頃からか

「京は遠ても十八里」とうたわれ

特に若狭で獲れた鯖が多く運ばれたことから

こう呼ばれるようになりました

ここ熊川の地は浅野長政が領主となり、

軍事と交通の重要拠点として

諸役免除の宿場町と200軒の町となったようです

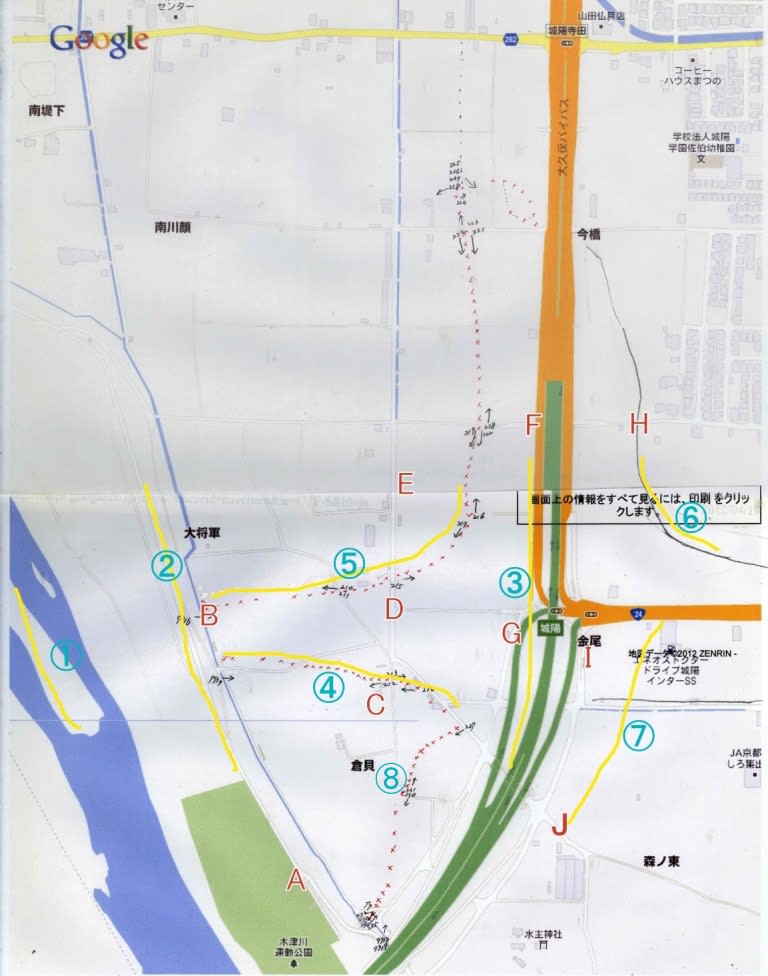

こちらの絵図のとおり若狭から京都に抜ける交通の要所だったのがわかります

そんな町、熊川宿を歩いてみましょう

こちらが宿の東というか北の外れです 。宿は北から「下ノ町」「仲ノ町」「上ノ町」と都に近いほうが上となっています

すぐ右手に「孝子與七の碑」といわれる碑が建っています

亨保六年(1721)にこの地に住んでいた与七とその妻は、自分たちは貧しいものを食べても、父母には、御馳走を食べさせて孝行のかぎりを尽くしました。時の小浜藩主は、与七の行いを聞き、米数俵を与えて、その志をほめたと「若州良民伝」に記載されています。この碑は、明治45年に村の有志が建てられたそうです

そのすぐ側には「西山稲荷神社」

伏見のお稲荷さんを勧請したといわれ、創建は江戸時代中期頃まではさかのぼれると言われています。商売繁盛の神様として厚い信仰を受け、特に「おひたき」という行事が春と秋に行われています

この日はウィークデーだったのでここには誰一人歩いていませんでした

茅葺屋根だった静かな閑村といった趣です

この辺りの特徴なのでしょうか、多くの民家に紅柄が塗られていました

「なまこ壁の蔵」

当時の繁栄を物語っているのか重厚な感じの蔵です

この宿場の北の辺りは茅葺屋根だった民家が数軒見られました

以前は煙抜きだった窓は閉ざされ、家紋でしょうか文様が描かれていました

この熊川宿は前川といって清流が右に左に流れ灌漑にもされていたようです

長閑な秋の日差しが暖かく感じられます

この民家には防火壁となる「袖壁卯建」が上がっています。あの「卯建が揚らない奴だとか云う」「卯建」です

こちらの民家にも黒漆喰の「袖壁卯建」が上がっています

すし屋「清八」と看板が上がっています。あつあつの焼き鯖が有名なようです

鯖街道といえば、やはりなんと言っても「鯖すし」ですね

蔵と民家が三軒並んでいます。どれも切り妻造りになっています

この熊川宿は切り妻造りが多く見られ、妻入りと平入りとどちらも見られます

こちらは妻入りですね

軒下で渋柿が吊るし柿にされています

塩を商いされていたようですね。右は酒屋さんだったのでしょう。塩、アルコールが専売だった時代があったのですね

直線的な紅柄格子が美しいですね

切り妻の民家がずらり、厨子二階あり、総二階あり、平入りあり、妻入りありとバラエティー豊かですね

紅色が赤すぎるくらいな復元された紅柄格子の民家です

おや、屋根に何か載っています。載っているんじゃなくこの辺りでは「越屋根」と呼ばれている、いわゆる「煙出し屋根」ですね。また「起(む)くり」と呼ばれるいぶし瓦、雪止め瓦が葺かれています

ここで街道は鈎型に折れています。「まがり」とこちらでは呼ばれている「枡形」ですね。城下町ではないのに不思議です。いや、ここは城下町でもあったようですよ。この後すぐに出てきます

何故か熊川宿は道幅が広いですね。普通街道といえば、東海道でも道幅二軒(3.6m)しかないのに6mほどありますね

幼稚園の後を利用された「熊川山車蔵」で、すぐに出てくる「白石神社の5月3日に行われるお祭りの山車が納められていました

古い建物が出てきました「倉見屋・萩野家」

熊川宿で最も古い民家で、主屋、土蔵など問屋の形式を残している最も古い町屋です。玄関の両脇に2ヶ所駒つなぎ環が見えています

典型的な平入造りで、塗込の壁や袖壁卯建、土戸の入った戸袋などに見られる重厚さから当時の繁栄がうかがえる、国の重文に指定されています

「松木神社」が見えてきました

ここは、若狭の義民松木庄左衛門が祀られている神社です。この神社は、昭和8年に建てられたもので、境内には昭和10年に庄左衛門の遺徳を顕彰するために建てられた義民館があります。石柱の「松木神社」の文字は、頭山満の書です。また、不思議な因縁がありますが、ここ松木神社境内は、元小浜藩の米蔵のあったところです。蔵12棟を建て年貢米3万俵を収納していたということです。

「義民松木庄左衛門」像

松木庄左衛門は、若狭小浜藩京極高次が小浜上築城を行い財政が苦しくなったため大豆納の増徴を行ったため、農民は苦しくなり、藩側に元に戻す要求をしたが受け入れられず、酒井忠勝に藩主が交代するも税は下げられず不満は高まり、数十回にもわたって直訴を繰り返し、獄中でも訴え続け大豆年貢の引き下げを実現しましたが、日笠河原で磔に処せられ、28歳の命を終えました。以降、領民は大豆の初穂を神前に供えて彼の威徳に感謝したといいます

「逸見(へんみ)勘兵衛之翁碑」恐らく初代勘勘兵衛さんの碑でしょう 「藤井孫助翁之碑」こちらは不明・・明治の軍人か?

切り妻の民家が街道に連なります

保存復元されていて頭が下がります。ここでは「がったり」と呼ばれる「ばったん床机」や「袖卯建」「塗込壁」「越屋根(煙出し)」が見られます

お隣は洋服店さんのようですが、かなり古い建物のようです

黒い漆喰に、塗込造りや越屋根、起り、よく見ると厨子2階の屋根の両側は鴟尾(しび)のような波の形をした瓦が載っています。袖卯建、虫籠窓、がったりと盛り沢山です

漆喰が剥げ落ちて年代を感じさせます

袖壁卯建も2重になっています

このお店には懐かしいブリキ・琺瑯の看板が・・

電話番号は5番など歴史を感じさせる会員証など、またこの民家は旧逸見家の旧家のようです

北側は 「御蔵道」

かつて北川を往来した舟運の米がこの路地を通り、松木神社境内にあった蔵屋敷に至ったことからこの名がついたそうです

この向かい南に位置する「得法寺」

元亀元年(1570)4月、秀吉と家康をも従えた織田信長は越前の朝倉義景を攻めるため、京都から敦賀へ向かう際、熊川で一泊しました同行した家康は得法寺に一泊し、翌朝出発に際し、「土地は熊川、寺は徳法寺、余は徳川、因縁あるかな」と云ったとか

その時境内の松に腰を掛けたといういわれを持つ松の木が「家康腰掛けの松」と呼ばれています。しかし残念ながら松食い虫の被害に遭い、現在は根元だけしか残っていません

この他得法寺には、八房の梅(やつふさのうめ)や・・

城主・沼田光兼氏の供養塔などがあります。 熊本藩細川幽齋の妻となった麝香はこの沼田光兼城主の娘だったそうです

その西には「白石神社」

熊川地区の氏神であり旧指定村社で、毎年5月3日に祭礼が行われ、子どもたちが鉦を鳴らして祭り囃子が奉納され、子ども囃子を載せた山車が熊川区内を巡行します。山車の巡行は、観光客も含めどなたでも参加できるようです

神社の山上には「熊川城址」があったそうです

熊川城は永禄年間( 1558-70年)、この地の在地勢力沼田弥七郎統兼により築かれたと伝えられます

城址は山上にありますが、何やらそれらしい遺構にも思えます。先ほどの「まがり」があるのはこのお城があったためでしょうか

熊川地区の氏神であり、往古、伊勢より勧請したといわれ、また若狭の乎入谷(遠敷谷)より勧請したとも記されています。旧指定村社で、祭神は、彦火々出見尊、白髭明神、小浜藩主酒井忠勝公、山の神が合祀されているということです

白石神社の前には何やら旅籠を連想するような民家が建っております。こちらの屋根の両端にも波の形をした瓦が載っています

妻入りの民家ですが何をされていた民家なのでしょうか

この辺りかなり雪深い土地柄だと思うのですが、屋根の勾配が意外と緩やかなのにはちょっと驚き、でも屋根瓦には「起り(おくり)」は付いていますね

熊川葛、駄菓子の「若松屋」さん。虫籠窓がいい雰囲気です

看板には「各種煙草販賣」と裏には「和洋たばこ」シルクハットを被り燕尾服を着て巻きタバコをふかしている人が漫画チックに描かれて面白いですね

お隣は「壱福や」アツアツ焼きたての団子が大好評です。白い塗り壁が魅力的です

お向いは厨子2階の「衣料雑貨 嶋屋」さん

店の端に置かれた陶器製の酒樽や鯉の焼き物や大八車の車輪や、前川に置いてくるくると回る芋洗い器の後に、「ライオン歯?磨」の看板が・・、ちょっと面白いですね

一体何やさんですかね、やっぱり雑貨屋さんでしょうね

前を流れる「前川」は天正年間熊川宿が設けられたころに造られた用水路で、北川に放流されていましたが、寛文年間に行方久兵衛の建言で水路を下ノ町まで延長して、更に三宅地区の灌漑用水いとして利用され、4百年間区民にとって恩恵と愛着の深い用水路となっているようです

恵みの水路により発展した熊川宿の風情ある豊かな自然に囲まれた風情です

紅柄格子の美しい民家ですがこの前川や熊川宿によってもたらされた富に育まれてきたのでしょう

この長い建物は「菱屋」と言って

前川に面する大きな店構えや、菱印のついた暖簾のかかる通り庭、帳場、仏間、座敷に至る奥深い間取りなどに、大きな経済力を持った問屋の風格が感じられます

昭和45年頃まで、この前が国鉄バスの「若狭熊川」バス停で、今も昔も熊川の中心地であり、この辺りからの眺めが熊川宿の町並みを代表する風景となっているようです

塗込造と真壁造の代表的な宿場風景となっている様子です

虫籠窓など改装されて立派になっている お食事処「まる志ん」さん

こだわりの鯖すしとできたての葛料理が味わえるお店です。越屋根も再現されています

土色の漆喰壁に真っ白な漆喰で真壁塗りの虫籠窓が美しいですね

そのお隣は伝統工芸品若狭塗り箸 「松井商店」さん

土戸の入った戸袋や、袖卯建、塗込め虫籠窓紅柄格子が見られます

このポスターがなければ何のお店かわかりませんね。おや!左の柱に環っかが見えますね。これが「駒つなぎ」という馬の手綱を止めた金具ですね

その隣の蔵との間に路地があります

路地には「長屋道」と呼ばれる名前が付けられています

この路地の奥、4畝15歩の土地に町奉行手配下の足軽長屋があったことにこの名の由来があるようです

向かいのお庭に蔵が2つ見えますどっしりとした良い構えの蔵です

蔵の屋根の両端に鯱のような鴟尾のような瓦が載っています。よく見ると鯱に似ていますが波を鯱に似せて作られたもののようです

この側の路地を入ると、「熊川宿陣屋跡」に建つ「宿場館」があります

かつて陣屋の役割も果たした熊川奉行所がありました。町奉行所跡地は後に、熊川保育所と熊川小学校だった時代もあったそうです

熊川の逸見勘兵衛家出身で、伊藤忠商事二代目社長となった伊藤竹之助翁(旧姓逸見)が、昭和15年に熊川村役場として建てた建物です。熊川の歴史の厚みを感じさせてくれる建物で、熊川宿と鯖街道の歴史を見せてくれる資料館となっており、1階には熊川ゆかりの古文書の展示や鯖街道についての説明がされています。2階には江戸時代からの特産品葛粉精製の道具や古い店の看板や古地図が展示されています

昔懐かしい「手押しの水汲みポンプ」と水瓶が置かれていました

街道を更に西に行くと蔵を持った復元された民家が出てきました。蔵には波型の瓦が揚っています

潜り戸が付いた 大きな引き戸の玄関や、袖卯建付きの黒漆喰塗りの虫籠窓を備えた立派な民家です

向かいの北側には「造り酒屋・旧逸見家の酒店」です

古くからの地酒「熊川宿」や「わかさ」「若狭街道」などのお酒が並んでいます

町屋造りを復元された「旧逸見(へんみ)勘兵衛家住宅」です

左端は「旧逸見勘兵衛主家」となっています

熊川村の初代村長逸見勘兵衛、その子息で伊藤忠商事二代目社長となった伊藤竹之助翁の生家で、熊川を代表する町家のひとつ。主屋、土蔵、庭が平成7年1月に町指定文化財となり、その後3カ年をかけて大規模な修理が行われ、町家造りを生かした機能的な現代の住まいとして一般公開されています

厨子二階造り、木の雨戸、木の引き戸といった風情は昔からの民家、農家の趣をそのまま残しているようです

河内川に架かる中条橋から振り返ってみた熊川宿の趣を伝える風情です

橋を渡ったところにこんにゃく屋「勘治郎」

手造りこんにゃくを作られ、揚げたてアツアツの珍しい「から揚げこんにゃく」をおいしくいただきました

若狭の山々は紅葉し、昔の人も歩いたであろう一筋の街道が町並みを形造っておりました

おりしも収穫の秋、おいしそうな柿が吊るされて冬の到来を待ち構えていました

棟柱が妻に突き抜けて、梁も白壁から見えていました

この妻の屋根部分の棟木はなんと言うのでしょう、昔からの建て方では?

北の入り口にあった茅葺屋根と同じ屋根がこちらにも見かけました。こちらは棟の部分までその形をして覆われていました

こちらの民家の壁に「仏壇仏具 修理洗い受け承ります」と看板が揚っていて、え!そんな商売があったのかと不思議でした

妻入りの民家二軒と茅葺屋根を覆った屋根の民家が見え、何やら妻の入り口に農具も見えます

出入り口は塞がれていますのでもう住んでおられないみたいですね

皆さんこの農具何と言うかわかりますか?「とうみ」と呼んでいたと思います。脱穀したモミをお米と籾殻に分ける道具だったと記憶しているんですが・・

向かいには「子守岩」

上ノ町のこの大きな岩ではよく子どもたちが遊びますが、けがをしたことがないそうです。だから「子守り岩(こもりいわ)」とも呼ばれることがあります。また、権現さんと関係があるという話もあります。この岩は街道脇にあって、長い間人々の往来を見守ってきたようです

蔦が絡まり放置された民家ですが、古い歴史があったのでしょう

甕や瓶、水瓶、酒徳利等が並べられていいます。古い物もあるようですね

よっぽどお酒が好きなのか、酒徳利がほとんどです

街道はつま先上がりになり緩く曲がっています。熊川宿をもうすぐ抜けるようです

宿場の外れに立つ宿場の火防水防の神「権現神社」

上ノ町の山側にあり、通称権現さんと呼ばれる水雨火防の神様を祀る神社です。昔、上ノ町では、道の表面に白い石が出ると村に火災や水害が起きたことがありました。そこで村人が相談をしてお社を建てて、この白い石をお祀りすることになったのが、この神社のいわれであるとされています

右手に「河内屋 傳次郎」

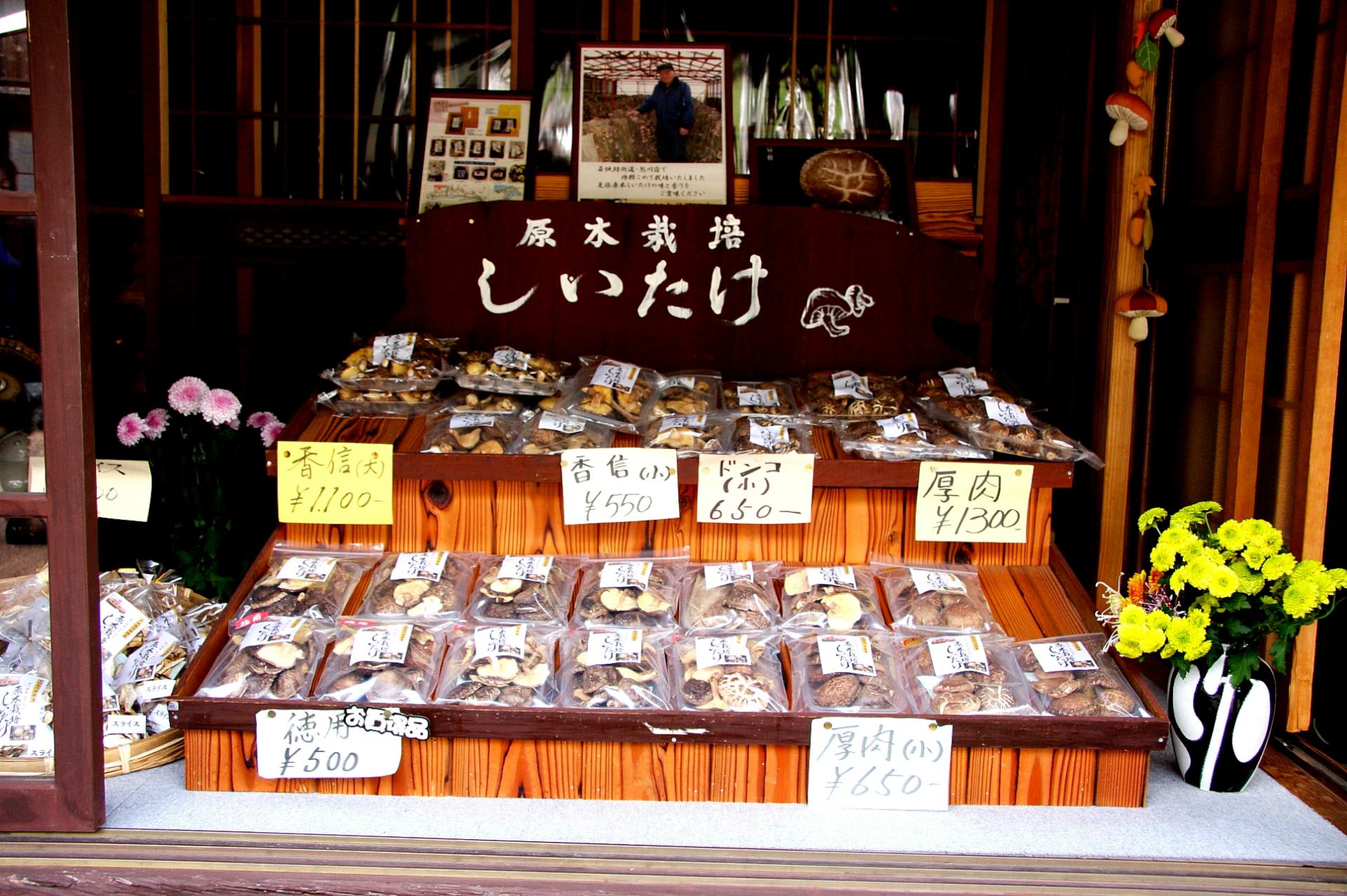

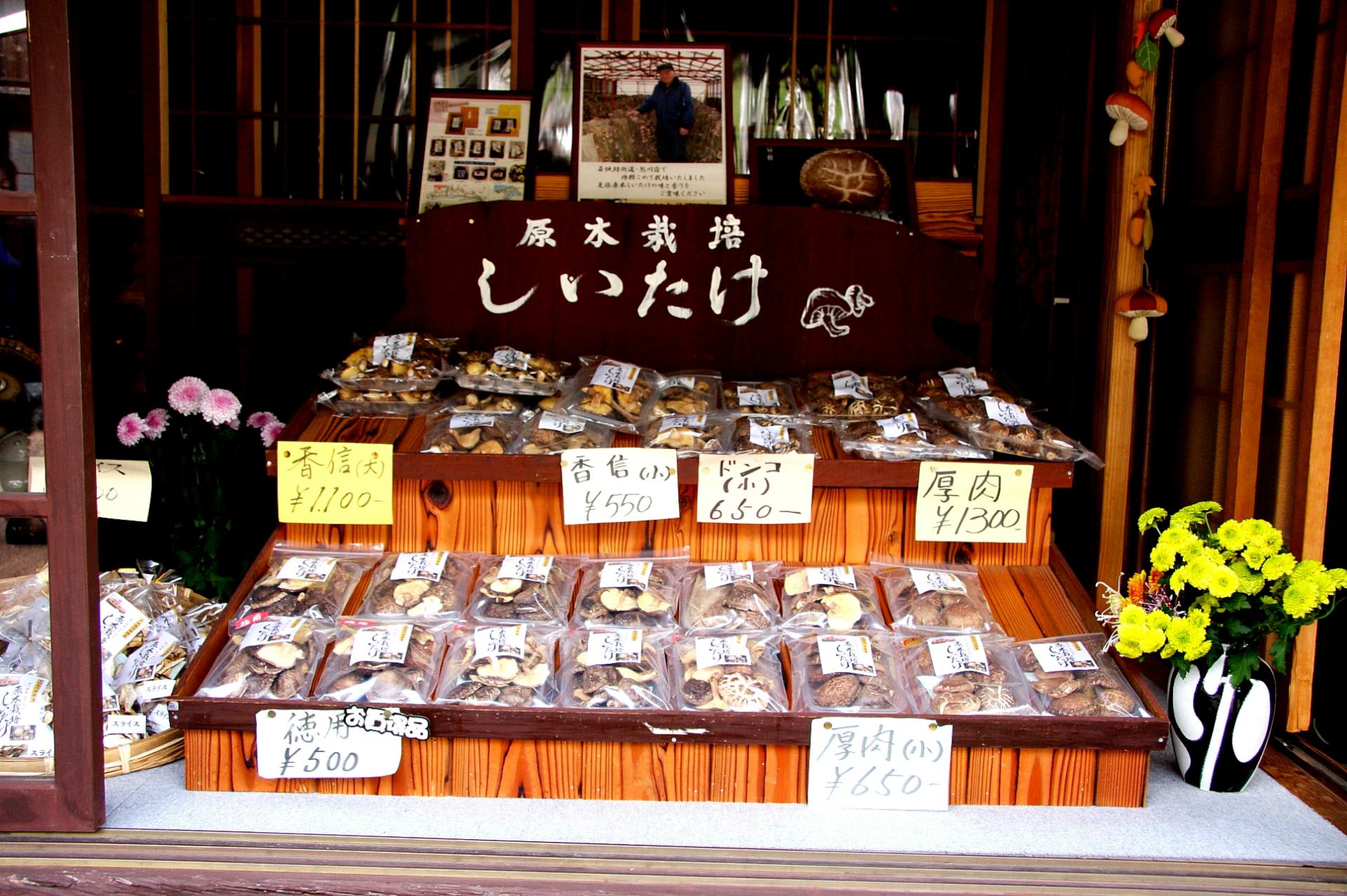

山の幸しいたけを商っておられます。原木栽培椎茸

熊川宿への出入りの番をした「熊川番所」

「入り鉄砲に出女」という言葉があるように、物資の統制と課税が行われていた徳川幕府の時代、熊川番所でも女子の通行手形改めや物資の運上徴収などが行われました

平成14年に建築史的考証を行いながら復元され、平成15年から一般公開されています。全国唯一、伝建地区内に元位置のまま現存する番所建物だそうです

振り返ってみる熊川宿です。何時までもこのままの姿で残っていて欲しいものです

街道の外れにやってきました

今そこには「道の駅若狭熊川宿」と「四季菜館」が建てられています

日本建築の第一人者で工学博士・一級建築士の吉田桂二氏監修。熊川宿の町並みをイメージして設計・建設され、平成11年オープン。鯖街道の中継点として、また京阪神方面から若狭への玄関口として多くの方に利用されています

休憩所や・・

「鯖街道ミュージアム」も設けられております

熊川宿はここまでですが、ちょっこと近くの「マキノメタセコイア並木道」を見てきました

道の両側に天を突くように伸びていました

何本の木が植わっているのかと思うくらい多くのメタセコイアが並木となっておりました

北欧風の建物を背景にカナディアン楓も色付いて、多くの方が見にこられていましたおしまい