シリーズとしてUPして行きたいと思っております

郷土の歴史、史跡、建造物、古き物などは多く存在します

それらを紹介するとともに、自分の知識として、

又、記録として残してゆきたいと思っております。

大きな地図で見る

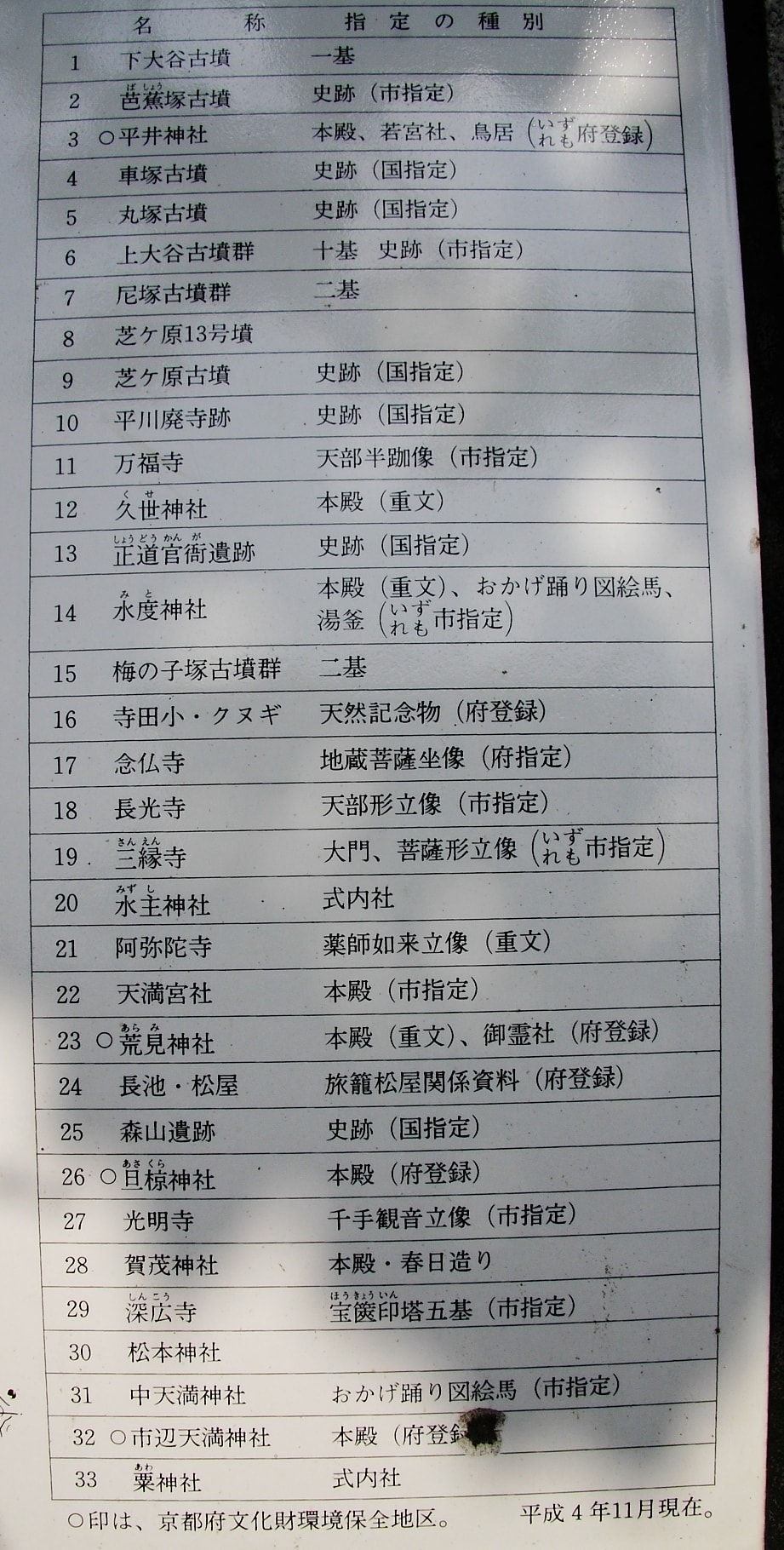

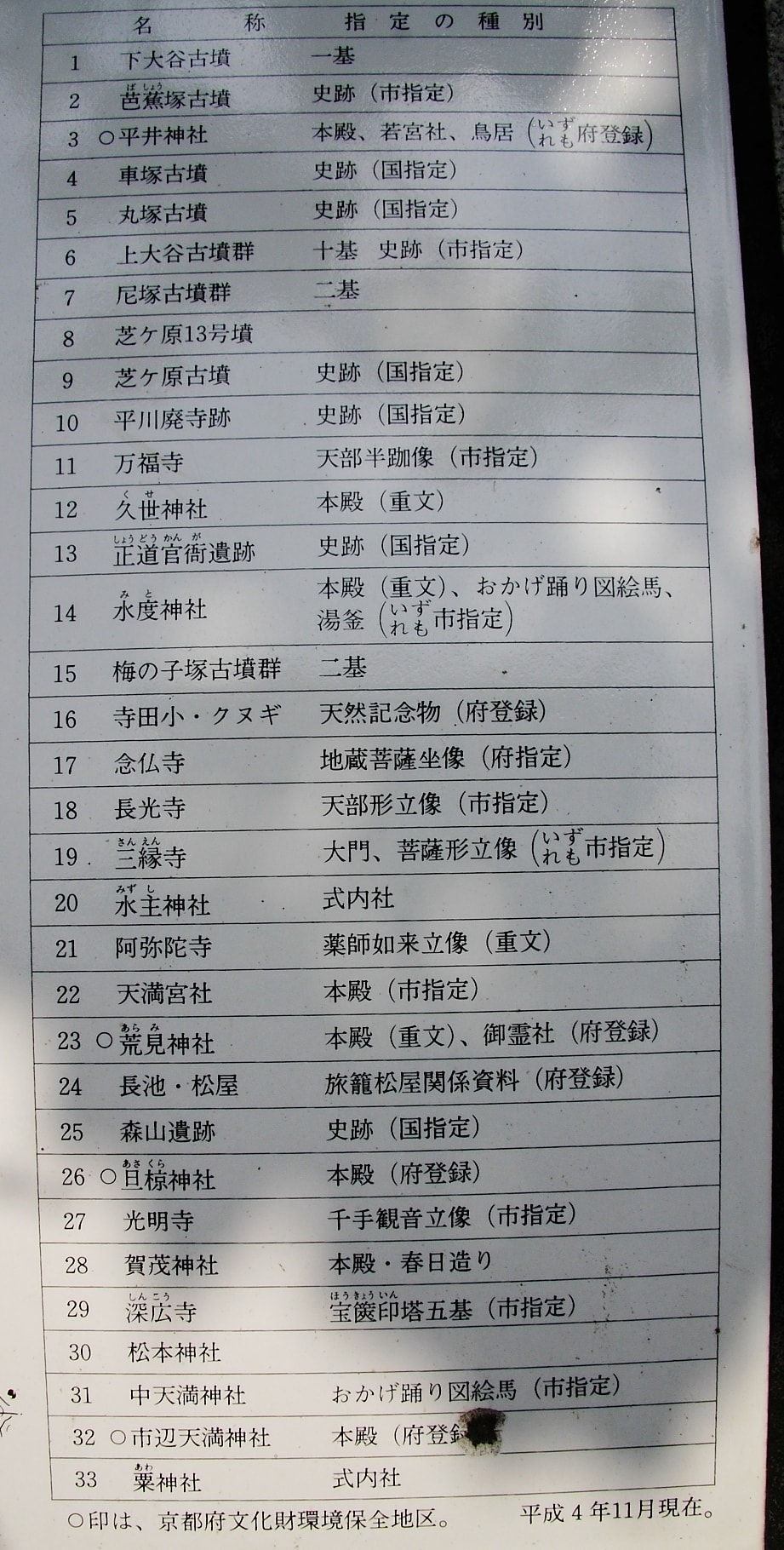

これが市より紹介されている城陽市の文化財案内図です

平成4年現在ですので変更があるかもしれません

これによると33ヶ所の文化財が存在します。まるで西国霊場の数と一緒です

では巡礼といきますか!?

これだけ回るのに時間は掛かりそうですが、スローライフの事とて急ぐ事はありません。

因みにこれは平成4年現在ですが、現在は55件(平成25年)となっています

まーゆっくりと楽しみましょう

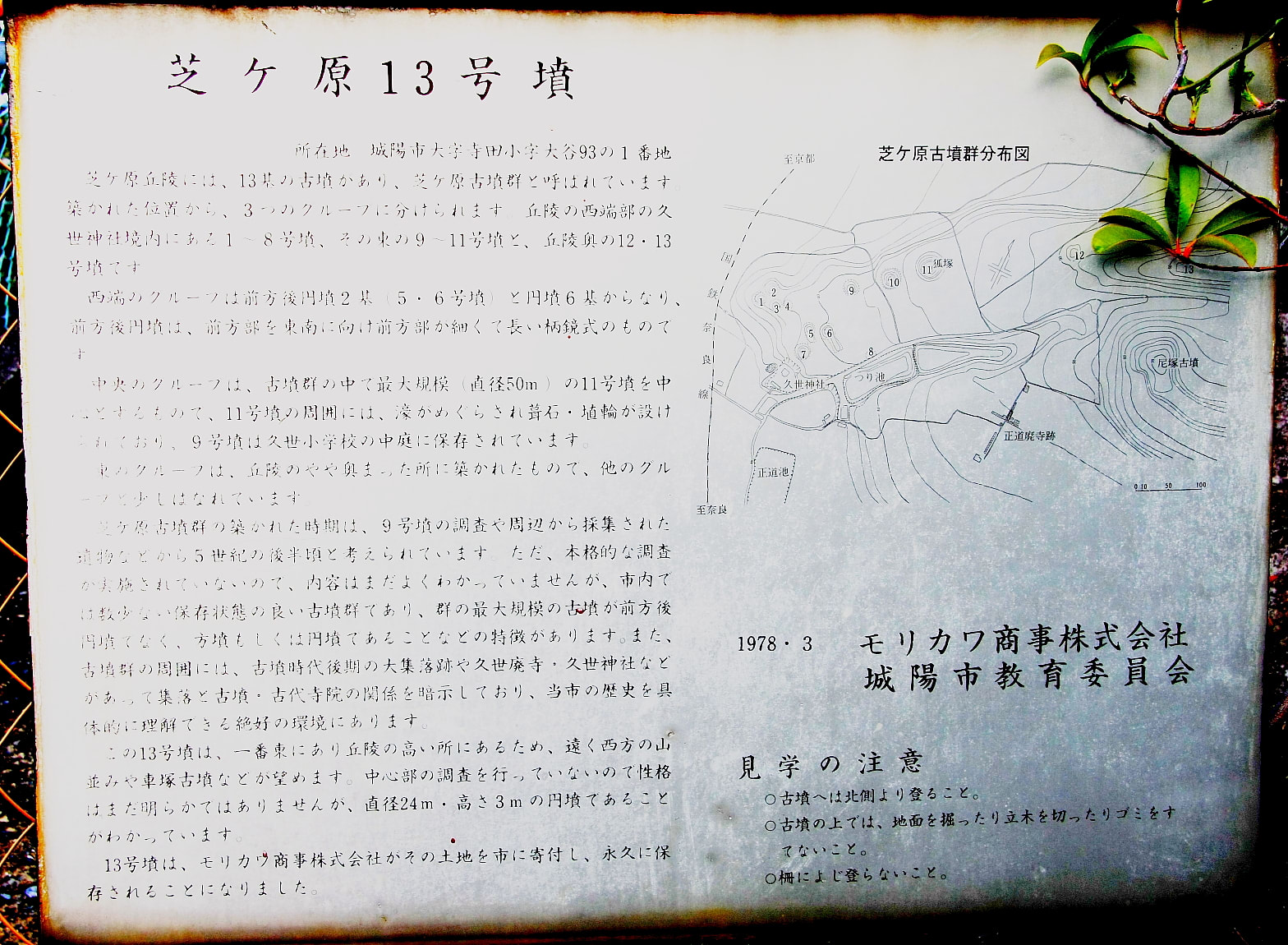

P7ページ(7)は東部丘陵一帯に点在する 「芝が原古墳」(国の史跡)

及び「芝ヶ原古墳出土品」(国指定文化財)

及び「芝ヶ原11号古墳出土品」(城陽市文化財)

及び「芝が原13号墳」(現在は特に特定されていないようです)

を

紹介しましょう。

上記『9』番及び『8』番等です

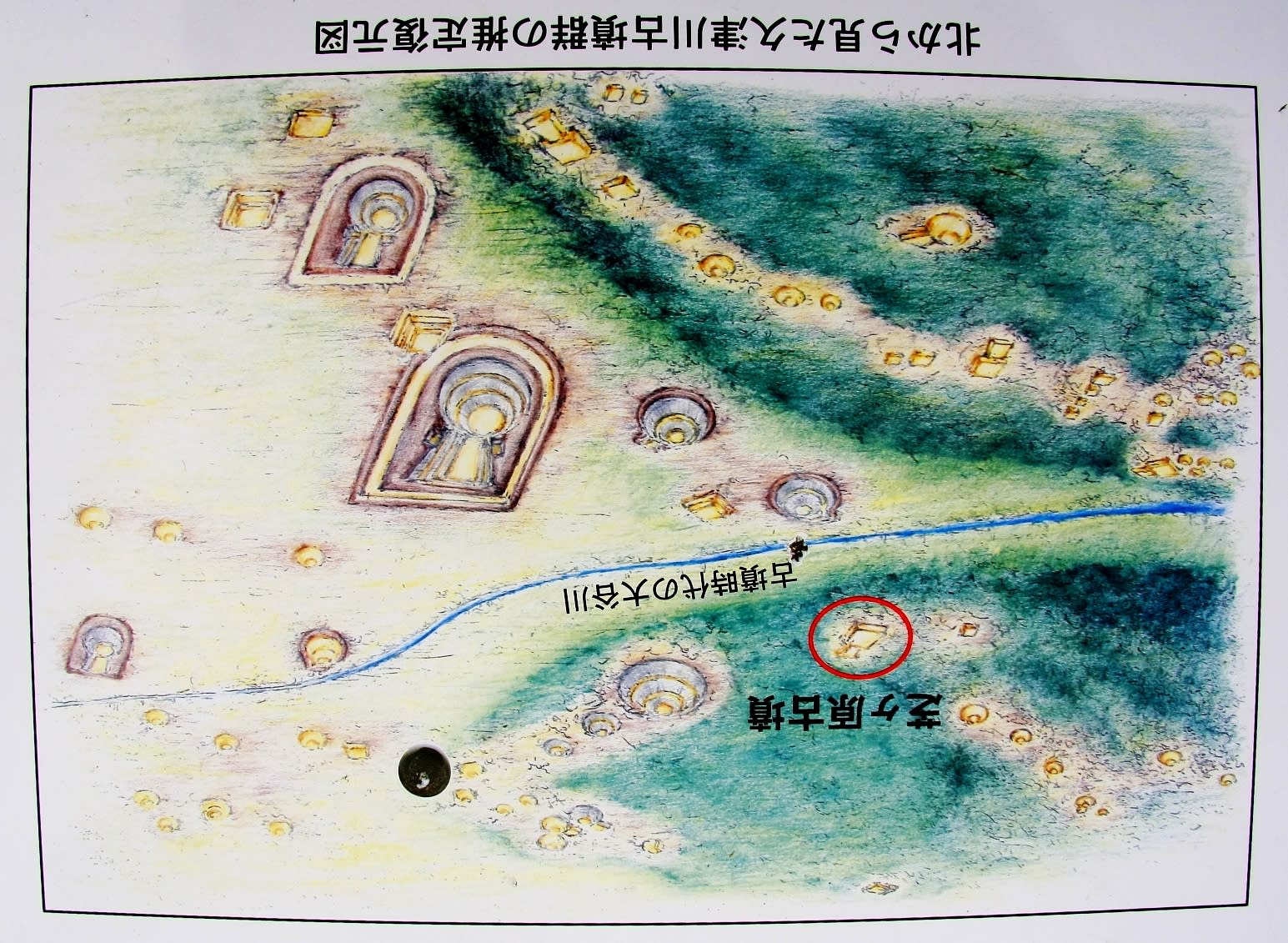

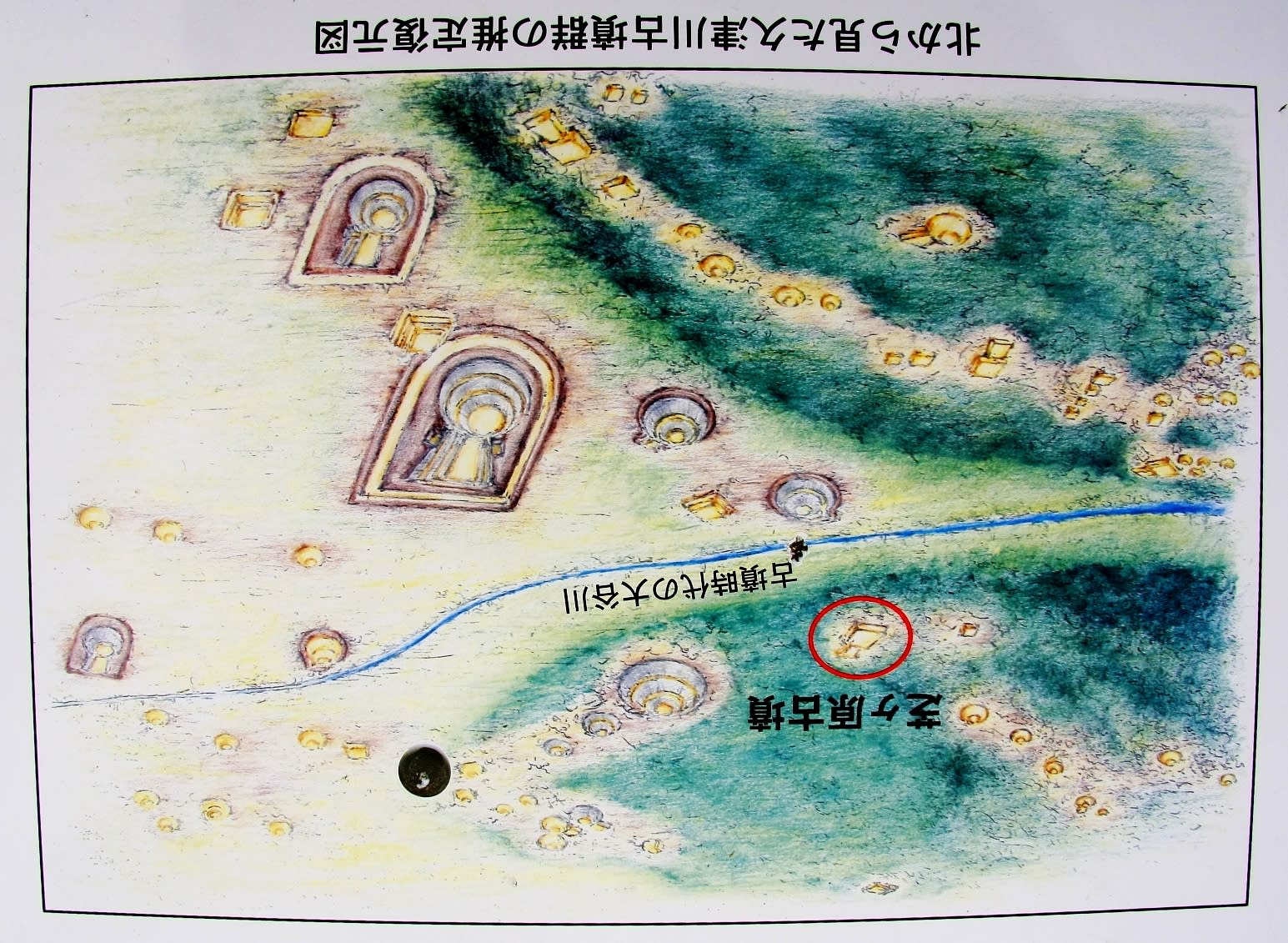

芝ヶ原古墳にある『案内板』です。敢えて逆さまにしていますが、上が北です

左より近鉄電車、旧24号線、旧奈良街道、JR奈良線(少しカーブしています)が走り、東部丘陵地帯一帯に古墳が散らばって居ります

その真ん中の赤い印が『芝ヶ原12号古墳』で公園として整備されております

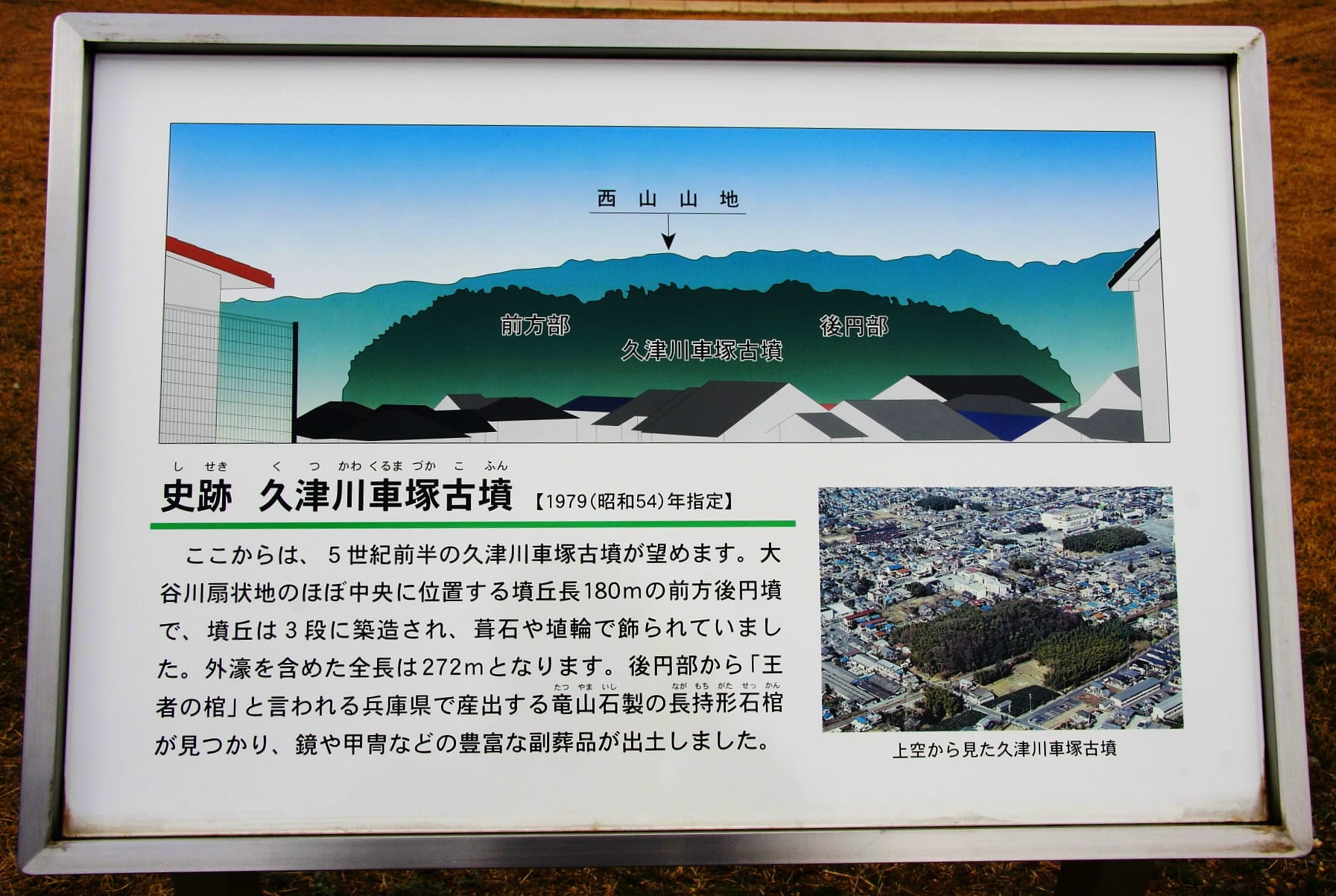

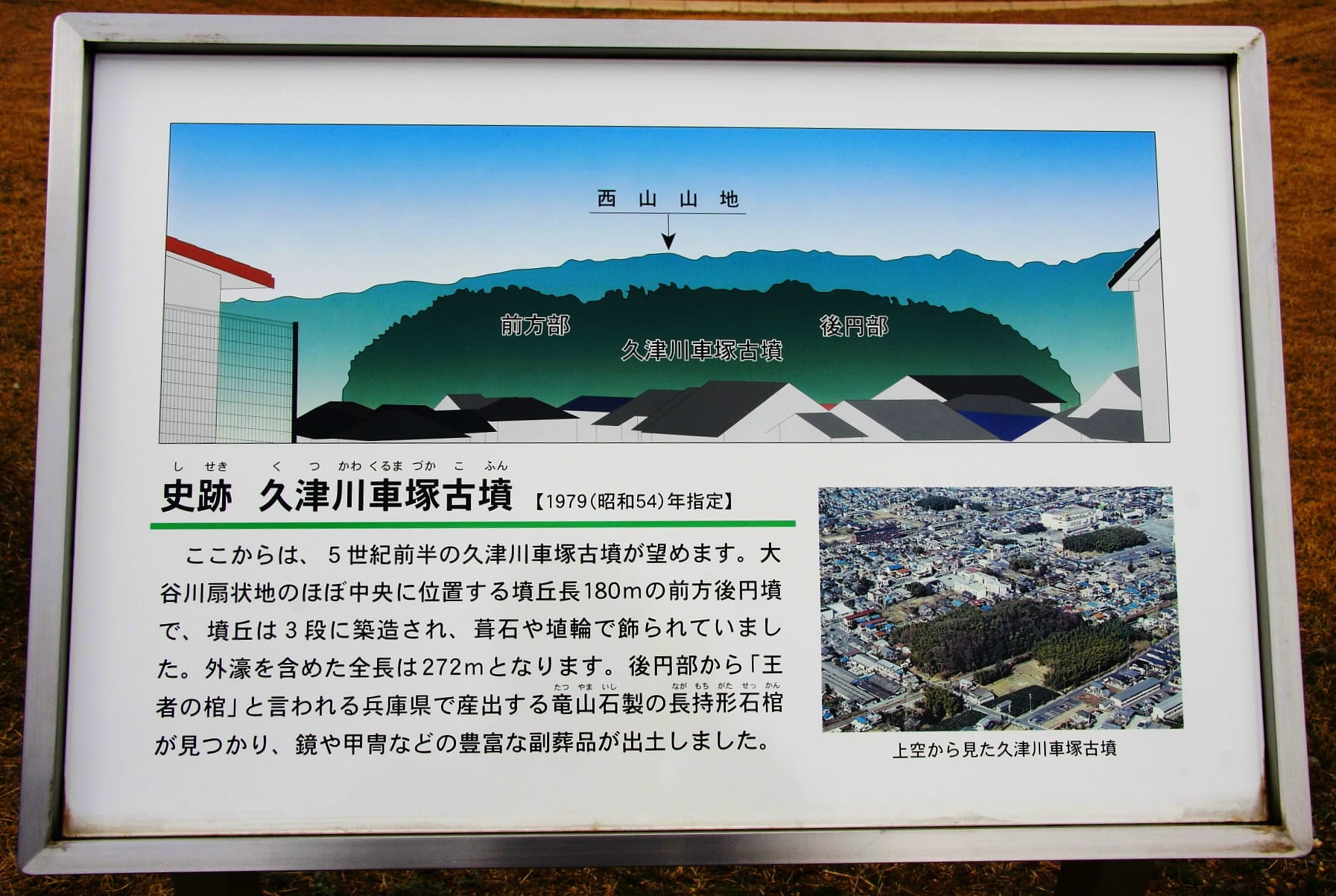

大谷川が東より流れてきて平野部に扇状地が広がっております。その扇状地に古墳が多く造られました

赤丸が12号古墳でその左に1号から11号古墳が、右に13号方墳が見えます

大谷川の北には前方後円墳が2基、円墳が1基見えます

大きいのが『久津川車塚古墳』で小さいのが『芭蕉塚古墳』です。円墳はその名の通り『丸塚古墳』です

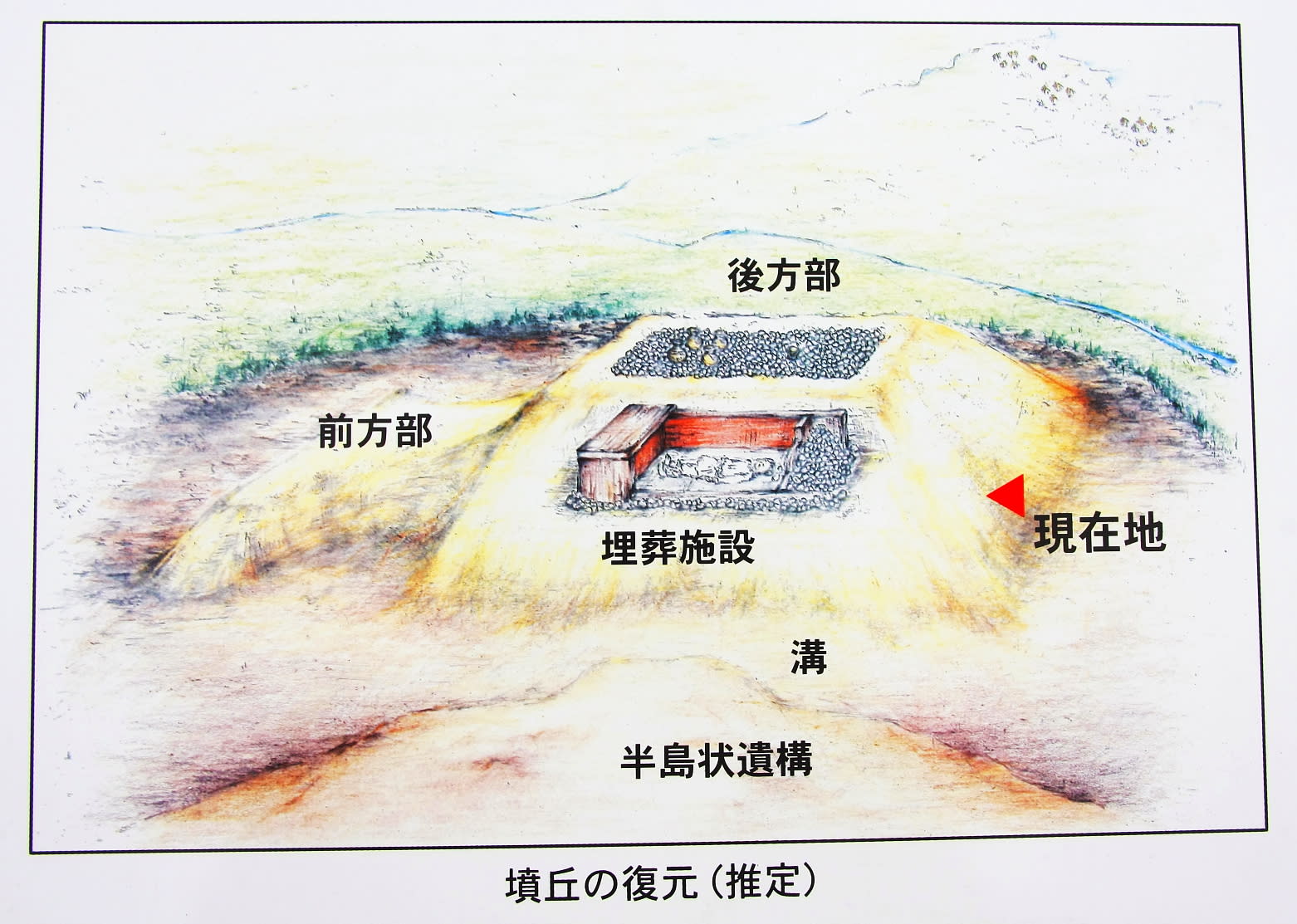

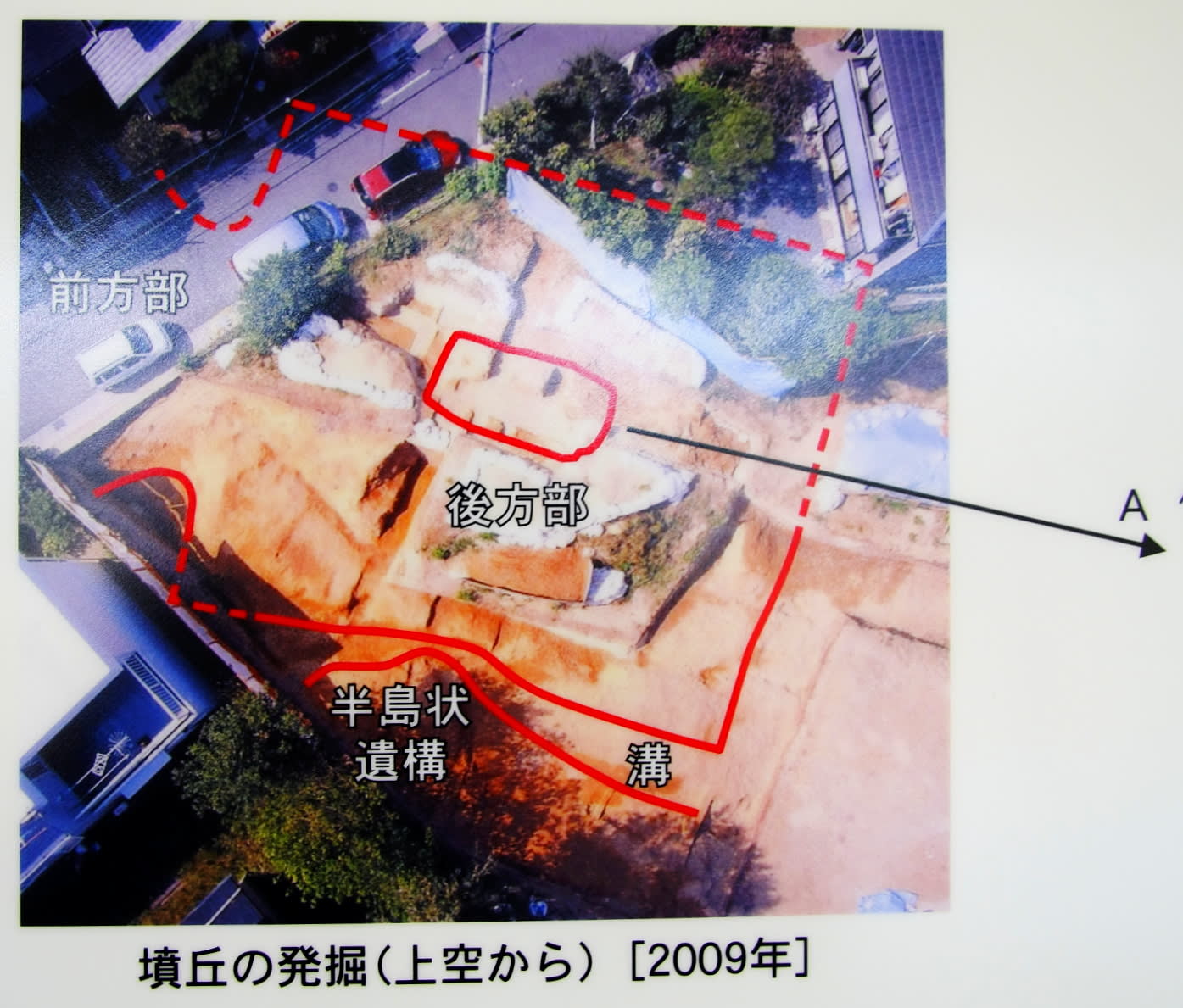

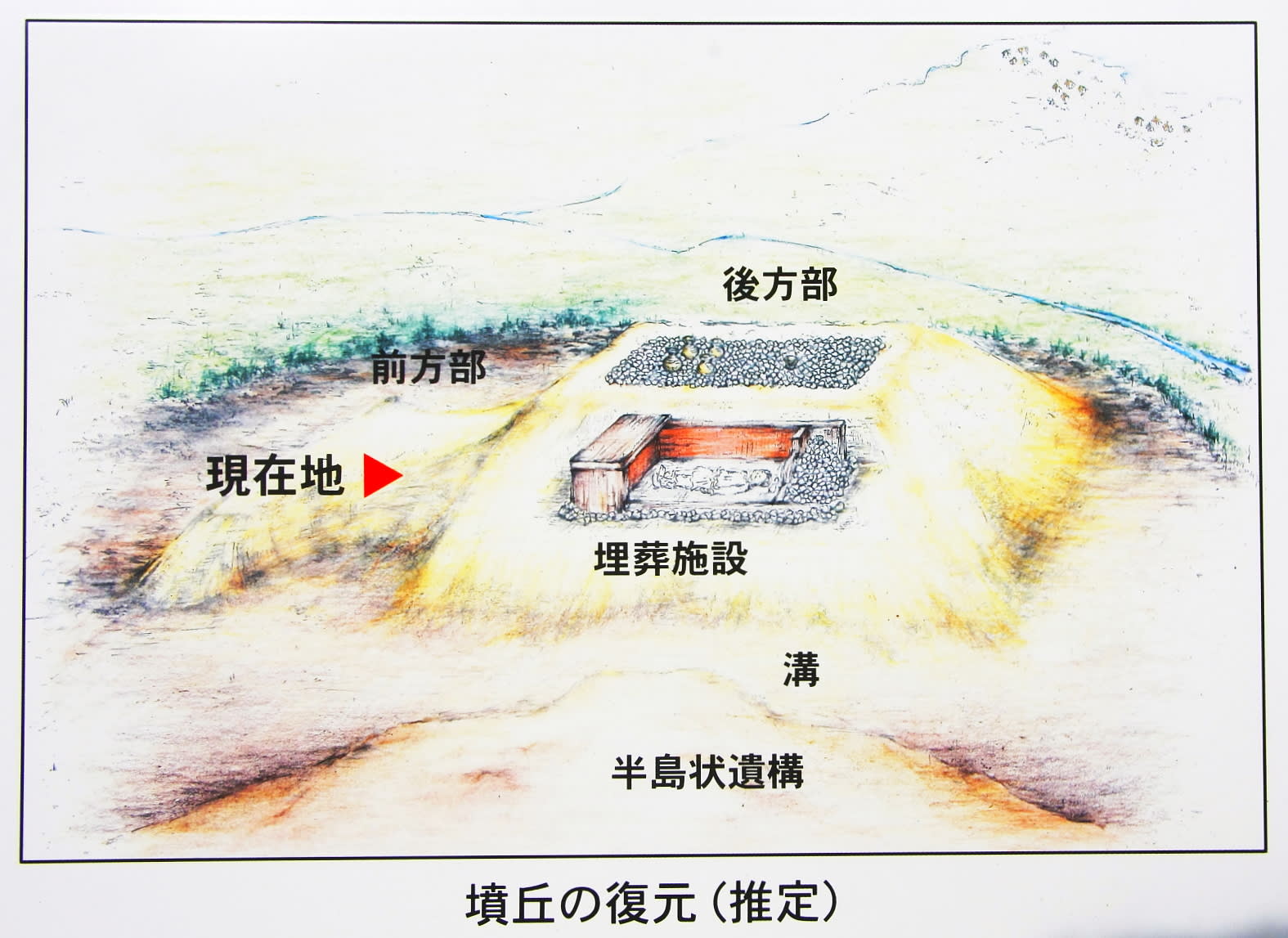

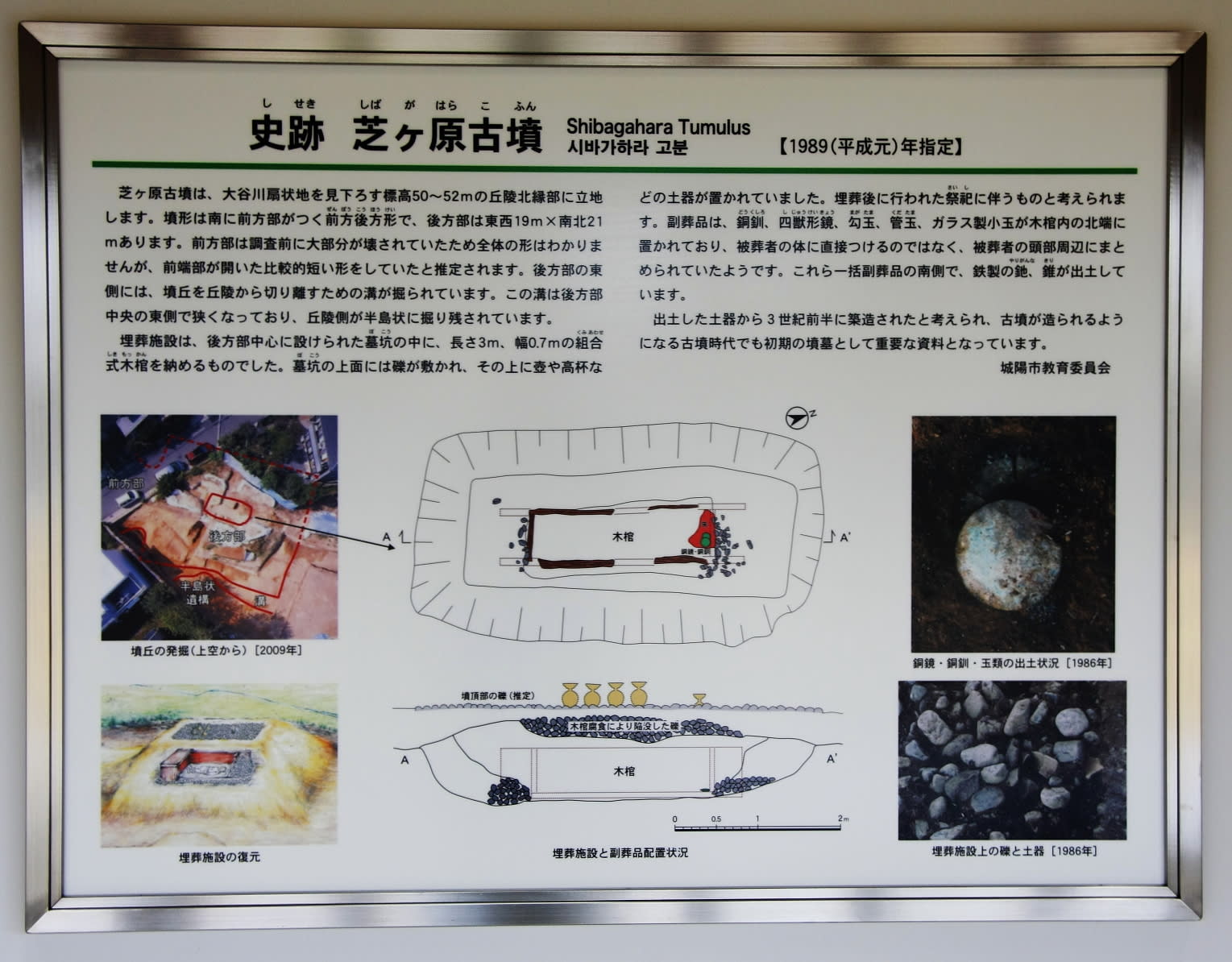

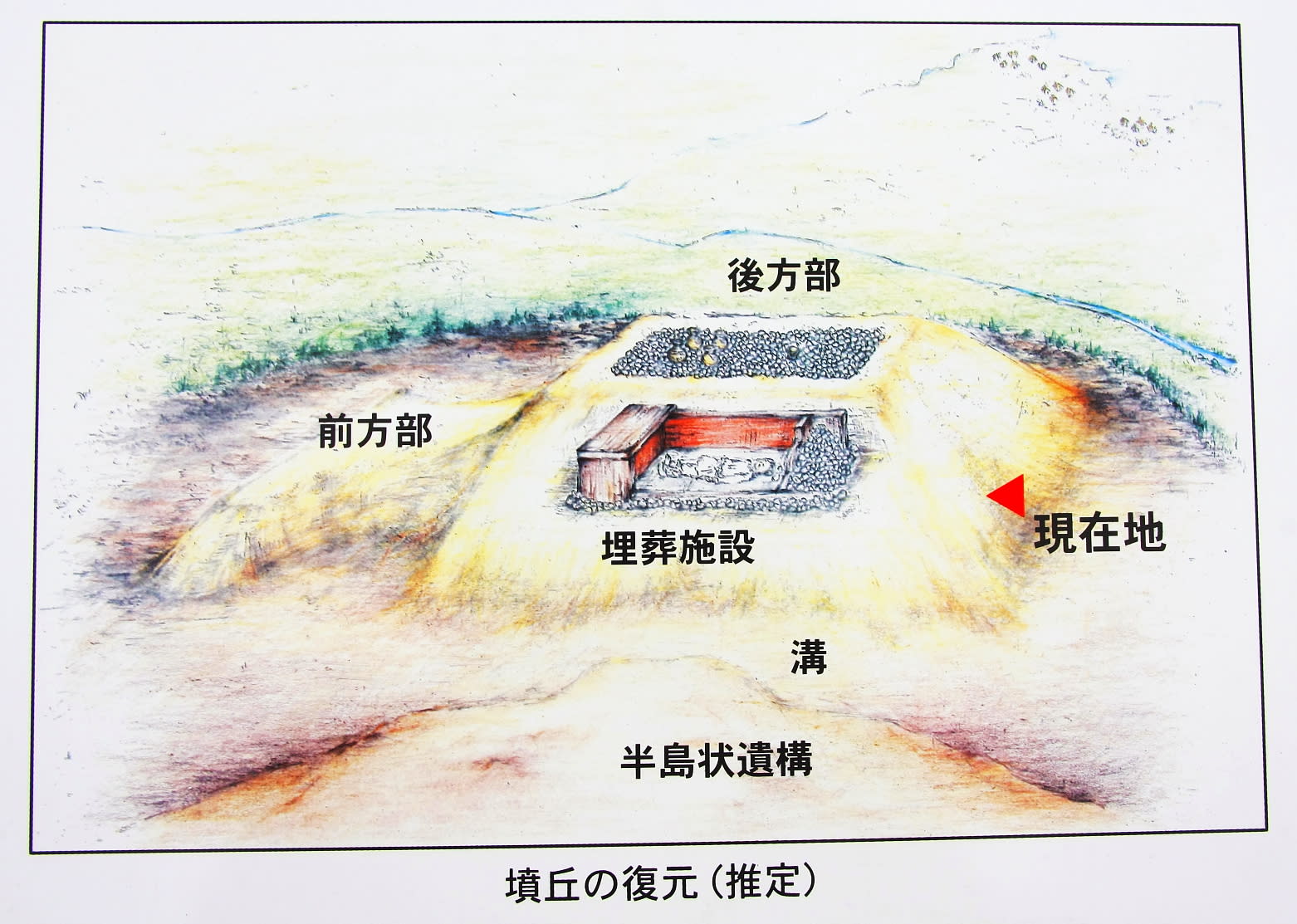

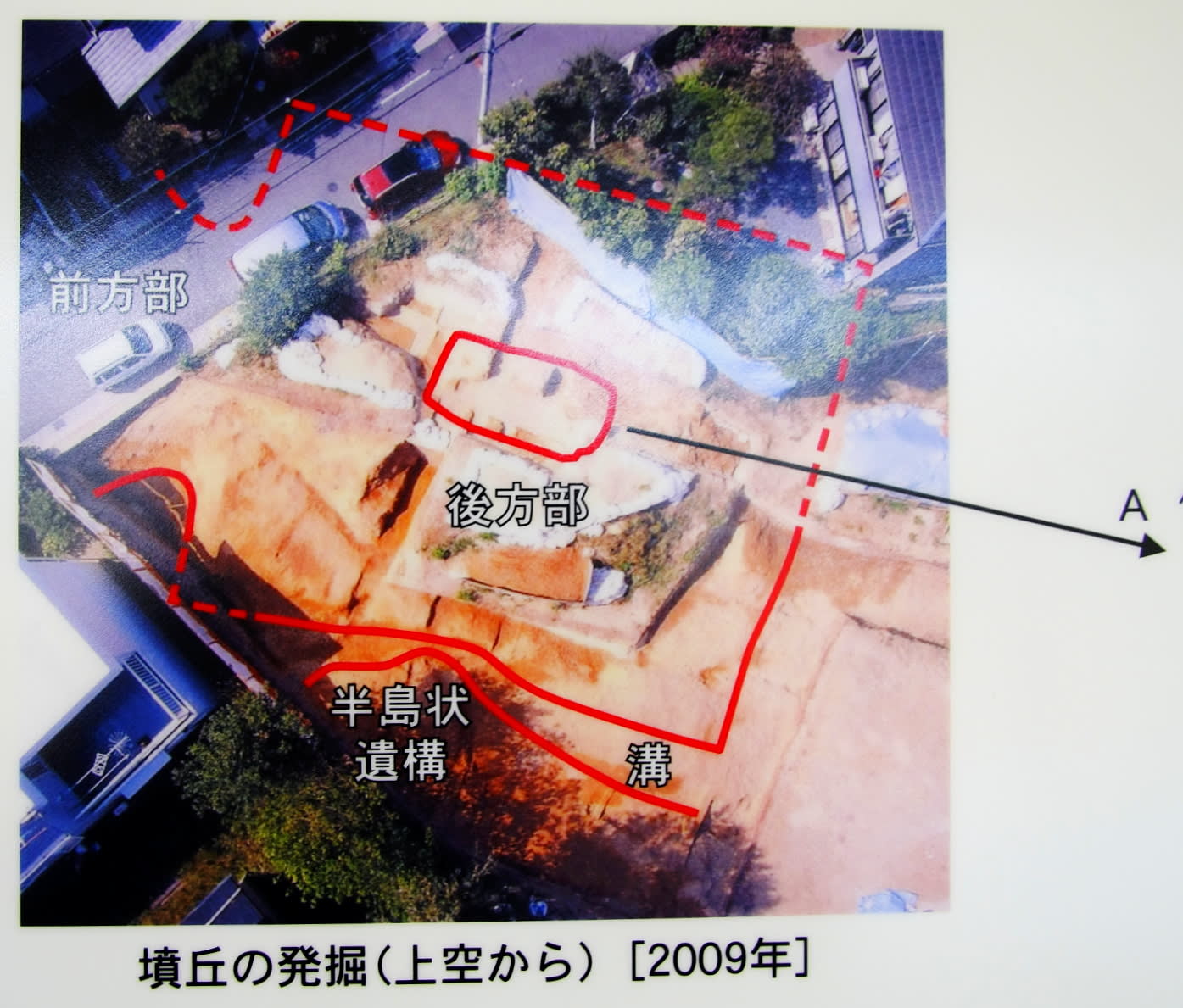

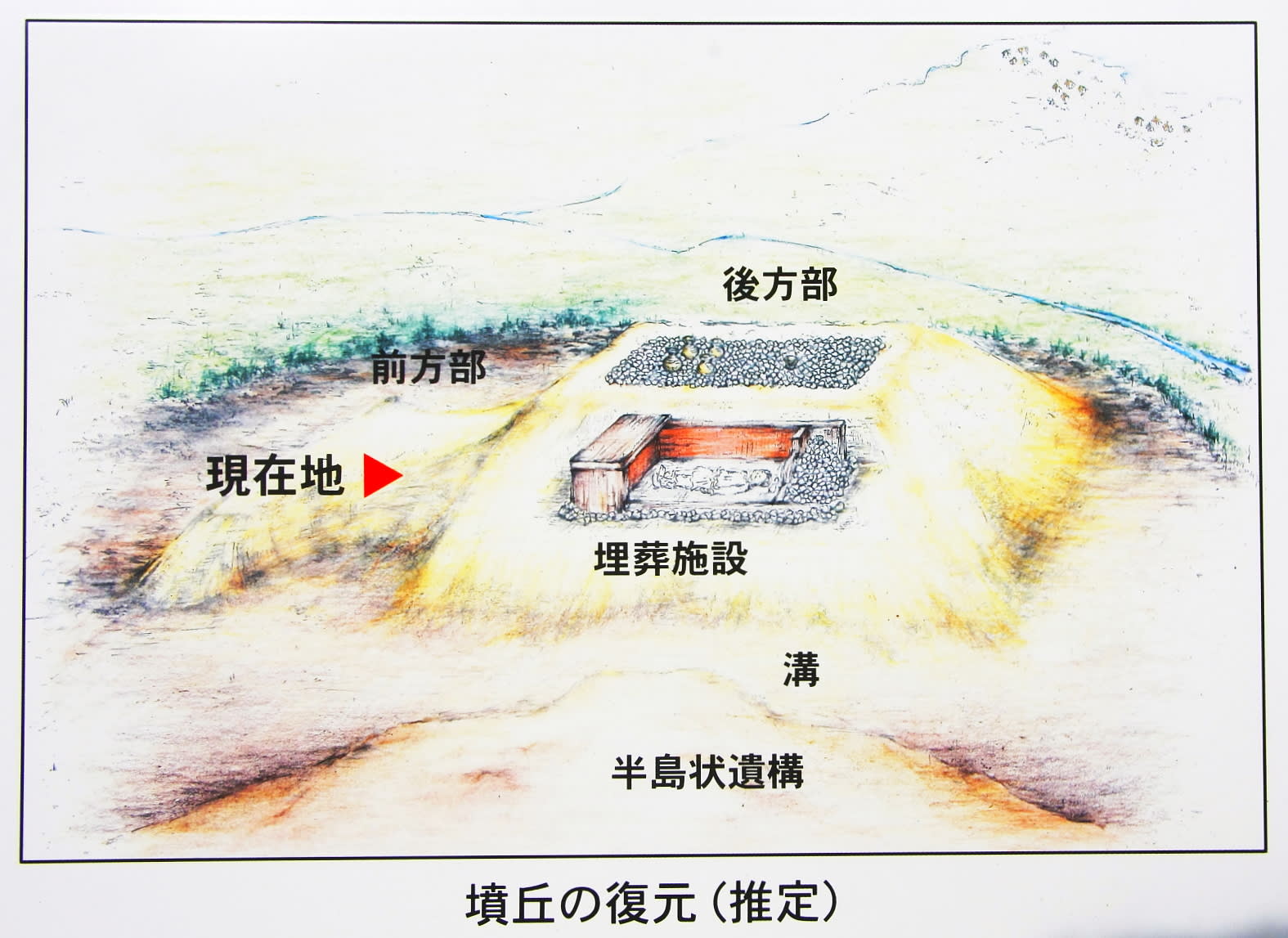

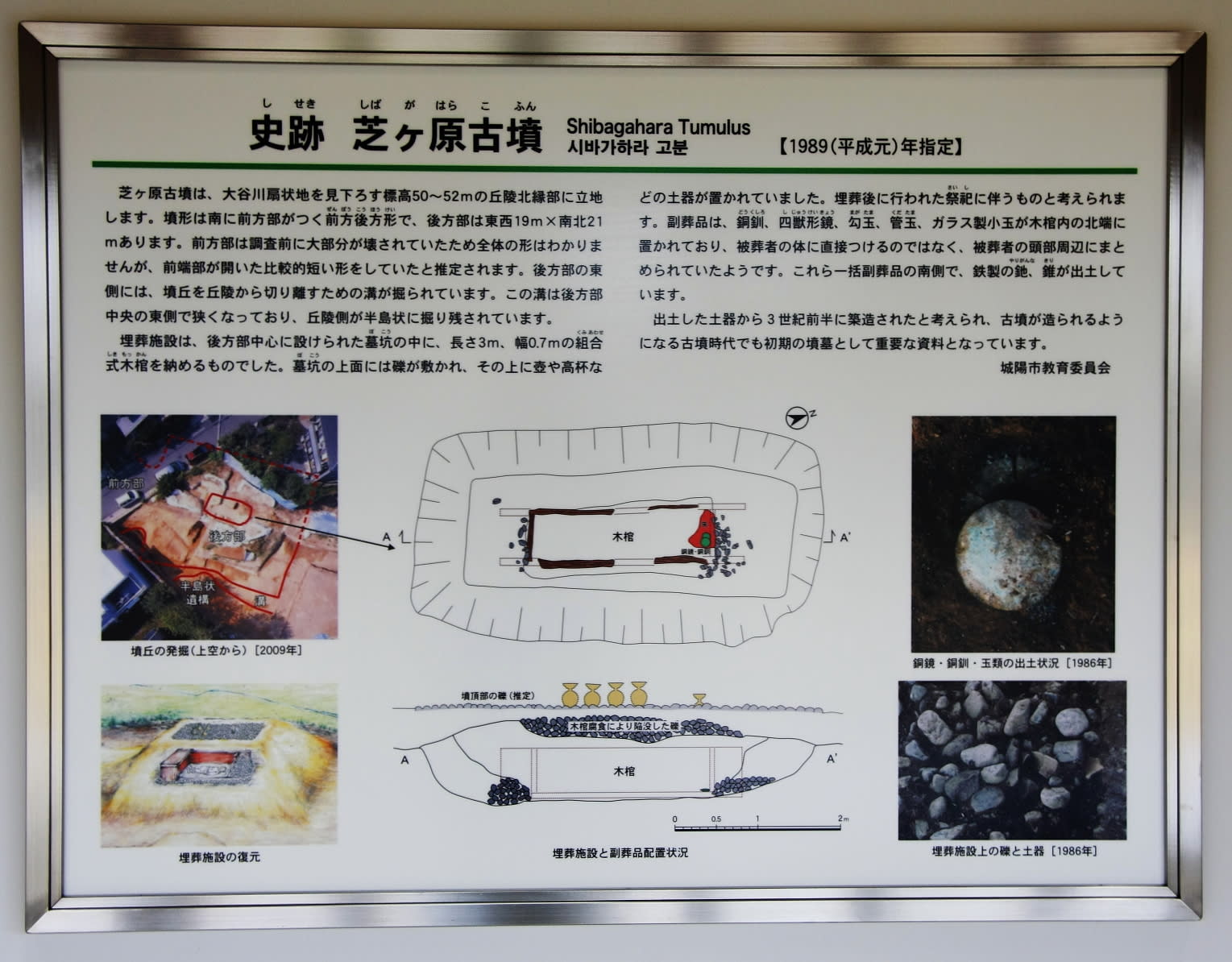

12号古墳は前方後方形(ぜんぽうこうほうけい)の古墳で、後方部は東西19m×南北21m、前方部は前端部が開いた比較的短い形をしていたと推定されます。後方部の中心には組合式木棺(くみあわせしきもっかん)が納められており、銅釧(どうくしろ)や銅鏡(どうきょう)、玉類などが出土しています。築造時期は、墳丘の形態や出土した土器から3世紀前半と考えられています。

右下は前に紹介した「正道官衙遺跡(しょうどうかんがいせき) 」です(城陽市歴史民族資料館展示模型より)

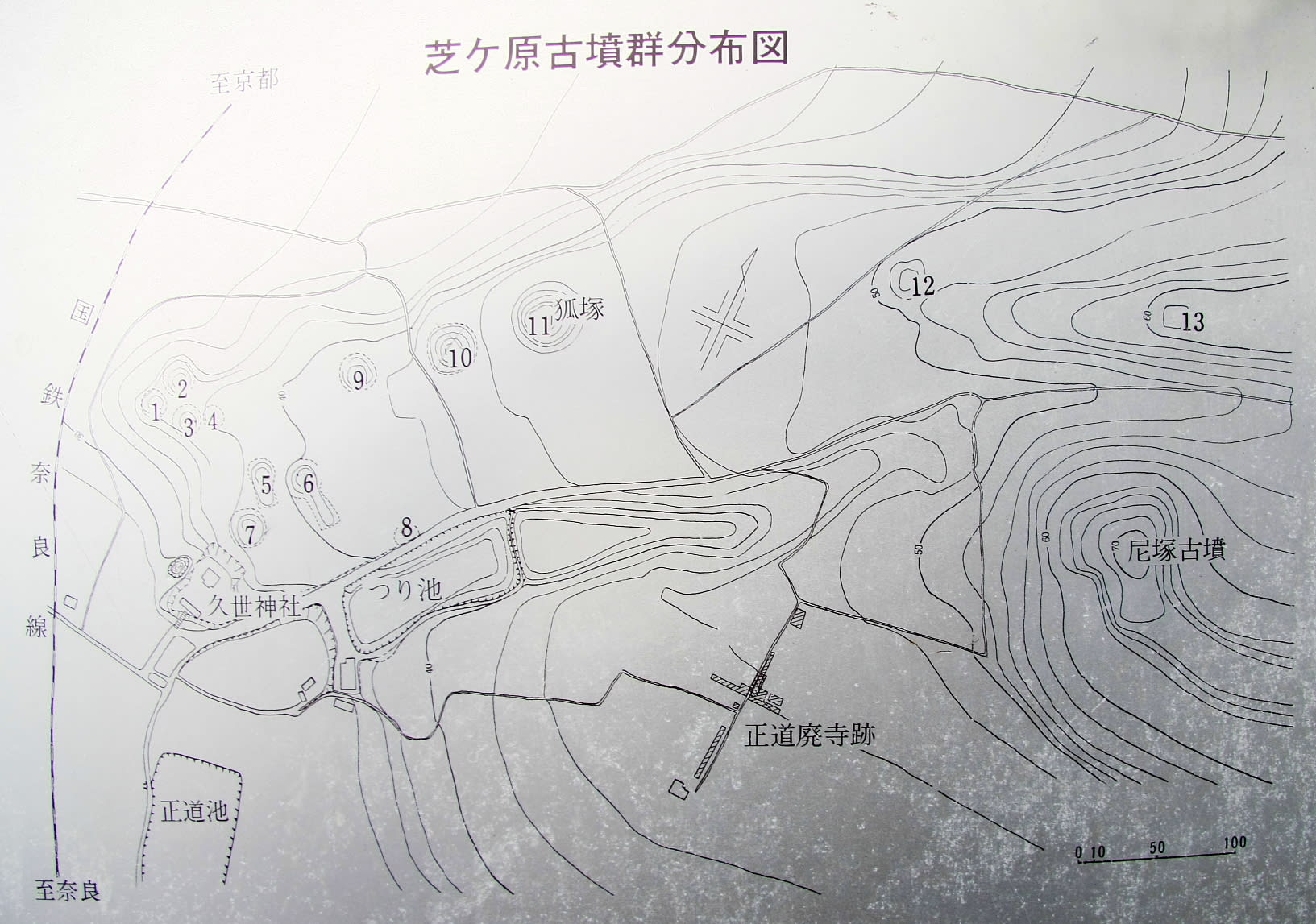

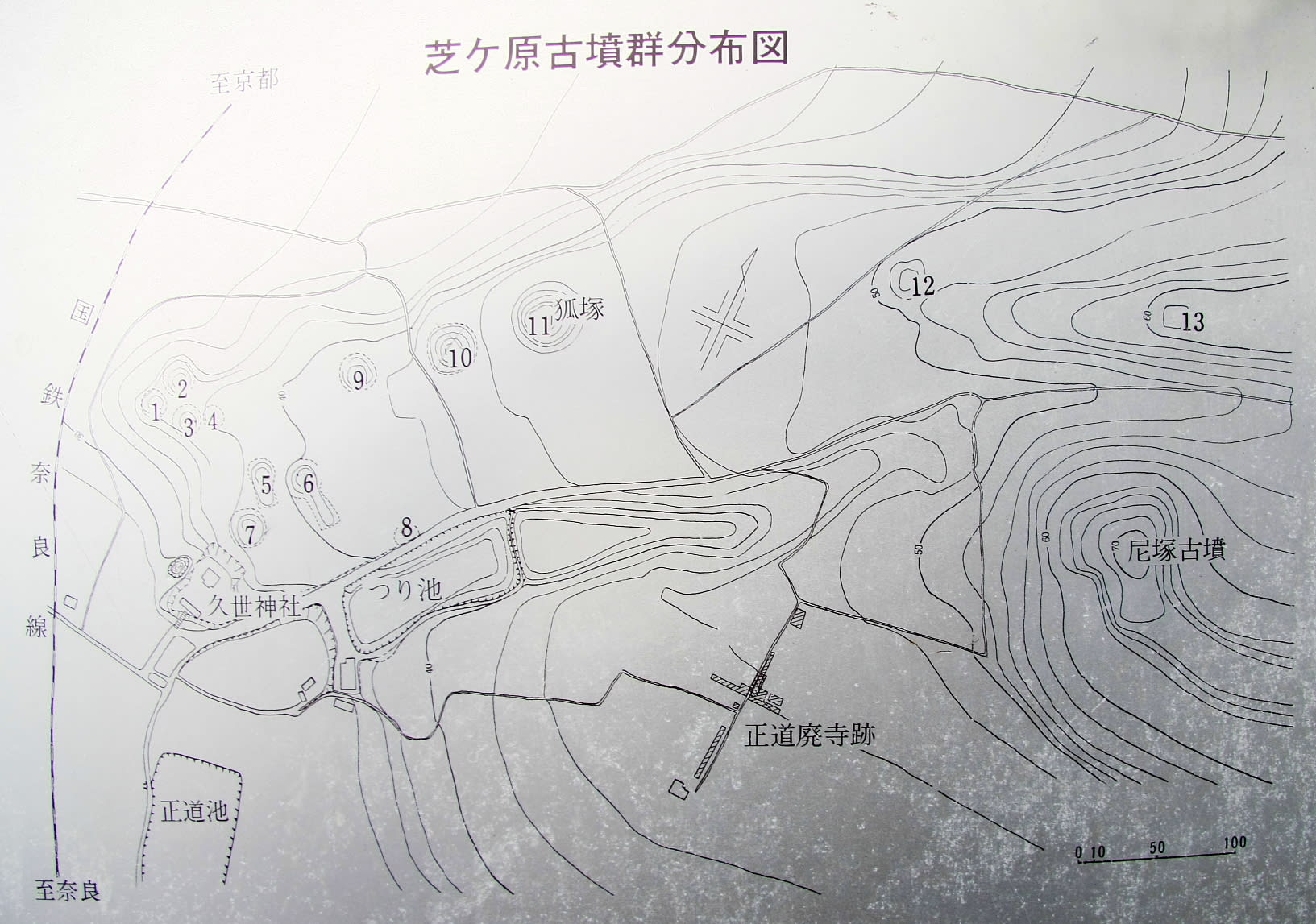

くどいようですが、古墳は1号から13号までありその総称を『芝ヶ原古墳群』として国の指定史跡となっております

左JR奈良線側より1~13号墳、正道廃寺跡(正道官衙遺跡)、尼塚古墳と並んでおります

現在の久世小学校となっている辺りに1~11号が集中しております

「コ」の字形の校舎に囲まれた「9号古墳」

校舎の南、体育館の裏に当たるところに5号、6号、7号古墳があります。写真は左、6号、右、5号と思われます

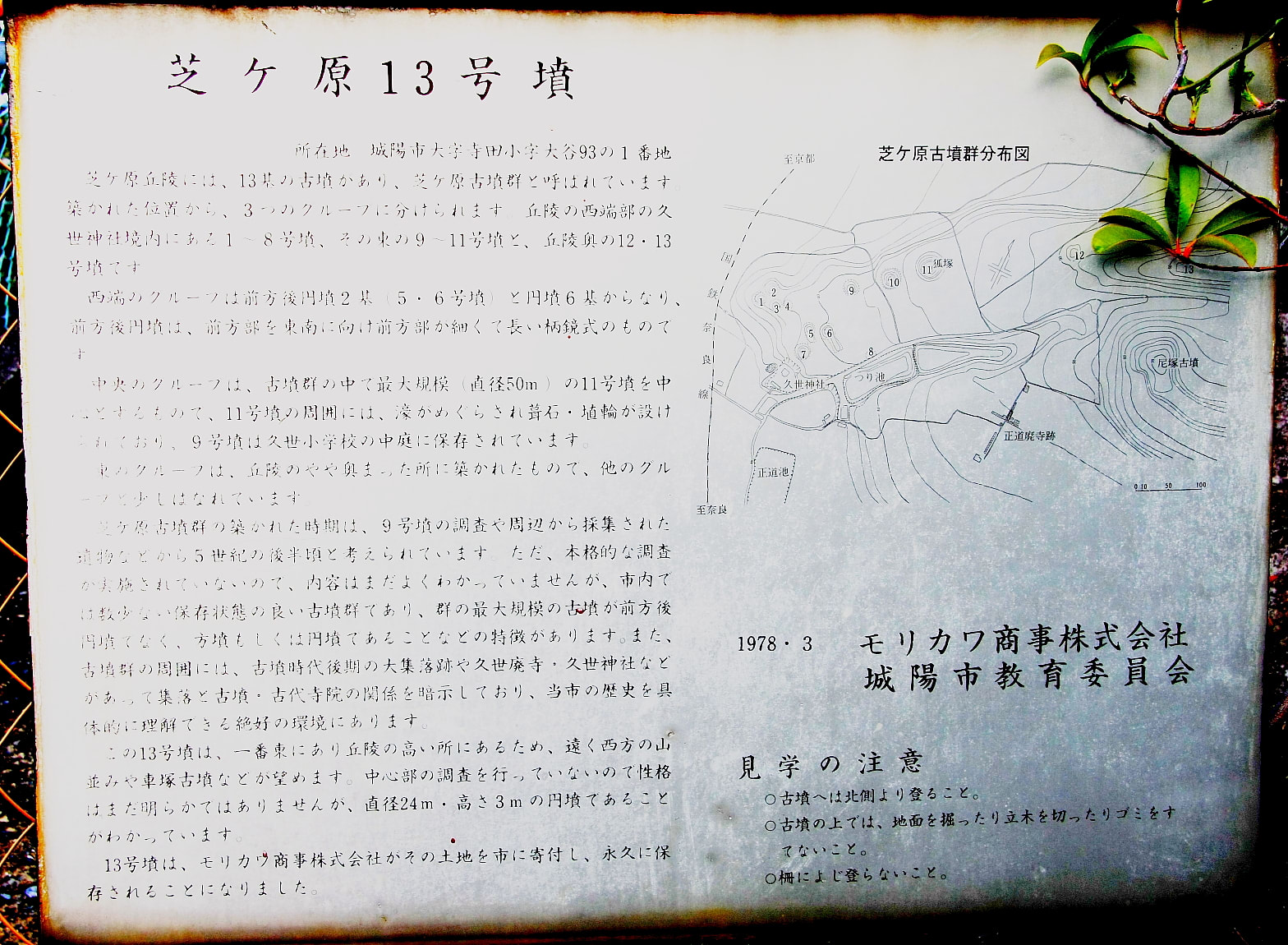

ここに1号から13号のグループ分けの説明がなされており、13号墳は円墳で一番高いところに離れてあります

本来は円墳で丸いのですがかなり削られているようです。(北面と西面)

南面道路より高いと云うことは相当削られているみたいですね

こちらは東面で、こちらも削られていますね

それでは整備されている12号古墳を見てゆきましょう。右が全体図になり、北が上です。薄き緑色が平地部で一番手前(整備工事中の張り紙)が最上部で南側になります。公園となっているので黄緑の線は遊歩道です

北側平地部の西端より南、高台部を見ています

平地中央部より南、高台部を見ています

遊歩道、中程の最東端より南西部を見ています

そして遊歩道上部、古墳最上部あたりより、、西より(右)、南を(左)、見ております

こちらが後方部となります

現在地となっている部分が右手の面です(北面)

盛り上がった部分は後方部となり埋葬施設があります

この古墳は『前方後方墳』でした

左(南)が前方部で、現在は西側の道になっています。

こちらは古墳最上部の南側になります。手前が前方部になりますが、失われてなくなっています。

この道は現在は西側の道となっております

現在地と記されているのが前方部になります。この方形に盛り上がった左の低い部分に当たります

上の写真の半島状遺構、溝となっている面がこの写真です。前方部は南に位置し、こちらは今は東側でした

こちらは側面で東側になります

北側の全体の俯瞰になります

古墳といえば埋葬品が気になりますが、一体どんな物が出土したのでしょうか?

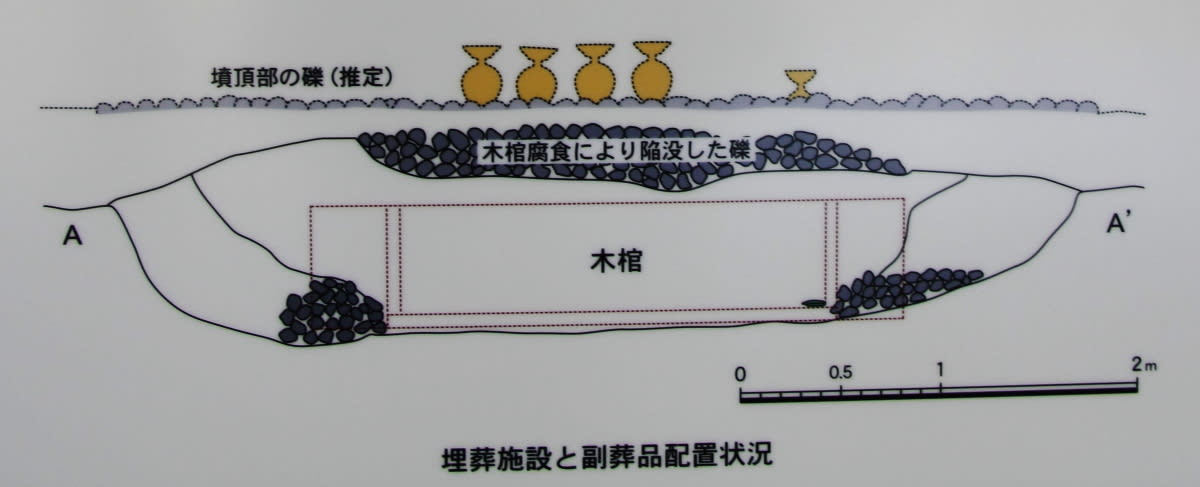

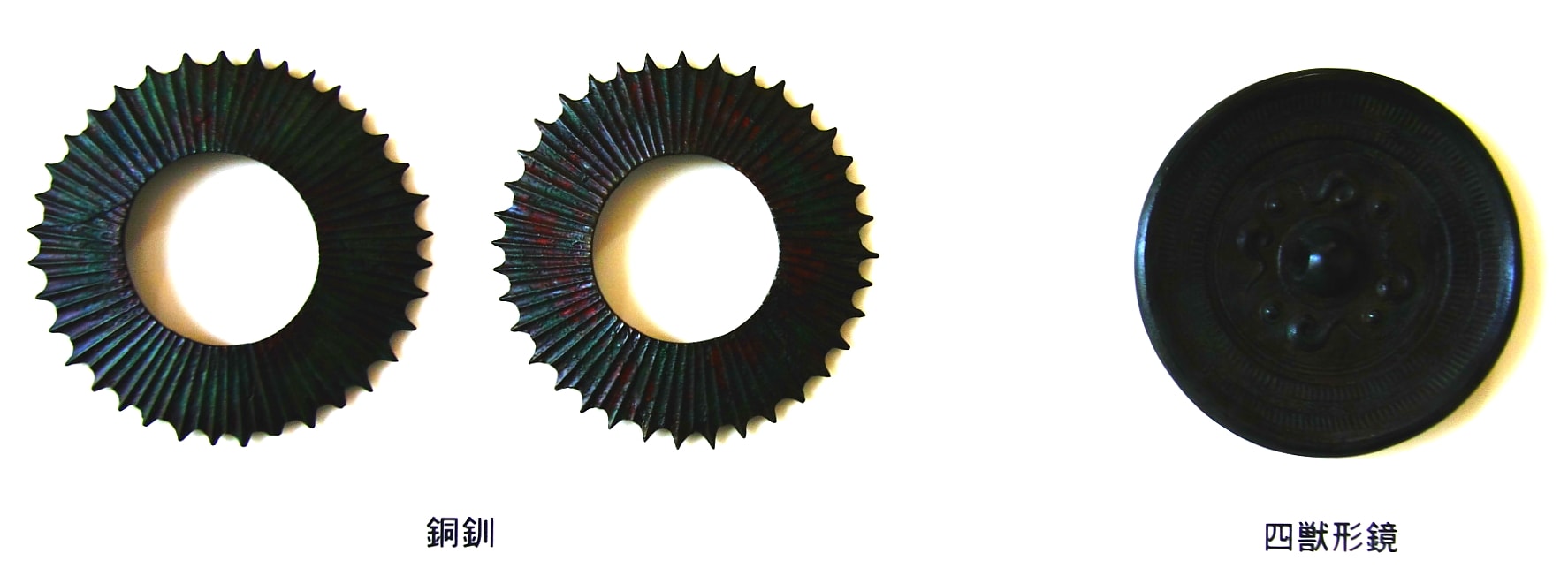

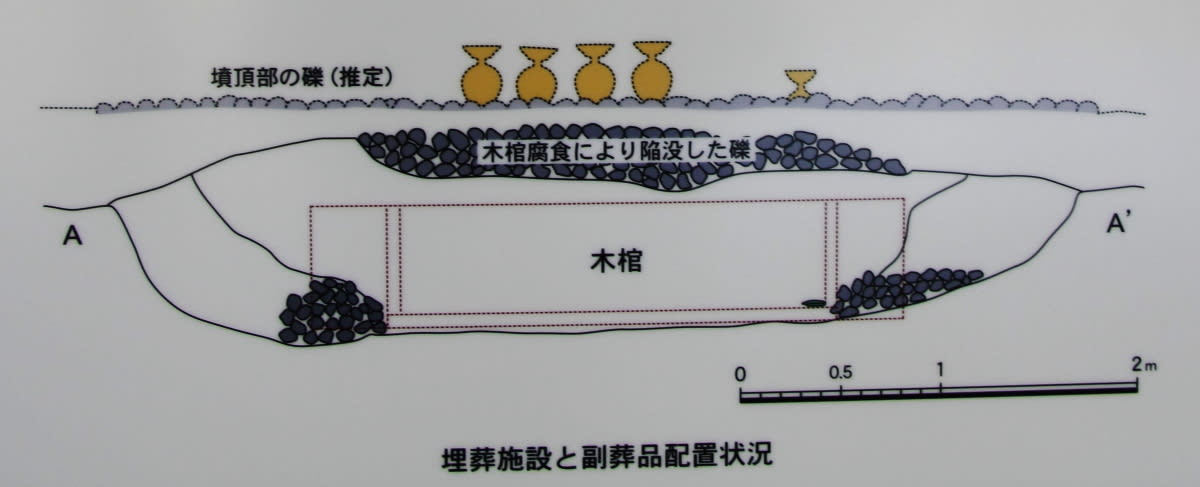

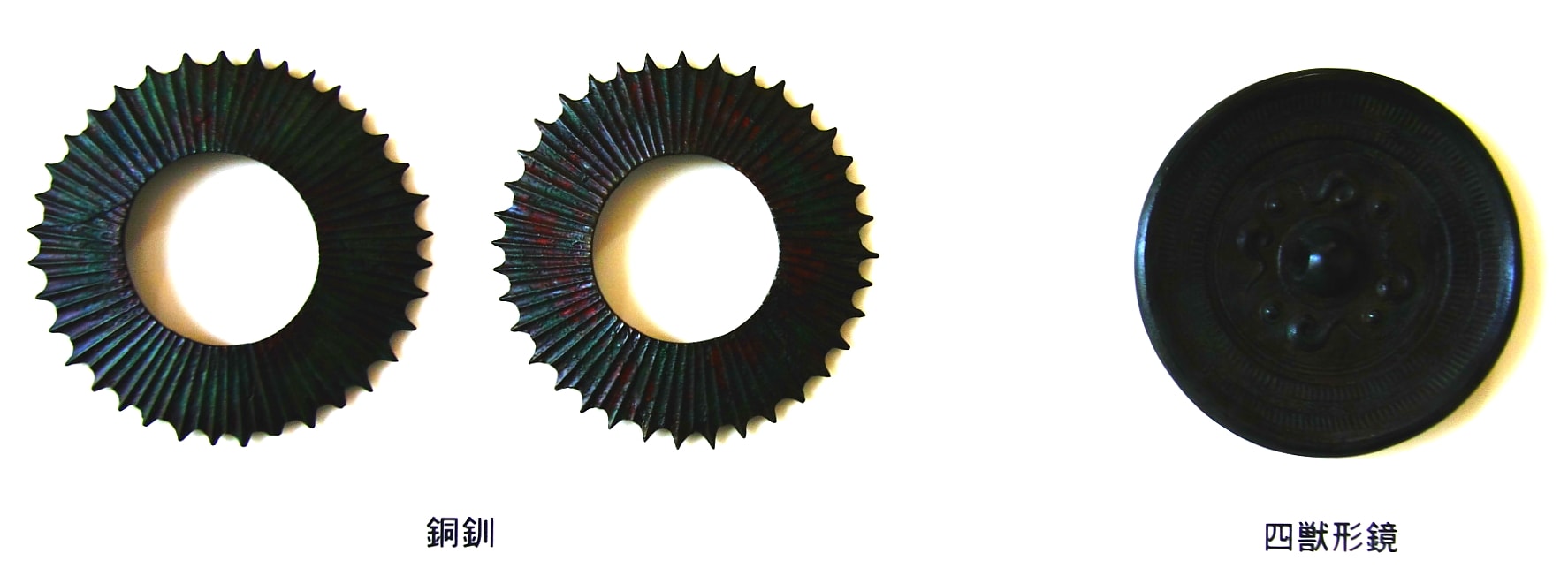

長さ3m、幅70cmの組合式木管が埋葬され、壷や高杯等が置かれていました。副葬品には銅釧(どうくしろ)、四獣形鏡(しじゅうけいきょう)、勾玉、管玉、ガラス製小玉が被葬者の頭部周辺に置かれ、また、鉄製の釶(やりがんな)、錐(きり)が出土しました

銅釧は全国でも例のない形状の貝輪を模した青銅製の腕輪で貴重なものだそうです

このように出土したのですね

最初にも出てきましたが、ここ城陽には古墳が多く見られます。

この芝ヶ原古墳の上部からは平地が一望出来、「久津川車塚古墳」「芭蕉塚古墳」などが見ることが出来ます

古墳の側をJRが通り、旧奈良街道がそれを挟んでいます。平川廃寺や芭蕉塚古墳も見えています

住宅地の開発に保存の後れを取った古墳ですが、今はそれなりに住宅地に憩いと文化の香りをとどめ、歴史を感じさせてくれています。

住民に愛されるように整備され、これからも長く保存されていく事を願いましょう

では失礼して今回はここまで。

上の黄色の柵はどうやらこの模型の工事だったようです。4月3日更新