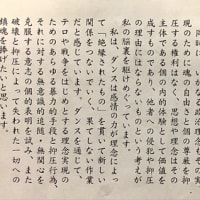

写真は、過去作のなかで未だに気になっていて今後またどこかで関連作が生まれる可能性を探しているものの一つで、『死の舞踏』というタイトルをつけた作品の1シーンである。

死の舞踏という言葉は、たとえば、ホルバインの絵などで知られているかもしれないが、中世ヨーロッパのペスト禍を背景にした一種のヒステリックダンスの流行を想像しつつ創作した一景とも言えるが、別の言い方をすれば、疫病流行のイマジネーションをモチーフとして「踊りという何か」が私と肉体との関係性を解体してゆくプロセスを妄想した一景とも言えると思う。

昔のパンデミック記録からヒントを得たこの作品を上演したすぐあとに、当時は全く想定外だったコロナ禍を自ら経験し、こんなに長く生活に影響することになるとは、まあ、皮肉な偶然だった。

写っているのは演舞中の足で、よく見ると文字が書かれているのがわかると思う。これは、演劇とペストについて論じたフランスの俳優アントナン・アルトーの言葉を、この作品のパートナーであった美術家が出番寸前の僕の足に、痛いような強さの筆勢で書き留めたのだった。

たぶんアルトーが信用していたのも伝達の力というよりは伝染の力なのではないかという感じが僕にはあって、それは演劇に限らず社会変動にも通じるし、個の内的革命にも関係すると思っていた。それから、僕は踊りを内面の入れ替えから始まるものなのではないかと思っていて、そのことを、この作品では少し掘り下げようとしていたから、これはちょうど良かった。

まあ、これは詩人に足を噛まれたような、あるいは、催眠術みたいな効果も期待できるのだろうから、ダンスに対する僕の考えの中でも、魂の流入や憑依の問題についての考えを少し汲み取ってくれたのかもしれない。

この作品の美術家というのはルクセンブルクの人とベルギーの人の二人組だったが、どちらも僕は言葉がうまく通じなくて、そのぶん感じあうことや察しあうことが軸になっていたのが良い思い出になっている。その中で、この書く書かれる関係とか、演者の皮膚に言葉を目盛って託しておくというのは、なかなか良いアイデアだねと思って仲良くなった。

作品の力がうまく働いてくれたら、そこにある体も、その体の心も、外から内から揺さぶられ思わずともオドルという出来事へとシフトすることがある。踊り踊らされ、振りまわされる。そして何かが少し変わる。思いがけない何かが成立する。そのような奇妙な期待を彼らと一緒にしていたかもしれない。

踊る前と踊った後では、明らかに世界が変わって見える。そうでなかったら、踊りが浅いというか、踊ろうとして動いているという域に未だ居着いているのだろう。自分の内界に何かが差し込んで波風を立て振り回されル、これは乳海攪拌みたいなことかもしれない。

宇宙は時々振られねばならない、というのは何度かお話を伺っていたI先生の本にあった言葉だが、いい言葉だなぁと感心していた。最近なんだかその感覚が腑に落ちる。揺さぶらなければ宇宙は固まり錆びてしまうかもしれないし、揺さぶられ動揺するかぎりは宇宙というものは生まれ変わってゆくに違いない。世の中に宇宙というのは沢山あるのかもしれないが、これはどんな宇宙にも当てはまるのではないかと思えてならない。

コンテンポラリーダンス、舞踏、オイリュトミー

からだづくりから創作まで、初心者から取り組めるレッスンです。

拠点は東京・荻窪。

各曜日のレッスン内容や参加方法など、上記クリックしてください。

櫻井郁也によるダンス公演の情報や記録を公開しております。

作品制作中に記されたテキストや写真なども掲載しておりますので、ぜひ、ご覧ください。