【市井の仙人か、明治男の懐の深さの巻】

■孔子曰く「憤を発して食を忘れ、楽しみもって憂いを忘れ、老いの将に至らんとするを知らず」

■さまざまなことに感激しては食を忘れるくらいに熱中する。弟子たちと共に、優しく明るく楽しく学んでは、憂いを忘れさせる日常――こうしたストレスをためない生活が、齢七十を超す当時異例の長寿を支えたのだろう。

■これは敬愛する瀬越憲作(明治22~昭和47年)が晩年好んだ言葉である。瀬越の随想録には、そうした温かみが随所にちりばめられている。

◇

■人物評が振るっている。

■明治以降の二人の名人、本因坊秀栄と秀哉については、あっさりしている。「秀栄という人はコツコツ刻苦勉励して、あそこまでいった人である」「秀哉名人は誠に丹念な人で、碁譜の写でも実に綺麗であった。それくらいだから、あそこまでいったのは当然であろう」

■興味深いのは本因坊秀元(安政元~大正6年)の記述だ。この人は幕末エースの本因坊秀和の三男。つまり秀栄名人の弟。事情があって本因坊を二度継いだ人物である。

■秀栄名人の話として「秀元は、俺よりも碁の才がある。あれは勉強しないからダメだが、勉強すれば俺よりも偉くなっているだろう」と、瀬越は書く。当時は四段だったが、実力六段とされていた。「古今稀に見る非常に器用な碁で形・姿に明るく云々」と秀栄は評価していた。

■以下、瀬越の回想から――(要旨)

・秀元は酒豪である。酒には目がなかった。この人は勝負などどうでもいいというとおかしいが、そういう風に変わった人であった。秀元と、鈴木や野沢が打つと、一生懸命に打つので徹夜になる。すると秀元の機嫌が悪くなる。朝打ち始めて夕刻に碁を済ませ、それから一杯やろうというのだ。

・わたし(瀬越)は俗物だから、秀元と打つ時は夕刻までに済ませて飲む。秀元は「君は話せるよ」といって、いろいろな昔話を聞かせてくれた。面白い人であった。

・秀元が大会で「5人抜き」をしたことがある。三つ重ねの銀杯が賞品だったが「銀杯はいらぬから、中に入れるものをおくれ」と言ったとの逸話がある。

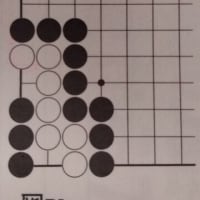

・稽古が非常に甘い。例えば5子ぐらいの人に3子で打って百手ほどで「よくお出来になりました。こう打たれては私の負けです」といって投げてしまう。

・ある時は3子の稽古碁で、相手があまりに長く考えるので、秀元はくたびれてしまう。「いやあ、その手を打たれては負けました」。その人は勝ったと喜んで、帰ってから同好の者と調べると、実は負けていたことが分かった。

・「もう八段までは、皆にやったらよかろう。しかし名人(=九段)となると、この秀元が白髪頭をふるい立てて争碁を打つぞ」とのこだわりもみせた。

・碁の講評でも、自分の畑でいってはいかぬ、という考え方。後に名人になる秀哉に対しても「それは君の流儀だよ。私にはどうしてもそんな手は打てぬ」といっていた。なかなかの見識であった。

・こういう性格の人だから、骨を折ることも一切嫌いな人であった。

せごえ・けんさく 名誉九段。1946~48年に日本棋院理事長。呉清源の来日に尽力し、門下とした。57年の台湾使節団長、60年の日中囲碁交流第1回訪中団長などを務め、囲碁界発展の主軸だった。門下に橋本宇太郎、杉内雅男、曺薫鉉ら。

■わたしは本日朝から、同好会「棋力別勝ち抜き大会」。いつものように優勝を目指しますが、<秀元の心持ち>もちょっぴり胸に秘めて行ってきます。