【囲碁史上、最も有名な一手の巻】

1846(弘化3)年

7月21日、浪華天王寺屋辻忠二郎宅。89手打掛

同24日、原才一郎宅。141手打掛

同25日、中川順節碁会中之島紙屋亭。打終

325手まで、黒3目勝ち(2目勝ちとしている解説書もある)

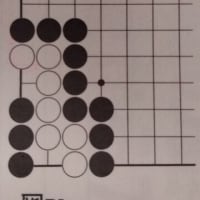

■黒127手目が、その一手。(上の図の中央の❶)

①自らの模様を盛り上げ、

②下方の4子に声援し、

③左辺の白の薄みを狙っている。

「一石三鳥の絶妙手」といわれている。

◇

対局場となった大坂の原才一郎宅の別室では、名人級実力者である幻庵(げんなん)の門下生、一門の後援者らが集まり、局面を検討していた。

誰の目にも形勢は白、幻庵の優位は動かない。

そこに観戦していた医師が戻ってきて言うには、

「いま秀策が石音高く盤の中央に打った。それを見た先生は居ずまいをただされ、しばらく考え込まれるうち、両の耳が赤くなった。医家の見方からすると、耳が赤くなるのは、何か不意のことがあって、心が動揺した証拠である。あるいは秀策の一手、先生の意表をついたのではないか」

これが「耳赤の一手」と呼ばれるゆえんである。

◇

この時、11世井上因碩(隠居後に幻庵)、準名人、48歳。

本因坊丈和との名人位獲得に向けた暗闘に敗れ、宿願に手が届かぬまま、江戸を捨てて大坂の地に定住した。そこに折よく、東上途中の桑原秀策(のちの本因坊秀策)が通りかかったわけである。

坊門の麒麟児は、四段を許されたのを機会に広島に帰郷し、再び出府する途中であった。この時18歳。

筆頭弟子の中川順節は、江戸で安芸小僧といわれ人気急上昇中の少年に粉砕された。順節は「師匠と対局させてみたい」と考えた。

旅から帰り、留守中の報告を聞いた幻庵因碩は顔色を変えた。世が世なら名人を名乗るべき実力者自らが盤前に着こう、そして一門の威風を保つためにギャフンと言わせねばならぬ、というわけだ。

最初は2子局。102手まで進んで、幻庵は手合違いを実感し、打ち掛けとした。

翌日、置き石なしで打ち直したのだが……。