GG(じいじい)です。

お盆も過ぎたら、少しずつ涼しくなってきた宮城です。

昨日、RS-1500の裏蓋を開け、カウンタのグリスアップと、

基盤の予防修理をしてみました。

(無理な体勢で作業をしたため、本日は、腰が痛いです。

これもGGだからでしょう・・・・)

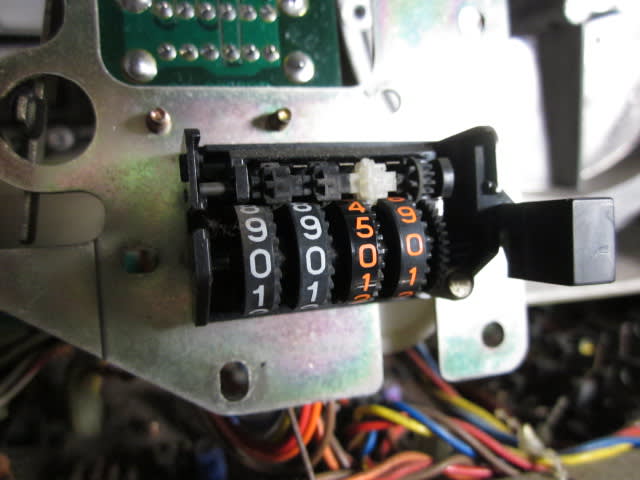

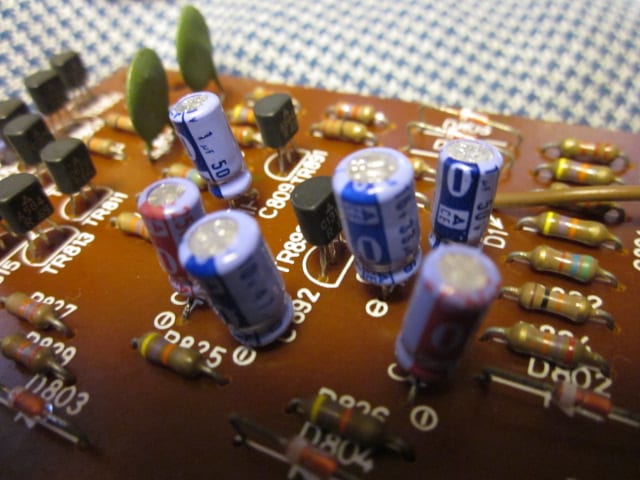

早速、目についたのが、これ。

調整のところまでは印がありますが、

さすがに、検査後には、裏蓋まで再度開けないようですね・・・・。

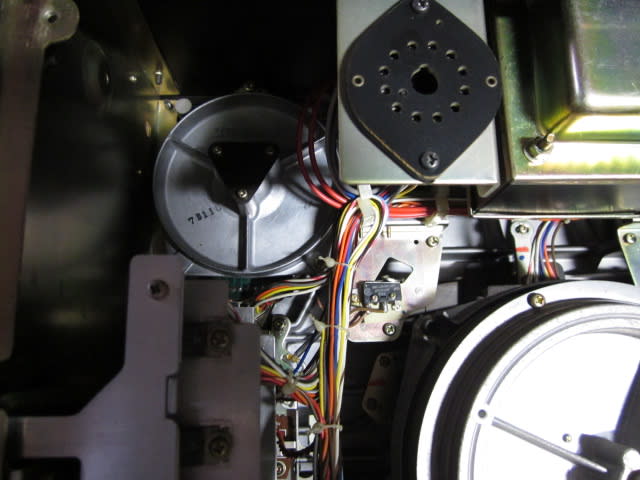

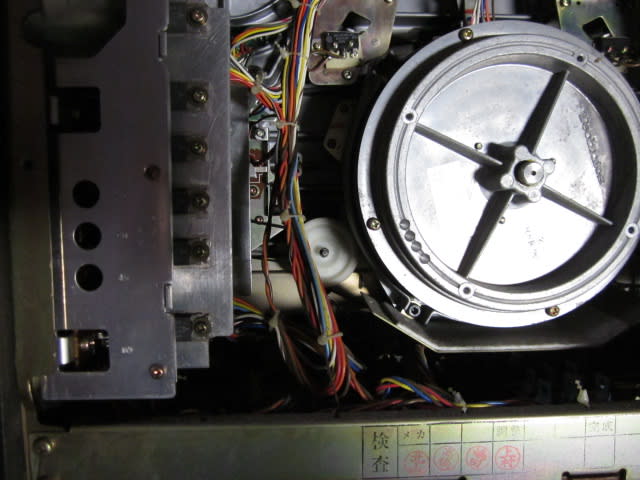

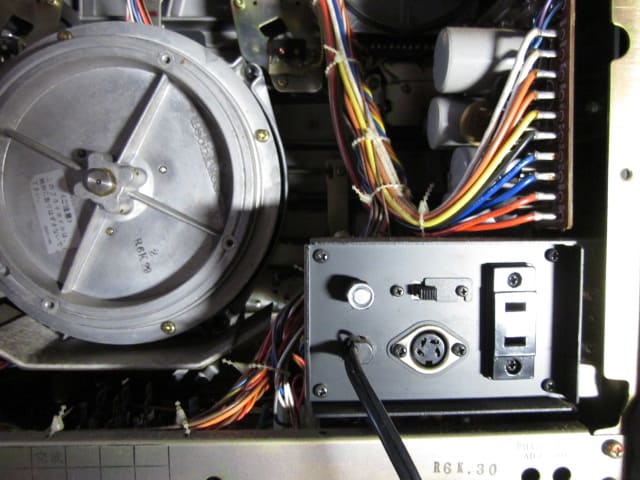

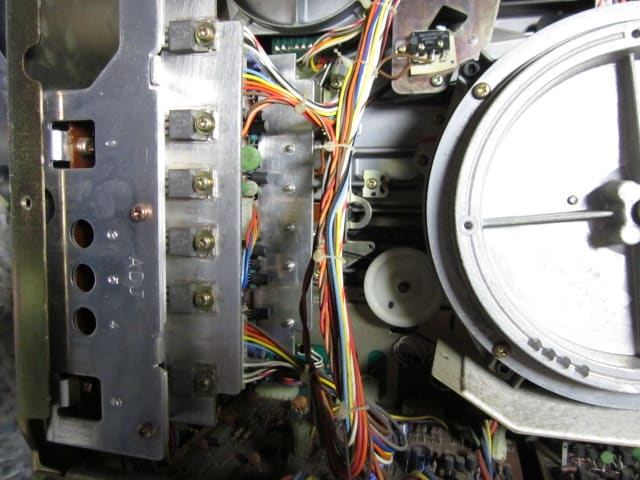

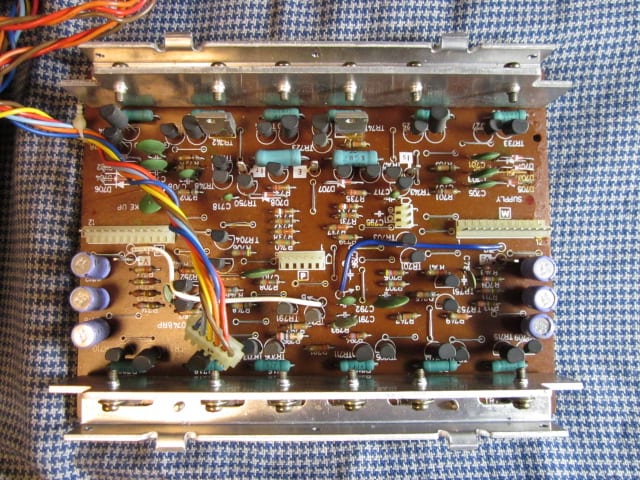

いつものように、左上から右下の4枚を写真に撮ります。

左下

右上

右下

カウンタにたどり着くには、左側のPKGはずします。

その奥に、このように鎮座しています。

ねじを4個はずすと、このように取り外しできます。

やはり、スカスカとなっています。

グリスを少し塗りましたが、その後、ギャーギャー音は出なくなりました。

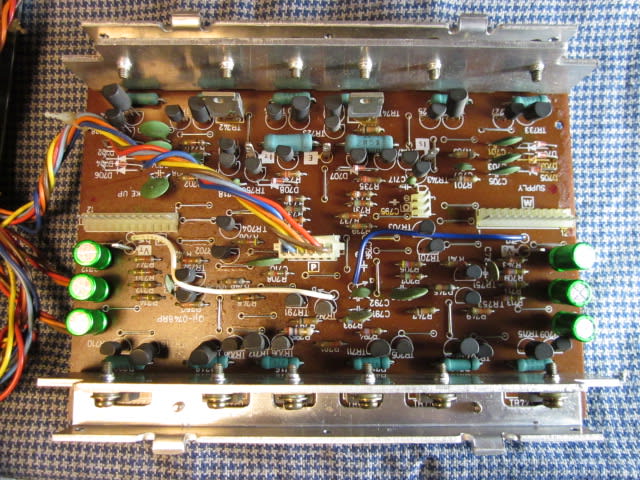

取り外したPKGを見ましたところ、

このように、メタボ状態の無極性コンデンサが

ありましたので交換しました。

●before

●after

背中合わせになっている別なPKGも確認してみました。

こちらは、コンデンサが設計図と違っていましたので、

設計図どおりに、交換しました。

(基盤内の電解コンデンサを予防保全として、全部取り替えました)

設計図内のC892です。(実装47μ、設計図100μ)

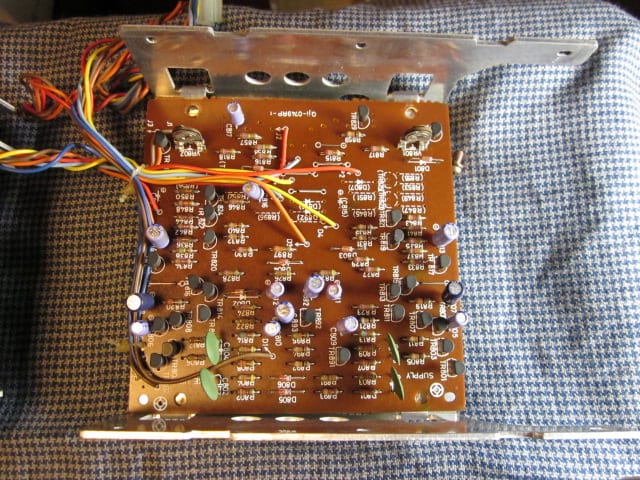

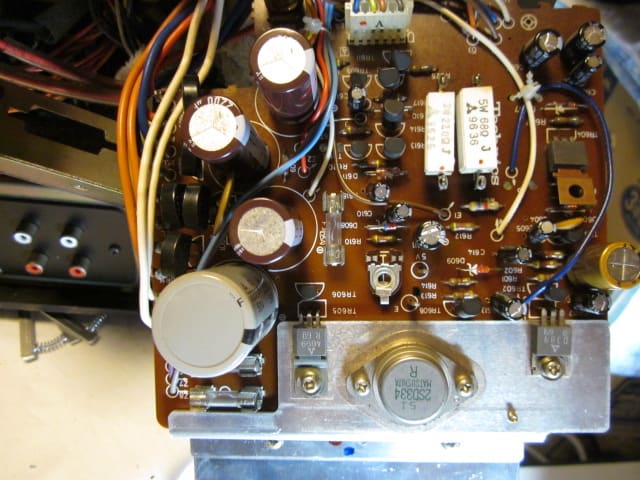

反対側(右側)にある電源PKGも確認してみました。

電解コンデンサを試しにはずして測定しましたが、

容量は問題ありませんでしたが、予防保全のため手持ちのものと交換しました。

(一番大きな、50V 2200μF以外、全て交換しました)

(35V 1000μF(2個)がなかったので、35V 2200μをつけておきました。)

●before

●after

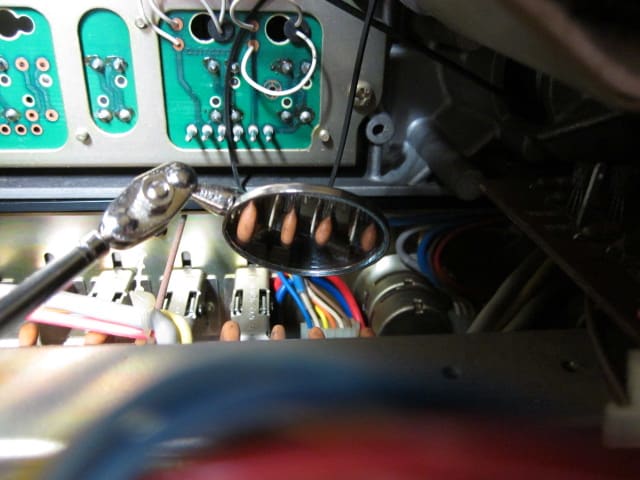

組み立て時に、カウンタユニットについている

CUE CUT用のスプリングを落としてしまいました。

買っておいた100円道具が威力を発揮しました。

(写真では見にくいですが、人目では探すことができました)

最後にタイラップで結束して終了。

久しぶりに大掛かりになってしましました。

このマシンですが、PKGを見ましたら、修理した履歴があるようで、

とてもきれいな状態でした。

(2、3回修理していると思われます)

雑感ですが、

①トランジスタはとてもキレイなので、そのまま使用。

(壊れたら、取り替える・・・)

②PKGの半田の状況は、クラックなど皆無の状態で心配なし。

③可変抵抗器もキレイで光っています。

④テスト用テープがないので、このまま使いますが、

やはり購入したいと思います。

(何か売らないと・・・・・)

※テープの音って、太くてずっしり聞こえるのでいいですね。

テープ、レコード、CDの順番でしょうか・・・・・。

(何の順番?? )

腰が痛い・・・。

-end-