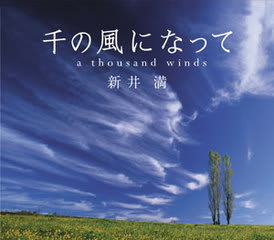

「千の風」に出会って

平成十年に、私の幼なじみだった川上耕さんは、妻の桂子さんを四十八歳という若さでなくしてしまった。最愛の妻である桂子さんとの別れは、あまりにも切ないものだった。翌年、彼女を慕う七十名以上の人々による追悼文集が作られたが、その中に「1000の風」なる作者不詳の西洋の詩が紹介されていたのである。

十二行ほどの長さしかないこの詩を一読して、私は心の底から驚いた。なぜかといえば、この詩の作者が“死者”だったからである。生者が死者の気持ちを慮って(考えをめぐらすこと)書いた詩は、いくらでも見たことあるが、これほど明確に死者が生者に向かって発したメッセージを目にしたのは初めてのことだった。 (中略)

私はこの「1000の風」― のちに南風椎(はえしい)さんという方が翻訳したものだと知った ― にメロディーをつけて川上さんに贈ろうと思い、ギターを持ち出した。しかし何度やってもうまく行かなかった。一度は作曲をあきらめた。数年後、ふと思いたって今度は英文からの翻訳を試みた。やさしい単語ばかりの文章。なのにやはり、どうしてもうまくいかない。そこで英文を朗読したあと、まぶたを閉じて、この詩のイメージだけを感じようとした。すると、改めて詩の一節にある「a thousand winds」の「winds」という言葉が大きく浮かび上がってきた。

風 ― 。そう、このとき私は、大沼(北海道駒ヶ岳周辺)の森の中を自由自在に吹きわたる風を想い出していたのである。風、鳥、草木はそれぞれに命を宿し、ざわめいている。そのざわめきは命の音。私はすでに大沼の森の中で、この詩と同じ世界観、“再生されたさまざまな命”に触れていたのではなかったか。

そのことに気付いたとき、名も知らぬ作者の心と私の心が何かつながったように感じた。呻吟(苦しみうめくこと)していたのがウソのように訳語が頭に浮かび、作曲も仕上がった。(30枚ほど作った)CDの一枚は桂子さんの五周忌の会で流され、会場にいた人々はみな一様に涙したという。この詩の力を借り、また大沼の自然の力を借りて、妻を亡くした友人をなんとか慰めることができた。それで十分だ、と思っていた。それに、私もいずれ死んで風になる。私のお葬式には、この歌をかけてもらえばいい ― 。そんなことも考えていた。

(文藝春秋「千の風になって」誕生秘話より抜粋)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます