今回の腎Webセミナーは,水・Naの話でした。SIADHの解説も何とか入れましたが,あまり時間はとれませんでした。事前配布資料に入れられなかったスライドを,自分の覚え書きもかねて説明しておこうと思います。

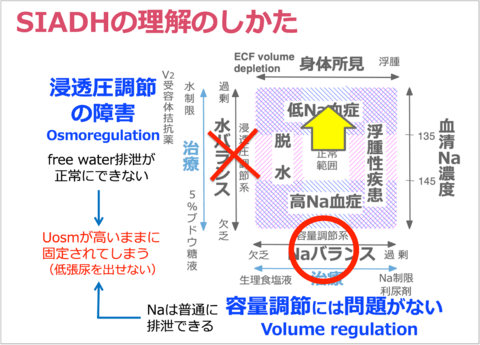

SIADHの定義について正式には色々あるかもしれませんが,個人的にはこのスライドのように理解するのがいいと思っています。つまり溶質の出し入れ(volume regulation)には異常がないが,水の出し入れ(osmoregulation)に異常がある。ADHが何らかの原因で分泌されているため,負荷された溶質はちゃんと排泄されるが「濃度=浸透圧」が限定されてしまう,と理解します。

たとえば血清Na 120 mEq/Lの低Na血症の患者(Posmは約250mOsm/L)に,血清より高張であるはずの生理食塩液(約300mOsm/L)を投与してもさらに低Na血症が悪化することがあります。これをDesalination(脱塩現象)といいます。

以前はこれがうまく説明できなかったのですが,今回のセミナーの準備中に良いスライドができました。これまで「desalination」という言葉の意味がどうもスッキリ腑に落ちませんでした。ところが「desalination」という言葉には「淡水化」という意味もあることを知ってやっと理解ができました。たとえば海水から真水をつくるときにもdesalinationという用語を使うようです。

つまりこの図のように2Lの生理食塩液から1Lの真水を作って(淡水化)それが再吸収されてしまう,すなわち低Na血症が悪化すると理解する訳です。

他の人にうまく説明しようとすると,それが自分の理解にもつながるという例でした。