本日は師匠の案内による京街道歩きの2回目であります。例年、この時期の徘徊は「バターン死の行進」を想起させるものがあるのですが、本日は湿気が多いとはいうものの気温はそれほどでもなく、本当に「参加されたどなたか」の人徳やなあと申す処であります。まあ、師匠と小生は今までに何度もエゲツナイ徘徊を経験しておりますから、この2人は人徳から外しておいて可であります(笑)。

本日の集合は京都市営地下鉄の小野駅、前の道路を西に向かってボチボチと歩き始めます。全く趣はありませんが、ここも京街道です。

山科川を渡り、ドン突きまで来ると勧修寺、その一角に道標が集められています。京街道の道標も動かされてここに来ているようです。

「堀江六人斬り」で両腕を失い、その後に仏門に入られた大石順教尼が再建された佛光院は勧修寺の門前にあります。確か犯人は扇町にあった堀川監獄で処刑されたのでは。悪趣味ながら以前に事件の跡を訪ねて堀江周辺をウロウロしたことがありましたが、現地ではその跡はすっかりと無くなっていました。

南下して再び西に向かうところに宮道(みやじ)神社。ここらは藤原氏の一門であった勧修寺家の縄張りで、その先祖さんや日本武尊などが祀られています。勧修寺家、遠く遡れば人臣摂政の初めである藤原良房の弟に辿り着くのですね。藤原氏は鎌倉以後、摂政・関白になれる家だけで五流に分かれましたが(五摂家)、その他も多くの家に分かれていきました。やがて、その家がどれぐらいの役職につくことが出来るかというような家格が決まっていきますが、勧修寺家は名家と言って大納言まで進むことが出来たということです。宮道氏そのものは日本武尊の後裔と称していました。まあけれども、この辺りを縄張りとした勧修寺家とも深いつながりを持っていったのでしょう。

京街道から外れて少し南に行ったところに「光秀塚」。山崎の合戦の後、勝竜寺城から脱出した光秀は、久我辺りで淀川を渡り、そのまま東進して山科を目指し、そこから近江に出て坂本に至るべしでしたが、小栗栖で武装農民の槍にかけられました。重症のままここまで逃れてきましたが、この場所でついに観念して家来に首を打たせたとのことです。

首は一旦隠されたものが発見されて、粟田口に晒されました。この時に胴体の方も首にセットされて晒されたのですが、師匠曰く「首は識別できるので当人のものでないとまずいが、当時のことゆえ、胴体はどこからでも持ってくることが出来たのでは。」と。ということで、これは「胴塚」ということにしておきます。

京街道に復帰する途中で愛宕燈籠、さらに吉利倶(きりぐ)八幡宮、勧修寺の鎮守です。

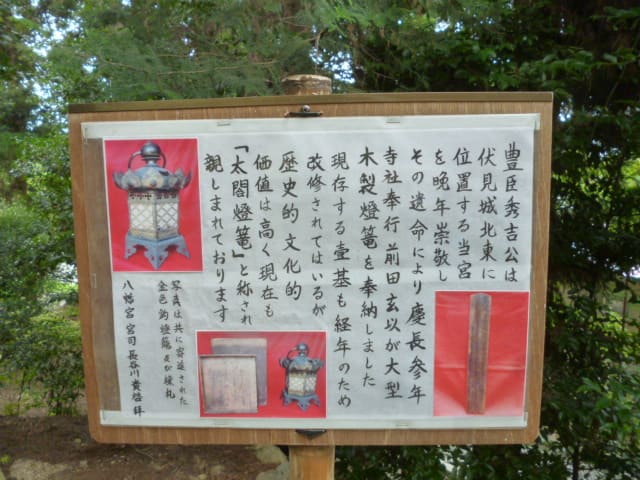

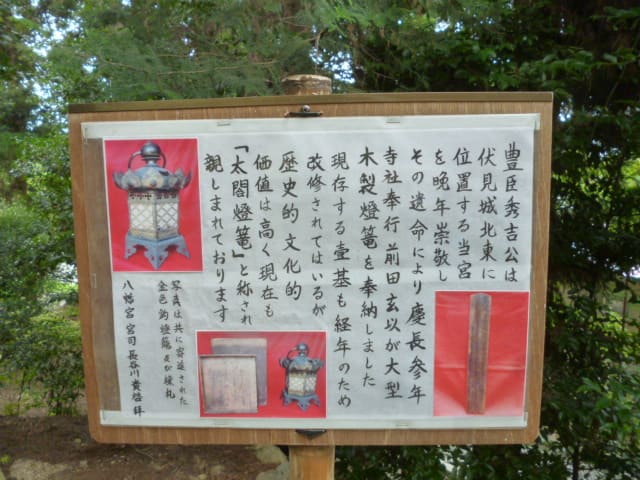

ここには珍しい木の燈籠がありました。またその謂われもなかなか興味深いものがあります。

建物もなかなかに立派なものです。小生は今まで何処かでチラッと聞いたぐらいか、読んだぐらいで、まあ何も知らないのですが、梵字のことをキリークというようです。神社名の由来は倒れた神木の切断面に梵字が浮き出ていたことからきているようです。ただ、どんな文字が現れていたのか知りたいところですね。

隅っちょろに安産の神、これはもう分かりやすいですね。

京街道に復帰しますが、ここから先は名神に沿って延々と歩きます。具合の悪いことに真夏の太陽も「コンニチワー」と姿を現します。この部分はまことに難行苦行でした。それでも師匠の言われるように、ここを京街道が通り、さらに明治の初めに東海道本線が通り、そしてまた名神高速道路が通ることになったなだらかな地形というものがよく分かります。それだけに山越えが延々と長いのですが。

炎天下の休憩

ふと、気が付くとバス停に「深草」の文字。もう伏見に降りてきている訳です。

この道は大岩神社の参詣道につながり、大岩街道とも呼ばれているそうです。今、地図を見ると同行の方の言われていた9ホールのゴルフ場は今も健在ですね。

この鳥居をくぐってからが長いはず。

深草谷口町の交差点に至るまでに一部ですが、街道らしい感じが残っているところがあります。

御陵への道

谷口町の交差点を北西に進む道は旧東海道線の線路跡だそうです。けったいな交差点になっているなというのは分かりますが、何であったのかは説明されるまで分かりません。

京街道の道標を見て、そのまま京都教育大学に入ります。旅団司令部であったと言う建物が残っています。

裏からー

表からー

ここの学生会館で大休止、ありがとうございました。それにしても休日もここに来て勉強している学生を見ると自らの学生時代を顧みて大変恥ずかしい感じがします。

大学内には珍しい陶棺なども展示されてありました。

聯隊跡の碑

そのまま藤森神社の境内に入ります。三座の御祭神の中でも日本書紀の編纂者である舎人親王が祀られているのが特徴的な感じがします。また、御霊さんも祀られてるのですが、早良親王はよしとして、井上内親王がおられてお子さんの他戸親王が無く、伊予親王がおられて、お母さんの藤原吉子がおられないという、整合性を欠いた組み合わせになっています。舎人親王に贈られた崇道尽敬皇帝の石柱も立っていましたが、早良親王の諡も崇道天皇ですからちょっとややこしいですね。

もうかるのかも知れませんが、「競馬の神様」などと派手派手しく宣伝しているところは感心できません。まあそれでも、付近の住民の尊崇も厚い良い神社です。

蒙古塚の由来は今ひとつよく分かりませんが、早良親王の伝承に絡められているところを見ると、このお社は御霊さんから出発したのかも知れませんね。早良親王がおられたころは未だ蒙古は興起していません。

蒙古塚

出ました、梯子付燈籠

懐かしい感じのする銭湯の前を通って疎水を渡ります(アホの民主党のポスターが目障りですね)。疎水はこの先の24号線にぶつかるところでインクラインになっているとのことです。

「墨染」の名の由来となった墨染寺。薄墨桜が咲くころに来よう来ようと思いながら未だ果たせていません。

薄墨桜由来

ここで京街道をグーと離れて竹田街道まで、近藤勇の遭難碑を見に行きます。油小路で伊東甲子太郎を討ち、その死体を往来に晒して、これを収めに来た御陵衛士を多く倒した新撰組でしたが、鳥羽・伏見の戦いの直前にその残党によって近藤は狙撃されて重傷を負いました。従って鳥羽伏見の戦いでは近藤は新撰組の指揮を執ることはできませんでした。

戻ってくる途中、またまた京都教育大の敷地内に輜重聯隊の門、ホントに伏見は兵隊の町であったということがよく分かります。輜重聯隊は他の兵科からはちょっと馬鹿にされていたそうで、結局はそういう風潮がインパールの悲劇を招くことになったのかも知れません。漢の劉邦が天下を取ることができたのは補給などを担当した蕭何の存在が大きいと言われていますね。師団があったのは京都聖母学院があるところで、師匠の頭の中ではこれも一つのルートとして計画が練られているようです。

京街道に復帰して欣浄寺、小野小町に憧れて山科の小野に100日間通い詰め、思いを果たさずになくなったという深草の少将にゆかりの寺です。ほんで、何でここにも小町の墓らしきものがあるねん?

真っ直ぐ南に進んで、小生は完全に見落としましたが、またまた陸軍関係の遺跡。

この付近が遊郭で知られた橦木町です。ひつこく遊郭の名残を探しますが、もはや壊滅状態です。赤穂浪士の大石内蔵助が遊んだところとしても知られていますが、説明碑には例によって「敵の目を欺くため云々」と記されています。違う!好きやっただけや。本日我々が歩いてきた道を女郎買いのために通った訳ですから、相当に好き者であったはずです。芝居や物語が「史実」になってしまう例は多いのですが、これなんかはその好例であります。

大石の遊んだ郭の跡らしい

この後は、グーと西に振れて「棒鼻」というところまで進み、竹田街道を南下します。伏見を市電が通っていた名残、また師匠お得意の車石を見るためです。棒鼻というのは元々は普通名詞だそうで、まあここまでが伏見やぞということであるそうです。

集会所になっている

市電の名残

途中で見られるのが「伏見市」の表記がある仁丹の地名表示。師匠の説明によると伏見市があったのは1929年の5月1日から1931年の4月1日までの1年と11ヶ月だけ。その間に仁丹がこの地名表示を作ったと言うことで、極めて珍しいものであるそうです。

そのまま進むと、「神泉苑橋」これは中京の神泉苑と何らかの関係があるということです。未だ調べがついていませんが、秀吉が神泉苑の近くに聚楽第を造り、さらに伏見城を築城したころに神泉苑辺りに住んでいた人々がゴッソリと伏見に移されたことが町の名や橋の名の由来となっているようです。

さらに昔の表示と最近の表示が同時に見られるところもありました。

その後、再び京街道を目指して東に歩いたのですが、どの辺りであったか、橋脚の上に伏見市の市章が残る橋を渡ります。なんか「幻の伏見市を訪ねて」てな感じになってきました。しかし、道を行く人は「何をワイワイと言うとんねん。」てなところでしょうね。

丹波橋の名の由来となった橋を渡ると月桂冠の工場があります。今は中書島の工場の方が良く知られています。この「丹波橋」は丹波に至る道云々というのではなくて、丹波守に任官した、或いは名乗った豊臣大名の屋敷がこの付近にあったためであろうということです。

再び、京街道の道標を見て、師匠お得意の墓参ラーの世界。この時期は蚊も多いということで、先祖の墓参りすら行かない小生なのに何の因果か他人の墓参り。松林院には寺田屋お登勢の墓、第1回目の時に生誕地に行きましたから、お登勢の人生は京街道に沿った人生であったと言ってもいいでしょう。写真を見てから興味半減(笑)。

大黒寺には寺田屋事件で殺された有馬新七らの墓。今も九基が整然と並んでいます。島津久光の命で討ち取られたのですが、師匠の言われるように決して罪人の扱いでは無かったと言うことが良く分かります。何にしても友達にはしたくない連中です。

最後は金札宮、何とめでたいお社ではありませんか。御祭神は天太玉命、忌部氏が奉斎した神です。橿原市の忌部山をウロウロしたとき以来のお目もじとなりました。最も古い伏見の歴史がここに眠っているのでは。

この後、大手筋商店街に入り、「油長」を冷やかした後はおなじみの黄桜で飲酒タイムとなりました。今まで全く知らなかったけど、「スタウト」、オイシイゾーと叫びたい感じでした。「伏見正宗」を飲みに行かんとしつこく前まで行ったのですが、今日も残念ながら閉まっていました。その途中にまたまた「伏見市」関係の石碑。これは寺田屋の近くでよく知られてもいますね。

本日の集合は京都市営地下鉄の小野駅、前の道路を西に向かってボチボチと歩き始めます。全く趣はありませんが、ここも京街道です。

山科川を渡り、ドン突きまで来ると勧修寺、その一角に道標が集められています。京街道の道標も動かされてここに来ているようです。

「堀江六人斬り」で両腕を失い、その後に仏門に入られた大石順教尼が再建された佛光院は勧修寺の門前にあります。確か犯人は扇町にあった堀川監獄で処刑されたのでは。悪趣味ながら以前に事件の跡を訪ねて堀江周辺をウロウロしたことがありましたが、現地ではその跡はすっかりと無くなっていました。

南下して再び西に向かうところに宮道(みやじ)神社。ここらは藤原氏の一門であった勧修寺家の縄張りで、その先祖さんや日本武尊などが祀られています。勧修寺家、遠く遡れば人臣摂政の初めである藤原良房の弟に辿り着くのですね。藤原氏は鎌倉以後、摂政・関白になれる家だけで五流に分かれましたが(五摂家)、その他も多くの家に分かれていきました。やがて、その家がどれぐらいの役職につくことが出来るかというような家格が決まっていきますが、勧修寺家は名家と言って大納言まで進むことが出来たということです。宮道氏そのものは日本武尊の後裔と称していました。まあけれども、この辺りを縄張りとした勧修寺家とも深いつながりを持っていったのでしょう。

京街道から外れて少し南に行ったところに「光秀塚」。山崎の合戦の後、勝竜寺城から脱出した光秀は、久我辺りで淀川を渡り、そのまま東進して山科を目指し、そこから近江に出て坂本に至るべしでしたが、小栗栖で武装農民の槍にかけられました。重症のままここまで逃れてきましたが、この場所でついに観念して家来に首を打たせたとのことです。

首は一旦隠されたものが発見されて、粟田口に晒されました。この時に胴体の方も首にセットされて晒されたのですが、師匠曰く「首は識別できるので当人のものでないとまずいが、当時のことゆえ、胴体はどこからでも持ってくることが出来たのでは。」と。ということで、これは「胴塚」ということにしておきます。

京街道に復帰する途中で愛宕燈籠、さらに吉利倶(きりぐ)八幡宮、勧修寺の鎮守です。

ここには珍しい木の燈籠がありました。またその謂われもなかなか興味深いものがあります。

建物もなかなかに立派なものです。小生は今まで何処かでチラッと聞いたぐらいか、読んだぐらいで、まあ何も知らないのですが、梵字のことをキリークというようです。神社名の由来は倒れた神木の切断面に梵字が浮き出ていたことからきているようです。ただ、どんな文字が現れていたのか知りたいところですね。

隅っちょろに安産の神、これはもう分かりやすいですね。

京街道に復帰しますが、ここから先は名神に沿って延々と歩きます。具合の悪いことに真夏の太陽も「コンニチワー」と姿を現します。この部分はまことに難行苦行でした。それでも師匠の言われるように、ここを京街道が通り、さらに明治の初めに東海道本線が通り、そしてまた名神高速道路が通ることになったなだらかな地形というものがよく分かります。それだけに山越えが延々と長いのですが。

炎天下の休憩

ふと、気が付くとバス停に「深草」の文字。もう伏見に降りてきている訳です。

この道は大岩神社の参詣道につながり、大岩街道とも呼ばれているそうです。今、地図を見ると同行の方の言われていた9ホールのゴルフ場は今も健在ですね。

この鳥居をくぐってからが長いはず。

深草谷口町の交差点に至るまでに一部ですが、街道らしい感じが残っているところがあります。

御陵への道

谷口町の交差点を北西に進む道は旧東海道線の線路跡だそうです。けったいな交差点になっているなというのは分かりますが、何であったのかは説明されるまで分かりません。

京街道の道標を見て、そのまま京都教育大学に入ります。旅団司令部であったと言う建物が残っています。

裏からー

表からー

ここの学生会館で大休止、ありがとうございました。それにしても休日もここに来て勉強している学生を見ると自らの学生時代を顧みて大変恥ずかしい感じがします。

大学内には珍しい陶棺なども展示されてありました。

聯隊跡の碑

そのまま藤森神社の境内に入ります。三座の御祭神の中でも日本書紀の編纂者である舎人親王が祀られているのが特徴的な感じがします。また、御霊さんも祀られてるのですが、早良親王はよしとして、井上内親王がおられてお子さんの他戸親王が無く、伊予親王がおられて、お母さんの藤原吉子がおられないという、整合性を欠いた組み合わせになっています。舎人親王に贈られた崇道尽敬皇帝の石柱も立っていましたが、早良親王の諡も崇道天皇ですからちょっとややこしいですね。

もうかるのかも知れませんが、「競馬の神様」などと派手派手しく宣伝しているところは感心できません。まあそれでも、付近の住民の尊崇も厚い良い神社です。

蒙古塚の由来は今ひとつよく分かりませんが、早良親王の伝承に絡められているところを見ると、このお社は御霊さんから出発したのかも知れませんね。早良親王がおられたころは未だ蒙古は興起していません。

蒙古塚

出ました、梯子付燈籠

懐かしい感じのする銭湯の前を通って疎水を渡ります(アホの民主党のポスターが目障りですね)。疎水はこの先の24号線にぶつかるところでインクラインになっているとのことです。

「墨染」の名の由来となった墨染寺。薄墨桜が咲くころに来よう来ようと思いながら未だ果たせていません。

薄墨桜由来

ここで京街道をグーと離れて竹田街道まで、近藤勇の遭難碑を見に行きます。油小路で伊東甲子太郎を討ち、その死体を往来に晒して、これを収めに来た御陵衛士を多く倒した新撰組でしたが、鳥羽・伏見の戦いの直前にその残党によって近藤は狙撃されて重傷を負いました。従って鳥羽伏見の戦いでは近藤は新撰組の指揮を執ることはできませんでした。

戻ってくる途中、またまた京都教育大の敷地内に輜重聯隊の門、ホントに伏見は兵隊の町であったということがよく分かります。輜重聯隊は他の兵科からはちょっと馬鹿にされていたそうで、結局はそういう風潮がインパールの悲劇を招くことになったのかも知れません。漢の劉邦が天下を取ることができたのは補給などを担当した蕭何の存在が大きいと言われていますね。師団があったのは京都聖母学院があるところで、師匠の頭の中ではこれも一つのルートとして計画が練られているようです。

京街道に復帰して欣浄寺、小野小町に憧れて山科の小野に100日間通い詰め、思いを果たさずになくなったという深草の少将にゆかりの寺です。ほんで、何でここにも小町の墓らしきものがあるねん?

真っ直ぐ南に進んで、小生は完全に見落としましたが、またまた陸軍関係の遺跡。

この付近が遊郭で知られた橦木町です。ひつこく遊郭の名残を探しますが、もはや壊滅状態です。赤穂浪士の大石内蔵助が遊んだところとしても知られていますが、説明碑には例によって「敵の目を欺くため云々」と記されています。違う!好きやっただけや。本日我々が歩いてきた道を女郎買いのために通った訳ですから、相当に好き者であったはずです。芝居や物語が「史実」になってしまう例は多いのですが、これなんかはその好例であります。

大石の遊んだ郭の跡らしい

この後は、グーと西に振れて「棒鼻」というところまで進み、竹田街道を南下します。伏見を市電が通っていた名残、また師匠お得意の車石を見るためです。棒鼻というのは元々は普通名詞だそうで、まあここまでが伏見やぞということであるそうです。

集会所になっている

市電の名残

途中で見られるのが「伏見市」の表記がある仁丹の地名表示。師匠の説明によると伏見市があったのは1929年の5月1日から1931年の4月1日までの1年と11ヶ月だけ。その間に仁丹がこの地名表示を作ったと言うことで、極めて珍しいものであるそうです。

そのまま進むと、「神泉苑橋」これは中京の神泉苑と何らかの関係があるということです。未だ調べがついていませんが、秀吉が神泉苑の近くに聚楽第を造り、さらに伏見城を築城したころに神泉苑辺りに住んでいた人々がゴッソリと伏見に移されたことが町の名や橋の名の由来となっているようです。

さらに昔の表示と最近の表示が同時に見られるところもありました。

その後、再び京街道を目指して東に歩いたのですが、どの辺りであったか、橋脚の上に伏見市の市章が残る橋を渡ります。なんか「幻の伏見市を訪ねて」てな感じになってきました。しかし、道を行く人は「何をワイワイと言うとんねん。」てなところでしょうね。

丹波橋の名の由来となった橋を渡ると月桂冠の工場があります。今は中書島の工場の方が良く知られています。この「丹波橋」は丹波に至る道云々というのではなくて、丹波守に任官した、或いは名乗った豊臣大名の屋敷がこの付近にあったためであろうということです。

再び、京街道の道標を見て、師匠お得意の墓参ラーの世界。この時期は蚊も多いということで、先祖の墓参りすら行かない小生なのに何の因果か他人の墓参り。松林院には寺田屋お登勢の墓、第1回目の時に生誕地に行きましたから、お登勢の人生は京街道に沿った人生であったと言ってもいいでしょう。写真を見てから興味半減(笑)。

大黒寺には寺田屋事件で殺された有馬新七らの墓。今も九基が整然と並んでいます。島津久光の命で討ち取られたのですが、師匠の言われるように決して罪人の扱いでは無かったと言うことが良く分かります。何にしても友達にはしたくない連中です。

最後は金札宮、何とめでたいお社ではありませんか。御祭神は天太玉命、忌部氏が奉斎した神です。橿原市の忌部山をウロウロしたとき以来のお目もじとなりました。最も古い伏見の歴史がここに眠っているのでは。

この後、大手筋商店街に入り、「油長」を冷やかした後はおなじみの黄桜で飲酒タイムとなりました。今まで全く知らなかったけど、「スタウト」、オイシイゾーと叫びたい感じでした。「伏見正宗」を飲みに行かんとしつこく前まで行ったのですが、今日も残念ながら閉まっていました。その途中にまたまた「伏見市」関係の石碑。これは寺田屋の近くでよく知られてもいますね。

盛り沢山の説明をいただいたのですが、初期の東海道線のルートを実際に歩いて傾斜などを体感出来たこと、光秀塚を見て彼がどういうルートで坂本へ帰ろうとしたのかなあ、竹藪を通るという判断はどうだったのかしら、このルートを実際に歩いてみたい、京都疎水のルートとその高低差での発電をするという智慧、それと仁丹の住所表示板で伏見市の話などは面白かったし、次の希望というか課題も出てきました。それと伏見の津から京へと荷車が通るための車石、それでその物流規模も想像出来るのですが、一方、なぜ鴨川が水運ルートとして利用されなかったのか、なども考えてみたい気がします。

「スタウト」はだいぶ呑みやすくしている様で私には少々物足りなかったし、河童の日本酒はイマイチの感だったことを告白しておきます。洗剤風仕立ての大吟醸、面白かったですね。お世話になりました。ありがとうございました。

遺体から首を取ったり、それを晒したり、両腕を切り落としたり、それを検分したり、身分のある人から身分の無い人まで、人間の持つ残忍さ、が出てくるのが戦いなのでしょうか。 まだ女性のもとに100日通った人のほうが可愛らしいですね。

橋に市章をつけるとは、伏見と言う酒処は豊かな市なのですね。 今も観光と酒を結び付けていますので、水をとても大切にしているところなのでしょうね。

私も、夏の墓参りは蚊の大群に襲われますので大っ嫌いです。 行くときは、蚊取り線香を2~3個、腰にぶら下げて行きます。

スタウトが薄め、ということでmfujino様も歩く植物図鑑と同じで「酒くさい酒」がお好みなのでは。ということは大酒飲みの資格十分というところですね。小生辺りはあの程度が頃合いかなと思っています。

伏見までは高瀬川が水運をになっていたみたいですね。伏見港からは淀川で天満まで。大坂に赴くには船の方が遥かに快適だったでしょうね。

指紋や写真など、個体識別の方法が他に無い時代は死体に大いに語らせねば仕方がなかったのでしょうね。町はずれに行けば、いつも首や死体が晒してあるというのは今では考えもつかないことですね。まあ、それでも最後は落ち着くべき所に落ち着くようです。

夏に墓参りをさせるのは拷問ですよね。

そこで彼が選んだのが所謂明智藪なのでしょうが、師匠が当日「ここしかないという道がある」と話しておられたのを鮮明に覚えています。ここしかない、というのはこの丘陵地を越えるにはここしかない、という意味に解釈したのですが、そうだとすると地元に詳しい待ち構える側にすれば、光秀は京街道を外して場合は必ずこの道を通るだろうという予測もしやすいのではなかったろうかとも思えます。

ちなみにここ小栗栖を無事越えたとしても次に待つ逢坂の山越えはどうしようと考えていたかにも気になるところです。こんなことを考えるに、本能寺の変の後、家康はよく無事に三河まで帰れたものだと感嘆せざるを得ません。朝倉攻めで浅井氏と挟み撃ちにあった信長が選んだルートは根来坂越えだと聞いていますが。戦国時代は今の様な地図があったわけではないのによくぞ細かい判断ができたものだと感心しています。それを支えたのは各地のシンパの情報だったのでしょうね。

我が徘徊の楽しみの一つはある人物を自分に置き換えていろんなシミュレーションをすることなのです。まあ俺やったらどないしたやろうか、という事でございます。

「ここしかない。」というのは気になりますね。「京街道」終了後の第1回は、それを頼んでみましょう。今度は黄桜でなくて伏見桃山辺りで一杯やると言うことで(笑)。

その昔、「無頼漢長兵衛」と題する映画(亀井文夫監督)を見たことがありますので、小栗栖長兵衛の名前は覚えていました。

映画では市川右太衛門が扮しており、光秀は河津清三郎、秀吉は東野英治郎でした。それよりも、楚々とした相馬千恵子が印象に残っております。

冗談はさておき、「吉利倶」の言葉は初めて聞きました。木の切り口にどんな言葉が現われていたのでしょうか。まさか「酒気厳禁」なんてことはないでしょうが・・・。

深草に軍部の施設が多いとのことですが、京都の連隊本部は深草でした。師団街道の名は今も残っています。軍神乃木神社もあります。

行かれた藤森神社には記念碑や忠魂碑もあるはずです。この神社は流鏑馬の行事がありますので、最近は競馬に便乗しているのかも。今は境内近くに民家が接近していて見栄えが悪くなりました。

盛り沢山な徘徊の中では、橦木町がgunさんの馴染み深い場所でしょうか。それにもまして、「伏見市」の仁丹標識は貴重品ではないですか。もう80年以上も前の物ですから。

最後はめでたい金札宮で締めくくられて何よりでした。きっと御利益があることでしょう。打ち上げの「スタウト」では見解が分かれた様ですが、まあ、女性の好みもそれぞれですし(F氏の好みは知りませんが)・・・。

切り株に浮かんでいた梵字、それが由緒となったと言うことならば八幡神の本地仏である阿弥陀さんかも知れませんね。

光秀を槍で突いた人物の名として長兵衛さんの名が伝わっていますが、岡本綺堂が参考にしたとなれば、歴史書ではなくて江戸時代の通俗小説でしょうね。銭形平次などもかなり出鱈目ですが、黒沢の「七人の侍」なども含めて、創作されたものが時代を経てあたかも「史実」であるかのごとく思われるようになるというのも多いようです。宮崎市定先生の書かれたものを読んでいると司馬遷の「史記」ですら、当時の演劇の影響をだいぶと受けていると言うことです。

コースの近く、明智光秀落命の地、小来栖には行ってみたいですね。小学校の2,3年のころ、光秀の三日天下、さらに百姓に討たれたということを知り、子どもなりに衝撃を受けました。

長兵衛というのは、金めあての不良百姓でしょう。しかし、左翼史観でいえば、支配者に一矢報いた、例の安重根みたいになるのでしょうか。うすっぺらいですね。

秀吉は褒美をあたえず、処罰しますね。支配者としてそうしたのでしょうが、人の道としても正しいと思います。

大石順教の仏光院がでてきますね。私はマザー・テレサより順教さんの方を、尊敬し、かつ信頼しています。

マザーは全世界から集まる莫大な資金を、一部の南米の政治家たちに政治資金として送っていたというなまぐさい話もあります。晩年身体が弱った時にカナダで最高級の治療を受けています。一方でインドの「死の家」では治療らしいこともせず、「神様がいますよ、安心しなさい」そればっかり。じゃアンタもカナダへ行くなと言いたいですね。(最近、バチカンのタブーが少しづつ弱まり、人間マザーの研究が出てきたようです)

順教さんは、突然身に降りかかった両手切断という不幸を見事に克服しました。しかも、もともとは芸妓、つまり、ごく普通の人ですから・・・その努力に心打たれます。

私は勉強不足で、順教尼のことを40代になって、TV番組「知ってるつもり」ではじめて知りました。もっと知られてよい人ですね。

今回も暑さ当たりが怖くて不参加して申し訳ございません。

皆さま精進の良い方ばかりで、灼熱の日ではなかって安心していました。

今、地図を広げて皆さまの歩かれたところを蛍光ペンで線引きして記事とあわせて楽しませて頂いています。

教育大の休憩で一息つけてほんとに良かった!

もうひとつの光秀籔は福知山にありますね。平成の初めに福知山で一年あまり住んだことかあります。福知山も宮津や亀岡と変わらず光秀贔屓がありますので、土地の方に光秀籔と云うのを教えて頂きました。

伏見は大手筋商店街に知り合いがいましてあちこち歩きましたが、歴史畑とは正反対で、大好きな人の家を探して何度徘徊したか・・・(笑) 若気の何やらでした。

次回は9月でしょうか?少しは涼風があるかな。