我が藩のため、我が国の為と命をものとももしない犠牲精神は何か、どこからくるのか、思想哲学、宗教の何か共通するものが存在するかもしれないと、会津藩校日新館に向かいました。

白虎隊は藩主に、特攻隊は天皇に、その身を捧げた事で哀れながらも武士道に通ずる美談として伝えられています。

靖国神社、遊就館において会津藩、奧羽列藩同盟、新撰組は朝敵とされて、靖国神社には祀られていない印象でした。

靖国神社が犠牲者の御霊を慰霊する場所という事には疑問を感じますが、問題はそこでは無く、世間一般の参拝される方に長い間会津藩は朝敵と誤解され続ける事に、戊辰戦争で犠牲になった御霊としては許し難い想いに違いありません。今に続く会津の人たちが汚名を着せられたままで和解を求められても、受け入れ難いだろう事は理解できます。

もし、自分の死に対して納得いかないその無念さはどこに持っていけばいいのでしょうか、その御霊はどこに行けばいいのでしょうか?

白虎隊のお墓のある飯盛山のある資料館に

白虎隊自刃のイラストがあり、そこには「俺たちはどこへいけばいいのか、、どこへ、、」という言葉が添えられていました。現界的には、自藩のお城が落城して行き場を失ってしまった嘆きと受け止められますが、私には魂の行き場を失い彷徨っている御霊の言葉の様に感じられました。

私達は、霊体幽体肉体を持ち、霊的向上を目指し生き変わり死に変わり生き続けるのであり、現界の執着が取れず怨念や憎しみを残していけば、浮遊霊として現界で彷徨い続ける場合があります。

「前世で殺された」「自分たちが今苦しんで居るのはお前たちのせいだ」と言って復讐をする霊も現れ、その想いが現界に伝わります。日本人であれば霊的現象を存在するものとして受け止める人は多いと思われます。

自刃や切腹は武士道精神から見て潔さにも思えますが言われなき理由から切腹を言い渡された人もいる事は歴史の中でよくあり、果たして白虎隊の自刃、その背景にはどの様な思想があったのでしょう。歴史の流れの中で自刃、切腹がいつ頃どの様な背景から行われたのかと日新館に向かいました。

日新館については著書「幕末会津藩」に開校に至るまで紆余曲折、思想宗教の確執があったことが詳しく述べられています。

ーーーー以下 抜粋ーーー

思想の対立

生み出す物が大きければ大きい程

そのための陣痛もまた大きいーーー。

会津が世に誇る藩校日新館、

その設立までの道のりも、やはり容易ではなかった。

朱子学対徂徠学

学派の対立、ひいては会津と幕府の対立にもなりかねず、

日新館は難産の末誕生し、屹立したのである。

今でも多くの人が敬愛してやまない純真一途会津武士道。

それがこの学舎で育まれた事もまた事実である。

会津の初期教学

会津生まれの兵学者、山鹿素行は一時朱子学を学んだがその頃の農工商に寄食する様々な武士の行いに、平和時における武士の職分の存在理由を考えようとして、儒教の原典に帰ることを主張した。

武断政治の傾向が強かった当時に官学の朱子学を批判する事は容易な事ではなく、ふとどぎなる書物を公刊した角で幕府に勾引され赤穂浅野家に配流されてしまった。

これを決定づけたのは時の徳川三代将軍家光の補佐役を務めていた、時の執権会津の保科正之であった。

山鹿素行が勾留されていた頃会津では横田三友俊益が、肥後禅僧無為庵如黙を堂主に迎え「稽古堂」を建てていた。

この学校は郷学の一つで全国に先駆けていたばかりでなく

いくつかの特色を持っていた。ーー略ーーー

江戸でこのことを聞いた正之は向学奨励、この校地を無年貢とした。その10年後1674年郭内講所を設立、これが会津藩における官立学校の第一号となった。

この講所では吉川惟足が神道を山崎闇斎が大学を講じたと伝えられているが、この講所はあまり振るわず、僅か4年後には講学は全く途絶えてしまった。

それから4年後、仙台の浪士が若松に来て王陽明の心学を唱え始め広く流行するようになった。

彼らの主説は仏教を説破し忠孝を励まし明徳を顕会う顕すという物であった。が、行動では仏法を忌むもので、葬祭に魚や鳥を用い甚だしい場合は仏壇を壊すものもあり、何かと流言飛語が飛び交った。この事態を収めるべく心学禁止令を出した。(1683年)

無為庵も心学を奉じる学舎であったことで、禁止令は稽古堂にも波及し、無為庵は流罪となった。

その後藩中物騒騒然となったが、ーー省略ーー

家老職の変更などがあり怪しむべきものではなかったとして、心学の一件は決着し、禁令は解かれたが、無為庵の配流だけは何故か解かれなかった。

郭内講所と稽古堂の興隆が命ぜられ、藩主正容(まさかた)自らが講所に臨み孔子像を安置された(1688、12月)その一年後、場所を移し新学舎を建てる事になり稽古堂という名称は廃止となった。郭内講所に孔子廟の遷座式が行われ毎年釈奠(せきてん)の儀を虚構すべき旨が命じられた。

会津藩は財政危機の中にあって郭内講所は約110年に亘って衰微したままになっていて、このような班の実情を憂いて朱子学から離れ実学を学ぶ風潮が顕われる様になってきた(1743-1764)

「会津藩教育考」によると柔術師範鹽(しおだ)昭矩小伝の中に

「初め昭矩、程朱学を修む。当時一般徂徠学に傾き、程朱学を廃せしが、昭矩は卓然動かず、講究を怠らざりき」とある。1781年家老に就任した田中玄宰(はるなか)は藩政の立て直しを図る。

大改革の立て直しには実学による藩士の教育と人材登用を無視できない。玄宰は藩政教育の中核を成す人材教育のため儒者古屋昔陽の招聘を計画するも、昔陽は保科正之の排した古学派儒学者であったから藩内の抵抗は大変なものであった。一旦は退いたものの再び求められて家老職に就いた。

玄宰の大改革は藩政全般に亘る厖大なものであった。

その改革の一環として文武一体の習得を義務付け「藩政に役立つ人物」育成の為再び昔陽を招聘した。

また一方では学風切り替えのため、徂徠学の儒学者達を新たに儒官として迎い入れた(1788)

更に従来の郭内講所を「西講所」と称し、十一歳から十八歳の就学を義務付け、全ての藩士に就学を義務付け、武芸においては兵学及び弓、馬、槍、刀、火術、の修得に厳しい公令が制定された。

旧稽古堂の流れを汲む町講所は北学館、新たに南学館、藩校は合わせて4校となった。

その教科書は昔陽の徂徠学を基にしたものだった。

しかし表立って本来の朱子学から徂徠学に切り替える事はなかなか容易ではなかった。第一に朱子学は徳川家康本人が登用した幕府の学問であり、徂徠学や心学を異学として禁止令を出していた。第二は山鹿素行を赤穂に配流した藩祖保科正之の教学に反するという事、であった。

この様に当時の会津藩は藩祖の教学に反し、幕府の教学にまで反するという形となったのである。

会津藩に於ける講学は儒者は、ほぼ徂徠学派で占められた。天明、寛政期の行われたこの思想系譜の切り替えは精神修養から民生育成本意の学への切り替えでこの時から産業の育成に持続されて行く。学制の改革が着々と進む中講所を一つにまとめ、新しく学館を建設する話が持ち上がった。

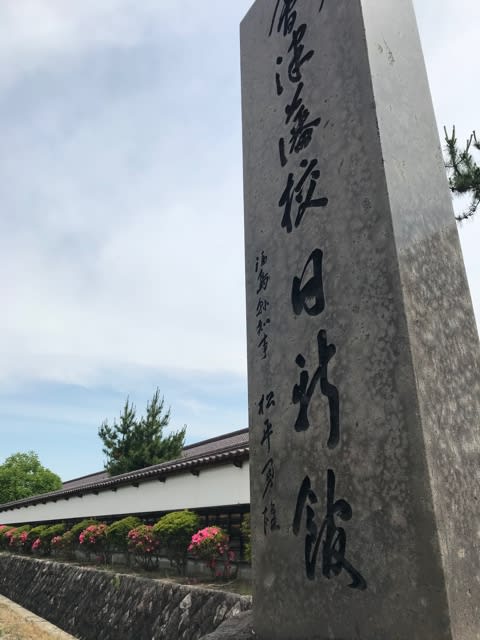

寛政11年(1799)新しく「日新館」と命名された学舎が完成した。享和3年(1803)年大成殿が落成、田中玄宰が総司となって孔子像の遷座式並びに釈奠の礼が挙行された。文武の学寮が1804年、稽古堂の創立から139年目であった。

日新館という名称は中国の経典から取ったものと言われている。

ーーーーー抜粋終了ーーー

この日新館の出来るまで、その教学を巡って、朱子学と儒教の思想対立が背景にあり、その中で神道系が衰退していった事に注目しました。文武両道の誉高い会津藩士は儒教を主体としてしています。

そして興味深いのは、朱子学と儒学の対立の結果だったのか、

赤穂浪士の切腹を決定したのは儒学者萩生徂徠であったと言います。

このことから見ると白虎隊は儒学の教え忠臣による自刃で有り、

保科正之が山鹿素行を流罪にしたことや、

思想、宗教の混沌とした中で更に怪しげな参入者があったこと(その問題は自然消滅したらしいことが述べられています)

その騒ぎを起こしたのは何らかの意図があった、、というニュアンスが感じられます。

1666年、山鹿素行が時の徳川三代将軍家光の補佐役であった保科正之によって赤穂浅野家に配流、保科正之は朱子学の信奉者であった。

(1703年、赤穂浪士討ち入り事件が有り、討ち入りした赤穂浪士の切腹の決定をしたのが萩生徂徠であるというー別資料による)

忠臣蔵という命名は儒学の教えからとったのでしょうか。

会津藩に於いては徳川家には絶対忠孝を説いています。

白虎隊が忠臣を誓う藩主とお城の落城によって、自陣という形で忠孝の義を示した、ということです。

山鹿素行の教学に共鳴した乃木希典も明治天皇崩御後に

自刃していますー別資料

日本本来の古神道が会津藩の教育には存在しなかったという。

武士道を検索して見るとその定義が存在するわけではなく時代の流れ、社会背景、受け止める側の思想哲学によるものとわかりました。

私の拙い歴史観から申し上げますと、

武士道精神とは、慈愛、信念であり悪に対する正義、勇気、行動、弱い立場にあるものへの犠牲的精神、無償の愛の精神では無いかと思います。

日新館の正面門を潜りますと、真正面に大成館、そして学舎全体が中国色濃く感じました。大成館には孔子像が鎮座していました。

もしや、今世界で問題視されている孔子学院が

既にこの時日本に存在していたのでしょうか?

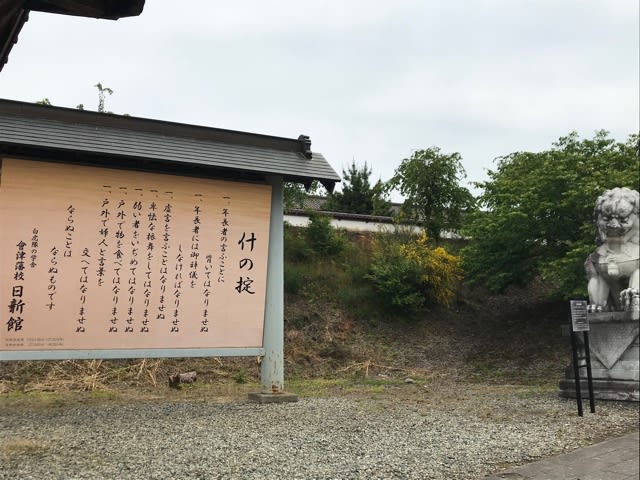

有名な什の掟が門外入り口に掲示してありました。良し悪しは別としてこの様な掟は今の時代にそぐわないと思われますが、会津藩はこの掟に固執して自らを追い詰めていったものと思われます。

儒学が時の権力者の都合の良い様に利用されて、先の戦争のに継続し、特攻隊の犠牲精神が美化されているのでは無いでしょうか?

観覧終わって駐車場に来てみたら、このタイミングで伊達政宗を描いた仙台の観光バスが、、、。

鶴ヶ城が伊達政宗の藩主時代が長かったら会津藩はどの様な歴史を辿ったのでしょうか?

自刃せず済んだかも、、、。

2023 6/24