そうそう。

お店かしら?軒先に野菜類が並んでいる。

お店かしら?軒先に野菜類が並んでいる。

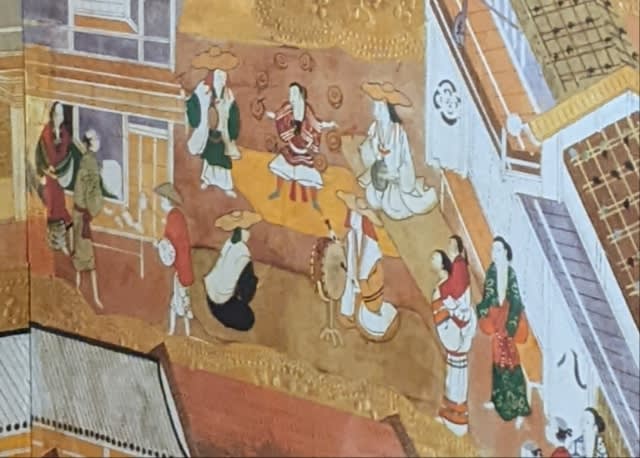

これ、何をしているんだろう?

これ、何をしているんだろう?

左側になにか石臼で摺っている人がいる。右側には何かなあ?もち米とか冷ましているところとか?

左側になにか石臼で摺っている人がいる。右側には何かなあ?もち米とか冷ましているところとか?

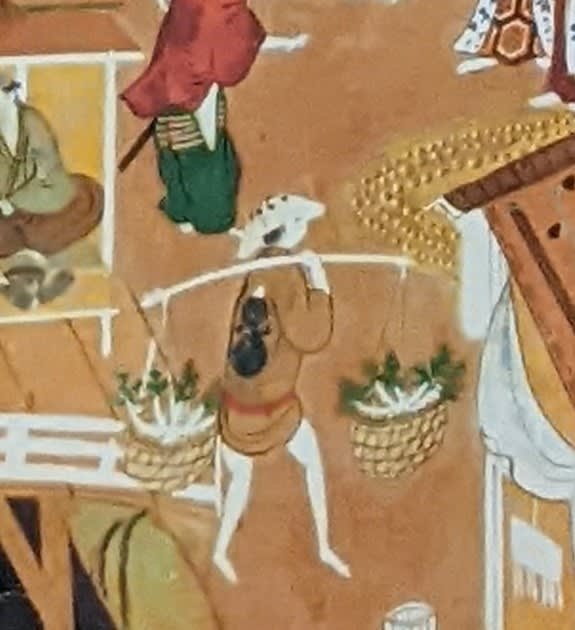

お公家さん?となにかを運んでいる人夫さん。

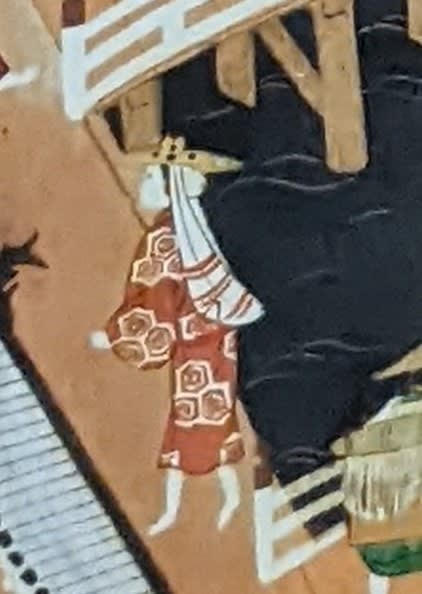

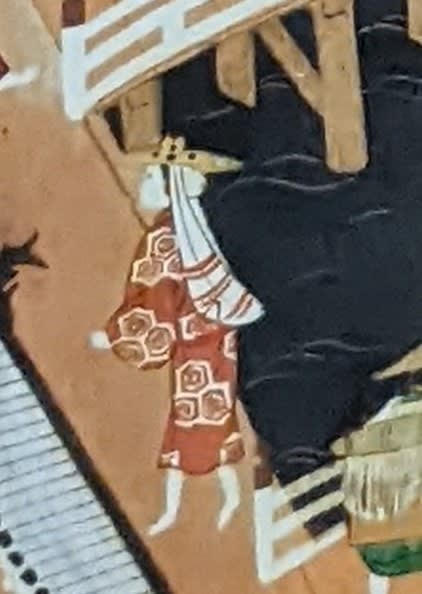

旅の女性?

旅の女性?

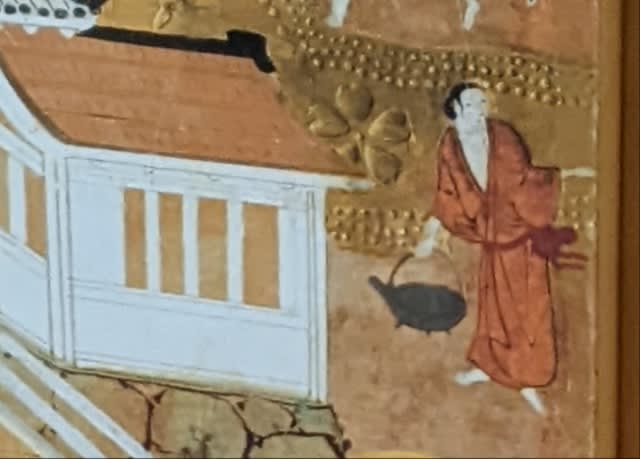

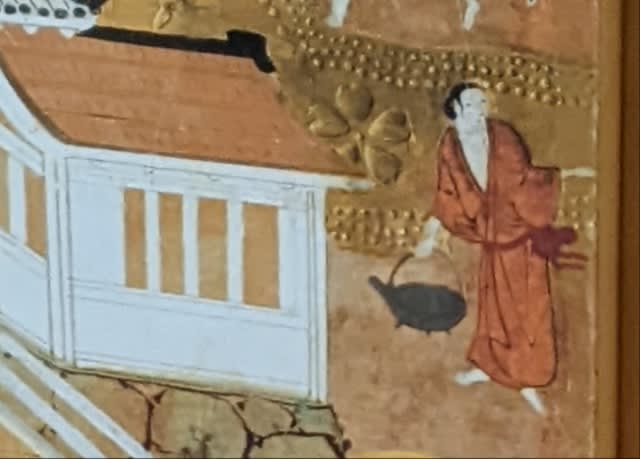

鉄瓶?鉄鍋かな?を運んでいる女性。

鉄瓶?鉄鍋かな?を運んでいる女性。 こちらも、きものの丈は長いけど、腰紐の結びはかなりゆるい感じ。それに、ドレスのように裾が広がっている。

こちらも、きものの丈は長いけど、腰紐の結びはかなりゆるい感じ。それに、ドレスのように裾が広がっている。

天守閣について書くのを忘れてた(笑)。

8Fからの眺めは良かったな!

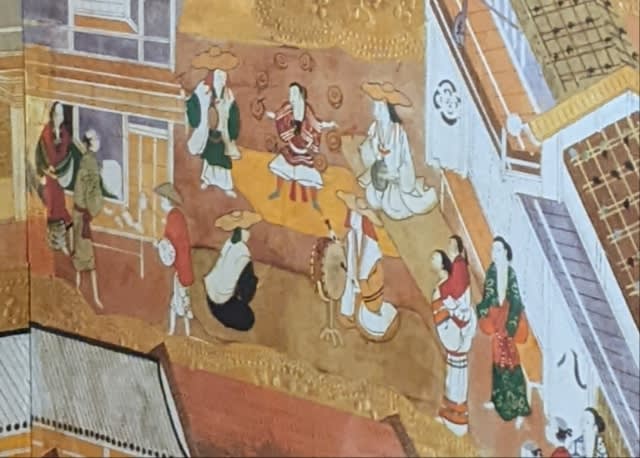

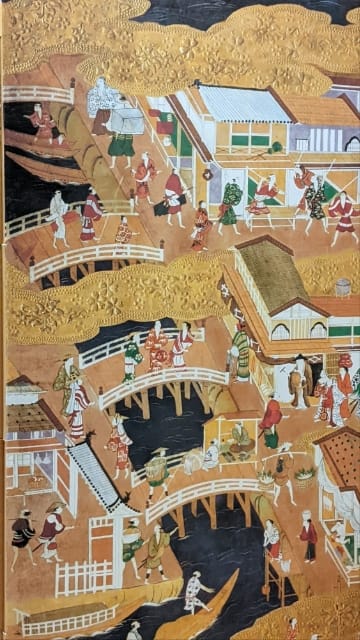

あとは、大坂夏の陣の屏風。すごいな。細かくて。リアル。

歴史、あんまりわからないけど、わかりやすく説明が付いていて。

徳川と豊臣が戦っていて、豊臣方の大将が真田だったってことかな?

お城から担がれて逃げる、身分の高い女性。橋が落ちて、堀の中を渡って逃げようとする女性。

お城から、だいぶ離れたところまで兵がいて、いかに戦が広い範囲で行われたかがわかった。

戦って、お城だけですまないんだな。周りも巻き込まれる。

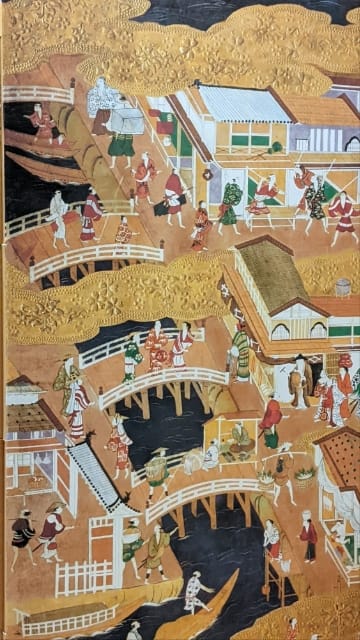

一方、オーストリアに渡っていた日本の屏風。

「豊臣期大坂図屏風」

これはコピーだけれど、十分きれい。城下町の様子がわかって楽しい。

お店かしら?軒先に野菜類が並んでいる。

お店かしら?軒先に野菜類が並んでいる。 これ、何をしているんだろう?

これ、何をしているんだろう?太鼓叩いている人がいるんだけど。見世物?

左側になにか石臼で摺っている人がいる。右側には何かなあ?もち米とか冷ましているところとか?

左側になにか石臼で摺っている人がいる。右側には何かなあ?もち米とか冷ましているところとか?

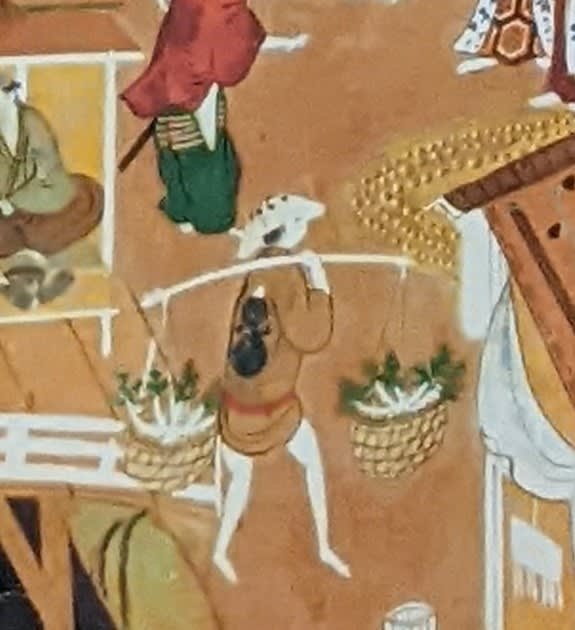

お公家さん?となにかを運んでいる人夫さん。

一番気になったのは、きもの。物売りとかはすごく短い丈のきものを着て、帯というより紐。

脚丸出し。通気性良さそう。

高温多湿の日本に最適!

旅の女性?

旅の女性?きものの丈が短め動きやすそう。

鉄瓶?鉄鍋かな?を運んでいる女性。

鉄瓶?鉄鍋かな?を運んでいる女性。かなりゆるい着かただと思う。腰の左で、かろうじて前がではだけないように紐で結んでいるように見える。

こちらも、きものの丈は長いけど、腰紐の結びはかなりゆるい感じ。それに、ドレスのように裾が広がっている。

こちらも、きものの丈は長いけど、腰紐の結びはかなりゆるい感じ。それに、ドレスのように裾が広がっている。今のきものは、きゅうくつそうだけど、この時代のきものはいいなあ。

帯じゃなくて紐だし。

着かたもゆるゆる♪

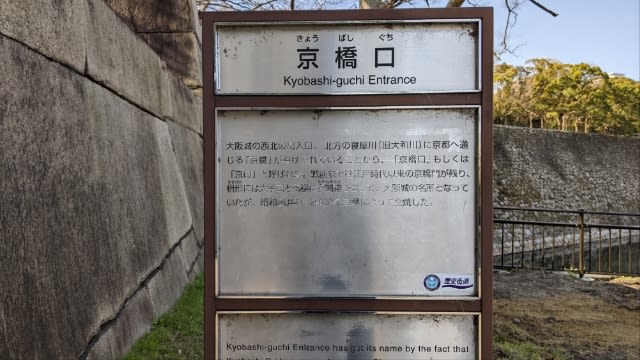

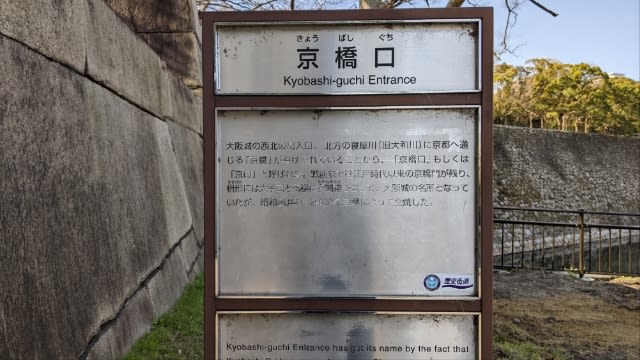

大阪城通い3日め。この日は京橋口から入った。

京橋口から入って正面の石垣。

京橋口から入って正面の石垣。

左側側面。

左側側面。

左側側面。

画面右側が正面。

多聞櫓の石垣(たぶん)。

多聞櫓の石垣(たぶん)。

大手口枡形や桜門枡形にも負けない迫力の巨石。

因みに、初日は西外堀を通り、左手に乾櫓、千貫櫓を見ながら大手門から。

二日目は、大阪府警と大阪歴史博物館の間の通りから出て、南外堀と六番櫓を見てから大手門から。

さて、京橋口。

戦前までは門と多聞櫓が残っていたらしい。

見れないのが残念。

ここも枡形になっているのが、石垣を見るとわかる。

そして巨石も使われていて(鏡石と言うらしい)、壮観!

京橋口から入って正面の石垣。

京橋口から入って正面の石垣。 左側側面。

左側側面。

左側側面。

画面右側が正面。

多聞櫓の石垣(たぶん)。

多聞櫓の石垣(たぶん)。大手口枡形や桜門枡形にも負けない迫力の巨石。

力、入ってるな~!

ぐるっと見渡した動画を挿入したいのだが、できないのが残念。

それに今回は、青屋門と玉造門には行かなかった。

現存する櫓で見てないのは、一番櫓だけだが、

まだ見てない櫓跡も多い。

次回のお楽しみだね。

いや〜、正直、大阪城、こんなに楽しめるとは思ってなかったわ~!

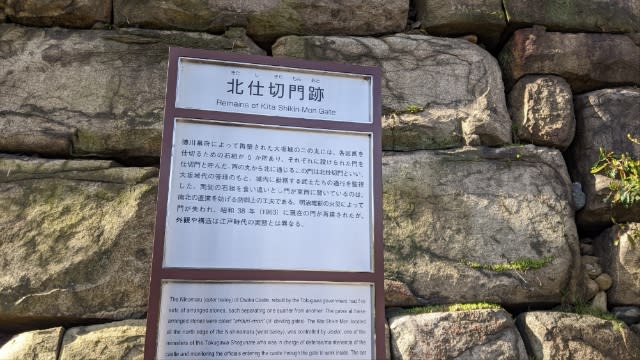

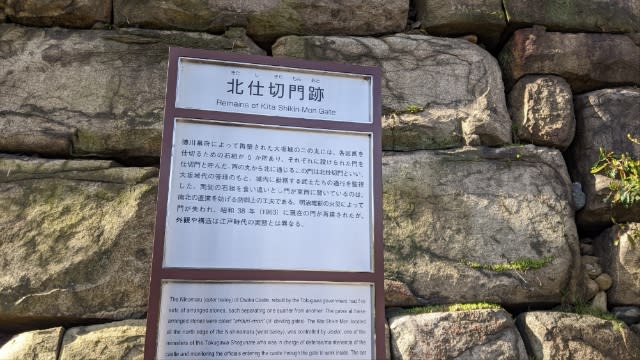

今回の大阪城観光で興味をもったのが、仕切門。

天守下仕切門跡。ここも面白い。画面奥左側から、天守閣を目指して登ってくると正面に壁(石垣)!

特に

「門」のイメージって、その家の「格」を表すから、重厚な造りにするとか、目立つようにするものだ、と思っていた。

「門」のイメージって、その家の「格」を表すから、重厚な造りにするとか、目立つようにするものだ、と思っていた。

だけど、この北仕切門。道からちょっとそれたところにある。何気なく歩いていると、京橋口方向から来ても、極楽橋方向から来ても気が付かない。

私は、「何か道からそれたところで写真撮っている人がいるな~。なんだろう?」

と寄り道してみたら、門だった。

敵に見つかりにくくするため?

まるで門があるのを隠すかのような配置。

次に

天守下仕切門跡。ここも面白い。画面奥左側から、天守閣を目指して登ってくると正面に壁(石垣)!

行き止まり??

と思った。すると、右手に道(昔はここに門があったのだろう)。

しかも狭い。

(この写真は仕切門跡を通り抜けて、天守閣側から撮ったもの)

意地でも天守閣へ向かう敵を阻止するぞ、という意志が伝わってくる配置だね。

まっすぐには進ませない。

道が急に右に曲がれば、列も乱れるだろうし、門があればそこは渋滞するだろうし、仮にその門を突破したとしても道が狭くなればやっぱり渋滞する。そこを狙って天守閣から狙撃することも考えていたのだろう。

そんなことを、あれこれ空想させてくれた仕切門跡だった。

楽しい🎶

重要文化財 金蔵(きんぞう)(または「かねぐら」「かなぐら」)

重要文化財 金蔵(きんぞう)(または「かねぐら」「かなぐら」) 床板の下は全面敷石にして、石と石の間は漆喰で固めて固定。

床板の下は全面敷石にして、石と石の間は漆喰で固めて固定。外壁は、なまこ壁。壁に貼りつける瓦と瓦の隙間を漆喰で盛り上げてある。防火、保温、防湿の効果。

窓は小さく、鉄格子がはめ込まれており、入口は三重で3回扉を開けないと中に入れないらしい。(「図説日本の城と城下町①大阪城」より)

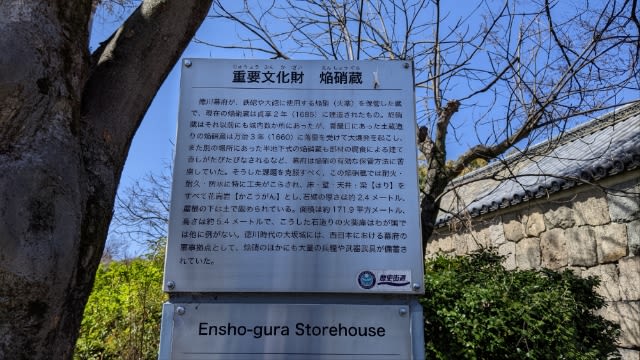

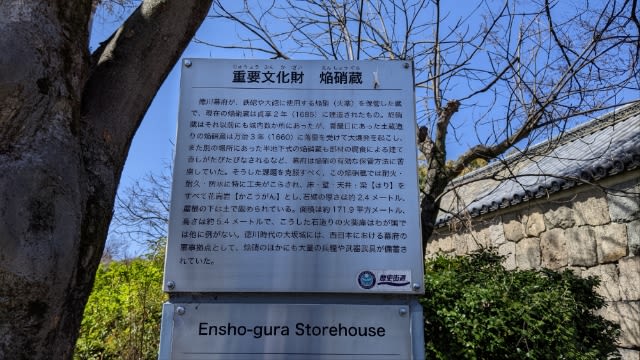

重要文化財 焔硝蔵(えんしょうぐら)

重要文化財 焔硝蔵(えんしょうぐら) つまり、火薬庫。

つまり、火薬庫。引火防止のため、壁・床・天井ともに花崗岩の切り石としっくいで固められた建物。窓はない。