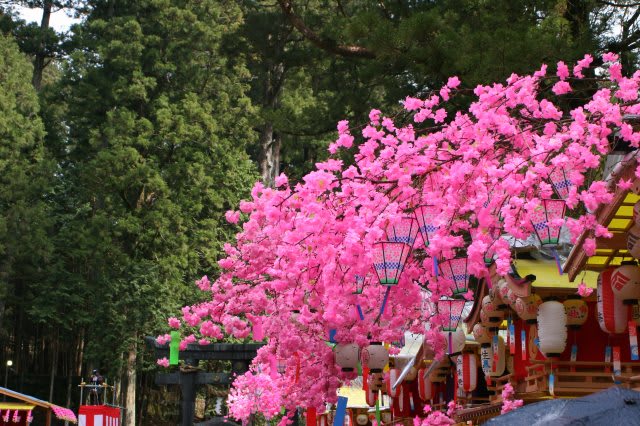

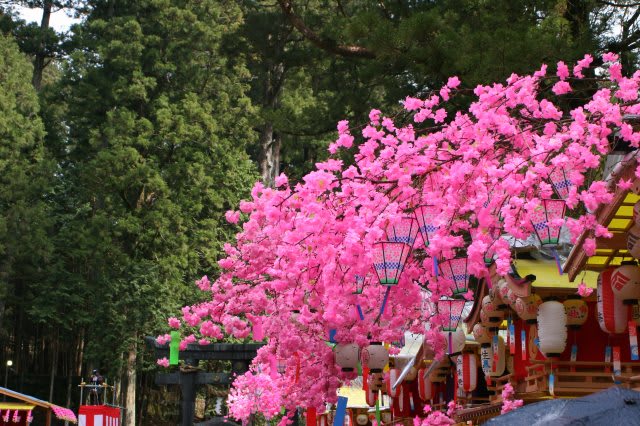

4/17 (火)本祭り 昼から二荒山神社にて名刺交換~を見学した

日光の鎮守社である二荒山神社の例大祭・弥生祭の起源は神護景雲年間(767~770)にまで遡る。

渡御に使われる本社(新宮)・本宮・滝尾の三基の神輿には南北朝時代の年紀銘がある

初めは旧暦六月に祭りを行っていたが、暑さが厳しいために弘仁十一年(820)より三月三日に行うことになり、名称も三月会、弥生祭と言われるようになった。

しかし、明治五年(1872)の改暦令によって、季節的にはほぼ同じ時期である四月に行われるようになった

この弥生祭は、昔から「ごた祭り」とも呼ばれ、いずれも古いしきたりを重んじ、格式通りに万事を進める祭りで、そのため、ひとつまちがうと町内単位の 『ごた=トラブル』になるため、大老から若者まで全神経を働かせますが、何か支障があった場合には、祭りの進行がストップし予定通りにならないこともある。

「名刺交換」

○○町から参りました○○と申します。

本日はおめでとうございます。

(名詞を交換し)、ご町内の皆様方にも宜しくお伝えください。

という様な事を大声で言っていた

これをすべての町内同士で行なっていた。

残念ながら通り雨、雷鳴も少し轟いていた

■ 12:00 奉納余興 本社境内特設舞台

中学生と小学生の女の子の可愛らしい舞

■ 14:00 三神輿本宮還御着輿祭(sanshinyohonguukangyochakuyosai)

本社拝殿

本宮神社より下神道を通り本社へ還る

拝殿内での神事

本社・滝尾・本宮の三社の神輿を本社に安置して、神輿飾りの儀式を行

拝殿内に鎮座した三神輿

子供達の祭りの衣装も各町で異なる

「神明廻り」

各家体が拝殿の周りを巡って家体とお囃子の献備を行う

本殿 中には入れません

神明廻りが終わると、各町の代表者が拝殿前に参集し、手打ち式が行われ、当番町から順に、二荒山神社を退出する。

鳥居を出て上神道へ。ここから家体のお囃子は大人が取って代わり、威勢のよい”馬鹿囃子”を演奏する

鬱蒼たる杉の高木が並ぶ上神道

17:30分を回り、辺りも暗くなってきた

五重塔

上新道から東照宮 門前へ

この後、表参道を通り、御物見前で再び手打ち式が行われ、「繰り下げ口上」の使者伝達があり、ここで東西両町が別れる。

4/17 (火)本祭り

■ 10:00 例祭(reisai)

本社拝殿

献幣使参向のうえ例祭を執行し、国家の安泰と氏子崇敬者の安全を祈願する

■ 12:00 三神輿本宮渡御発輿祭(sanshinyohonguutokyohatsuyosai)

本社拝殿

三神輿渡御行列を整えて上神道から中山通り、長坂を経て本宮神社へ渡御する

■ 13:00 三神輿本宮着輿祭(sanshinyohonguuchakuyosai)

本宮神社

宮司以下供奉員200名、二荒山神社発祥の地である本宮神社にて祭儀を行う

■ 14:00 三神輿本宮還御着輿祭(sanshinyohonguukangyochakuyosai)

本社拝殿

本宮神社より下神道を通り本社へ還る

■ 11:00 東西両町家体献備 境内繰り込み

■ 12:00 奉納余興 本社境内特設舞台

■ 15:00頃 神明廻り

■ 拝殿前手打ち式 神明廻り終了後

日光の鎮守社である二荒山神社の例大祭・弥生祭の起源は神護景雲年間(767~770)にまで遡る。

渡御に使われる本社(新宮)・本宮・滝尾の三基の神輿には南北朝時代の年紀銘がある

初めは旧暦六月に祭りを行っていたが、暑さが厳しいために弘仁十一年(820)より三月三日に行うことになり、名称も三月会、弥生祭と言われるようになった。

しかし、明治五年(1872)の改暦令によって、季節的にはほぼ同じ時期である四月に行われるようになった

この弥生祭は、昔から「ごた祭り」とも呼ばれ、いずれも古いしきたりを重んじ、格式通りに万事を進める祭りで、そのため、ひとつまちがうと町内単位の 『ごた=トラブル』になるため、大老から若者まで全神経を働かせますが、何か支障があった場合には、祭りの進行がストップし予定通りにならないこともある。

「名刺交換」

○○町から参りました○○と申します。

本日はおめでとうございます。

(名詞を交換し)、ご町内の皆様方にも宜しくお伝えください。

という様な事を大声で言っていた

これをすべての町内同士で行なっていた。

残念ながら通り雨、雷鳴も少し轟いていた

■ 12:00 奉納余興 本社境内特設舞台

中学生と小学生の女の子の可愛らしい舞

■ 14:00 三神輿本宮還御着輿祭(sanshinyohonguukangyochakuyosai)

本社拝殿

本宮神社より下神道を通り本社へ還る

拝殿内での神事

本社・滝尾・本宮の三社の神輿を本社に安置して、神輿飾りの儀式を行

拝殿内に鎮座した三神輿

子供達の祭りの衣装も各町で異なる

「神明廻り」

各家体が拝殿の周りを巡って家体とお囃子の献備を行う

本殿 中には入れません

神明廻りが終わると、各町の代表者が拝殿前に参集し、手打ち式が行われ、当番町から順に、二荒山神社を退出する。

鳥居を出て上神道へ。ここから家体のお囃子は大人が取って代わり、威勢のよい”馬鹿囃子”を演奏する

鬱蒼たる杉の高木が並ぶ上神道

17:30分を回り、辺りも暗くなってきた

五重塔

上新道から東照宮 門前へ

この後、表参道を通り、御物見前で再び手打ち式が行われ、「繰り下げ口上」の使者伝達があり、ここで東西両町が別れる。

4/17 (火)本祭り

■ 10:00 例祭(reisai)

本社拝殿

献幣使参向のうえ例祭を執行し、国家の安泰と氏子崇敬者の安全を祈願する

■ 12:00 三神輿本宮渡御発輿祭(sanshinyohonguutokyohatsuyosai)

本社拝殿

三神輿渡御行列を整えて上神道から中山通り、長坂を経て本宮神社へ渡御する

■ 13:00 三神輿本宮着輿祭(sanshinyohonguuchakuyosai)

本宮神社

宮司以下供奉員200名、二荒山神社発祥の地である本宮神社にて祭儀を行う

■ 14:00 三神輿本宮還御着輿祭(sanshinyohonguukangyochakuyosai)

本社拝殿

本宮神社より下神道を通り本社へ還る

■ 11:00 東西両町家体献備 境内繰り込み

■ 12:00 奉納余興 本社境内特設舞台

■ 15:00頃 神明廻り

■ 拝殿前手打ち式 神明廻り終了後

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます