2016 7 足尾銅山観光 通洞

足尾町が日光市に併合してから、町人口が3000人を切ったと新聞で見た。

かつては銅山で栄え、大正時代には4万人近い町民がいて 県2位の街だった。

1973年閉山後、過疎化が止まらないのか。 しかし一方で足尾銅山を鉱害の原点という大きな社会問題を引き起こした負の遺産とは切り離して、日本の近代産業発祥の地としてユネスコ産業遺跡登録への働きかけがある。また、煙害地の植林は国、県、古河のみならず多くのボランティアの手により、荒廃地であった山々の緑は回復しつつある。

2016年、実家の父が亡くなるこの年に父方のルーツ探しに、また失われゆく産業遺産を撮影して残しておこうという事から足げに足尾に通っていた時期があった。

足尾銅山観光は、家に自家用車がなかったので自分が車を購入してから数回訪れて、平成になる前の昭和の年にまだ元気だった父と訪れたのが最後だった。その時のビデオ映像が残っていた。 子供たちと訪れた記憶がない。だとしたら30年ぶりか

通洞抗入口

銅山閉山後、坑道の1部が1980年から足尾銅山観光として利用されている。平成20年3月に国指定史跡に指定された

通洞抗はいわば足尾銅山坑内の表玄関である

明治18年に開削されたもので同29年に完成した 海抜602m、ここから高さ2.7m幅3.0mの電車坑道が6.5kmの奥まで通じている。

またこの坑道を基準にして、上に20回(高低差600m)下に15回(高低差約450m)の抗道が付けられている

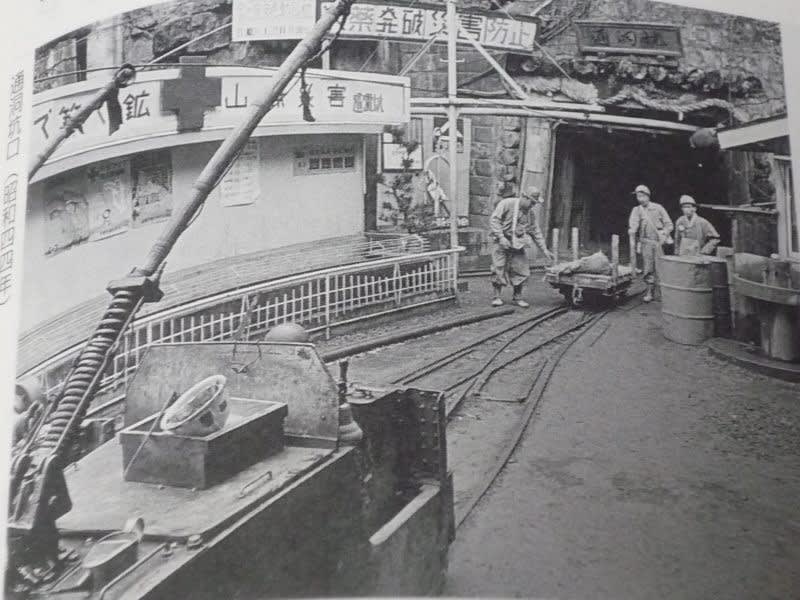

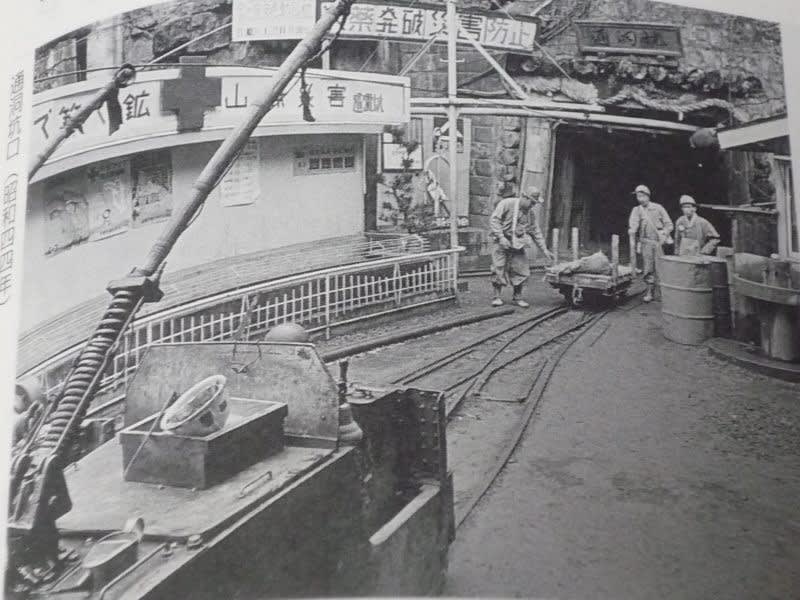

明治時代 足尾銅山絵葉書より

通洞は、鉱業用語で鉱山の主要な運搬兼排水坑道を意味する。

通洞という用語が日本で定義づけされたのは、明治6年九月施工の「日本抗法」である

この法律では鉱物資源はすべて国の財産であり、それに従事するためには、国から区域を借り受け、生産物に対してして税金を納めることなどが規定されている。その中で「通洞」は特別な条件が付され、坑道は幅六尺、高さ九尺以上となっていた。また、坑道保全の義務なども規定されていた。日本の近代鉱山では、鉱山の進展によって通洞開墾が行われたが、100年にわたって1つの通洞を利用した例はない

昭和44年ごろ

坑内の様子。 電車で坑内まで乗車し、降りて歩いて見学。 夏でも涼しく地下水がしたたり落ちていた

木の支柱や側壁が当時の抗道を再現している

江戸時代から昭和までの坑内作業状態の展示。電動で動く人形等は昔とさほど変わっていないようだ。この日は継電器の故障により一部音声が出ない箇所があった

運搬に使われたトロリー電車

通洞抗の坑道開鑿には、当時最新鋭のシュラム式削岩機を使用し、抗口前にコンプレッサを設け、圧縮空気を動力にしたのである。

発破で掘り出した岩石はトロッコを馬に曳かせた。通洞完成後、明治34年(1901年)には本山、小滝(明治30年)ついでトロリー式電気機関車により運搬を開始し、粗鋼や廃石は新梨子立抗完成後は立抗で巻き上げて、有越側の選鉱場に運搬した。

この立抗は、足尾では珍しいオープン立抗で、巻揚機は足尾式100馬力を用いた。大正2年(1913年)新梨子斜抗の開鑿を開始し、大正7年(1918年)にはエンドレス巻による運搬を始めて、輸送量を増強、通洞選鉱場に集中する基盤を作った

(説明文 銅山の町足尾を歩く 村上安正氏著 引用)

足尾町が日光市に併合してから、町人口が3000人を切ったと新聞で見た。

かつては銅山で栄え、大正時代には4万人近い町民がいて 県2位の街だった。

1973年閉山後、過疎化が止まらないのか。 しかし一方で足尾銅山を鉱害の原点という大きな社会問題を引き起こした負の遺産とは切り離して、日本の近代産業発祥の地としてユネスコ産業遺跡登録への働きかけがある。また、煙害地の植林は国、県、古河のみならず多くのボランティアの手により、荒廃地であった山々の緑は回復しつつある。

2016年、実家の父が亡くなるこの年に父方のルーツ探しに、また失われゆく産業遺産を撮影して残しておこうという事から足げに足尾に通っていた時期があった。

足尾銅山観光は、家に自家用車がなかったので自分が車を購入してから数回訪れて、平成になる前の昭和の年にまだ元気だった父と訪れたのが最後だった。その時のビデオ映像が残っていた。 子供たちと訪れた記憶がない。だとしたら30年ぶりか

通洞抗入口

銅山閉山後、坑道の1部が1980年から足尾銅山観光として利用されている。平成20年3月に国指定史跡に指定された

通洞抗はいわば足尾銅山坑内の表玄関である

明治18年に開削されたもので同29年に完成した 海抜602m、ここから高さ2.7m幅3.0mの電車坑道が6.5kmの奥まで通じている。

またこの坑道を基準にして、上に20回(高低差600m)下に15回(高低差約450m)の抗道が付けられている

明治時代 足尾銅山絵葉書より

通洞は、鉱業用語で鉱山の主要な運搬兼排水坑道を意味する。

通洞という用語が日本で定義づけされたのは、明治6年九月施工の「日本抗法」である

この法律では鉱物資源はすべて国の財産であり、それに従事するためには、国から区域を借り受け、生産物に対してして税金を納めることなどが規定されている。その中で「通洞」は特別な条件が付され、坑道は幅六尺、高さ九尺以上となっていた。また、坑道保全の義務なども規定されていた。日本の近代鉱山では、鉱山の進展によって通洞開墾が行われたが、100年にわたって1つの通洞を利用した例はない

昭和44年ごろ

坑内の様子。 電車で坑内まで乗車し、降りて歩いて見学。 夏でも涼しく地下水がしたたり落ちていた

木の支柱や側壁が当時の抗道を再現している

江戸時代から昭和までの坑内作業状態の展示。電動で動く人形等は昔とさほど変わっていないようだ。この日は継電器の故障により一部音声が出ない箇所があった

運搬に使われたトロリー電車

通洞抗の坑道開鑿には、当時最新鋭のシュラム式削岩機を使用し、抗口前にコンプレッサを設け、圧縮空気を動力にしたのである。

発破で掘り出した岩石はトロッコを馬に曳かせた。通洞完成後、明治34年(1901年)には本山、小滝(明治30年)ついでトロリー式電気機関車により運搬を開始し、粗鋼や廃石は新梨子立抗完成後は立抗で巻き上げて、有越側の選鉱場に運搬した。

この立抗は、足尾では珍しいオープン立抗で、巻揚機は足尾式100馬力を用いた。大正2年(1913年)新梨子斜抗の開鑿を開始し、大正7年(1918年)にはエンドレス巻による運搬を始めて、輸送量を増強、通洞選鉱場に集中する基盤を作った

(説明文 銅山の町足尾を歩く 村上安正氏著 引用)