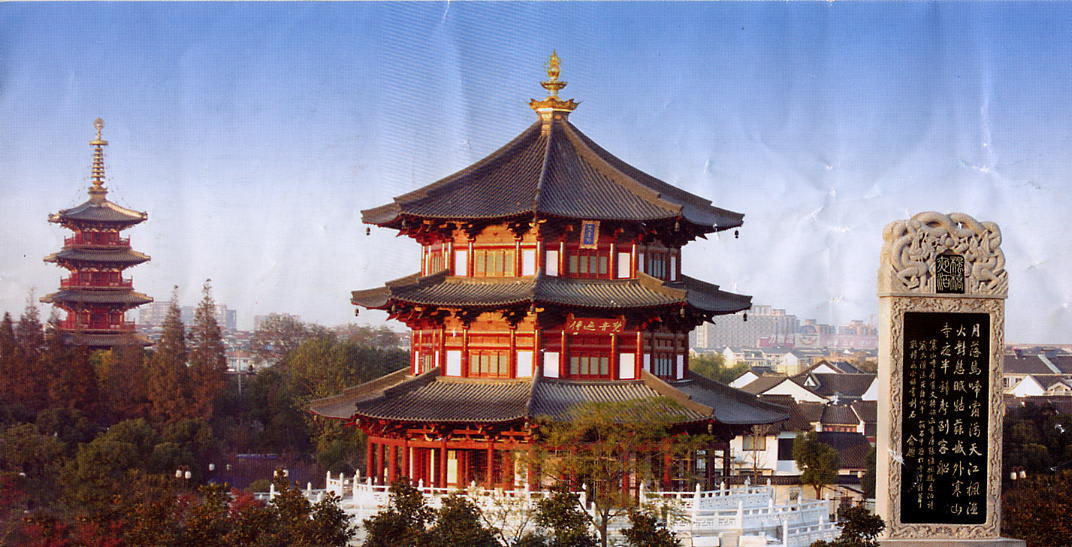

寒山寺

アクセス:蘇州市寒山寺路24号

南北朝(502~519年)に創建後、消失と再建を繰り返した。現在のものは清代末に再建された。創建当時は妙利普名塔院といったが唐の時代に「寒山」と「拾得」という僧侶が住むようになってから寒山寺と呼ばれるようになった。

寒山寺を詠んだ張継の詩「楓橋夜泊」はとても有名

「月落烏啼霜満天 江楓漁火対愁眠

姑蘇城外寒山寺 夜半鐘声到客船」

(月が西の山に沈み、からすが啼いて、霜は天に満ちて真っ白である。川沿いの楓の葉と、ちらちらと漁り火が旅の夜の寝付かれぬ眼にうつる。一体いまは何刻であろうかと思っている所へ、姑蘇の町外れの寒山寺から夜半を告げる鐘の音が、ゴーンと自分の寝ている船に響いてきた。)

入場料 20元

恐らく日本人にとって少林寺に次いで有名な中国のお寺が寒山寺ではないでしょうか?張継の楓橋夜泊の詩に魅せられた日本人が毎年寒山寺除夜の鐘ツアーに訪れる。

五重の塔「普明塔」。

寒山寺

梁代天監年間(紀元502~519年)に創建される。この寺は当初、”妙利普名塔院”(みょうりふみょうとういん)と言ったが、唐の貞観年間(627~649年)に寒山と言う僧侶が住むようになったことから寒山寺と呼ばれるようになったと伝えられている。張継の《楓橋夜泊》の詩はあまりに有名。この詩のように鐘の音を聴こうと、毎年年末に多くの日本人が除夜の鐘ツアーに参加している。

鐘のある鐘楼は別途5元を払えば入場できる。で入ってみた。

鐘楼に懸けられているのは清の光緒32年(1906年)のものとされる。

現在の寒山寺は、清末の1906年に程徳全が再建したものであり、それぞれの建物はいずれも比較的新しいものである。

中華人民共和国成立後、2度にわたって大改修がおこなわれた。1982年には江蘇省人民政府により「江蘇省文物保護単位」に布告された。

1986年には新しい鐘が寄贈され、2005年には重量108トンの大鐘が設けられ・・

張継の詩に詠まれた寒山寺の鐘は、唐代に鋳造されたものと考えられるが、失われて久しかった。明代の嘉靖年間に、本寂禅師によって2代目の鐘が鋳造され、

鐘楼も建てられたが、この鐘も16世紀末葉から17世紀前半にかけて失われてしまった。

この鐘の音を聞くと10年若返るなどといわれているらしい。しかし鳴らしていいものかわからなかったので、見学だけ。

後で調べたら、鳴らしていいらしい。10年損した?

従前より寒山寺では2つの鐘が用いられていた。ともに最後に寒山寺が再建された、約100年

前の清朝末期のものである。ひとつは1906年に中国で製造された大きい鐘であり、

もうひとつは、同じ頃に日本で鋳造されたものである

原型となった唐朝時代の鐘は古い時期に日本に持ち去られたと信じている人(伊藤博文と

康有為を含む)がおり、これについては、中国人や韓国人の間で論争となったことがある。

実際、明治末年の当時から、鐘は倭寇が盗んで日本に持ち帰ったという話が現地にのこり、

それに当惑した日本人も多かったようで、山田寒山という僧は、日本各地を訪ねて鐘を

探したが見つからず、伊藤博文もまた、これを聞いて心配して部下に探させたが、

やはり見つからなかったので、1905年、山田と伊藤が発起人となり、寄付を集めて梵鐘を

鋳造することにしたものである。完成した鐘は唐風の銅鐘(青銅製乳頭鐘)で、1914年に寒山寺に寄贈された。この鐘は、現在、大雄宝殿の右側にある。

こちらの鐘楼は比較的新しく立て替えられたもののようだ。2005年?

3階建ての建物の中に、巨大な鐘だけがつるしてある

鳴らすと低周波の地鳴りのような音がする。巨大な鐘。

対面に五重の塔「普明塔」が位置する

古典庭園でおなじみの太湖石

これが前述の日本から寄贈された鐘だろうか?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます