四月の弥生祭の時に歩いた、日光市のメイン通りを中心にした老舗店や古い建物の写真。

東照宮東側の 西洋料理 明治の館

創業は昭和52年

蓄音機を初めて日本に紹介したアメリカの貿易商F.W.ホーン氏が、明治末期に別荘として建造したのがこちらの洋館。

2006年に国登録有形文化財に登録

手作りのチーズケーキ「ニルバーナ」昔、食べにきた思い出が。

”ニルバーナ”の意味は、仏教用語で涅槃の意味。いわゆる「悟りの境地」なのだそうです

こちらは隣にある”蓄音機の家” という洋館。喫茶店なのかも知れませんが

メイン通りに出て、神橋近くの「日光食堂本店」

日光食堂本店は明治時代後期、土産品店として創業。

当初は日光金谷ホテルが経営し、主に、日光彫等、木工品の製造販売・輸出を手がけていた。その後、木工品製造は別会社に移し、土産専門店となる。

神橋脇に建つ本店は、花頭窓や雲形の装飾など、寺院建築の様式が取り込まれている社寺風の建物で創業当時の面影を残し、高い天井・太い柱や梁、随所に見られる装飾的な彫刻は往時をしのばせる。

国の登録有形文化財

店の前にある古いゴンドラの車体を使った電話BOX。大名かごをイメージしたという

骨董品店。外国の観光客が喜びそうな浮世絵とか陶磁器、日光彫りの彫刻などが展示されている

こちらも骨董品店。英語でwelcome

この通りには羊羹屋が多い。

ひしや 明治元年:1868年創業

老舗の羊羹屋。店舗もレトロな感じがGOOD。

売っているものは「練り羊羹」だた一種類のみ。

一日に一釜分のみしか作らず、土日は午前中に売り切れ次第閉店してしまうらしい。

1895年創業の「三ッ山羊羹本舗」

昭和初期に建てられたという現在の店舗は、懐かしさを感じる。

日光田母沢御用邸にてご静養される皇族方への献上品として、また日光二荒山神社の御用品として、羊羹が使われた老舗店。明治45年には、大隈重信公より「全国特産品博覧会・有功銀賞」を受賞

吉田屋羊羹本舗

定番の“一口羊羹”、特製の“水ようかん”

鬼平の羊羹本舗 水羊羹が逸品。

実は自分はここの店の水羊羹しか食べた事がないんですね(多分)。他の店との羊羹食べ比べもいいかも。

水羊羹は暑いときにそのアッサリした小豆の甘さがGOOD!

油源(あぶらげん)江戸安政六年創業の老舗

隣がお弁当屋さん

ゆばちらし弁当や“元祖栃木牛めし弁当(温泉卵入り)” 駅弁が有名

このメガネ屋さんの建物も白壁土蔵みたいな感じでいいですねえ

日光総合支所

国・登録有形文化財(2006.03.02)

竣工 1919年(大正8年)

構造 木造3階建て、鉄板葺

旧大名ホテル。

この建物は、日光を訪れる外国人観光客のホテルとして、 15年の歳月と建設費約35万円を費やして建てられました。

その後、古河電工の所有を経て、1949年(昭和24年)に日光町に寄付され、 1954年(昭和29年)から庁舎として利用されています

店舗ではないと思いますが・・懐かしい感じの建物

2階は格子窓のまだ新しい店舗

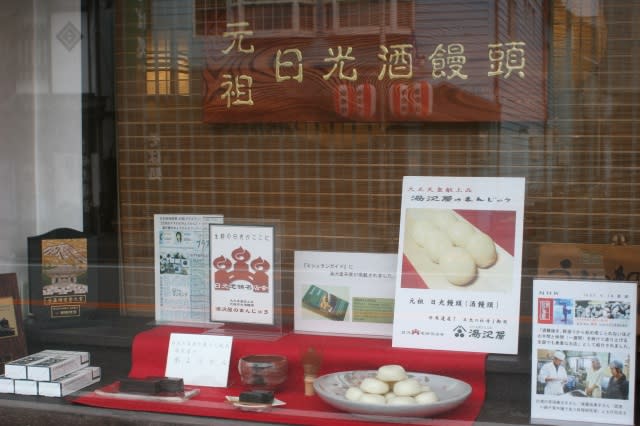

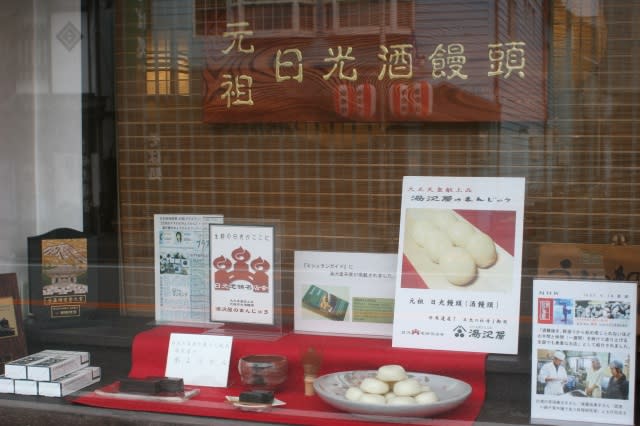

湯沢屋の酒饅頭

創業文化元年。大正天皇に献上された名物の酒饅頭を始め、日光水羊かん、日光煉羊羹、日光湯波の豆乳を使った豆乳水羊羹の製造販売。

日光湯波 ふじや

明治の初年、ゆば屋を始めて

もう百二十年ほどの老舗。

ゆば(湯波)も日光名産品の1つですね

ゆばの 解説をお店のHPから・・

・日光湯波のはじまり

奈良・平安時代に仏教の広がりとともに京都から日光に伝わったと言われています

日光には勝道上人の開山以来、八百ほどの坊ができ、一万数千人の僧侶が居住しており、そのお坊さんたちの精進食としてゆばも盛んに作られ、何軒かの門前のゆば屋さんから納められたと言われています。

・日光湯波の特徴-

日光ではあげるとき金串を使いますが、細い串を薄皮の中央に入れてすくい上げますので、串から両側にたれ下がったゆばがくっついて一枚となります。従って二枚分の厚さになり両面とも表ということになります。京都では竹串を使い、皮のはじのほうをつまんであげますので、重ならずに一枚で表と裏ができます。ですから、日光ゆばは京都ゆばより倍の厚さになっております

まだ新しいカフェレストランですが・

中屋根に京町屋に多く見られる鍾馗(しょうき)様が

たまり漬

大根、なす、きゅうり等をたまり醤油に漬け込んだ 漬物

酒屋さんで、軒先に吊るしてある蜂の巣みたいのは、京都の酒蔵でも見たな

JR日光駅

関東の駅百選「明治時代の面影を残す白亜の木造建築の駅」。

明治23(1890)年開業の木造建築。宇都宮市で産する大谷石を使って建てられている。明治のロマネスクの香りを残す名建築として知られ、夜になるとライトアップによって、白亜の駅舎が幻想的な姿で浮かび上がる。

駅長室の隣には、かつて大正天皇が田母沢の御用邸(現在の日光田母沢御用邸記念公園)を訪れたときに休息した貴賓室が、当時のままに保存されている。広さは約40平方メートル。天井にはシャンデリア、床には豪華なじゅうたんが敷きつめられており、白い大理石の暖炉が威厳を漂わせている。

貴賓室は、通常公開はされていないが、1等客待合室だった2階ホワイトルーム等は、見学が可能である。

2階ホワイトルームは、

現在ダンスホールや会議室としても利用

東照宮東側の 西洋料理 明治の館

創業は昭和52年

蓄音機を初めて日本に紹介したアメリカの貿易商F.W.ホーン氏が、明治末期に別荘として建造したのがこちらの洋館。

2006年に国登録有形文化財に登録

手作りのチーズケーキ「ニルバーナ」昔、食べにきた思い出が。

”ニルバーナ”の意味は、仏教用語で涅槃の意味。いわゆる「悟りの境地」なのだそうです

こちらは隣にある”蓄音機の家” という洋館。喫茶店なのかも知れませんが

メイン通りに出て、神橋近くの「日光食堂本店」

日光食堂本店は明治時代後期、土産品店として創業。

当初は日光金谷ホテルが経営し、主に、日光彫等、木工品の製造販売・輸出を手がけていた。その後、木工品製造は別会社に移し、土産専門店となる。

神橋脇に建つ本店は、花頭窓や雲形の装飾など、寺院建築の様式が取り込まれている社寺風の建物で創業当時の面影を残し、高い天井・太い柱や梁、随所に見られる装飾的な彫刻は往時をしのばせる。

国の登録有形文化財

店の前にある古いゴンドラの車体を使った電話BOX。大名かごをイメージしたという

骨董品店。外国の観光客が喜びそうな浮世絵とか陶磁器、日光彫りの彫刻などが展示されている

こちらも骨董品店。英語でwelcome

この通りには羊羹屋が多い。

ひしや 明治元年:1868年創業

老舗の羊羹屋。店舗もレトロな感じがGOOD。

売っているものは「練り羊羹」だた一種類のみ。

一日に一釜分のみしか作らず、土日は午前中に売り切れ次第閉店してしまうらしい。

1895年創業の「三ッ山羊羹本舗」

昭和初期に建てられたという現在の店舗は、懐かしさを感じる。

日光田母沢御用邸にてご静養される皇族方への献上品として、また日光二荒山神社の御用品として、羊羹が使われた老舗店。明治45年には、大隈重信公より「全国特産品博覧会・有功銀賞」を受賞

吉田屋羊羹本舗

定番の“一口羊羹”、特製の“水ようかん”

鬼平の羊羹本舗 水羊羹が逸品。

実は自分はここの店の水羊羹しか食べた事がないんですね(多分)。他の店との羊羹食べ比べもいいかも。

水羊羹は暑いときにそのアッサリした小豆の甘さがGOOD!

油源(あぶらげん)江戸安政六年創業の老舗

隣がお弁当屋さん

ゆばちらし弁当や“元祖栃木牛めし弁当(温泉卵入り)” 駅弁が有名

このメガネ屋さんの建物も白壁土蔵みたいな感じでいいですねえ

日光総合支所

国・登録有形文化財(2006.03.02)

竣工 1919年(大正8年)

構造 木造3階建て、鉄板葺

旧大名ホテル。

この建物は、日光を訪れる外国人観光客のホテルとして、 15年の歳月と建設費約35万円を費やして建てられました。

その後、古河電工の所有を経て、1949年(昭和24年)に日光町に寄付され、 1954年(昭和29年)から庁舎として利用されています

店舗ではないと思いますが・・懐かしい感じの建物

2階は格子窓のまだ新しい店舗

湯沢屋の酒饅頭

創業文化元年。大正天皇に献上された名物の酒饅頭を始め、日光水羊かん、日光煉羊羹、日光湯波の豆乳を使った豆乳水羊羹の製造販売。

日光湯波 ふじや

明治の初年、ゆば屋を始めて

もう百二十年ほどの老舗。

ゆば(湯波)も日光名産品の1つですね

ゆばの 解説をお店のHPから・・

・日光湯波のはじまり

奈良・平安時代に仏教の広がりとともに京都から日光に伝わったと言われています

日光には勝道上人の開山以来、八百ほどの坊ができ、一万数千人の僧侶が居住しており、そのお坊さんたちの精進食としてゆばも盛んに作られ、何軒かの門前のゆば屋さんから納められたと言われています。

・日光湯波の特徴-

日光ではあげるとき金串を使いますが、細い串を薄皮の中央に入れてすくい上げますので、串から両側にたれ下がったゆばがくっついて一枚となります。従って二枚分の厚さになり両面とも表ということになります。京都では竹串を使い、皮のはじのほうをつまんであげますので、重ならずに一枚で表と裏ができます。ですから、日光ゆばは京都ゆばより倍の厚さになっております

まだ新しいカフェレストランですが・

中屋根に京町屋に多く見られる鍾馗(しょうき)様が

たまり漬

大根、なす、きゅうり等をたまり醤油に漬け込んだ 漬物

酒屋さんで、軒先に吊るしてある蜂の巣みたいのは、京都の酒蔵でも見たな

JR日光駅

関東の駅百選「明治時代の面影を残す白亜の木造建築の駅」。

明治23(1890)年開業の木造建築。宇都宮市で産する大谷石を使って建てられている。明治のロマネスクの香りを残す名建築として知られ、夜になるとライトアップによって、白亜の駅舎が幻想的な姿で浮かび上がる。

駅長室の隣には、かつて大正天皇が田母沢の御用邸(現在の日光田母沢御用邸記念公園)を訪れたときに休息した貴賓室が、当時のままに保存されている。広さは約40平方メートル。天井にはシャンデリア、床には豪華なじゅうたんが敷きつめられており、白い大理石の暖炉が威厳を漂わせている。

貴賓室は、通常公開はされていないが、1等客待合室だった2階ホワイトルーム等は、見学が可能である。

2階ホワイトルームは、

現在ダンスホールや会議室としても利用

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます