安倍首相と東京電力の経営陣との会談の模様を伝える記事。

その背景について以下のように書いています。

「いまの政府の東電支援は賠償や除染の費用を一時的に肩代わりすることが柱だ。支援の上限は5兆円でいずれ底をつく。お金も将来国に返す必要がある。東電は賠償や除染が10兆円規模に膨らむとみて「一企業のみの努力では到底対応しきれない」と主張した。

ただ、昨年12月の政権交代後も政府の動きは鈍く、東電を所管する経済産業省から「いまのまま東電はあと5年は塩漬け」との声が出た。業を煮やしたのは東電の社外取締役だった。」

国(支援機構)から「一時的に肩代わり」してもらった、そして、「将来国に返す」べき資金を、東京電力が利益に計上しているという粉飾決算については、当サイトでも何度か取り上げました。

また、「賠償や除染が10兆円規模に膨らむ」とみているのに、それを会計上きちんと見積もろうともせず、負債が過少計上されている点も大問題です。

30日に決算発表だそうですが、さらなる粉飾額の上乗せがありそうです。オリンパスの千数百億円の粉飾など比べものになりません。

もちろん、東電の「塩漬け」を目論んでいる経産省が国営粉飾アレンジャーとなって仕組んだ(そして金融庁も承認した?)スキームですから、摘発される可能性はほとんどなさそうですが、粉飾であるという事実には変わりありません。

東電決算書に描かれた「だまし絵」(磯山友幸のブログ)

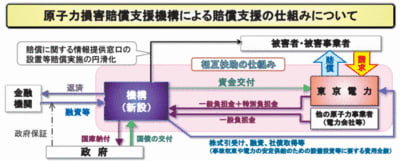

「果たして機構は交付金を東電に“贈与”したのか。機構は昨年8月に施行された原子力損害賠償支援機構法によって国が設立した。原発事故を起こした東電が被害者に賠償するための資金を「交付」する仕組みで、原資は政府保証の付いた国債などを発行して調達する。資金交付を受けた東電は「特別負担金」を機構に支払い、最終的に機構は国に資金を返済していく。つまり、機構からすれば交付した資金は「貸し付け」で、いずれ東電が特別負担金という形で「返済」する建前なのだ。

となると本来、東電は交付金を「借入金」つまり「負債」に計上するのが筋ということになる。まして特別利益に計上することなどできない。仮に今の決算処理を容認するとしても、将来にわたって東電が支払う義務を負う「特別負担金」の推計総額は負債に計上しなければ辻褄が合わない。」

東電が支援機構から2235億円の追加交付、家財賠償始まる(産経)

「東京電力は18日、原子力損害賠償支援機構から福島第1原発事故の賠償資金2235億円の追加交付を受けたと発表した。今年2月に受け取った2106億円に続く15回目で、累計額は2兆4548億円となった。」

この累計額に、承認済みでまだ受け取っていない金額を加えたものが、粉飾額(ただし資金交付に関係したもの)とみてよいでしょう。3兆円を超える金額のようです。

東電支援、実現は不透明 「10兆円」に政府慎重(2012年12月)(日経)

「東電は経営方針で賠償と放射線量が高い地域の除染で費用が5兆円を超す可能性があると指摘。一部試算では除染ではぎ取った土壌を保管する中間貯蔵施設なども含めると10兆円規模になる。従来は除染の費用は見込んでいなかった。

東電は政府の原子力損害賠償支援機構から賠償や除染で資金援助を受ける。費用が10兆円になれば「一企業のみの努力では到底対応しきれない」。援助資金は返す必要があり、仮に5兆円でも返すのに23年かかる。」

当サイトの関連記事(2011年8月)(資金交付の会計処理について)

その2(2012年6月)(東京電力2012年3月期決算について)