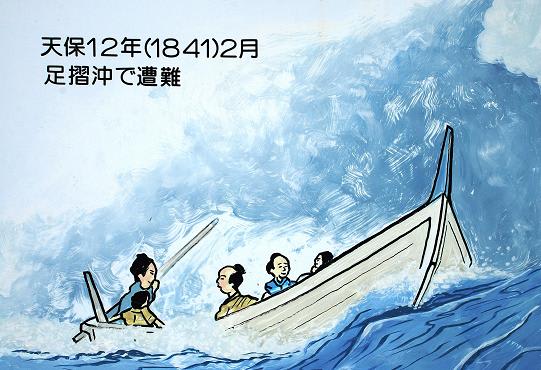

時は幕末、土佐の漁師の子として生まれた万次郎は、土佐沖で出漁中に遭難、アメリカの捕鯨船に救助された。

船長の好意で民主主義が勃興するアメリカに渡り、高等教育を受けて成長する。

万次郎は、アメリカ社会に溶け込み、欧米の先進的な技術や知識と国際感覚をも身につける。

一等航海士として捕鯨船に乗船して、七つの海で捕鯨活動をするなど貴重な体験をする。

その後、万次郎は強い望郷の想いから、鎖国体制を続ける日本へ決死の覚悟で帰国する。

帰国した万次郎から欧米諸国の先進的的で民主的な国家体制や、産業や航海技術などの情報が、幕藩体制の日本に大きな影響を及ぼしていく。

そんな折、アメリカのぺリー提督率いる黒船が浦賀にやってきて、日本中が大騒ぎとなる。

翌年に再びやって来て、日米和親条約(嘉永7年=1854年)を結び、下田と函館を開港し鎖国体制の終焉をむかえる。

また、この時、下田にアメリカ領事館が開設された。

さらに、4年後の1858年に日米修好通商条約を締結して、函館、新潟、神奈川(横浜)、兵庫(神戸)、長崎の5港を新たに開くことで合意する。

日本の開国は、安政元年の日米和親条約の締結を出発点とし、その四年後の日米修好通商条約の締結で最終的に確定する。

この条約の 日米双方の調印は済み、後は批准書の交換だけが残っていた。

江戸幕府は、条約の批准交換のため、外国奉行(神奈川奉行兼任)を正使とする使節をアメリカのワシントンに派遣することに決定した。

そして、万次郎にも思いがけない命が発令された。

それは、 「通商条約批准書交換の為にアメリカに行く使節団に同行せよ」 というものであった。

万次郎の心は大きく弾んだ。

「アメリカに行ける。 恩のあるホットフィールド船長にも合える.

ワシントンから フェアヘーブンまでは、そんなに遠くはない。

日本に帰国して10年近く、万次郎は、ずっと気になっていた。

自分をここまで育ててくれた、ホットフィールド船長への恩の御礼のことである。」

ワシントンで行われる日米修好通商条約批准書交換のため、遣米使節一行を送迎する米国軍艦 ポーハタン号

2425トン、3本マスト、バーク型外輪機帆船 船体長77.3m、船体幅13.6m、大砲22問 蒸気機関1500馬力、アメリカ海軍最大の軍艦である。

当初、ワシントンで行われる条約批准書交換の通弁(通訳)を誰にするか!

万次郎を選出するに当たって、幕府内には反対する声もあがっていた。

万次郎が、批准書交換の際、アメリカに有利な通訳をするのではと! 疑う者がいたのである。

だが、咸臨丸最高責任者の木村摂津守は、万次郎を強く推した。

荒波の太平洋を横断する航海には、万次郎の、英語能力だけでなく、操船、航海の知識、技術・経験を持つ万次郎が是非必要であった。

咸臨丸に万次郎と乗船し、後に、米海軍士官学校の教官になるブルック大尉も、万次郎の操船や航海術を絶賛している。

そして、条約批准書交換の、日本側使節団の正使は、アメリカから派遣したこのポーハタン号に乗船して行くことになった。

ところが、当初、ポーハタン号の乗船員がアメリカ320余名と日本側77名と多く、全員を収容できる船室が足りなかった。

そのために、急きょ、ポーハタン号、後部上甲板に十数室の日本人用仮船室を造らねばならなかった。

だが、日本側の使節一行の荷物が、おびただしい分量と種類が雑多となり、ポーハタン号だけでは搭載しきれなく、別艦が必要になってくる。

咸臨丸は、このような理由から、護衛艦として、積み荷と外洋航海の訓練を兼ね、サンフランシスコまで派遣されることになった。

安政7年1月22日(1860年2月13日)、ポーハタン号は、

日本側正使の新見正興、副正使の村垣範正、監察の小栗忠順らを含む日本使節団77名を乗せ横浜を出港した。

出航した翌日から、天候は荒れ難航する。

同じく万次郎たちが乗船した咸臨丸は、

1860年(万延元年)1月16日 ポーハタン号より3日早く、米国に向って横浜港を出港して サンフランシスコ港を目指していく。

万次郎は、また アメリカに行ける・・・・・ 親しい人たちに会える・・・ 心は抑えても、抑えても、大きく躍っていた。

1860年2月(安政7年1月)、米艦ポーハタン号と咸臨丸に分乗した一行は、太平洋を横断するルートでアメリカへと向かう。

咸臨丸 3本マストでスクリュー付の木造蒸気船である。 幕府がオランダから購入する。

江戸幕府の洋式軍艦でバーク型機帆船である。

重量 620トン、船体長48.8m、船体幅8.74m、大砲12問、100馬力の蒸気機関でスクリューを動かす機帆船、

スクリュー推進は、港の入出航時や風のない時に使われ、帆走中は、抵抗を減らすため船体に引き入れる構造になっている。

咸臨丸の最高責任者に軍艦奉行 木村喜毅(よしたけ)、指揮官に軍艦操練所頭取の勝麟太郎が任命された。

咸臨丸の乗組員は、総勢96名で、福沢諭吉も加わっていた。

日本人乗組員に交って、ジョン・ブルック海軍大尉ら11人のアメリカ人が、遠洋航海の経験のない日本人を助けるために同乗することになった。

咸臨丸は、横浜港を出航し、一旦浦賀に寄港、同19日 浦賀から太平洋に出ると、アメリカ サンフランシスコを目指す航海にでて行く。

咸臨丸に乗船した日本人乗組員は、当初、自分たちの力だけで太平洋を見事に渡りきって行こうと意気込んでいた。

荒波の中を航行する咸臨丸

日本人乗組員は、初めて体験する太平洋の荒波に翻弄され、船酔いにも悩まされ、何一つ船上作業ができなかった。

結局は、万次郎とブルック大尉一行に頼るしかなかった。

ブルック大尉の日記の中にも

「荒海にもまれると日本人は能力がないので、帆をも上げることができない、しかも、士官は本当に船のことは何も知らない」

と書かれている。

また、万次郎に関しては、、「私が今までにあった人々の中で、最も注目に値する人物の一人である。

彼はボーデイックの「航海術」 (新アメリカ航海士必携) を日本語に翻訳した。

彼は天体力学についても学んでおり、冒険心に富んだ勇敢間な男である。

日本開国について、彼が誰よりも功労が多かった」 と記載している。

万次郎には、7つの世界の海を航海した実績から、どんな大時化であろうと、どんな荒波であろうとも、

確実に船を操船する技術や、細かな作業をこなしせる自信があった。

咸臨丸の船中での万次郎の役割は大きく、ブルック大尉からの指示や、意図などを他の日本人たちに的確に伝えていく。

木村摂津守は、こうして機敏に働く万次郎の姿を見ていて、つくづくと自分の判断が正しかったことを痛感していた。

荒波の太平洋を大きく揺れながら航行する咸臨丸

艦長の勝麟太郎も、万次郎の実力を心底認めていた。

サンフランシスコには、かなり近づきながらも、時化のために波頭が高く予定通り着くかどうか!

心配になった勝は、万次郎に相談してみた。

万次郎は、新顔で、「航海に関する一切を自分に任せて頂けるなら、必ず無事の到着を引き受けましょう」 といった。

勝は大きく笑い うなずいた。

この時から万次郎が咸臨丸の実質上の艦長であった。

浦賀を出港して、37日目に、咸臨丸はサンフランシスコ港に到着した。

入港するや、陸の砲台から次々に21発の礼砲が鳴り響いた。

砲身の火薬を空にして、敵意がないこと、歓迎の意を伝える儀式で、21発は最高の敬意が表されていた。

咸臨丸では、米国側の礼砲に対して、砲術方が答砲をすべきだと、勝艦長に許可を求めてきた。

勝艦長は 「発射に失敗すると恥をかくから控えた方がいい」

砲術方は 「失敗などしない、是非やらせてください」

「やりたければやれ、成功したら俺の首をやる」 などの些細な問答があっが、結果は大成功であった。

艦長の首をもらっても、邪魔で仕方ないから・・・・・ そういって士官たちは大笑いさせた。

万次郎も笑ったが、久しぶりのサンフランシスコの景色を観ながら、

かつて、ゴールドラッシュで帰国資金作りのために訪れて以来、10年ぶりのカリフォルニアで、思い出が懐かしく甦っていた。

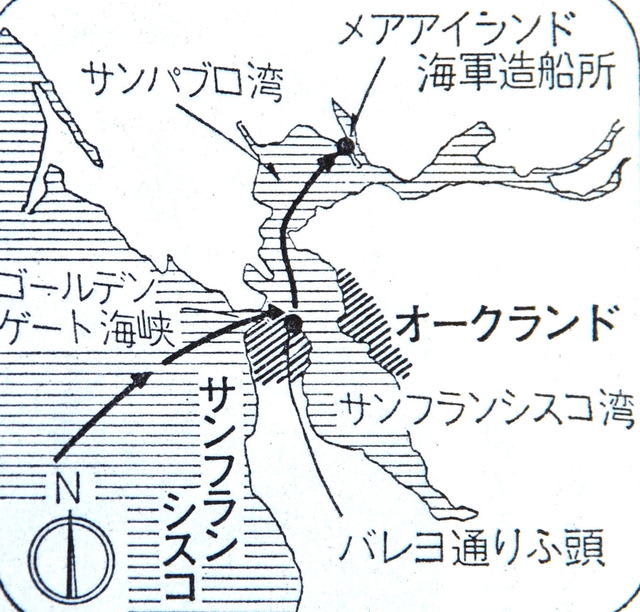

やがて、咸臨丸は、ゴールデンゲートを通過、サンフランシスコの埠頭に錨りを下ろした。

ポーハタン号はまだ到着していなく、咸臨丸が先着した。

埠頭には物見高いアメリカ人が、太平洋の荒波を越えてやって来た、日本の軍艦や日本人を見ようと、たくさんの人たちがつめかけていた。

当時の地元紙には、「日本使節一行と万次郎」 とのタイトルで大きく報道され、たちまち全米で話題になっている。

日本側の一行を歓迎するパーテイーも開催され、万次郎の万感を込めた通訳に、

「すばらしい発音だ! ワンダフル」 と 列席の婦人たちを驚かせていた。

万次郎が、東部のフェアーヘブンの学校で航海術などの高等教育を受けていたことを知るや 「ブラボー」 と惜しみない拍手が送られていた。

サンフランシスコ市長も 心のこもった演説をして、日本使節一行に歓迎の意を表している。

こういった日米両国の交流会での万次郎の評価は、

その態度といい、発音の正確さや鮮やかな通訳ぶり、敬語の使い方などは完璧で高い評価をうけていた。

万次郎が話すたびに、アメリカの人々は拍手をおくり 「ジョンはアメリカ人よ」 との声もとびかっていた。

また、咸臨丸には、日本近海で遭難したアメリカ海軍のブルック大尉以下11名が、乗り込んでいたことも、

日米両国の平和と友好のシンボルとしての評価を高めていた。

今般の、日本使節団のサンフランシスへの入港は、日米両国民による最初の出会いであった。

1860年3月29日 咸臨丸到着から 11日遅れてポーハタン号が サンフランシスコ港に入港した。

使節団一行も盛大な歓迎を受けていた。

使節団一行は、10日後、予定通り、パナマ運河を通過する航路を通り、目的地である アメリカ合衆国の首都 ワシントンへ向かった。

万次郎の乗った咸臨丸は、当初はポーハタン号の護衛役を務めて同行する予定であったが、修理に手間取り、

計画を変更して、サンフランシスコから急遽 日本へ帰国することになった。

しかし、ポーハタン号への万次郎の同行は許されなかった。

万次郎は、自分は通訳士であり、あれほど楽しみにしていた、アメリカ東海岸や

かつてお世話に立った船長を初め 親しい人たちにも会えるかもしれないと、心を弾ませてアメリカまで来たが、がっくりと肩を落としていた。

この時に、幕府内の一部から、万次郎にスパイ容疑がかけられていた。

万次郎が 「色々なお世話になったアメリカに有利な通訳をするのでは・・・・」

このことが影響したのか、条約調印への通士から外されていた。

それでも万次郎は、恩義のある船長には、”いつか必ず会える時が来る” と信じ、あきらめざるを得なかった。

5月9日 修理を終えた咸臨丸は、サンフランシスコを出港して太平洋を航行、ハワイを経由する航路をとった。

万次郎は、ハワイには かつての漂流仲間や、デーモン師など、色々お世話になった人たちにも会える楽しみに思いを切り替えていた。

1860年 5月23日(万延元年4月3日)、ワシントンの国務省において、

使節団の正使 新見正興(豊前守)と 米国務長官のキャス(L. Cass)との間で批准書の交換が行われた。

批准書には、新見正興とキャスのほか、副使である村垣範正(淡路守)・小栗忠順(豊後守)による署名もなされている。

、1860年(万延元年)5月23日 米国ワシントンにて日米修好通商条約批准書に署名して、両国の批准書交換が行われた。

アマリカ婦人によりミシンの実演を熱心に見つめる日本の使節団一行。

咸臨丸は、帰路ハワイのオファフ島ホノルルで、10年前に万次郎たち、日本への帰国組に

惜しげもなく物心ともに協力してくれた、恩人 デーモン牧師に再会することができた。

再会した万次郎は、デーモン牧師に、かつて受けた数々の恩への感謝を表し、ホイットフィールド船長宛てに手紙を託した。

ハワイでの4日間の滞在を終えた咸臨丸は、1860年5月27日 礼砲が発射される中を、黒煙を上げてホノルルを出港し、日本への帰路についた。

万次郎たちを見送ったデーモン牧師は、地元に新聞に 「万次郎のこと・・・」 を記事にして掲載していた。

日本に帰国した万次郎は、同年8月25日、軍艦操練所を突然解職された。

理由は、万次郎が横浜港に停泊中の外国船の船長に招かれ、上司の許可を得ないまま出かけて行ったことであった。

この時代には、日米修好通商条約などを、朝廷の許可なしで幕府が調印したのがきっかけで、

攘夷(外敵を追い払う)運動が高まっていた。

江戸城桜田門外では、大老「井伊直弼」が暗殺されるなどの大事件が発生、幕府の権力は揺らぎはじめていた。

海軍操練所を解職された万次郎であったが、幕府は彼の才能を認めており、1861年 小笠原諸島の開発・調査を計画していた。

同諸島は日本の領土であったが、アメリカ人が住んでおり、退去させる必要があった。

退去交渉の通訳として万次郎が選ばれる。

万次郎は1861年、外国奉行 水野忠徳等と共に咸臨丸に乗船して品川港を出港し、小笠原諸島に向った。

小笠原諸島の到着すると、早速、アメリカ人と面談、ここは日本の領土であることを告げ、

日本の法律に従った誓約書にサインさして解決を図る。

また、島内に上陸して、測量などをして地図を作り、翌年3月9日に品川に帰港する。

1862年7月21日 最愛の妻で、万次郎の理解者であった鉄が、当時大流行していたハシカの犠牲になって病死した。

長男 東一郎と二女を残して、まだ、25歳の若さであった。

万次郎は 大きく落胆していたが、その矢先、捕鯨の話しが持ち上がり、新潟の富豪が出資して西洋式帆船を買い入れていた。

これを 「壱番丸」と命名して 太平洋で鯨を捕ることになった。

しかし 万次郎は捕鯨船に乗って、2頭の鯨を捕ったが、一回の航海だけで、それ以後は続けることができなかった。

日本では、アメリカのように、捕鯨船から鯨油を集め商品化されるまでの工場処理ができなかったためである。

この処理を行うとすれば、新たに莫大な資産が必要であったが、新潟の資産家にも大がかりすぎて無理であった。

アメリカにおいては、燃える水が発見され、鯨油から急速に切り替わり、鯨油産業は衰退をはじめていた。

そんな折、ハワイでデーモン牧師に託した、ホットフィールド船長宛ての手紙の返事が万次郎に届いた。

「ホットフィールド船長・妻や自分も元気で、13歳になる息子や、11歳と9歳の娘も健康であると家族のことが書かれていた。

隣人たちも万次郎のことをよく覚えており 「ジョン・マンは本当に正直で良い少年であった」 といわれていた。

聞くば、今のあなたは、日本にとってとっても、大切な人物になられたと・・・」 などと書かれている。

懐かしいホットフィールド船長の字で書かれ、万次郎は何度も読み返していた。

万次郎は、その後も、自分の知識や経験などが日本の海軍・海運業の発展につながることを信じ、精力的に、後進の育成に努めた。

1864年(万次郎37歳) 薩摩藩の開成所教授に就任。 航海、測量、造船、英語などを教える。

1866年(万次郎39歳) 土佐藩の開誠館に赴任、航海、測量、造船、英語などを教える。

また、土佐、薩摩の両藩のものを引き連れて上海に赴き、自分の見立てた船を適正価格で購入するなどしていた。

そうこうしている間に時代はどんどん変わり、260年間続いた江戸時代は終わり、江戸も東京へと都市名を変える。

日本も様々な問題点を抱えながら、欧米先進国から制度や機械技術などを学び、大きく変革しようとする大きな波が押し寄せていた。

こういった時代での万次郎の持つ先進的で国際的な知識や役割は大きく、日本が進むべき方向を、若者たちを指導しながら照らしていた。