東京史跡巡り・人物編

子規庵

(しきあん)

正岡子規のが約8年住んだ終焉の地です。

東京都史跡指定されています

太平洋戦争の空襲で焼失しましたが、昭和25年に、子規の門弟・寒川鼠骨により再建され、現在に至っています。

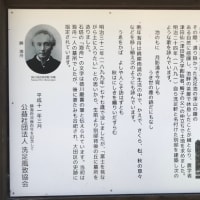

東京都指定史跡子規庵所在地 台東区根岸二丁目五番十一号指定 昭和三十五年四月一日正岡子規(一八六七~一九〇二)は俳人・歌人・随筆家。幼名は升、本名は常規、別号を獺祭書屋主人、竹の里人などといった。伊予国藤原新町(現・愛知県松山市)に生まれ、俳句・短歌の革新を唱え、また写生文を提唱した。新聞「日本」及び俳誌「ホトトギス」により活動、子規庵での句会には森鴎外、夏目漱石も訪れ、歌会には伊藤左千夫、長塚節等が参加、歌誌「アララギ」の源流となる。著書には、俳論「俳諧大要」「俳人蕪村」、歌論「歌よみに与ふる書」、歌集「竹の里歌」、随筆「墨汁一滴」「病牀六尺」「仰臥漫録」などが多い。子規はこの場所に明治二十七年(一八九四)二月から住み、同三十五年(一九〇二)九月十九日病のため没す。母八重、妹律は子規没後もここに居住し、その後は子規の門弟寒川鼠骨が庵を守りつづけた。昭和二十年(一九四五)戦災によって平屋造り家屋は焼失したが、昭和二十五年鼠骨らによって旧規の通り再建され現在に至っている。史跡に指定されている土地の面積は四〇五・六平方メートル。平成十二年三月 設置東京都教育委員会

所在地

東京都台東区根岸2-5-11

アクセス

JR東日本 鶯谷駅

徒歩5分

最後に

台東区立書道博物館に見学に行った際、お向かいさんに、趣のある家があると興味をそそられ近づいてみると、子規庵とありました。

見学したいと思いましたが、私が訪れた時は、コロナ禍真っ只中で閉館していました。

古い建物好きとしては、見学したかったので大変残念に思ったことを思い出します。

(書道博物館も大変いい博物館でしたが、鶯谷駅周辺は、子どもと一緒に行くところじゃないなぁ)

参考

子規庵HP