東京史跡巡り

桜の賦の碑

佐久間象山の書いた「桜賦」を、門弟勝海舟の意で碑にしたものです。

明治14年(1881)に建立されました。

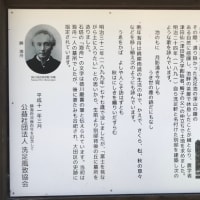

「象山先生櫻賦」の碑北区王子一ー一表面に佐久間象山作・書による「櫻賦」が、裏面に象山の門弟たちによる碑建立の経緯が記されています。信濃国松代藩士であった佐久間象山(一八一一ー一八六四)は、幕末の志士たちに影響を与えた儒者でした。櫻賦は、象山が門弟吉田松陰の蜜出国の企てに連座、松代に蟄居中の万延元年(一八六〇)に作られたといわれます。賦とは、古代中国の韻文の文体の一つで、都城の賛美に多く使われました。「皇国の名筆であり、九陽の霊和を集む」と始まる櫻賦は、日本の名華、桜が陽春のなかで光り輝く様を描写し、桜の花は見る人がいなくても芳香をただよわせる、と結んでいます。蟄居中だった象山が勤王の志を桜に託した詩と考えられています。明治十四年(一八八一)、門弟の勝海舟、北沢正誠、小松彰らによって碑が建立されました。表面の桜賦は、顔真卿の書風による象山の遺墨によっています。表面上部の扁額および裏面の碑文は、名筆家と知られた日下部東作(鳴鶴)、刻字は、やはり名工といわれた廣群鶴によるものです。碑は、初め飛鳥山の西北端の頂き(地主山)に建っていましたが、同所へ展望塔スカイラウンジ(飛鳥山タワー)を建てるにあたり、昭和四十一年に現在地へ移転されました。その際、都立王子工業高校の考古クラブの発掘によって、象山が暗殺された際の血染めの挿袋を納めた石室が発見されました。石室もともに移設され、現在の碑の下に埋設されています。平成三十一年三月 東京都北区教育委員会

所在地

東京都北区王子1-1-3

最後に

飛鳥山に何故、佐久間象山の「桜の賦の碑」があるのか?

疑問に思い、ざっと調べて見たのですが、手がかりを得ることが出来ませんでした。

住んでいた場所でも、塾を開いた場所でもない、縁もゆかりもない場所に何故?

門下生たちとこの場所へ花見でも行った?

桜の名所にちなんで?

疑問が募る史跡でした。