38、農業と農山村

効率優先の農政の転換で、家族農業を中心に持続可能な農業と農山村を再生し、食料自給率の抜本的向上を図ります

2024年10月

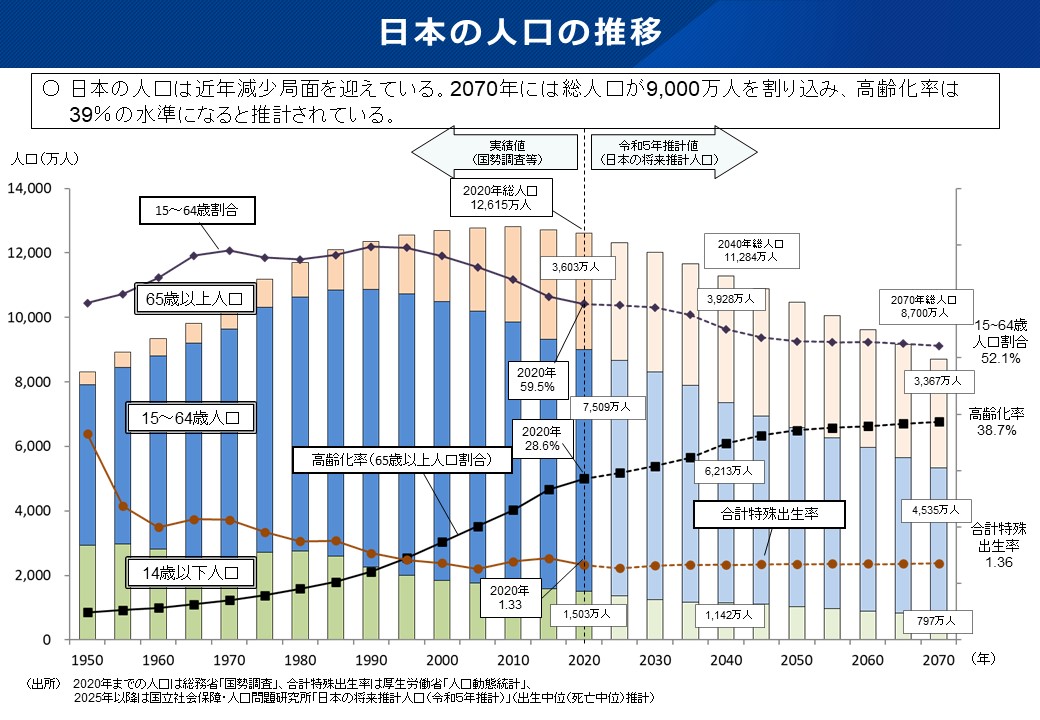

わが国の食料の自給率は先進諸国最低の38%に落ち込んだままです。肥料・飼料・種子などの大半も海外依存で実質10%以下という指摘もでるほどです。近年の世界的な食料危機が警告するように、「食料は金さえ出せば輸入できる」時代ではなくなっています。食料の海外依存の危うさはあきらかです。

一方、国内の農業と農村は崩壊が急速に広がっています。農業の担い手(基幹的農業従事者)はこの20年で半減し、70歳以上が57%に達しています。近い将来の農業者の激減は必至です。このままでは、国内の食料生産も危うくなり、耕作放棄地が広がり、国土や環境の荒廃が一気に広がりかねません。

この事態に歯止めをかけ、農業と農村の再生、食料自給率の向上に本格的に踏み出すことは、国民の生存、社会の存続にかかわるまったなしの課題です。世界の食料危機の解決、持続可能な社会に向けた日本の責任でもあります。

農業つぶしを続けた歴代自民党政府の責任

今日の危機を生み出した最大の責任は歴代自民党政権の農政です。食料は安い外国から買えばいいとしてアメリカや財界いいなりに農産物輸入自由化を受け入れ、価格保障や所得補償などの農業保護を投げ捨ててきた結果です。大企業本位の経済成長のために農村から大量の土地と労働力を奪ってきたことも農村の疲弊を広げた根本にあります。

拍車をかけたのが安倍政権以降の農政です。TPPなど巨大な農産物の輸入自由化を次々に強行したうえ、効率一辺倒で農業の大規模化や企業参入を優先し、大多数の家族経営を切り捨ててきました。菅・岸田政権も、米価の大暴落を放置し、酪農危機にも有効な対策をとらず、農業・農村の危機に拍車をかけてきました。

今年の国会で改定された食料・農業・農村基本法は、輸入自由化・市場まかせに反省がないどころか、食料の安全保障の強化をいいながら自給率向上の目標を投げ捨て、海外依存の姿勢を強めています。そのうえ、「イザ」となったら農家にイモ作付け等を強制する「食料有事法制」まで創設。自民党政府が進める「戦争する国づくり」の一環であり、亡国農政そのものです。

こんな自民党農政が続けば、農村が崩壊し、食料の生産基盤のまったく失われた国になってしまいます。農業つぶしの無責任な政治を終わらせ、農業と農山村の再生、食料自給率の向上に踏み出すことはまったなしの課題です。

家族農業の支援、持続可能な社会は世界の流れ

それは、人類社会が直面する課題への責任でもあります。

21世紀に入り、効率一辺倒で農業の大規模化や工業化、貿易自由化などを推進する新自由主義の農政は、各国で小規模・家族農家を大量に離農させ、農村の疲弊を深刻にしました。環境や食の安全、生物多様性も脅かしました。その深刻な反省から、国際社会はいま、農政の大転換に踏み出しています。

国連が、地球温暖化の防止など17項目の持続可能な開発目標(SDGs)を掲げ、その達成には小規模・家族農業の役割が欠かせないとして「家族農業の10年」をスタートさせ「農民の権利宣言」を採択しているのは、その表れです。

世界的な気候危機や新型コロナ感染拡大も、農林漁業のあり方や食料システムの転換の必要性を突きつけました。各国は、農業・食料の分野で環境負荷軽減の目標を掲げ、その達成をめざした農政改革に乗り出しています。

食料輸入大国・日本が、家族農業を中心に農業を再建し、食料の自給率を向上させることは、世界の食料問題の解決でも、地球環境の保全という点からも、国際社会への大きな貢献であり、責任でもあります。

農業を基幹的生産部門に位置づけ、農業と農山村を再生する

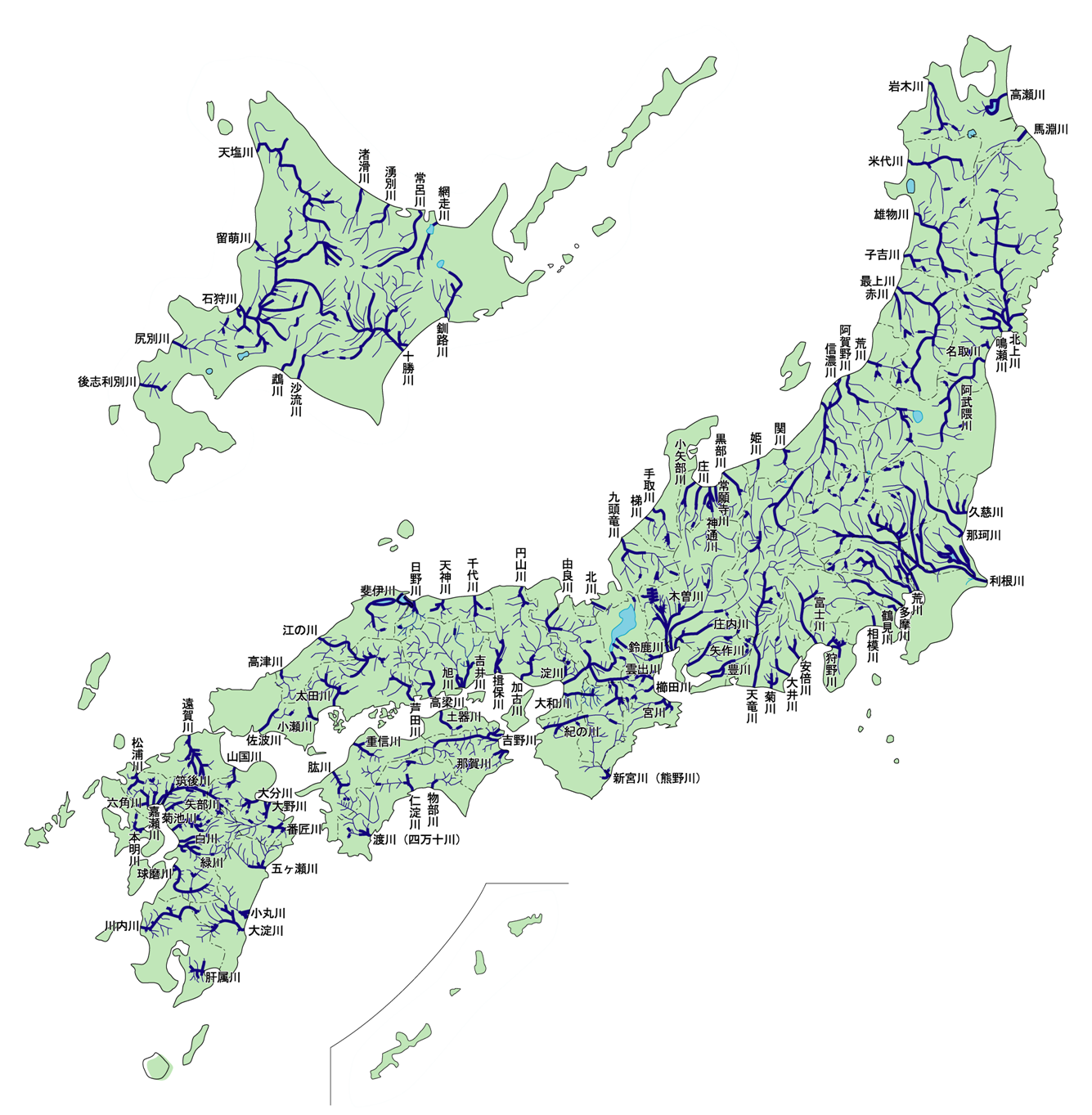

わが国には、温暖多雨な自然条件とすぐれた農業技術があり、安全でおいしい食べ物を求める消費者のニーズもあって、農業を豊かに発展させる条件は十分にあります。都市の若者が農山村に移住、就農する「田園回帰」の流れが広がっていることも農山村再生への希望です。

必要なのは、国際的にも異常な「市場まかせ」の農政を根本から転換し、その条件を全面的に生かす政治です。農業者や地域住民、多くの国民が共同し、豊かな自然や社会的な蓄積を生かしきる農政の実現です。

長期にわたる悪政で農業の縮小・衰退に拍車がかかっているだけに、その打開には、国政の位置づけを抜本的に転換し、国の関連予算を大幅に増やし、思い切った農業保護政策の実施が不可欠です。

日本共産党は、農業を国の基幹産業に位置づけ、食料自給率の向上を国政の柱に据え、農業と農山村の再生のために力つくします。農業・食料政策の大きな目標を次の点に置き、実現に力をつくします。

●食料の外国依存をきっぱり転換し、早期に食料自給率50%台を回復し、引き続き60%台をめざす

●競争力・効率一辺倒ではなく、国土の多面的な利用、環境・生物多様性・食の安全に配慮する人と環境にやさしい持続可能な農業をめざす

●大規模も中小規模も含めて多様な家族経営が営農を続け、暮らし続けられる農山村、新規参入者や移住者が元気に暮らせる農山村をめざす

●米・麦・野菜・果樹などと畜産が結びつく耕畜連携、地域循環型の農業を重視し、水田の多面的利用をめざす

●農林業の生産とともに加工・販売、自然エネルギーなど地域の資源を生かした循環型の経済で農山村での雇用や所得の機会を増やす

価格保障・所得補償を再建・充実し、

若者が安心して農業に励める土台を整える

大多数の農業者が営農を続け、暮らしが成り立つ土台を整える――いまわが国の農政に何より求められることです。若者が安心して農村に住み、就農できる最低の条件であり、食料自給率の向上を達成するうえでも不可欠です。最大の柱は、生産費をまかなえる価格を保障することを軸に、各種の所得補償を組み合わせることです。

農業生産は、気候・地形・土壌などの自然的条件に大きく左右され、多数の中小経営によって担われ、農産物価格も生産者自ら決めることができないため、市場まかせでは維持できません。生産費をまかなう農産物の価格保障は、農業者に再生産を保障し、意欲と誇りを取り戻すうえで決定的です。

農業大国の米国は、主な農産物に、販売価格が生産費を下回った場合、その差額を補填する仕組みを二重三重に整え、農業経営を下支えしています。EU諸国では農産物の価格支持制度を維持したうえ、環境の保全や条件不利地の維持などに配慮して手厚い所得補償を実施し、農業と農村を守っています。

肥料・飼料・燃料などの価格が急騰する一方、農産物価格はそれに見合わず、離農に追い込まれる農家が続出しています。この事態を打開するのは政治の責任です。

日本共産党は、品目ごとの価格・経営安定制度を、生産費にみあう水準に抜本的に改善・再建します。国土や環境の保全など農業・農村の多面的機能を評価して各種の直接支払い(所得補償)を充実します。

米価下落の不安をなくし、米生産の安定をはかる(別項)

➡各分野の政策「37、コメ問題」もごらんください。

麦や大豆、飼料作物などの増産への支援を抜本的に強める

2023年の小麦の自給率は17%、大豆は7%、飼料作物は27%です。世界の食料危機のもとで国内増産への支援を抜本的に強めることが急務です。

麦・大豆などの畑作経営安定対策は、過去3年の全国平均の生産費を基準とするもので、肥料代等の高騰が続く下では生産費の下支えにはなりません。

――経営安定対策の交付単価の算定にあたっては直近の高騰した生産コストを反映し、条件不利地での増産も可能になるよう対策を強化します。

大量かつ均一の輸入麦を使いなれた製粉会社等が、国内麦は品質にばらつきがあり、供給も不安定として引き取らないため、自給率が低い国産小麦が産地で売れ残るという事態がしばしば生まれています。

――国家貿易品目である麦の輸入は、内麦優先の原則を貫き、国産の増産に見合って削減します。

――麦・大豆などの一定量を政府の責任で備蓄するとともに、地場の中小製粉工場の立地を支援し、製粉メーカーが国内産を優先的に使用するか、国産麦を外麦と一体で使用するよう誘導・支援します。

――麦・大豆・ソバ・ナタネなどの増産を生産技術・流通・需要の面から支援を強めます。国産麦を活用したパンや加工品の学校給食での普及に務めます。米粉の生産コストの低減や製造施設、需要開拓を支援します。

水田活用交付金の見直し・大幅カットをやめ、維持・拡充する

自公政権が打ち出した水田活用交付金のカットは、減反政策に協力してきた農家への重大な裏切りです。転作の大半を担ってきた大規模経営や集落営農を破綻させます。水田における麦・大豆・飼料作物などの生産を崩壊させ、自給率をいっそう低下させる暴挙です。

――水田活用交付金の見直しを中止し、交付金は、米と他作物との収益性の格差を是正することを基本に維持・拡充します。

――水田での畑作物等の作付けが長期化し、実質的に畑地化している場合でも、麦・大豆・飼料作物の生産が維持できるよう手厚い支援を行います。

糖価安定制度への国の支援を強め、てん菜の生産を維持する

自民党政府は糖価安定制度の赤字を理由にてん菜の生産削減を押しつけようとしています。てん菜は北海道の輪作体系に欠かせず、製糖業や運送業などで地域経済を支える重要な作物です。

――国の責任で輸入調整金の収支の改善を図り、てん菜の生産を維持し、製糖事業者の経営も守ります。

――少量でも強い甘みをもつ人工甘味料(スクラロース等)の使用を見直します。

野菜価格安定制度を改善・充実する

――現行の野菜価格安定制度の対象品目や産地を拡大し、保証基準価格を生産費にみあう水準に引き上げます。事務を簡素化するなどの改善・充実をはかります。

畜産・酪農経営の危機を打開する

酪農経営安定ための制度を創設する

一昨年来、飼料価格が急騰する一方、生乳価格が低迷し、酪農経営は未曽有の危機に陥りました。22年は酪農家一戸平均で49万円の赤字、大規模経営を含めて倒産・廃業が相次ぎました。とりわけ畜産クラスター事業で規模拡大した酪農家が、コロナ禍で需要が落ち込み、生産制限や在庫処理の負担を強いられて深刻な苦境に追い込まれました。これに政府が有効な対策をとらず、酪農家に乳牛淘汰、生乳減産を押しつけたことも危機を深刻にしました。

一昨年、酪農家の団体とメーカーとの交渉で乳価がひきあげられたとはいえ飼料価格の高止まりのもとで酪農経営の苦境は続いています。このままでは「日本から酪農の灯が消える」ことになりかねません。

――飲用向け生乳の生産費を販売価格が下回った場合、差額を補てんする制度を創設します。加工原料乳の補給金単価ついても再生産が可能になる水準に引き上げます。

――乳製品のカレントアクセス輸入を減らし、国産の備蓄を増やすなど政府の責任で生乳需給の安定をはかります。

――「売る自由」の名目で導入された生乳流通の自由化は、生乳需給を混乱させ、指定生乳生産者団体(酪農協同組合連合会)に参加する酪農家に、コロナ禍でだぶついた脱脂粉乳の在庫処理の負担を一方的を強いています。これを見直し、政府が生乳需給の安定に責任をもつとともに、メーカーや指定団体以外の酪農家全体が参加して需給調整を行える仕組みを作ります。

――需要が伸びているチーズを外国産から国内産に切り替えるため、チーズ向け乳価を輸入価格並みに引き下げたうえ、生産費との差額を政府が補てんする制度を創設します。

牛・豚マルキン制度を改善する

粗収入が標準的経費を下回った場合、その差額を補てんする肉用牛肥育経営安定交付金(牛マルキン)・肉豚経営安定交付金(豚マルキン)は、積立金の4分の1を生産者が負担するうえ、基準となる経費が過去数年間の平均をとるため、エサ代急騰のもとでは経営は維持できません。

――牛・豚マルキンを国の全額負担による直近の生産費を補填する制度に改善します。

肥料・飼料・燃油などの価格高騰対策を実施する

肥料や飼料、燃料などの価格が高止まりしています。生産資材の大半を海外に依存するわが国農業のもろさの表れです。資材価格の高騰には政府の円安誘導策にも重大な責任があります。

――中長期的には農業資材の国内産への転換をめざしつつ、当面、既存の制度ではとうてい対応できない現実を踏まえ、特別対策を実施します。

――堆肥や稲わらなどの利用拡大を支援し、輸入肥料を削減します。

――燃油価格の高騰にたいしても、石油元売メーカーへの支援にとどまらず農業生産者に対して直接補てんします。

――当面、配合飼料価格安定基金への財政支援を強め、補てん財源の不足が生じないようにします。同時に、現行の制度では飼料価格が高止まりする場合、高騰分の一部しか補てんされず、畜産経営は維持できません。高騰が長期化する場合、高騰前の価格を基準に補てんできるよう抜本的に改善します。

農業の多面的機能に着目した所得補償を拡充する

多面的役割を評価した所得補償の拡充

農業者は、農業生産のなかで農道や水路の整備、草刈りなど環境や景観を守るなど多面的な役割も担っています。いわば国土の無償の管理人です。

――農業者のこうした労働を正当に評価して水田・畑地・樹園地などに応じた所得補償を実施します。

中山間地域等直接支払い制度の抜本的改善

中山間地域等直接支払い制度は過疎地での農業、集落の維持にも大きな役割を果たしてきました。しかし、5年間の耕作継続を要件とするため高齢化が進む中で申請を断念する集落も現れ、荒廃が一気に進む事態も生まれています。

――こうした事態に対処するために、複数集落による広域加算、支援単価に条件不利の補正にとどまらず中山間地域に居住すること自体を支援する性格(居住地手当的なもの)も加え、抜本的に改善します。

――政府が来年度から廃止を検討している、高齢者の見守りなど生活支援への加算措置について、継続したうえで充実します。

消費税を5%に引き下げ、インボイス制度を廃止する

消費税は、農業者にとって、生産費の上昇分を農産物価格に転嫁できず、赤字でも身銭を切って払わなければならない営農破壊税です。コロナ禍で国民の暮らしを守るため世界各国で消費税減税を実施しています。

――当面、消費税を5%に引き下げます。

23年から導入された消費税のインボイス(適格請求書等保存方式)制度によって、約9割が免税業者であった農業者の多くが取引から排除されるか、課税業者への転換を強いられています。

――農業者に大きな負担を強いるインボイス制度の導入を中止します。

災害等で打撃をうけた経営の再建を全面的に支援する

収入保険制度を抜本的に改善する

現行の収入保険制度は、対象を青色申告者に限ったうえ、価格下落が続けば、基準収入も下がり、加入者の安心を保障するものとは言えません。

――対象の限定をやめ、農業者の保険料負担を軽減し、基準となる収入も生産コストと関連させるなどの改善をはかります。

農業共済制度を改善する

―――農業共済事業は品目の実態に即して引き続き役割が維持されるよう加入者の促進、事務費の援助などを行います。

――加入率の低い果樹、施設共済などを利用しやすく改善します。

自然災害による想定外の甚大な被害に備える

異常気象による災害が多発し、農地や農業機械、農業施設が失われるなど甚大な被害が毎年のように発生しています。

――「災害による離農者を一人も出さない」ことを基本に、被災農業者に発生地域や規模に関わりなく復興・再建を支援する制度を日頃から整えます。

種苗の公共性を重視し、農業者の権利をまもる

――主要農作物種子法を復活し、主要な種子の開発・普及に公的機関が責任を持ち、優良で安価な種子の供給を保障します。

――種苗の開発者の権利に配慮しつつも、自家増殖は農民の権利と定めた国連「農民の権利宣言」を踏まえて、伝統的な農業や地域品種など多様な種苗を掘り起し、広げることを援助します。

――温暖化、気候変動に対応した品種の改良、技術の開発などを国・自治体の研究機関のイニシアティブで進めます。

家族農業を中心に多様な担い手の確保・育成に総力をあげる

わが国の農業を長く支えてきた世代の引退が加速し、後継者のいない農家や集落が広がっています。次代の農業をだれが担い、食料生産や農村地域をだれが担うのかは、日本社会が真剣に向き合うべき待ったなしの課題です。

歴代政府は全国の農地の8割を大規模経営に集積する目標を掲げ、農業の大規模化・法人化に力を入れてきました。条件の恵まれた地域では大規模化が進みましたが、最近では、大規模経営も主たる働き手が高齢化し、後継者不在で営農断念に追い込まれる例が増えています。政府が育成に力を入れてきた集落営農も解散が広がっています。政府の大規模化政策の破綻はあきらかです。

大小多様な家族経営の育成・支援を基本にする

わが国の農業経営の98.5%は専業や兼業など違いはあっても大小多様な家族経営です。今後の農業の担い手政策も、この現実から出発する以外にありません。農業生産や地域の環境、景観の保全、伝統・文化の維持など多面的機能を考えても、数多くの中小農家を存続させることこそ重要です。

自民党政府は、改定された食料・農業・農村基本法に兼業農家や小規模農家を位置づけるかのようにいいますが、大規模・専業農家を優遇する基本路線は変えていません。

――農業の担い手政策の基本を、効率化・大規模化一辺倒から大小多様な家族経営が数多く存続できる方向に明確に転換します。

各種補助金も担い手の選別でなく対象を広げる

―――政府の各種補助金や「経営安定対策」は大規模化や法人化を条件にせず、兼業農家、半農半Xなど地域の「続けたい、やりたい人(法人を含む)」すべてを対象にします。

――中小農家や新規参入者への小規模な機械・施設のリースなど自治体や農業団体が行う事業を抜本的に拡充します。各種の農業補助金について中小農家に優先枠を設けます。

地域農業を支えている大規模経営・集落営農を支援する

離農者が増える中で大規模経営や集落営農がその農地を耕作し、地域農業を支えているのも現実です。

――その大事な役割が維持できるよう農業機械・施設の導入・更新などへの助成、リース制度の拡充、土地改良負担の軽減などを支援します。

――地域の自主性を尊重しながら、複雑な資金管理や実務が負担にならないよう行政や農協による支援を強めます。

――集落営農などへの支援は、経営としての効率化や低コスト化だけではなく集落が維持されることも重視します。

次代の農業の担い手の確保・育成を国家プロジェクトとして取り組む

高齢農業者の急速な引退が必至とみられるなかで次代の農業の担い手の確保は社会の持続に関わる喫緊の課題です。農村の後継者が極端に少ないなか、都市住民など農村以外から求めることも重要な課題になっています。

いま、農山村に移住し、集落の農業や地域づくりに参加する若者が増えています。人間らしい暮らし方や働き方を農業・農村に求める動きも広がっています。農業の成り立つ条件が整えば、担い手が大幅に増える可能性があることを示します。

――こうした社会の変化をも踏まえてU・Iターン者など新規参入者の確保・育成に国家プロジェクトとして取り組みます。

――「新規就農者総合支援法」(仮称)を制定し、新規参入者への独自の支援策を強め、営農定着までの生活費の支援、研修・教育機関の整備、農地や住宅、資金、販路の確保などに国・自治体・農業団体などが一体となり総合的に支援します。

農業次世代人材投資事業を改善・拡充する

新規就農者の増加に一定の役割を果たしてきた農業次世代人材投資事業(旧青年就農者支援金)は政府が要件を絞ため近年頭打ちになっています。

――自治体への負担を求めず国が全額負担とする、新規就農希望者の研修先に農家を含める、親元就農に対する要件を緩和するなど、農業次世代人材投資事業を改善・充実し、新規就農者への支援を抜本的に強化します。

雇用の面での就農を支援する

――農業法人に雇用される形で就農する人も増えています。農の雇用促進事業を拡充し、就農希望者を雇用する大規模経営や団体を支援し、雇用の面からも就農を広げます。

多様な担い手を支援する

――市民農園や体験農園、学校・福祉農園など多様な形態で「農」に関わるグループ・個人も多様な担い手として位置付け、支援します。

――女性が就農しやすい環境を整えるための環境整備に支援します。

定年帰農者などへの支援

――定年退職者などが農業を始めようとする場合、小規模な農地のあっせんや農機具、施設のリース制度などを創設します。中山間地への移住者にたいし、営農と暮らしの両面から特別な支援を行います。

総合農協の役割を重視する

中小農家の経営が成り立つためには、農産物の共同販売や資材の共同購入などが欠かせません。担い手の育成、集落営農への支援、資金の確保、生活物資の供給など農村社会のインフラとしての総合農協の役割も重要です。

政府の規制改革推進会議などが執拗に持ち出す、単位農協からの信用・共済事業の分離、准組合員制度の見直しなどは、総合農協を解体に導き、農業・農村市場への農外企業の進出の道を広げるためのものです。

――このような財界主導の農協「改革」のおしつけに反対し、農協の自主性・独立性を尊重、組合員・役職員が力をあわせて協同組合としての原点に立った役割を果たせるよう、国や自治体も協力し、支援します。

農外企業による農地取得・利用を監視する

――農外企業の農業への進出が増えていますが、もうけ第一ではなく農地や環境の保全、地域農業の振興などに役割を果たすよう求めます。

――国家戦略特区で例外的に認めてきた一般企業の農地取得を全国に広げることは耕作者の権利を優先する農地法の理念を解体するもので、反対します。

――農地所有適格化法人に対する一般企業の出資規制の緩和も、農外資本による法人への支配の強め、農地制度の形骸化につながるもので、反対です。

食料主権・経済主権を保障する貿易ルールを

米国の農業経営の平均規模はわが国の62倍、オーストラリアは1,000倍以上です。途上国の賃金・所得水準との格差も大きいものがあります。こうした国土・社会経済条件の違いを背景とする安い外国産の輸入を野放しにしてわが国の農業が成り立つはずはありません。TPPなど過去の自由化の際にあれこれの「国内対策」がとられましたが、それで自由化の打撃を防げなかったことは、今日の農業と農村の現実をみればあきらかです。

農業と農山村を本格的に再生し、食料自給率の回復・向上を達成するには、際限のない自由化路線をきっぱり転換することが不可欠です。各国が、輸出のためでなく自国民のための食料生産を最優先し、実効ある輸入規制や価格保障などの食料・農業政策を自主的に決定する権利=食料主権が保障される貿易ルールを確立することです。

食料主権の重要性はコロナ危機、ウクライナ危機でいっそう鮮明になりました。主要な食料輸出国が相次いで輸出規制に踏み切ったのは緊急時に自国民の食料確保を優先した行動です。ロシアのように覇権主義からの思惑もあります。そうである以上、日本のような食料輸入国が国民の命を守るために日ごろから食料増産に必要な措置=輸入制限、農業保護政策をとることも正当な権利として認められるべきです。

WTO農業協定を廃止し、食料主権を保障する貿易ルールめざす

――農産物の貿易自由化・拡大を理念とするWTO農業協定は、輸出大国や多国籍企業に利益をもたらす一方、日本のような輸入国や途上国の農業に大きな打撃を与えました。加えて、輸出国でも地下水の浪費、農薬・化学肥料の多投によるモノカルチャー生産、遺伝子組み換え農作物の増大、抗生物質に依存した畜産、森林伐採など持続不能な生産を広げてきました。

国連食料の権利特別報告者が2021年7月、WTO農業協定は、すべての人が文化・栄養・環境的に適切な食料を入手する権利の実現の障害になっていると批判、段階的に廃止し、尊厳・自給・連帯に基づく新しい食料協定の締結交渉を求める報告書を提出しています。

持続可能な世界を展望したときWTO農業協定はもはや時代遅れです。

――WTO農業協定を廃止し、食料主権を保障する貿易ルールをめざします。その1つとして、国内の増産に見合って競合農産物の輸入を制限できる貿易ルールを確立します。

TPP協定などの自由化協定をストップする

――TPP、日欧EPA、日米貿易協定などは自由化の水準をWTO農業協定から格段に広げ、わが国の農業の存立基盤をいっそう掘り崩すものです。遺伝子組み換え食品の「貿易促進」、食品検疫の簡素化、食の安全基準の統一なども盛り込まれています。

――わが国農業と国民の利益を根本から脅かすこのような貿易協定は離脱、廃棄し、二国間・多国間の貿易・経済連携は、各国の多様な農業の共存、食料主権・経済主権の尊重を基本に進めます。

――21年国会で批准されたRCEP(地域的包括的経済連携)協定は、自由化水準がTPPなどと比べ低いとされますが、野菜・果実の多くで関税撤廃を約束しており、自由化への新たな一歩であることは否定できません。際限ない輸入自由化には断固反対します。

輸出拡大でなく国内供給に重点を

自民党政権は、農産物の輸出拡大を成長戦略の柱に位置づけますが、輸入自由化で足下の国内市場を外国産に奪われることから目をそらしています。個々の産地や農業者などの輸出拡大の努力を政府が支援することはあっても、食料輸入大国の日本が力を入れるべきは国内需要を満たす農業生産の拡大です。

農林業に基盤をおいた地域循環型の農村振興をめざす

農業者が安心して営農を続けるためには、農業振興策とともに生活基盤の整備など総合的な農村振興策が欠かせません。歴代政府の農村政策は、農林業の衰退を放置し、企業誘致や公共事業、大型開発などへの依存を続けてきましたが、企業の海外進出、公共事業の減少などですでに破たんしています。大企業優先の産業・国土政策を転換し、農林業に基盤を置きながら、農外の兼業所得や雇用の維持にも取り組みます。

地域の資源を生かした循環型の地域づくり

農山村には、新鮮で安全な農林産物、食文化、田園景観、伝統的な祭りや芸能、生活技術など都会にない豊かな資源、営み、文化が蓄積されています。

――農山村の振興は、地域資源を生かし、農林業を中心に農産加工や販売、観光、再生エネルギーの活用で循環型経済をめざします。

――交通・情報通信網を整備し、子育てや福祉・介護への支援を強め地域の雇用や働く場を確保します。

都市住民との共同・交流・移住を進める

近年、農山村の価値に共感し、訪問・交流し、移住する都市住民が増えています。NPO法人「ふるさと回帰支援センター」に寄せられた移住相談件数は10年間で13倍に増えています。都市の若者などが過疎地に移住して地域づくりや農業振興に携わる「地域おこし協力隊」も09年の89人から22年には6,818人に増え、「若者が来て元気になった」という過疎集落も生まれています。

――「田園回帰」の動きへの支援を強め、都市との共同・共生のなかで農山漁村の再生をめざします。

――「地域おこし協力隊」を当面1万人に増やします。

過疎集落への支援を思い切って強化する

――高齢化が進んでいる過疎集落に対しては「山の駅」(仮称)など地域にあった生活拠点をつくり、コミュニティバスの運行、「集落支援員」の配置などで地域住民の生活に不可欠な最低条件の整備に努めます。

有害野生生物対策を抜本的に強める

増え続ける鳥獣被害は、農業者の生産意欲を失わせ、集落の衰退に拍車をかけています。

――当面、鳥獣の生態や繁殖条件の調査を国の責任で行い、増えすぎた鳥獣を適正な密度に減らす地域の取り組みを支援します。

――鳥獣が里山に下りずに生息できる森林環境を整備するとともに国の鳥獣被害対策交付金を大幅に増やし、防護柵・わなの設置、捕獲物の利用などの取り組みへ援を強めます。野生鳥獣の命をいただくジビエの安全・安心対策と流通への支援を強めます。

都市農業を振興し、農地税制を抜本的に改める

都市農業基本法は都市内の農地は積極的に「保全すべき」ことを明確に打ち出しています。にもかかわらず、市街化区域内の農地に対する固定資産税、相続税は宅地並み評価が基本となっているため、減少に歯止めがかかりません。

――都市の農地にたいする課税評価を、現に農業が営まれている農地は農地評価を基本にします。

――農地に準じた課税を農作業場や屋敷林、市民農園などにも拡大します。

――当面、全国の生産緑地の大半が期限が切れたもとで、新たに制定された特定生産緑地制度の趣旨を農業者に徹底し、申請・適用を進めます。

――都市内の農地の基盤整備、直売所の設置、地産地消、学童農園、体験農園、農業ボランティアなどの取り組みを支援します。

農政における自治体の裁量を強める

自治体の大型合併などで農林担当の職員が減少したうえ、国の農業施策が縦割りで複雑な手続きを求めることも、実態に合った農業・農村施策の推進を困難にしています。

――国の農政の裁量を大幅に自治体に委ねるとともに、自治体の予算や体制面での支援を強め、きめ細かな支援策が可能になるようにします。

環境や食の安全に配慮した持続可能な農業を広げる

気候危機の打開でも、コロナ危機の経験からも、自然との調和を欠いた大規模かつ工業的な農業や畜産、食料供給のあり方が問われ、人と環境にやさしい持続可能な農政への転換が国際的な課題になっています。農薬や化学肥料、遺伝子組み換え技術、大規模施設などに依存する工業的農業から、農業の営みを生態系の物質循環の中に位置づけ、生物多様性と地域コミュニティを重視するアグロエコロジーへ転換する動きも広がっています。

そうした流れを背景に、自民党政権は2021年、2050年にはCO2排出実質ゼロ、化学農薬の50%削減、有機農業を耕地面積の25%に拡大など"大胆な"目標を盛り込んだ「みどりの食料システム戦略」を打ち出しました。22年の国会で関連法を成立させ、今年改定された食料・農業・農村基本法でも、農業による環境負荷の低減を課題には挙げています。

ところが、そこで中心的な手法として強調されているのは、ロボット化、IT化、生物農薬など"次世代"先端技術の開発・活用です。農業者の長年の実践で蓄積された有機の技術を土台に据える姿勢は希薄です。大規模・効率優先の基本を維持し、小規模・家族農業が中心に位置づけられていません。地産地消や循環型の農業に逆行する農産物の輸出拡大に力を入れている点も問題です。

日本共産党は、環境や生態系、食の安全に配慮した持続可能な生産や流通、消費の拡大を農政の重要な柱にすえ、食料自給率の向上と一体で追求します。

環境にやさしい食料の生産・流通を広げる

――化学肥料や農薬を減らし、作物残さなどを再利用し、環境や生態系に調和した地域循環型の農業を推進します。単一作物や同一品種の連作ではなく、多様な作物や種子の栽培を通じて生物多様性を保全します。

――環境保全型農業の取り組みに対する所得補償(直接支払い)を抜本的に拡充します。

――環境保全型の農産物の流通・消費拡大のため、地域ごとに幅広い関係者による政策・計画立案への参画、達成度のチェックとフィードバックの民主的な仕組みを構築します。

有機農業を飛躍的に拡大する

――有機農業は、化学肥料や化学農薬の使用禁止だけでなく外部資材の投入を極力抑え、作物の生命力や生態系に依存した循環型、低投入型でエネルギー効率のいい農業として推進し、飛躍的に拡大します。

――有機農業者の長年の実践で蓄積し、定着している技術の普及に国、自治体、研究機関なども協力して力を入れます。自治体や農業団体、有機農業者などが行う有機農法の習得、慣行農法からの転換に必要な研修にたいする支援を行います。有機農業の理念や技術について農業高校・大学・研究機関などの研究・教育の課題として重視します。

――農業者が有機農業に安心してとりくめるよう、収益の不安定期への手厚い所得補償を実施します。有機農業の振興に地域として取り組む自治体を国が支援します。

――学校・保育園・幼稚園の給食の食材に地元の有機農産物を採用することで有機農産物の安定した販路を確保します。有機にふさわしい価格で買い取り、その際の掛かり増しの経費を政府が全額負担します。

農業技術の開発・普及は農家所得の向上を基本にする

ロボット化、IT化、バイオ技術の活用などを中心とするスマート農業は農業者の労働を軽減する面はありますが、農業所得の多くが外部のIT企業や機械メーカーに吸い取られ、農作業が関連企業の支配下に置かれ、田畑に農民がいない農業になりかねません。

――農業技術の開発・普及は「先端技術」に偏るのではなく農業者に蓄積された技術と科学を結び付け、持続可能な農業や地域の振興に重点をおきます。

――先端技術の開発・普及も、中小農家の経営に役立ち、農業者の所得が増大し、多くの農家が集落に残れることを基本に進めます。

大規模化・工場型の畜産を見直す

大規模化に偏重した畜産政策は、輸入飼料に依存する畜産経営を広げ、地域の環境を悪化させ、農家に過重な労働や過大な投資を強いてきました。抗生物質の多投による薬剤耐性菌の増加、成長ホルモン剤の使用による人の健康の不安も広げました。

――畜産政策の基本を日本の大地に根ざした中小家族経営を重視する方向に転換し、施設や機械に対する補助金も見直し、巨大な投資を抑えます。

――放牧主体の酪農や畜産経営は地域の環境や景観を守り、教育や観光などにも重要な役割をはたしており、特別の支援を強めます。

――飼料作物の増産を支援するため、水田・畑・採草地への直接支払いを拡充します。飼料用米の保管・流通施設など飼料の広域流通体制を整備します。

残留農薬等の基準を厳しくする

米国産小麦を原料とする学校給食パンから、米国の裁判で発がん性ありとされた除草剤(グリホサート)が検出され、大きな問題になっています。グリホサートの安全性への懸念から、使用禁止・規制する動きは世界各国に広がっています。ところが日本政府は、米国政府の要求にこたえ、その残留基準値を大幅に緩和(小麦6倍など)しました。環境への影響が大きい「ネオニコチノイド系」農薬の残留基準値も、国際的な流れに逆行して大幅に緩和しています。

――健康や環境へのリスクが懸念されるこうした農薬等について「予防原則」に基づいて厳しく規制します。輸入食品の残留農薬検査を強化します。

遺伝子組み換え食品、ゲノム編集食品への規制を強める

――遺伝子組み換え食品の承認検査を厳密にし、遺伝・慢性毒性、環境への影響に関する厳格な調査・検証・表示を義務づけます。

――ゲノム編集技術についても、食物アレルギーなど食の安全や生態系の影響などの懸念も指摘されており、実用化にあたっては、「予防原則」の立場に立って遺伝子組み換え食品と同等の規制を求め、表示も義務付けます。

――有機農産物の認証にあたっては、遺伝子組み換えと同様、ゲノム編集技術も禁止します。

牛成長ホルモン投与の米国産牛肉の輸入を規制する

EUが、乳がん発生リスクがあるとして輸入を禁止している成長ホルモン投与の米国産牛肉を、わが国は、国内では使用を認めていないのに無検査で大量に輸入しています。

――国内で認めていない成長ホルモンなどを使った外国産牛肉は、EUなみに輸入を禁止します。

豚熱の蔓延、鳥インフルエンザの発生防止に万全を期す

――豚熱、鳥インフルエンザなど家畜感染症の発生の影響を最小限にとどめるよう、国の責任で監視体制を強めます。被害農家には、経営再開に向けて万全の補償を行います。

――豚熱のワクチン接種や飼養衛生管理の施設整備費を支援し、農家の負担を軽減します。

アニマルウェルフェアに配慮した取り組みを支援

――飼養されている畜産動物の生育環境に配慮する取組みが世界で広がっています。国内でもよりよい環境で育むためにWOHAコードに則り、施設・環境整備に対し支援します。

農林水産予算を抜本的に増額します

歴代自民党政府のもとでわが国の農林水産予算は一貫して縮小させられてきました。いまや軍事費の3分の1に過ぎません。国民一人当たりの農業予算は米国約3万288円、フランス2万7,929円に対し日本は1万3,598円です(2019年、農水省資料より)。長年にわたる悪政の傷跡が深いだけに、農業と農村の再生には農林水産予算の抜本的増額が不可欠です。

――国の農林水産予算を、当面、現状の倍以上に増やします。

――貧困者向けの食料供給に必要な国の予算を抜本的に増額し、一人ひとりの国民が安全で健康的な食料の確保できるよう、国民に権利として保障します。

さらにくわしく知りたい人のために

さらにくわしく知りたい人のために