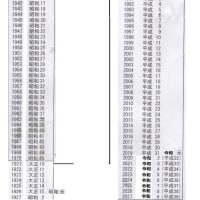

『将軍家光忍び旅』で家光は「天下の主は民百姓たち」と言っていたがその忍び旅の3年後に島原の乱が起き、家光はキリシタンを弾圧した。

『大奥 第一章』において家光は、キリスト教の布教を口実に欧州諸国が日本を狙っているので政治は非情にならねばならないと述べた。

家光~家綱の治世、松平長七郎の時代、討幕は悪であり、それは約1世紀後の遠山金四郎の時代(家慶の治世)まで続く。

綱吉の時代、『水戸黄門』で密貿易を考える商人が「貿易を制限するご政道が間違いだ」と主張し光圀に協力を求めたが光圀は拒否。光圀のしていたことは幕藩体制と鎖国の強化だった。

家宣、家継を経て吉宗が将軍になると、幕府が洋書の輸入の禁を緩めたことで蘭学が發展。青木昆陽が起用された。

家重の次の家治の治世、田沼時代に杉田玄白、前野良沢、平賀源内らが活躍。

家斉の治世に移り、寛政の改革の時代、大黒屋光太夫が帰国し、ロシアのラクスマンが日本との交易を臨んだが、松平定信は「国を開くのはまだ早い」と拒否。

時代劇に登場した江戸時代の人物は、自分たちが鎖国の時代に生きていると認識し、将来、日本に開国が必要と思いながら、目の前に起きた開国への動きをつぶしたか無視したようである。

文化・文政年間、悪がはびこり、法とはなばかりの時代。

北町奉行所同心・中村主水は鉄、錠、おきん、半次と仕置人家業を始めた。

1819年1月、日本では文政初期、中村主水がオランダ人女性を助けたことでオランダ商館から表彰された(1987『仕事人V旋風編』)。

1821年、中村主水が南町奉行所(下注釋)から自身番に異動(『必殺仕事人2009』)。

1823年にシーボルト来日。

1824年に鳴滝塾が開校。高野長英が医学・蘭学を学んだ

1825年に異国船打拂令が出た。

1826年は丙戌の年で、『仕事人2014』の劇中の時代はこの年であろう。この年にシーボルトが江戸に来訪。

1828年、シーボルト事件が起きた。これは『春雨じゃ、悪人退治』で描かれている。事件前、高橋景保の天文台に中村主水、千葉周作、滝沢馬琴、葛飾北斎が招かれていた。

1829年に高橋景保が獄死。必殺では牢内で毒殺され、犯人は国学者か米問屋の一派であった。

シーボルトを憎む国学者の一派(高橋景保を疎んじる米問屋も仲間)が黒幕で、この一派は闇の会にシーボルトの暗殺を依頼。恨みでなく思想による暗殺で、『仕事人2014』でお菊が嫌がっていた身勝手な依頼に近い。この依頼は加代ではなく鶴が受けたが、鶴はシーボルトの人格の良さを知り、逆に刺客からシーボルトを守って、密航による国外脱出まで考えた。

国学者一派は闇の会に依頼しながら刺客を派遣し、シーボルトの船に細工までして、完全に二度手間であったが、一派は闇の会に対し仕事量の返済を求めた様子はないし、仕事を途中で放棄した鶴を処分した様子もない(シーボルト事件から12年後の天保の改革の時の鶴が同一人物か不明)。

この辺り、闇の会の組織は虎の会ほどには掟が明確でないように見える。特にこのシーボルト事件の時には主水と加代たちは闇の会を通さずに国学者と米問屋一派の仕置を受けていた。

また、重要なことは仕事人が攘夷派に利用されることもあれば、逆に攘夷派が仕事人に抹殺されることもあったということだ。

シーボルトの鳴滝塾で学んだ渡辺崋山・高野長英はシーボルト事件から10年後の1839年に蛮社の獄によって弾圧を受けた。江戸で蘭学を学んだらしい小関三英は自害。この三英かどうか不明だが蛮社の獄が原因で自殺した蘭学者に同情したからくり人・時次郎が鳥居輝蔵暗殺を謀って失敗し爆死。からくり人は壊滅した。

1840年、遠山金四郎が北町奉行になった。

鳥居が南町奉行になった年の翌年(陽暦では同じ年)、1842年のアヘン戦争終結の時に、中村主水、秀、勇次、順之助が熱気球で香港に渡って仕事をして帰国。主水たちが出国の際、棺桶の錠も加勢した。

この少し前、からくり人の生き残りの天平が大阪で主水に仕事を頼んだが、自らは長崎で殉職。主水が仇討をした。江戸で鹿蔵が外国人集団の暗殺されたことが發端で、頼み人と標的の両方に西洋人がいた。

1844年の鳥居の失脚は主水に暗殺された結果のようであり、幕府は明治維新まで隠蔽。

天保の改革による音楽への弾圧で勇次とおりくが被害を受けた描写はないが、仕込み三味線を使う太棹の新之助(『オール江戸警察』)と、三味線のバチを使う泣き節お艶率いる『新からくり人』一座が被害を受けた。

お艶の一座は改革によって江戸から追放され、脱獄した高野長英が蘭兵衛と名乗って参加していた。

1849年に葛飾北斎が没(『からくり人富嶽百景』『主水死す』)。

1850年に高野長英が捕り方にかこまれて自決。当時は遠山金四郎が南町奉行だった。

1851年に中村主水が水野忠邦を暗殺(『主水死す』)。

主水はシーボルト事件(1828~29)と蛮社の獄(1839)と天保の改革(1841~43)の首謀者を暗殺したことになる。

水野忠邦を暗殺した主水は、秀・勇次の目の前で小屋の爆發事故で行方不明となった。主水は20年前ぶりに再会したかつての「仲間」との抗争の最中だったが、この時代から20年前は1829年のシーボルト事件の直後であった。

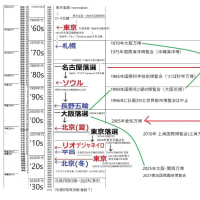

1853年、浦賀に黒船来航。

中村主水が半次・おきんと再会し、糸井貢・大吉をスカウトして裏稼業を始めた。この幕末の主水は文化・文政や天保の主水と同一人物かどうか不明だが、仲間の糸井貢は高野長英の弟子だった。

江戸では攘夷派が異人を倒すために大砲を用意し、囚人を実験台に使った。被害者の仇討をしたのが仕留人。ここで攘夷派は悪人であった。

しかし1854年に再び黒船が来航すると、開国を主張していた若年寄が悪事を働いていて、貢は若年寄の「わし(わたし?)を殺せば日本の夜明けが遅れるぞ」という一言に手が止まり、返り討ちに遭ってしまった。半次は既に裏稼業から離れ、大吉とおきんは別々に江戸を去り、仕留人は解散。主水は横浜で行われた日米会談の護衛の一人に選ばれた。

仕留人解散から4年後の1858年、井伊直弼による安政の大獄の時代。

更に2年経過した1860年、主水は桜田門外で井伊大老を暗殺。何でも屋の加代、鍛冶屋の政とかげろうの影太郎が加勢。

影太郎は主水に「井伊大老が日本に必要な人物であることくらい、あなたにもわかっていたはず」と言ったが、主水はそんなことはどうでもいいと一蹴。

3年後の1863年、主水は清河八郎の浪士組に入った。建前では奉行所退職だったが、実際は浪士組の内部捜査を任されていた。

ここで10年前と同じように、複数の人間を大砲の的にする非道が行われた。ここでは攘夷派でなく外国と組んで金儲けを考える一派が首謀者だった。主水、政、清河、朝吉がこの一派を始末した。

こうして見ると、仕事人は攘夷派でも開国派でも依頼があれば仕置にかけるという組織だったようだ。

虚実歴史(+漢字論・固有名詞問題)研究家 @kyojitsurekishi

必殺シリーズでは攘夷派も開国派も悪人であれば仕置きされてます。仕留人から仕事人のSP版まで何度かテーマになってます。

>@FinKFiction 仕事人のせいで開国が遅れたのかwww #必殺仕事人 #必殺仕事人2014

6:14 8月2日(土)

@misterhiropon 「新仕置人」の時代設定はCDの解説などでは文化文政となっていて、それだと仕留人より30年前後は昔の話になります。「新仕置人」で妙心尼の出た回だけ幕末か、あるいは文政にも妙心尼が主水と出会ったことがあり、それが作品で描かれないのかもしれません。

10:49 8月2日(土)

related tweet

tweet

関連語句

南町 「仕置人」から「仕事人」(ものがたりの歴史) - Yahoo!ブログ

仕事人 開国 仕事人 開国派(twitter)

ものがたりの歴史(twitter)

注釋

南町奉行所

中村主水が北町奉行所から南町奉行所に異動する過程が描かれたのは『必殺仕置屋稼業』だが、これは天保12年、西暦にすると1841年である。仕置屋の主水は1840年までは南町奉行所同心だったことになる。すると遠山金四郎が北町奉行となり、矢部駿河守が南町奉行になった時期までは、仕置屋の主水は北町同心だったことになる。

だが、文化・文政の主水は北町同心として仕置屋をした後、1819年(ほぼ文政2年に相当)には南町に移っており、文化・文政の主水がいつ、南町に移ったか不明。

仕置屋の主水は天保の主水で、文化・文政の主水とは別人だろう。

また、天保の主水も2人はいた可能性がある。『仕事人vsオール江戸警察』の時、主水は奉行所に勤めて23年と言っており、これが北町まで含むか不明だが、1840年代初めの天保の改革から約20年前は1820年代初めで文政年間である。

また、幕末の中村主水も1853年の「仕留人」結成当時は北町同心だったが、10年後の1863年に浪士組に入った時までには南町の同心になっていた。

参照

もしも、「仕置人」から「仕事人」への流れが江戸時代後期に3回あったら(必殺シリーズ) - Yahoo!ブログ

最新の画像もっと見る

最近の「歴史全般、元号」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- 当Blog内検索(索引)(13)

- 1970年代(59)

- 1980年代~90年代~20世紀末(78)

- 作品、ジャンル別(114)

- 書籍&網頁資料(40)

- 歴史全般、元号(150)

- 漢字論と言語学(39)

- T-Cup掲示板投稿LIST(6)

- SPORTS(51)

- 1960年代(23)

- 宣傳掲示板に書いた内容(9)

- 太古~未来(4)

- 平成史(10)

- 音楽(68)

- Ameba Livedoor Blogs(0)

- 自然科学(7)

- 皇室(3)

- 雑記、メモ、注目記事(6)

- 「終戦」~1950年代(33)

- まえがき、目次、あとがき(14)

- 太古~『西遊記』の時代(79)

- 奈良~平安(14)

- 鎌倉~室町~戦国~安土桃山(59)

- 江戸時代初期、家康~秀忠~家光~家綱(43)

- 延宝~貞享~元禄~宝永~正徳、綱吉前後(105)

- 享保~寛政の改革、エカテリーナIIとアントワネット(84)

- 21世紀~未来(582)

- 文化・文政(37)

- 天保~幕末前夜(59)

- 幕末(30)

- 明治(29)

- 大正(13)

- 昭和初期(55)

- 日記(2)

- 旅行(1)

- グルメ(0)

- 男女平等の限界(45)

バックナンバー

人気記事