■マーケット

NY3指数 続伸

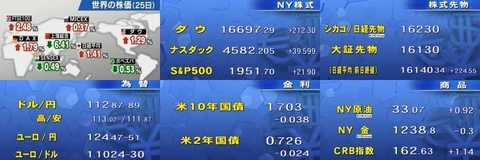

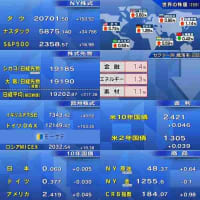

相変わらず、原油価格に振り回される状況が続いています。もたついていた株価は午後に入って急上昇です。原油価格が安値から一瞬にして2ドル以上の急上昇。ベネズエラの石油相が来月、価格安定のため複数の産油国と会談するとの報道が材料視されたようです。この動きに株価も素直に反応。明日のGDP改定値や消費、物価指標を控えてもたつき気味でしたが、上げ幅を3ケタに拡大。製造業の不振が懸念される中、耐久財受注が予想を上回った事も安心感でした。現在の株価、揃って続伸です。ダウが212ドル高、1万6,697ドル。ナスダックが39ポイント上昇です、4,582。S&P500が21ポイントプラスの1,951です。

【NY証券取引所中継】株価から見る投資家心理

解説は日本生命NYの加藤裕之氏

投資家は冷静に状況を見極めようとしている最中です。株価は現在を含め年初来から2回の反発局面があり、1回目の1月下旬は短期的な原油価格反発で上昇したエネルギーセクターを除けば、通信・公益・生活必需品といった景気の影響を受けにくいディフェンシブセクターが上昇していて、景気の先行きに不安を持っていたことが窺えます。今回は消費財・資本財・金融などいわゆる景気敏感株が上昇を牽引しています。今月中旬に発表された小売売上高が個人消費の堅調さを確認する内容で、その当たりのタイミングで、悲観一色ではなく景気を一歩先取りしようと動いているものと思われます。

解説は日本生命NYの加藤裕之氏

サウジとロシアが3月に会合を開く予定との報道で原油価格が上昇したことや、耐久財受注が予想を上回ったことを受けて、3指数とも続伸する展開となりました。

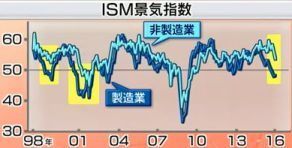

サービス業の景況感を示す典型的な指標、ISM非製造業景気指数が製造業の指数を後追いする形で低下傾向になっていますが、実は1998年と2000年頃にも同じように後追いをするときがありました。1998年はその後好不況の別れ目となる50を割らなかったものの、2000年は翌年に50を下回り、GDP成長率もマイナスを記録しました。非製造業の雇用者数の増加幅について、製造業指数が50を下回ってから回復に転じるまで、1998年の時は月間20万人程 度なのに対して、2000年の時は1万人程度しかありません。現在サービス業の雇用者数は月間20万人程度を維持していて、1998年の時の状況と似ています。また当時は供給過多が原因で原油価格が下落していて、これも今と似ています。従ってGDPがマイナスに落ち込むことは回避できそうです。さらに言うと、2000年の時は食料品など生活必需品の安定的な消費がマイナスに陥る時期もありましたが、1998年はプラスを維持しました。足下で雇用がしっかりしていることは、今後のアメリカの消費についても心配ないと考えていいと思います。

度なのに対して、2000年の時は1万人程度しかありません。現在サービス業の雇用者数は月間20万人程度を維持していて、1998年の時の状況と似ています。また当時は供給過多が原因で原油価格が下落していて、これも今と似ています。従ってGDPがマイナスに落ち込むことは回避できそうです。さらに言うと、2000年の時は食料品など生活必需品の安定的な消費がマイナスに陥る時期もありましたが、1998年はプラスを維持しました。足下で雇用がしっかりしていることは、今後のアメリカの消費についても心配ないと考えていいと思います。

度なのに対して、2000年の時は1万人程度しかありません。現在サービス業の雇用者数は月間20万人程度を維持していて、1998年の時の状況と似ています。また当時は供給過多が原因で原油価格が下落していて、これも今と似ています。従ってGDPがマイナスに落ち込むことは回避できそうです。さらに言うと、2000年の時は食料品など生活必需品の安定的な消費がマイナスに陥る時期もありましたが、1998年はプラスを維持しました。足下で雇用がしっかりしていることは、今後のアメリカの消費についても心配ないと考えていいと思います。

度なのに対して、2000年の時は1万人程度しかありません。現在サービス業の雇用者数は月間20万人程度を維持していて、1998年の時の状況と似ています。また当時は供給過多が原因で原油価格が下落していて、これも今と似ています。従ってGDPがマイナスに落ち込むことは回避できそうです。さらに言うと、2000年の時は食料品など生活必需品の安定的な消費がマイナスに陥る時期もありましたが、1998年はプラスを維持しました。足下で雇用がしっかりしていることは、今後のアメリカの消費についても心配ないと考えていいと思います。【為替見通し】注目ポイントは「G20」

解説はみずほ銀行NYの日野景介氏

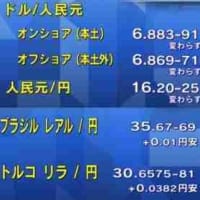

112.40~113.40

中国・上海での開催であることから、中国景気や人民元が最も注目される材料です。イエレンFRB議長も市場混乱の理由に元安を名指ししており、人民元変動自由化に向けてどれだけ前向きな評価が得られるか、が注目です。アメリカから通貨切り下げ競争反対の声が聞こえる一方、IMFリポートでは一層の協調が求められています。協調した財政出動や原油の生産調整への市場の期待はすでに高まっている一方で、万が一市場に配慮のない共同声明文になれば、市場の失望は不可避でドル円は再び下値を試す展開となるでしょう。

解説は三菱UFJモルガン・スタンレー証券の藤戸則弘氏

16050~16350

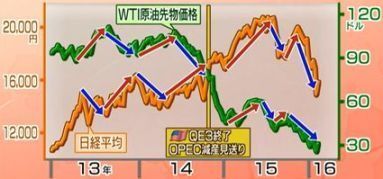

2013年~2014年秋までは原油高が日経平均安、原油安が日経平均高と完全に逆相関だった。原油安はむしろ日本のファンダメンタルには好影響と解釈していた。ところが2014年の10月にFRBがQE3を終えまして、それ以降は原油が上がると日経平均が上がって、原油安は日経平均安というふうに、典型的な従の相関関係になってきている。これはどういうことかと、特に昨年の年末以降の急落を見ていくと、産油国の財政赤字が拡大して政府系ファンド(SWF)の株を大きく売り始めた。つまり原油安が直接的に株価の需給要因に反映し始めたということで、極端な展開になっている。アメリカの調査会社ソブリ ン・ウェルス・ファンド・ インスティチュートによると、去年、全世界の政府系ファンドが2134億ドル(約24兆円)売却した。今年1バレル30~40ドルで推移すれば、4043億ドル(約45兆円)莫大な売りが出ると予想する。従って原油価格の騰落によって世界の株価が左右される展開が続く。株価が上がるためには、原油価格のトレンドの転換が必要だ。

ン・ウェルス・ファンド・ インスティチュートによると、去年、全世界の政府系ファンドが2134億ドル(約24兆円)売却した。今年1バレル30~40ドルで推移すれば、4043億ドル(約45兆円)莫大な売りが出ると予想する。従って原油価格の騰落によって世界の株価が左右される展開が続く。株価が上がるためには、原油価格のトレンドの転換が必要だ。

ン・ウェルス・ファンド・ インスティチュートによると、去年、全世界の政府系ファンドが2134億ドル(約24兆円)売却した。今年1バレル30~40ドルで推移すれば、4043億ドル(約45兆円)莫大な売りが出ると予想する。従って原油価格の騰落によって世界の株価が左右される展開が続く。株価が上がるためには、原油価格のトレンドの転換が必要だ。

ン・ウェルス・ファンド・ インスティチュートによると、去年、全世界の政府系ファンドが2134億ドル(約24兆円)売却した。今年1バレル30~40ドルで推移すれば、4043億ドル(約45兆円)莫大な売りが出ると予想する。従って原油価格の騰落によって世界の株価が左右される展開が続く。株価が上がるためには、原油価格のトレンドの転換が必要だ。【世界の株価】25日の終値

■今日の予定

1月消費者物価指数

G20(~27日・上海)

米・ミシガン大消費者信頼感指数

米・10-12月期GDP(改定値)

米・個人消費支出

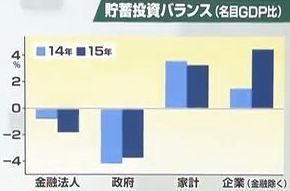

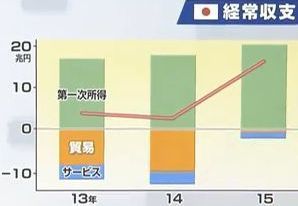

最近の円高の主な要因はエネルギー価格の下落などによる貿易黒字の急拡大が挙げられる。企業も家計もエネルギー価格下落の恩恵の大部分を貯蓄に回した結果、景気にプラスに働かず、国全体の貯蓄の増加=経常黒字の大幅増加となり、円高になっている。日銀のマイナス金利導入は貯蓄を海外投資に向かわせることが出来れば一定の円安効果が期待できる。また、貯蓄が増えるということは財政政策を使って景気刺激策を発動できるということも意味する。金融緩和と財政政策を組み合わせることを検討すべきで、今後の政権の動きには注目。解説はメリルリンチ日本証券 吉川雅幸氏

日本の経常黒字(グラフ:赤線)が非常に大きくなっている。2014年2.6兆円だったのが、2015年16.6兆円になって14兆円改善している。そのうち特に大きいのが貿易収支(棒グラフ:オレンジ色)で10兆円位改善している。これはほとんど(9兆円位)が原油安によるものだ。ただガソリンが安くなって浮いたお金を使わずに貯め込んでいる。企業も輸入コストが下がった分を、設備投 資や賃金に使っていない。特に企業の貯蓄が増えているのが顕著だ。そうすると景気にはあまりプラスに働かなくて、経常黒字が大きくなってくると円高要因になってしまう。

資や賃金に使っていない。特に企業の貯蓄が増えているのが顕著だ。そうすると景気にはあまりプラスに働かなくて、経常黒字が大きくなってくると円高要因になってしまう。

資や賃金に使っていない。特に企業の貯蓄が増えているのが顕著だ。そうすると景気にはあまりプラスに働かなくて、経常黒字が大きくなってくると円高要因になってしまう。

資や賃金に使っていない。特に企業の貯蓄が増えているのが顕著だ。そうすると景気にはあまりプラスに働かなくて、経常黒字が大きくなってくると円高要因になってしまう。今回、原油安で約10兆円黒字が拡大しているということは、GDP2%分位よけいに貯蓄ができたということです。これが支出に向かわないとすれば、5兆円(GDP1%分位)短期的に財政を付加してあげれば、景気に関してはプラスに働く。経常収支が0ぎりぎりのところで財政出動するといずれは長期金利が急上昇するとかのリスクもありますが、今回はかなり黒字が厚くなってクッションが厚くなっていますので、一持的に財政出動することのリスクは下がっている。

第1四半期のGDPが出るのが5月上旬で、骨太の方針などの再改定をするのが6月ごろですから、タイミング的には5月中旬から6月上旬位が可能性が高いと思います。

ただ単に使えばいいというものではなく、待機児童の解消とか、介護の問題とか、まさに安倍政権が新3本の矢として打ち出してきた不安解消の分野に使うというのが、一番有効だと思います。

民間がため込んで動かない分を政府や日銀が動かし、それが民間消費の呼び水になればいい。

■モーサテ・ワード・バンク

これまで安全資産として定番だった国債が一部マイナス金利となり、運用益が見込めなくなったことから新しい国債=「ニューソブリン」が注目されています。ニューソブリンとは国債のように安全性が高く、利回りも見込める株式銘柄を指します。「ニューソブリン」の条件は時価総額が大きい「大型株」、「高収益」で「高格付け」、そして「安定配当」な銘柄となっています。ニューソブリン銘柄として2011年に初めて発表したのはアメリカの投資調査会社ストラテガス社。今回そのストラテガス社の著名ストラテジストを直撃取材しました。また、株式以外にマイナス金利時代の投資先を紹介します。

【ニューソブリン NEW SOVEREIGN】・・・新しい国債

国債のように安全性が高く、利回りも見込める株式銘柄

ニューソブリンの条件・・・大型株、高収益、高格付け、安定配当

・ これらの条件を当てはめてみずほ証券が抽出した

主な「ニューソブリン」銘柄(時価総額順)

日本たばこ産業

ファーストリテイリング

花王

ヤフー

信越化学工業

リクルートHD

日東電工

野村総合研究所

オービック

大塚商会

リーマンショック後の安全志向から生まれた投資のアイデアでした。ニューソブリンと名付けた銘柄を発表したのは、アメリカの投資調査会社「ストラテガス社」

《ジェーソン・トレナート氏》

『2011年8月にS&Pは米国債を格下げしました。その時、我々は55銘柄の米国株が米国債より安全性が高いことに気づきました。そこでもしかしたら国債を買うよりも、これらの株を買うほうが安定した投資になるのでは、と考えました。ニューソブリンのような商品はマイナス金利の国の投資家にとっては非常に魅力的だと思います。特に日本の投資家の興味を引くのでは、と思っています。それは円安ドル高の恩恵を受けられることに加えて、業績が非常に良い企業から安定的に配当を受けられるからです。』

実際、ニューソブリン銘柄は、S&P500よりもすばらしいパフォーママンスを挙げています。ニューソブリンの発想を運用に取り入れようという動きも出ています。

ニッセイアセットマネジメントでは、ファンドマネジャーやアナリストが集まり、マイナス金利時代に勝つ銘柄を洗い出す作業が進んでいます。選定する上で重視するのは、値上がりしそうな銘柄より、安定的に配当が得られる銘柄だと言います。

《ニッセイアセットマネジメント株式運用部/酒井文騰氏》

『我々の配当利回りに注視した運用がニューソブリンの概念には近いと考えています。国債の金利がなくなっていく中で配当収益に焦点を合わせていく。安定性を評価していく運用手法が今後より高まっていくと考えている。』

・ マイナス金利時代の投資

《ファイナンシャルプランナー/田中哲郎氏》

「日本が財政破綻しても資産を奪われない10の投資」著

①個人向け国債

3年物(固定)5年物(固定)10年物(固定)・・・金利0.05%

②不動産

クラシック・コイン・・・古い時代の歴史的な価値を持つ金貨や銀貨

■経済視点 『個人マネー』

メリルリンチ日本証券 吉川雅幸氏

日本の場合は非常に規模が大きいので、1500兆円以上あり、まだ半分以上が現預金にある。確かに動きが鈍いので目立っていないが、マイナス金利なのでジワジワ動き出して影響力が出てくるでしょう。ューソブリンや投資信託を通じて外貨へ向かうのか、どこへ向かうのか注目したい。

■ニュース

米連銀総裁「利上げペース見直しを」

アメリカのFRB=連邦準備制度理事会の幹部が利上げの継続に慎重な考えを示しました。セントルイス連銀のブラード総裁は24日、インフレ期待の低下などを理由に利上げのペースを見直すべきだと主張しました。また、ブラード総裁は、「去年FRBが利上げに踏み切り、金融政策の正常化に動き出したことで、中期的に見たアメリカの資産バブルのリスクは低下した」とし、今、利上げの継続にこだわる理由はないとの考えを示しました。このほか、今年の世界経済の見通しについて、中国などで減速の動きがみられるものの、世界全体では去年より高い成長が見込めるとし、アメリカ経済が後退する可能性は低いと主張しました。

米耐久財受注 10ヵ月ぶり大幅増

アメリカの1月の耐久財受注は、前の月に比べ4.9%増加と10ヵ月ぶりの大幅な伸びとなりました。受注額は2,375億ドルで国防関連の航空機と民間航空機が特に好調だったほか、ほぼすべての分野でプラスでした。企業の設備投資の先行指標となる、航空機を除く非国防資本財受注も3.9%の増加と2014年6月以来の高い伸びが確認されました。

米失業保険申請 ↑1万人

アメリカの先週1週間の新規失業保険申請者数は、27万2,000人と前の週に比べ1万人増加しました。市場予想より2,000人多かったものの依然として低い水準で推移しています。また長期的なトレンドを示す4週移動平均は1,250人減少し雇用が安定していることが確認されました。

米家電量販ベスト・バイ 減収減益

アメリカの家電量販店チェーン最大手=ベスト・バイの11月から1月期の決算は、スマートフォンなど携帯電話の販売が不振で、減収減益でした。売上高は前の年に比べ4.1%減、純利益は7.7%のマイナスでしたが、一株利益は市場予想を上回りました。アメリカ国内では健康管理用のウェアラブル端末や白物家電の販売は好調で、年後半は売り上げの伸びが期待できるとしています。

シャープ 台湾・鴻海の傘下に

経営再建中のシャープは25日、台湾の鴻海精密工業の買収提案を受け入れることを決めました。日本の電機大手が海外企業の傘下に入るのは初めてとなります。シャープは臨時取締役会を開き、ホンハイ精密工業の傘下で経営再建を図ることを全会一致で決めました。ホンハイはグループで4,890億円の第三者割当増資を引き受け、議決権のおよそ66%を握る親会社になります。シャープの主力取引銀行が保有する優先株についても、半数を1,000億円で買い取るなど、総額6,600億円規模の金融支援を提示しています。一方で、ホンハイは25日夕、買収に向けた契約を暫定的に見合わせると発表しました。関係者によりますと、シャープから24日に総額3,500億円にのぼる将来債務化する恐れのあるリストを受け取ったため、内容を精査するとしています。

神奈川の10代男性 ジカ熱感染

厚生労働省は25日、ブラジルから帰国した神奈川県の10代の男性がジカ熱に感染していることを確認したと発表しました。去年、中南米で流行が始まって以降、国内で感染が確認されたのは初めてです。男性は、神奈川県内の高校に通う高校生で、今月20日まで家族と観光でブラジルに滞在していたということです。発熱や発疹の症状を訴えたため、国立感染症研究所で尿を検査したところ、25日、感染が確認されたということです。現在は熱も下がり、自宅で療養しているということです。ジカ熱は発熱や頭痛、関節痛などの症状を引き起こしますが、症状は軽く、多くの場合1週間ほどで回復します。流行地域のブラジルでは小頭症の子どもが急増していて、妊娠中の感染との関連が疑われています。厚労省は、妊婦の流行地への渡航は控えるよう呼びかけています。

大阪・梅田の車暴走 2人死亡

大阪・梅田の繁華街で、暴走した乗用車が、交差点や歩道に突っ込み、歩行者など2人が死亡した事故で、現場に居合わせた人が、事故発生時の様子を語りました。この事故では、歩行者の男性1人と車を運転していた会社経営の大橋篤さんが亡くなりました。また女性1人が意識不明の重体で、8人が重軽傷を負っています。事故は、きのう午後0時35分頃発生し、乗用車は、JR大阪駅の北側の道路から阪急梅田駅前のホテルまで、暴走しました。警察では事故の原因を調べています。

高浜4号機 きょう再稼働

関西電力は、福井県の高浜原発4号機を26日の午後5時ごろ再稼働させると発表しました。原子力規制委員会の新規制基準に適合した原発では4基目となります。高浜原発4号機をめぐっては、20日に原子炉などを冷やす1次冷却水漏れが見つかり、再稼働に向けた作業を一時停止していました。その後、対策を講じたとして、当初の予定通りの日程で再稼働し、29日には、発電と送電を開始します。

米資源開発ハリバートン 5,000人削減

原油など資源開発サービス最大手のハリバートンは25日、全従業員の8%に当たる5,000人の新たな人員削減を発表しました。原油価格の低迷で掘削リグ数や新たな油田の開発が減少したことを理由に追加の人員削減に踏み切りました。ハリバートンはこれまでに全従業員のおよそ21%に相当する1万8,000人の人員削減を行っています。

北朝鮮制裁案 燃料禁輸へ

北朝鮮による核実験と事実上の長距離弾道ミサイルの発射を受け、国連の安全保障理事会が25日開いた会合で、アメリカは制裁を大幅に強化する新たな決議案を提出しました。北朝鮮への航空機燃料の輸出を制限することや北朝鮮を出入りする貨物の検査を義務付けることなどが盛り込まれています。安保理は月内の採択をめざし大詰めの協議を続けます。

アップルvsFBI 法廷闘争に

FBI=連邦捜査局の請求を受けて、裁判所からiPhoneのロック解除命令が出されたことを不服として、アップルは25日、裁判を起こしました。事態は事実上、FBIとアップルの法廷闘争に発展したことになります。アップルは提訴の理由として、「ロック解除のための新たなソフトをつくるのは危険すぎる」と改めて主張し、今後、ほかの事件でも命令を受ける前例となると訴えました。一方、FBI長官はアメリカ議会の公聴会で、「ソフトウエアは複雑で進歩が速く、今回ロック解除をしても影響は限定的だ」と主張しました。

■日経超特急

①シャープ、鴻海の傘下入り決定

②18年4月、ふくおかFGと十八銀統合

17年4月に横浜銀行と東日本銀行が統合するコンコルディアFGを抜き、来年4月に地銀首位になる。人口減で経営環境の厳しい地銀はマイナス金利の導入で収益が一段と悪化する見通しで、地銀再編が加速しそうです。

③G20、資本流出抑制へ指針

今日から始まるG20で、新興国からの資本流出を抑えるための指針作りに着手します。市場の混乱を抑える規制手段やその導入条件を検討します。ただ資本規制を強めすぎると、新興国への投資が慎重となり、成長をかえって妨げるリスクもあります。各国は分析の上9月のG20までに規制導入が望ましい条件などを盛り込んだ指針の作成を目指します。

積極的 ↑ ↓ 消極的 | 資本流出規制への姿勢 | |

| 日本 | IMF | |

(人民元の)為替相場 の管理に役立つ (黒田日銀総裁) | 資本流出の 管理を再検証 (リポート) | |

| 中国 | ||

「厳しい規制は不要」’周小川人銀総裁 ⇒実際は規制強化? | ||

| 米国 | ||

| 「人民元相場は市場で上下双方向に変動すべきだ」 (ルー財務長官) | ||

④円高で為替差損が拡大しています。

新興国通貨やユーロ安の企業収益への影響が広がってきました。去年4月から12月に為替差損を計上した企業は3社に1社に達しました。外貨建て資産の価値下落が響きました。ソフトバンクGの稼差損は295億円、ソニーは203億円に達しました。今年に入ってドルに対しても円はなお強含んでいて、通期で差損がさらに増える可能性があります。

■日刊モーサテジャーナル

①欧米各紙は26日から始まるG20について、大きな成果は期待できないとの見方を示しています。

・ FT『IMFが世界的な経済成長を促すため、思い切った行動をとるよう呼びかけた。』またアメリカのルー財務長官が、緊急時のような行動はとらない、と発言したことを掲載した。

・ WSJ『1985年のプラザ合意の時のような協調は期待できず、為替市場の安定は望めないだろう。白羽の矢が当たるのは、日本とドイツの財政出動だ。ただ日本は債務の増加が問題で、ドイツは財政規律を重んじる姿勢を貫いているため、実効性には疑問が残る。』

ルー財務長官は、持続的な成長期待を元に、自然に為替が落ち着く必要がある、と主張した。

②鴻海がシャープとの契約調印を保留した、と一斉に報道。

WSJ『今になって疑問符?閉鎖的な日本の体質が変わるきっかけになると期待されていたのに・・・。』

NT『財務状態があまりにも悪かったのだろう。シャープの再建がいかに困難か』と伝えた。

③WSJ 28日、アカデミー賞授賞式で・・・

2年連続で演技部門の候補者20人すべて白人だったことで、人種差別との批判が出ています。この問題はそもそもハリウッドにおける人種の多様性が欠如していることの表れ、と伝えている。2014年のデータでは公開された映画の俳優はほぼ8割が白人だった。一方、映画館に足を運んだ客の5割は白人以外のいわゆるマイノリティでした。アメリカの映画界の採用基準はコネを重視するため、人種差別の傾向が強まる。ハリウッドが今後の海外進出を目指すうえで、多様化は大事であり、ハリウッドが変わらなければ、アカデミー賞も変わらないだろう。と伝えた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます