■マーケット

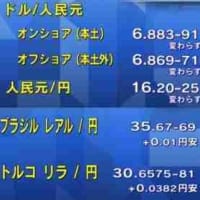

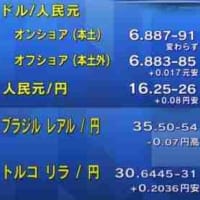

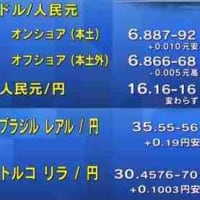

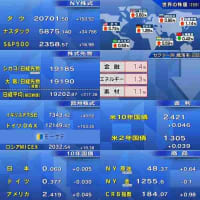

「債権王」が語る日銀 次の一手

日本の金融政策を世界はどう見ているのか。きょうの日経平均株価の終値は56円の小幅な値上がりでした。来週日銀がこれまでの金融緩和策の効果の検証を発表するまで市場は様子見のようです。こうした中、アメリカのヘッジファンド、ダブルライン・キャピタルを率いるジェフリー・ガンドラックCEOが来日しました。ガンドラック氏は国債などの債券を中心に運用するファンドを設立からわずか7年で、10兆円を超える規模にまで成長させ、“債権王”の異名を持つ投資家です。そのガンドラック氏に日本の金融政策や、日銀が打つべき次の一手を聞きました。

《ダブルライン・キャピタル/ガンドラックCEO》

「マイナス金利政策は銀行の収益に打撃を与える。東京株式市場を見ても分かるが、金融株は他の業種に比べて値下がりした。マイナス金利下では人々はより貯蓄しようとして消費しない。今、日銀は政策を変えるときだ。金利を変えるのではなく、ヘリコプターマネー政策や(政府による)景気刺激策を行う次の局面に来ている。どんな解決策でもやってみる価値がある。」

経済揺るがす闘牛論争

《中継:英国ロンドン/ロンドン支局/北島オリベラス健慈記者》

欧州の伝統文化とされてきたスペインの闘牛が姿を消すかもしれません。週末、首都マドリードで闘牛の禁止を求める人々が過去最大規模のデモを繰り広げました。動物保護団体が行った世論調査によりますと、スペイン人の60%近くが闘牛に反対で、賛成はもはや20%にもありませ満たないということです。実際カタルーニャなど複数の地域では既に闘牛は禁止されています。ただ、依然観光客には一定の人気がありますし、経済への影響は大きいと見られています。闘牛ビジネスは約20万人の雇用を生み出しているとされ、禁止された場合は大きな雇用問題になるでしょう。また、禁止された場合、スペイン全体の経済損失は年間で36億ユーロ(約4,000億円)以上に達するとの試算もあります。失業率が20%近くに上るなど低迷が続くスペイン経済としては、しばらくは闘牛に頼りたいというのが実情かもしれません。

■ニュース

怒りの矛先は都庁に 豊洲新市場 移転推進派も憤慨

東京都・小池知事の頭を悩ませているのが築地市場の移転先となる豊洲新市場の問題。築地市場協会の伊藤裕康会長は、豊洲新市場の主要な施設の地下で土壌の汚染対策としての盛り土がされていなかったことに対して、怒りの弁を述べました。小池知事が移転延期に踏み切ったことによるコストが増えたことや移転日が見通せなくなったことから都への怒りが収まりません。

その引き金は東京都が豊洲市場の主要施設の地下で土壌汚染対策としての盛り土を行っていなかったと明らかにしたことだった。そもそも8年前、東京都が設置した専門会議は土壌汚染対策として敷地全体に4.5mのきれいな土を盛るよう提言していました。しかしその4か月後に「盛り土は実施しない」との整備案をまとめ、独断で計画を進めていた疑いがあります。その結果、水産卸売場棟、水産仲卸売場棟、青果棟などの建物の下で盛り土がされていませんでした。さらに青果棟に至ってはコンクリートすら敷かれておらず砕石層がむき出しのままになっています。

こうした問題を受け今日、東京都の担当者は、有識者は市場関係者などが出席した会合で、謝罪し、今後信頼回復に努めていくと話しました。小池都政がスタートしてわずか1か月、大きな問題がのしかかっています。

ベンチャーが変える物流の未来

東京ビッグサイトでアジア最大級の物流展が始まり、過去最大規模の460社が出展しました。通販などeコマースなどの普及で、物流は少量多品種の時代になっています。こうした中、ベンチャー企業が独自の技術や発想で、物流の世界に変革を起こそうとしています。GROUND社は、在庫棚ごと運ぶことでピッキング作業を効率化するロボット「バトラー」を発表。ワムシステムデザインも、ベンチャーのシフト社が開発したカラーコードとウェアラブル端末を使って、複数の伝票を一瞬で読み取り、ピッキング作業できるサービスを始めます。一方、ロボットベンチャーのZMPは、人や親機のあとを“カルガモ”のようについていくロボット台車「キャリロ」の納入を始めました。ほかにも自動運転で時速100km以上を出す「ドローン」の実用化を進めていて、来年からはアフリカのザンビア共和国で、数十km離れた場所に薬を運ぶ実証実験を始めます。

【ベンチャーが変える物流の未来】

私達の生活や産業を支える物流。これまでは大規模な物流拠点で大手メーカーが中心となって効率化や省力化を進めてきたが、人手不足や賃金の高騰という壁に直面している。こうした中、ベンチャー企業が物流の世界に大きな変革を起こそうとしている。

【アジア最大の物流展、“最新技術”が次々登場】

東京ビッグサイトで今日から始まったアジア最大級の物流の展示会・国際物流総合展。国内外から過去最大規模となる460社が出展した。伊東電機の「マジックカーペット(タイル型のコンベヤー)」などが出展した。ネット通販などの普及で物流は少量多品種の時代に入った。宅配便の取扱個数は急増し、去年は37億4000万個に達した(出典・国土交通省)。

【棚ごと運ぶ自動ロボット】

国際物流総合展で人だかりができているブースがあった。視線の先にあったのは、在庫棚ごと移動させて荷物のピッキングを効率化するロボット「バトラー」。開発したのはインドのベンチャー企業で、そこに目をつけた日本のベンチャー企業・グラウンドが手を組んだ。持ち上げられる棚の重さは最大500kg。棚ごと持ち上げて作業者の元へ持って来てくれるため、50人必要な作業を10人に抑える事ができる。ネット通販を始めようとする企業にとっては初期投資を抑える事もできる。

【大量の荷物を瞬時に判別】

ワムシステムデザインのブースでも物流倉庫での作業を効率化する新製品があった。「ピックシー」はウェアラブル端末を使ったサービスで、商品棚へカメラを向けると取り出すべき商品と幾つ必要かが画面上に表示される。この技術を可能にしたのがカメレオンコード。開発をしたのはベンチャー企業のシフト。カメレオンコードは一瞬で複数のコードを同時に読み取れるためバーコードの様に1つ1つ読み込む必要がなくなり、物が大量に行き来する物流の場でも効率よく作業を行う事ができる。

【台車が人を追いかける!?】

既に物流の現場で動き始めているベンチャーの新技術もある。次世代ロボット台車「キャリロ」。これは発信機から出る信号をロボット台車のセンサーが受け取り、発信機が動くとその後をついていくもので、1度に通常の2倍、3倍の荷物を運ぶ事ができる。エフピコでは慢性的な人手不足解消の為に先月末から試験的に導入している。開発したのはロボットベンチャーのZMP。現場の声を吸い上げる事で更なる進化を目指している。ZMPキャリロ事業マネージャー・笠置泰孝は「将来的には自律移動機能を入れて自動で台車が搬送してくれるような形の開発をやっていく予定」と話した。

【アフリカに“空中物流網”を】

ZMPはDeNAとの合弁会社で自律機能の技術を使って無人で自動運転する「ロボットタクシー」の開発なども手掛けている。さらに未来の物流を見据ええた取り組みが始まっていた。ZMPとソニーの合弁会社・エアロセンスが自動運転できるドローンを開発し、アフリカ・ザンビア共和国に空中物流網を作ろうとしている。来年初めにはザンビアで都心部から農村部までの数十kmを自動運転で薬を運ぶ実証実験を始める。日本ではドローンを長距離区間飛ばす事ができないため、この実験の成果を元に日本での物流に生かしたい考え。

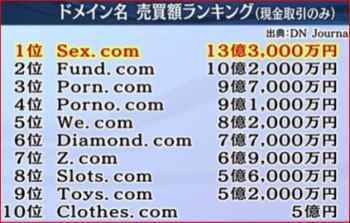

新ドメイン「.shop」で何か変わる?

GMOインターネットグループは1月、新しいドメイン「.shop」をおよそ49億円で落札しました。グーグルやアマゾンに競り勝ちました。GMOの熊谷代表は49億円の回収に自信を見せます。理由は、過熱しているドメイン名の争奪戦。海外ではアドレスを直接入力してサイトを訪れる人が多いため、わかりやすいドメインは価値が高いのです。GMOが「.shop」の販売で重視する一つが中国です。アリババと共にオークションを開催し、600万円以上の売り上げを上げました。鎌倉の味噌屋は「miso.shop」を購入し、海外への輸出のためウェブサイトを立ち上げる考えです。一方、「softbank.shop」を購入したソフトバンクの目的は、自社のブランドを守るため。ドメインは不正に使用されるリスクがあるため、防衛的に取得しました。

GMOインターネットグループは1月、新しいドメイン「.shop」をおよそ49億円で落札しました。グーグルやアマゾンに競り勝ちました。GMOの熊谷代表は49億円の回収に自信を見せます。理由は、過熱しているドメイン名の争奪戦。海外ではアドレスを直接入力してサイトを訪れる人が多いため、わかりやすいドメインは価値が高いのです。GMOが「.shop」の販売で重視する一つが中国です。アリババと共にオークションを開催し、600万円以上の売り上げを上げました。鎌倉の味噌屋は「miso.shop」を購入し、海外への輸出のためウェブサイトを立ち上げる考えです。一方、「softbank.shop」を購入したソフトバンクの目的は、自社のブランドを守るため。ドメインは不正に使用されるリスクがあるため、防衛的に取得しました。取材先・GMOインターネットグループ・GMOドメインレジストリ・ビジュ・ソフトバンクグループ

【過熱するドメイン争奪、戦新登場「.shop」の衝撃】

ウェブサイトのアドレスのドメイン(.com、.net、.jp)に今月から「.shop」が加わった。この販売権を獲得したのは日本企業。その狙いとは。

東京・渋谷に拠点を構えるインターネットサービス会社・GMOインターネットグループ。去年の売り上げは約1260億円で、傘下のネット証券会社は外国為替の取引額で世界一となっている。1月、インターネットオークションでドメイン「.shop」の販売権を約49億円で落札した(当時史上最高額)。GMO・熊谷正寿代表は「「.shop」は明らかにモノを売っている事を意味している。投資としては極めて安いと感じている。数年で回収が可能」と話した。自信の裏にあるのは世界的に過熱しているドメイン名の争奪戦。7月、GMOは「.shop」の販売を始め8月、中国のネット大手・アリババと協力して中国で「.shop」のドメイン名のオークションを開催した。出品した20件のドメイン名は完売し、約600万円を売り上げた。

東京・渋谷に拠点を構えるインターネットサービス会社・GMOインターネットグループ。去年の売り上げは約1260億円で、傘下のネット証券会社は外国為替の取引額で世界一となっている。1月、インターネットオークションでドメイン「.shop」の販売権を約49億円で落札した(当時史上最高額)。GMO・熊谷正寿代表は「「.shop」は明らかにモノを売っている事を意味している。投資としては極めて安いと感じている。数年で回収が可能」と話した。自信の裏にあるのは世界的に過熱しているドメイン名の争奪戦。7月、GMOは「.shop」の販売を始め8月、中国のネット大手・アリババと協力して中国で「.shop」のドメイン名のオークションを開催した。出品した20件のドメイン名は完売し、約600万円を売り上げた。販売開始と同時に「.shop」のドメイン名の獲得に動いたのが、日本全国から味噌を買い付けて販売する味噌専門店・ビジュ。この店が取得したドメイン名は「miso.shop」。価格は150万円。大場鉄矢社長は分かりやすいドメイン名の取得が味噌を輸出する為の重要なインフラになると考えた。早速、海外展開の為のサイト制作に取り掛かった。「.shop」という名前が持つ可能性に期待が膨らむ。

ソフトバンクグループは「softbank.shop」を約13万円で取得した。しかし「.shop」の購入はブランドを守るためという。危機感の裏にあるのはドメイン名が誰でも自由に取得でき、早い者勝ちなことだ。ソフトバンクでは毎月、社名をドメイン名で不正に使用されていないか、調査結果を報告する会議を開いていて、8月に「softbank」がドメイン名に入った出会い系サイトが新たに19件見つかった。ソフトバンクはこの様な問題の対応策として不正に使われそうなドメイン名を100件近く取得している。調査費用など合わせた対策コストは年間1000万円に及ぶという。防衛目的の購入も多いドメイン名の争奪戦。GMO・熊谷正寿代表は「それはインターネット社会の仕組み上やむを得ない。「.shop」はモノを売っている人には価値のあるドメインだから、退蔵されるドメインよりも活用されるドメインになる」と話した。

伝統と革新で“日本の技”を発信

14日から東京・六本木で開かれる「ダリ展」のオープニングセレモニーで、ダリに扮した能楽師による演技が披露されました。舞台のスクリーンには、クリエイター集団のライゾマティクスが手がけたデジタルアートが目まぐるしく表示され、能に映像演出を加えます。さらに、能面はものづくりの金属加工の技術で作られました。その能面をつくったのは、「大槇精機」という金属加工会社です。中小企業ながら、金属の削り出し技術に定評があり、業界内では知る人ぞ知る会社です。しかし、一般の人にはなかなか知られていないのが現状。今回のプロジェクトで、この技術力が幅広い人たちに伝わるのがうれしいと言います。このプロジェクトで、最先端のものづくりと映像演出を掛け合わせて、新たな能の可能性を見てもらうことが狙いです。

伝統と革新で“日本の技”を発信

リオデジャネイロ五輪閉会式の東京五輪への引き継ぎセレモニーでは先端技術を駆使して日本の文化を発信し、高い評価を得た。さらにここに日本の技を加えて日本の発信力をより高めようという新しい取り組みが始まった。

国立新美術館(東京都・六本木)では明日から開催されるスペインの画家・サルバドールダリの展覧会のセレモニーが開催された。式典に現れたにはダリに扮する能楽師。日本古来の伝統芸能「能」。しかし舞台上にはスクリーンが置かれている。都市の風景やCG、さらにはデジタル加工されたダリの絵画などに目まぐるしく変化する映像。クリエイター集団「ライゾマティクス」が手掛けたデジタルアートが映し出された。ライゾマティクスはこれまでナイキとコラボしたスポーツとデジタル映像の演出などで世界的に注目されている。今回は最新の映像技術を取り入れて能の魅力を高める狙いだ。

さらに日本のものづくり技術も融合している。楽師が身に着けている能面は実は金属で、これを作った大槇精機(埼玉県朝霞市)は削り出しの技術を生かし、最近ではJAXAからも依頼を受け、火星探査機の主翼フレームを製作している。この削り出し技術を使ったヘルメットでは、切削加工ドリームコンテストで金賞を獲得した。知る人ぞ知る大槇精機の技術力。

しかし業界関係者にしかこの技術力を見せる機会がなかったという。ニッポンを発信する新しい形となるのか。今回の仕掛け人は・・・

《電通テク能プロジェクト/米山敬太氏》

「最先端のモノづくりの技術、そして映像演出というのを掛け合わせて、新たな能の可能性というのを見ていただきたいと思っている。」

伊調 馨選手に国民栄誉賞を授与へ

政府は、リオオリンピックのレスリング女子58キロ級で金メダルを獲得し、女子個人種目でオリンピック史上初の4連覇を達成した伊調馨選手に国民栄誉賞を授与することを決めました。これを受けて会見した伊調選手は、ある理由から、記念品に着物を希望しました。また、4年後の東京オリンピックについては首や肩にけがを抱えていることなどから、「もう少し時間をかけて考えることだと思う」としました。

ピーチ 中国・上海への路線開設アピール

格安航空会社=LCCのピーチ・アビエーションは、きょう、羽田や関西の両空港と上海を結ぶ新規路線を11月に就航するのを前に上海で会見を開き、中国市場にアピールしました。羽田空港をめぐっては深夜枠を活用して去年、中国のLCC、春秋航空が先駆けて羽田ー上海便を就航し、往復およそ1万5,000円からという格安料金で人気を集めています。ピーチもおよそ1万7,000円からと同水準の価格で、20代から30代の若者を中心とした中国人訪日客の獲得を狙います。また、上海を皮切りに中国路線の拡大を目指す計画です。

JRの制服納入で談合か 公取委 百貨店などに立ち入り

JR東日本やJR西日本の乗務員などが着る制服の納入を巡り、受注調整を繰り返していた疑いが強まったとして、公正取引委員会は、独占禁止法違反の疑いで、大手百貨店の三越伊勢丹、大丸松坂屋百貨店、そごう・西武など、9社の関係先を立ち入り検査しました。JR東日本と西日本の制服発注額は、数億円規模に上るとみられ、公正取引委員会は、実態の解明を進めます。

サントリー 米 NYで日本食講座

和食の担い手を増やそうと、日本のサントリー・ホールディングスが、ニューヨークで和食の専門講座を提供することになりました。ニューヨークの和食レストランで開かれたのはサントリーが主催したイベントです。5年間でおよそ1億円を投じて料理学校の名門として知られる、CIA=「カリナリー・インスティテュート・オブ・アメリカ」で13日から和食の講座を始めると発表しました。サントリーが海外の和食講座を開くのは初めてです。講師は日本の「辻調理師専門学校」から招き、だしの取り方などの基本や懐石料理の作り方を教え、アメリカで和食の料理人を育てます。サントリーは2年前、蒸留酒大手のビーム社を買収、アメリカでの販売に力を入れていて今回の講座で、サントリーの知名度をさらに高める狙いです。

《サントリー/新浪剛史社長》

「ビームサントリーとして米国の中でビジネスをやっている。和食が評価されているが、日本の文化として貢献したい。」

■【トレたま】体臭チェッカー

体臭のデータをスマートフォンに表示することができる。計測できるの頭や耳の後ろなど4ヵ所。そこから出る汗臭(イソ吉草酸)、加齢臭(ノネナール)、ミドル脂臭(ジアセチル)の強さを5段階で評価する。

【商品名】クンクンボディ

【商品の特徴】汗臭や加齢臭の強さを測定できる

【企業名】コニカミノルタ/秋山博さん

【住所】東京都港区芝浦1-1-1

【価格】未定

【発売日】未定

【トレたまキャスター】北村まあさ

■【コメンテーター】梅澤高明氏(A.T.カーニー日本法人会長)

・ベンチャーが物流革命・世界は次のステージへ

--ベンチャーの新しい技術がいろいろ組み込まれていますけど、物流の現場はまだこれからも進化しそうですね。

「そうですね。業界で次の大きな課題と言われているのがピッキングです。『物を拾う』。今アマゾンの自動倉庫などでも、箱に入ったものはもう自動で運ばれているんですけど、沢山ある物の中から拾って箱に詰めるというところが自動でできるようになると、すごく大きな進化になりますよね。ちょうどアマゾンもそういう問題意識を持っていて、ピッキングチャレンジというコンテストを昨年から開催していて、たくさん箱の中に物が入っている中から、指定された物を拾うとか、それを棚の指定されたところに収納するとか、こういう技術を競うロボットのコンテストです。」

--その分野で日本はどうなんですか。

「日本は元々ロボットのハードウェアは強いんですけど、ソフトウェアの分野でもMUJINといわれる会社とか、あるいはプリファードネットワークスといわれる会社、これは両方とも東大発のベンチャーなんですが、このソフトウェアのところでも世界の最先端を争えるような会社が出てきていて期待したいなと思います。」

・伝統と革新の融合・“ものづくり”さらに可能性

--私もこのダリの能を見に行ったんですけど、3つそれぞれがバラバラではなくて、なんかしっくり来ているというところがすごく格好良かったんですよね。こういう異質なものの組み合わせというのは、新たなものを生み出しますね。

「そうですね。伝統と革新の融合ということでいうと、やはり大きな話題になったのが、昨年と今年、ラスベガスで行われた松竹歌舞伎とチームラボのコラボレーション。ホテル「ベラージオ」という有名なホテルで、大きな噴水があるんですけど、そこを300mのウォータースクリーンにして、そこにプロジェクションマッピングを投影して、その中で大立ち回りをするというモダンな歌舞伎、これに10万人が集まったんですね。」

--あとは、モノづくりという点ではどうでしょうね。

「モノづくりでおもしろいなと思った例の1つが、西陣織の技術を生かして、ウェアラブルの心電計を作っている。これは京大の医学部が開発中なんですね。西陣織の技術というのは、1本の糸で複雑な電気回路を掘り出すことができる。それを生かして先端のウェアラブルを作る。ですから伝統技術とか、伝統文化をそのままの形で残すというよりも、新しい用途を作るとか、あるいは新しい見せ方をするということで、未来につなげていけるという例がいろいろあるなと思います。」

・世界レベルで食の研究機関を

--和食文化の中心が日本でなくなってしまう可能性がある。どういうことですか。

「今出てきたCIAですけど、“旨味インフォメーションセンター”というものを設立して、旨味に関しての研究や教育に既に取り組んでいます。それからヨーロッパにとても気になる拠点ができていて、これは“ノルディックフードラボ”。コペンハーゲンにNomaという有名なレストランがありますけれど、Nomaのメインシェフが立ち上げたNPOによる研究機関なんですね。これはノルディックなので北欧料理がメインなんですけど、実はここで旨味や出汁、ぬか、味噌、麹など、いろんなものを徹底的に研究して、研究ペーパーも出して、あるいは技術も教えて、みたいなことをやっている。日本には同じように世界の料理関係者を集めて、日本食を体系的に科学的に教えるような仕組みはまだないので、そういうものがないと日本食の研究をしたい人はコペンハーゲンに行ってしまうということになりかねないわけですよね。日本もそういう拠点をぜひ作るべきだなというふうに思っています。」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます