応援クリックにご協力お願いします!→

また、当法人精神医療サポートセンターのHPはこちら(医療相談等々)

携帯サイト(精神医療ホットライン)はこちらから→http://www.seishinkango.jp/m

精神科の診断概念はかなり昔にさかのぼる。

早発性痴呆を提唱したクレペリン

統合失調症の概念を提唱したブロイラー

そろそろ、この診断概念に疑問をもつ人が増えてきた。

各種学会でも、統合失調症と躁うつ病の異常な遺伝子がオーバーラップしているという研究(だから、統合失調症という診断名がなくなるのではないかという考え)や、アルコール依存は重複障害であるとか、うつ病はパースペクティブ的視点(うつの診断概念拡大の懸念)でとらえなければならないとか―

各学会でいろいろなことを言っているが、たしかに、その違和感は当たっているとおもう。だが、それを論じるとき発達障害の視点がない以上、この先まだもう少し診断概念にごたつきが生じ、結果、誤診誤処方はまだまだ続くように思う。

各学会の捉え方は残念ながら的を射てないのであるが、一つずつ簡単に説明したい。

統合失調症と躁うつ病の異常な遺伝的つながりがあるというのは、これは、統合失調症と躁うつ病にかぎらず、パニック障害や解離性障害、強迫性障害そのほか神経症も大なり小なり遺伝的つながりがあるはずなのである。

これまで精神科においても診断は、症候学でなされてきたわけであるが、症候学はあくまでもこの時代に人間が自分たちの社会的不都合で枠をきめて、統合失調症という枠、うつ病という枠、解離性障害、パニック障害、強迫性障害・・いろいろと都合のいい枠を定義づけてきたのである。

だから、これらの症状は多かれ少なかれオーバーラップするのは当然なのである。

統合失調症と診断を受けても、解離様症状、パニック発作的なもの、強迫行為などを見せる患者も少なくない。これを私は誤診というのだが、一般的には、統合失調症とほかの疾患の併発という風にとらえているようだ。

そのような患者は、誤診であるから薬物療法もうまくいくはずがなく、長年無意味な沢山の薬を飲み続けることになる。

うつ病についても話をしてみたい。

うつ病は、非定型うつ、新型うつ、ディスチミア親和型うつ、少なくともこの3つはほぼ同じ概念と言ってもおかしくない。さらに、大うつ病、気分循環性障害、甲状腺異常や性ホルモンそのほかのホルモン異常によるうつ(内分泌性うつと私は言っている)、薬剤性に惹起されるうつなど様々。

スクリーニングとして、甲状腺の機能検査3項目に加えて抗体検査3項目は必須(前者3項目もしない医師が少なくない)。

また、炭酸リチウムにより、甲状腺機能が低下することもあるということを知らぬまま治療しているものもいる。

うつ病にも妄想を呈するものは少なくないし、甲状腺の機能異常(橋下病やバセドウ、甲状腺機能低下症等)で、うつだけではなく、幻覚や妄想を呈すことも十分あり得る。

そして、これは文献にもほとんどないはずだが、発達障害の傾向の強い人間は、自己免疫疾患を併せ持っている傾向が強いということ。

これらを総合すると、ベースに神経過敏(つまり、発達障害)があり、より神経過敏(発達障害の傾向が強い人)な人は、同じストレスであってもこれらの病気を発症しやすいというとらえ方がひとまずの結論になる。

ここに、育てにくさなどから生じる虐待などがくわわって、解離性障害などが複雑に絡みあう。これも、統合失調症と誤診されやすい。

これらのことから考えると、統合失調症と躁うつ病の遺伝的つながりではなく、発達障害の傾向の強い人間が、その遺伝子を多く持ち、オーバーラップする。症状も同じようにオーバーラップし、家庭環境、発育歴などによってそれら症状の発症のリスクが高まる。

さらに重要なのは、発達障害は遺伝するものであるから、家族でそのような症状を発症しやすい。これを、統合失調症の遺伝研究と混同されてしまっている現状があることは知っておかなければならない。

さらに、ARMSや不登校の問題は、子どもの脳の発達の視点からさらに複雑な知識が必要になる。これを、早期介入として単に薬物療法を始めるのは言語道断である。

今の流行で、子どもの人生や一人の人間の人生を簡単に棒に振ってはならない。

私は、共著:精神科セカンドオピニオン2で統合失調症の障害罹患率は0.85%(100人に一人)ではなく、1000人に1人以下、あるいはこの診断自体がないのではないかと言ってきた。その考えは今でも一貫して変わらず、むしろ統合失調症は、発達障害(神経過敏)をベースとした、各神経・精神疾患のsyndromeではないかという持論だ。

いまこそ、公なところで各専門家が議論し、立場を顧みず、人1人の人生に真摯に向き合う時期に来ているのではないか。

-------------------------------------------

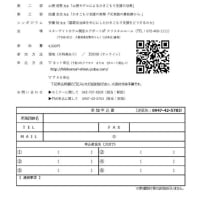

※NPO法人 精神医療サポートセンターへの寄付金・募金をお願いしております。以下の振込先ですが、お振込みの際は必ずmail@seishinkango.jp宛てにご連絡ください。医療相談により、東日本大震災の被災者の方々へのサポートもできればと考えております。

---------------------------------------------

銀行名 住信SBIネット銀行

支店名 法人第一支店

支店番号 106

口座番号 普通 1003812

口座名義 トクヒ)セイシンイリョウサポートセンター

特定非営利活動法人精神医療サポートセンター

---------------------------------------------

※NPO法人 精神医療サポートセンターの会員を募集中です。ご興味のある方は、NPO法人精神医療サポートセンターホームページの入会フォームから申し込みください。入会にあたり、特に地域を限定されるものはありませんので、遠方の方でも遠慮なくご連絡ください。

---------------------------------------------

※拙著「精神科看護師、謀反」をご入用の方は、mail@seishinkango.jpまでメールをお送りください。送料は、当方負担で無料送付(本代別途)させていただきます。

で数年は経ちましたが、未だに統合失調症ですね。

さらに個人的に統合失調症の患者さんと付き合いがありますが、なんか症候群のように感じます。

何人かは本当は違う病名だけど障害年金のために統合失調症という診断がされたんじゃないかという人もいました。

逆に明らかに働けないのに、障害年金貰えない人もいますね。

確か診断的に不可能とか聞きました。

ただ個人的には障害年金もらっていて、(普通に)働いて収入があってという方は許せないですね。

障害年金返せとは思います。

統合失調症だけでなく、精神科の診断というのは診る側の考えが大きくなってしまいがちだとは思いますね。

もっと客観的な指標があればと思います。

数年では診断はなくなりませんね^^

今の精神科医療の現状を見るとよくわかります。

ただ、一刻も早くその議論に取り組まなくてはならないことは間違いないと思います。

医師や研究者は

症状を枠として診断することの限界に早く気付くべきです。

偏執病や人格障害など、脳の活性化が失われ脳の一部分しか働かなくなる症状と統合失調症は連続体とされているので、

脳の働きが鈍い状態である発達障害と症状が似ているのは当然のことかも知れませんね。

確かに発達障害から統合失調症に移行する症例も存在すると思います。

しかし、東大や京大のような一流大学出身者に統合失調症患者が多いことが知られているように、知性に問題が無い

人間が統合失調症になるパターンも多いような感じがします。

このような場合、陰性症状が起こることによって脳のネットワーク障害が起こった結果、発達障害に見えるようになっただけではないでしょうか。

つまり、発達障害から統合失調症になるケースもあれば、全く発達障害ではないのに統合失調症を発症することによって、

発達障害と似ているようにみえることになるのでしょう。

統合失調症の外見が発達障害に似ているために、発達障害=統合失調症 と言う見方をされているのでしょうが、

実際にはそんなことは無いのではないでしょうか?

発達障害から統合失調症に移行するというのは、発達障害の二次障害の統合失調症様症状なんです。つまり、そこに誤診が生じやすいんです。

治世に問題のない人、逆に学歴の高い人が統合失調症になるといわれているのは、アスペルガー(自閉症スペクトラムの中に入りますが、一般に発達障害の類です)の人が二次障害をおこした。つまり、ここでも統合失調症様の症状を誤診されているわけです。

アスペルガーといえば社会性、コミュニケーション障害ですが、統合失調症の方には逆に社会性に全く問題がなく、むしろ社交的である人間もいる訳です。

このように統合失調症では原因がはっきりしない例が多く、むしろ脳のネットワークが優秀すぎるために幻聴などの脳のネットワーク障害をひきおこしている

と解釈できるような事例もあるわけです。

このような人の場合でも陰性症状は起こりますから、どのように優秀な人間でも外見上は発達障害のように見えてしまうのではないでしょうか?

発達障害は一様ではありません。教科書上のものが当てはまらないケースもあります。社交性の問題において、全く差支えのない人もいます。他の障害、つまり部分的な神経過敏によって生きていきにくさが明確になる人もいてます。

この議論に結論を持っていくためには、統合失調症の幻覚妄想と、他の疾患の幻覚妄想をどのように考えているかを明確に述べられなくてはいけません。

解離性障害、うつ病(そもそもうつの分類も詳しく説明できなくてはなりませんが)、強迫性障害、AC,パニック障害、BPD

これを説明する意思はいたとしても矛盾の塊であることが現状です。

この現状がある以上、発達障害と統合失調症の違いを今の精神医療のレベルで説明することは難しいと思います。

たまたま自分の好きな分野が学問であっただけで、それがスポーツであったり、農業であったり、漁業であったり、お笑いであったり、音楽であったり、料理であったり…などなど、人によって得意なあものは違っています。なぜ学問だけが優秀な人なんでしょうか?

いくら学問が優秀であっても、人と上手く関わっていく術が未熟であれば、それが原因で精神的な病に陥ってしまう方もいらっしゃいます。また、物事の段取りを自分で計画的に実践するのが苦手な方が、職場や家庭の多忙によって発症してしまう方もいらっしゃいます。

つまり、自分の生活環境の中で、ストレスをためることなく、周囲と折り合いをつけて上手く過ごしていける能力があるかどうか…助けを求めたいときに「助けてほしい」と言える勇気と相手がいるか…自分に降りかかった問題を様々な選択肢の中から適切に選択し、自己解決することができるか…

結局、様々な困難に直面しながらも、その人自身が「私はどんな時でも、いい人たちとの出会いに恵まれて、幸せな人生を過ごせている」という感覚を、継続して持ち続けることができる人が、いわゆる人として頭がいい優秀な方なのではないのでしょうか。

「世界に一つの花」が集まった社会の中で、お互いがその価値観を認め合う能力…それを生まれながらに持つことができなかった人たち、あるいは育ってきた生活環境など、生まれた後から様々な影響によって、そういった機能を備えることができなかった人たち…

たまたま今の生活環境に合わないがために生き辛くなってしまって発達障害と診断され、環境調整の支援を受ける…この過程が早期に行われることが大切だと思っています。

早期に発見され早期に介入すれば傷は浅く、支援の質も量も少なくて済みます。身体的な疾患と同じで、早いか遅いかで、重症度が違ってきます。背景に個人の生活環境が関係してますので、生き辛さの要因も介入方法も全く違ってきます。

越智さんが伝えたいことは、そこまで明確に情報を把握してから診断を下すべき…ということだと思います。表面に現れた症状だけで判断せず、なぜそうなってしまったか、詳細な生育歴や影響されている要因を一つずつ見出し、今取り組むべき問題は何か、それは解決できるかできないか、優先順位は…などなど考えて診断、治療に取り組むべきということですよね。

長々と最後までお読みくださり、ありがとうございました。何かまた意見をくださると幸いです。

綺麗にまとめてくださりありがとうございます。

全くご指摘の通りで(汗

綺麗に説明してくださり、助かります^^

私は13歳で発達障害という診断をされました。

でも成績的に問題なく、高校卒業と同時に今の大学に入学しました。

大学1年の夏まで、児童精神科医の下で治療していました。

その後、自分の通う大学の附属病院に通院するようになりました。

そこでも児童精神科医に診てもらいましたが、いろいろな都合で結構いろんな先生が関わっていました。

ある日、私は不安発作を起こしてしまいました。

もともと独り言を言ってたし、自分でもそんなに気にしてはいなかった。

なのにその日、診てくれた先生は妄想幻覚状態だと判断し、いきなり結構な量のヒルナミンやらリスパダールを出しました。

その頃から副作用がひどくなり、6年以上経つ現在も副作用に悩んでいます。

大学の人事で主治医も約5年間で(途中で違う病院にも通院したので)3人目になりました。

1人目は児童精神科医、2人目は授業を通して面識のあった先生、3人目は1年生の時に妄想幻覚状態だと判断した先生です。

でも今はほとんど精神疾患というより身体疾患に起因した抑うつとかみたいな感じです。

その身体疾患をうんだのは誰かというと精神科主治医たちなのですよ。

身体科にコンサルしなきゃいけないほどの副作用を出して、身体科からもうこの薬を切ってとか返事がくる。

正直、こういうのってどうなのかと思いますね。

自分は自分みたいな人をこれ以上作りたくないから、まだ学生ですが、精神科看護師になろうと思ったんです。

決して私のようにどうしても社会に不適応な人間ばかりじゃないと思います。

でも今の日本には成人の発達障害者に対する支援はほとんど皆無だと思います。

そういう意味でも社会に出たくても、出にくくなっているんだと思いますね。

話の本題からずれて申し訳ありませんでした。