2018年10月から投資してきたが、市場環境につられて暴落後、今度は急激に戻したので高値更新手前の4,000円で100株だけ利食った。

シンフォニアテクノロジーの値動きと売買

元は神戸製鋼所の電機部門だったが、戦後に分割され、独立的に発展してきた。現在は、半導体搬送装置、航空宇宙、自動車、農業関連機器などの他、エンジニアリングも行っている。

私は最初、2018年10月1日に1,696円で、10月9日に1,501円で100株ずつ買った。2018年に入って米中貿易摩擦等で機械株の下げがきつくなっていたので、年初の高値2,590円の2/3を切った水準で少し買っておこうと考えた。メイン口座の方で買い、最初の仕込みはこれで一旦終了だった。

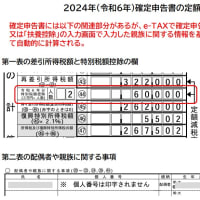

シンフォニアテクノロジーの月足チャートに今回の利食いまでの売買履歴を追記したものを以下に示す。

この後、少し詳しく売買履歴を説明しているが、備忘録も兼ねてまとめているので最近の値動きと利食いまで読み飛ばしてもらって構いません。

2019年も続落していたので、2019年8月13日に1,060円で200株買い増した。メイン口座の方は節税売りを意識していたので、今度はサブ口座の方で買った。その後、2020年3月にコロナショックで大底を付け、2021年1月には約2倍の戻り高値を付けた。

その後は再度調整に入ってもみ合いが続いた。そのような状況の中、2021年8月5日に1,250円で200株をサブ口座で買い増した。一方、メイン口座では9月14日に1,300円で、10月22日に1,180円で100株ずつ節税売りした。これによる損失は7.3万円弱だった。そして、サブ口座で10月22日に1,168円で200株買い戻した。

節税売り200株に対してその前後で400株も買っているのは、当時、コロナ禍の影響(特に民間航空向けが壊滅状態)で業績が落ちて減配見通しだったが、その分だけ割安になっており、技術力の高い会社で今後の業績回復も期待できると思ったからだ。結局、サブ口座で平均取得価格 1,161円で600株の保有となった。

その後は特に売買もせずに放置してきたが、2023年秋から急伸し始めた。食糧安全保障にかかわるスマート農業関連株として改めて注目された他、11月7日には通期業績予想の上方修正と増配を発表した。

2023年11月7日 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

株価は2024年に入っても続伸を続けた。市場全体が上げていたし、宇宙関連株の特集の中に銘柄名が出たりした。姿勢制御用アクチュエータシステム等を手掛けている。

最近は特に半導体関連株としての注目度も高くなっている。

最近の値動き、関連情報、利食いについては以下に別途まとめる。

最近の値動きと利食い

2024年に入っても業績好調を伝える情報は続き、5月10日後場中に上振れした前期決算と好調な今期業績予想が発表された。その結果、5月10日は急騰し、翌営業日の5月13日に4,040円の年初来高値を付けた。

2024年5月10日 2024年3月期 決算短信

さらに8月6日後場中に第1四半期決算が発表された。連結経常利益は前年同期比2.5倍 、対計画の進捗率は5年平均の8.7%を上回る22.0%に達していた。

2024年8月6日 2025年3月期 第1四半期決算短信

決算短信では、「半導体製造装置の需要が徐々に戻りつつあることや、防衛関連、半導体製造工場建設に伴う設備工事関連の需要が活発だった」ので業績が堅調だったと書かれていた。関連する受注残も大きく、今後の上方修正も期待できそうだった。

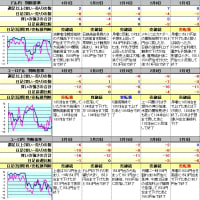

シンフォニアテクノロジーの日足チャートを以下に示すが、株式市場の暴落につられて8月5日にストップ安を付けていた。しかし、自律反発の動きと、第1四半期決算を好感して8月6日、7日と2連続ストップ高で戻し、その後も大きく戻していった。

値動きから見て5月13日の高値4,040円更新の可能性は高かったが、5月の急騰時に利食おうかと思っていたことや直近に暴落を見ていたこともあり、今回は少し手前で100株だけ利食っておくことに決めた。そして、2024年8月15日に100株 4,000円の指値売りが成立した。

個別管理上は、2019年8月13日に1,060円で買った分になるので、 税引前譲渡益 29.3万円、利益率 276%、年利換算 55.2%の好成績となった。以前の節税売り時の損失を回復し、税引後銘柄累計は17.6万円弱の利益となった。

8月16日に高値を付けてから少し調整しているが、急激に戻したこともあり、しばらく値固めが必要なのだろう。

最近の暴落に関して

先日の暴落では、シンフォニアテクノロジーを始め多くの銘柄がストップ安を付けた。その時点でその株価だったというのは事実ではあるが、その時の時価総額がその時の会社の価値を正しく反映している訳ではない。

暴落時には、ごく一部の売りでも大きく下げてしまうが、たまたまその株価でも売って(買って)もよいと判断した人(アルゴリズム、AI)がいたというだけのことである。実際の経済的危機が起こって今後急激な受注減に見舞われそう等がない限り、一時的な株価の大変動には大した意味はない。

そのような下げ方の場合は戻りも早いのが普通であり、今回もそのようになった。特に業績の裏付けのある銘柄はしっかり戻した。シンフォニアテクノロジーもそうだし、私の保有銘柄のキヤノンも5,000円に到達して年初来高値を更新した。

今回の暴落が月曜だったこともあり、日本版ブラックマンデーと言われたりした。私は1987年のブラックマンデーを個人投資家として実際に経験しているが、そうでなくても株式投資に慣れている現物・長期の個人は概ね平然としていられたのではないか(もちろん私は余裕綽々だった)。余剰資金があった人は逆にチャンスだと思って出動したはずだ。

7月31日に日銀が利上げしたと言っても0.1%から0.25%に上げただけだ。その後の植田総裁の発言がタカ派姿勢だったけれど。これが8月5日の暴落の原因だと言って植田ショックとも言われるが、言いがかりだろう。まだまだ超低金利だし、実感の物価上昇率には遠く及ばない。

また、8月2日の米雇用統計も悪かったが、基調としては元々悪化しつつあった。米国の利下げ見通しは前からあり、経済指標で利下げ幅や時期の見通しが変動するだけた。こうした材料で投機的な売買が常に行われており、今回はそれが増幅されたに過ぎない。

今回のようなことは株式市場等でしばしば起きる。もし実際に各種経済状況の変化があるなら、その後の株価基調の中に次第に反映されてされていくだろう。長く投資を続けるためには短期的な値動きに翻弄されないことが大切だ。

ただ、逆に保有株が目先の材料で一時的に大きく上げたら利食うというのはあってもよい。私もそう行動することが多い(例えば、KSKの利食い)。そうすると、元に戻った時に一部でも利食っておけばよかったと思わなくて済む。しかし、譲渡益から引かれる税金等を考えると買い戻しが難しい場合も多い。その場合は端から買い戻しは考えず、次の投資に向かえばいいのだ。

【当日追記】

ブログのことをポストした後、ヤフーファイナンスの信用残時系列を確認してポストした内容を追記しておく。