(写真は、「内宮」の玄関口の五十鈴川に架かる「宇治橋」)

前回の「伊勢神宮めぐり(4/19~21)」バス

旅行の続きです。

1日目は鳥羽のホテル戸田屋に宿泊し、2日目の

早朝、人が少ない時間帯に「伊勢神宮の内宮」に

参拝します。

| 東海道中膝栗毛 (21世紀版・少年少女古典文学館 第20巻) |

| 村松 友視 | |

| 講談社 |

「東海道中膝栗毛」の弥次さん喜多さんは、東海道

の四日市宿の外れの「日永(ひなが)の追分」で、

東海道と別れて、伊勢街道で伊勢神宮を目指し

ます。

伊勢街道を進んだ弥次さん喜多さんは、伊勢神宮

に着いて、妙見町の旅籠に泊まります。

翌朝、2人は、早朝に「内宮(ないくう)」に

参詣しようと、朝食もそこそこに宿を出ます。

内宮の域内を流れる「五十鈴川(いすずがわ)」

にやって来ると、「宇治橋」の下で網を持つ男

がいて、橋の上から参詣者が川へ投げ込む銭を

上手に受け止めています。

弥次さん喜多さんは、五十鈴川にさい銭を

投げ込みますが、何度投げ込んでも、この男の

網に入ってしまいます。

頭に血が上り、何回も投げ込んで、すっかり

散財してしまった2人は、お参りの前に

落ち込んでしまいます・・・

(五十鈴川の御手洗場)

(宇治橋)

弥次さん喜多さんは、橋を渡り、いよいよ

「内宮」の神域に入ります。

一の鳥居、四の足の御門、さるがしらの御門と

続く御門をくぐって、弥次さん喜多さんも、

他の参拝者と同じ様に神妙な顔つきで、

我が国の皇祖神とされる太陽の女神である

「天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る

神殿」の前の玉砂利にぬかずきます。

更に、豊の宮、古殿宮、風の宮などを参拝

しながら、さすがの弥次さん喜多さんも身が

引き締まって、シャレなども出ません。

上の写真は、玉砂利の参道沿いの庭園「神苑

(しんえん)」ですが、ちょうどこの位置で、

横綱の奉納土俵入りが行われるそうです。

(五十鈴川を守る水の神様「瀧祭神(たき

まつりのかみ)」)

(高床式の倉の中に神宮新田で収穫した稲を

保管する「御稲御倉(みしねのみくら)」)

(「正宮(しょうぐう)」:内宮の中で最も

格式が高く、天照大御神が鎮座する。

ご神体は3種の神器のひとつ”八咫

(やた)の鏡”。)

(正宮に次いで格式の高い第一別宮の「荒祭宮

(あらまつりのみや):”荒御魂”が祀られて

おり個人的な祈願が出来る。)

(元寇で神風を起こして日本を救ったという

風雨の神様の「風日祈宮(かざひのみの

みや)」)

(皇室から奉納された神馬がいる「御厩

(みうまや)」)

1日目に、外宮とその別宮(べつぐう)3社を、

2日目に、内宮とその別宮(べつぐう)2社を

参拝しましたが、どれも同じ様な造りの神社で、

飽きてきました・・・

何社も参詣したおかげで、手水の順番と、参拝の

仕方は、すっかり慣れて、自然体で出来る様に

なっていました。

お伊勢参りで、忘れてはならないのは、江戸時代

の「お蔭参り」と呼ばれる”お伊勢参りブーム”

です。

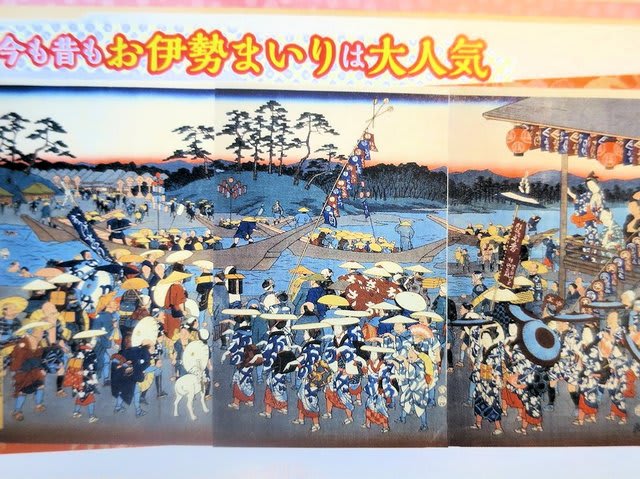

(お伊勢参りの浮世絵:雑誌るるぶから)

※「お蔭参り」の様子を作成した以下の”紙人形”

は、私が宿泊したホテル戸田屋に展示されていた

ものです。※

お蔭参りは、特に1830年には約430万人と、

日本人の全人口の2割弱が参加したというから

驚きです!

伊勢神宮への参拝のために、数百万人が、東海道

や中山道を行き交って、宿場の茶屋、旅籠が

大賑わいだったそうです。

女・子供からお年寄りまで、大勢が押し寄せた

お蔭参りのその異常な賑わいぶりは、現代の

我々には想像がつきません。

仕事から抜け出して参加する者や、家人に内密に

抜け出す者が多く、このため「お蔭参り」は

「抜け参り」とも呼ばれました。

たとえ親や主人に無断でこっそり旅に出ても、

伊勢神宮に参詣してきた証拠の品物(お守りや

お札など)を持ち帰れば、お咎めは受けない

ことになっていたそうです。

そして、伊勢神宮参詣の名目で通行手形さえ発行

してもらえば、実質的にはどの道を通ってどこへ

旅をしてもあまり問題はなく、参詣をすませた後

には、京や大坂などの見物を楽しむ者が多かった

らしいです。

お蔭参りの参宮者は、頭に笠、手に「柄杓

(ひしゃく)」という装束が一般化しました。

十分な旅行費用を用意しなくても、道筋の家々が、

参宮者が手に持った「柄杓」に食物を入れて

あげる”施行(せぎょう)”が行われ、また、

宿泊の場所も提供してくれました。

また、彼らの多くは、集団で旅し、幟(のぼり)

や万灯を押し立て、「おかげでさ、するりとな、

ぬけたとさ」と歌い踊り歩きました。

病気などにより伊勢に行けない人が、代わりに

お参り行って貰うのを「代参」と言いましたが、

何と!、”犬に代参”させることも流行り

ました。

当時は、伊勢参りを「おかげ参り」と言いました

ので、代参犬は「おかげ犬」と呼ばれました。

実際には、近所で伊勢参りに行く人に、自分の犬

を連れて行って貰ったりしたそうです。

「おかげ犬」には、目印として、注連縄(しめ

なわ)や御幣(ごへい:お祓いに使う紙垂を竹に

挟んだもの)が付けられたそうです。

(伊勢土産の「おかげ犬」のタオル)