秋月から送られてきた新しいパッケージの固定抵抗器は何気にズッシリとした重量感があった。(・・;

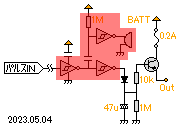

さてさてこちら、前回の回路を修正しました。(・・

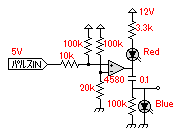

主にコンパレータでパルスと基準電圧を受ける端子を逆にしてON・OFF逆転したのと、入力パルスとコンパレータの間に10kΩ抵抗器を挟みましたがセキュリティも絡めて常時稼働する前提の回路なのでキーOFFした際のパルス消失時にも可能な限り消費電流を抑えたいところ。出来上がった回路はどんな感じかな?

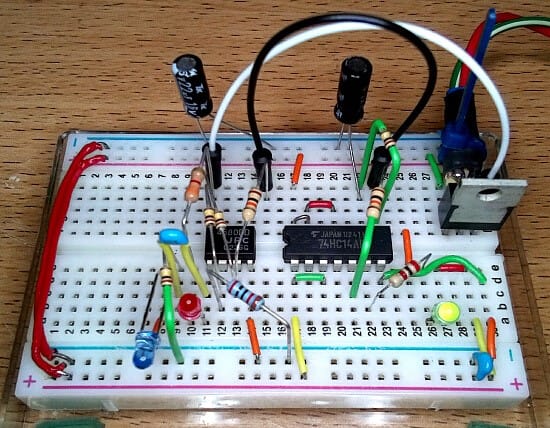

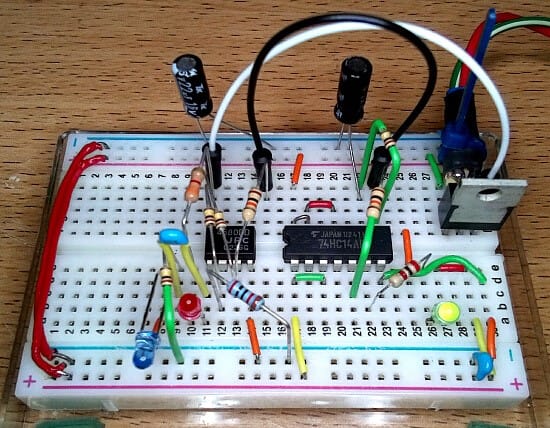

写真左側IC周りが今回扱う回路で、右IC周りは5Vパルス生成してるだけ。↓Redは赤いLEDで単純にパルスを受け取っているかの確認用。Blueは青色LEDでアクティブエッジ検出した場合に一瞬だけ光る。

プラス基準 前回の回路

マイナス基準 今回の回路

前回の回路だと電源が入った時点でコンパレータの出力がVDDだったので入力側の+入力と-入力を入れ替えました。しかしそれだけでは出力に反応が無くて疑問に感じながらも、もしかして+入力側の電圧低過ぎるんじゃ?と思って100k抵抗をVDDに繋いでみたら案の定正常に動作しました。最低電圧があるのかな?

パルスに対して直接プルアップしたのが良いのか悪いのかは判らないけど、パルスジェネレータの74HC14の端子で見ると0~5V丁度で変動があるように見えない。そして10k抵抗を介してコンパレータ側の+端子では1.13~5.66Vだった。

ついでに+ー入力端子を入れ替えた場合の消費電流の違いを示す。

+側を基準電圧にした場合: 3.92~2.07mA

-側を基準電圧にした場合: 4.06~2.15mA

この場合+では低い方が、-側では高い方がキーOFF時に相当する。なのでコンパレータを実車の回路に採用するなら+基準にするのが良い。

それと起動時のスパイクだけど、これはbBのコンピューターから出てるのではなく、こちらの回路の特性っぽい。w なので前の回路みたいに点灯ディレイで解決しよか。

その後、実車実験で+基準の回路を取り付けてみたら、車速検知は問題無いもののドアを開けた時の一瞬の電圧低下が原因の様で、RedとBlueのLEDが一瞬だけ光る。w 以前はオーディオデッキのUSBポートから5V電源を引いていたので何気に安定化されていたのか、それとも実験中(接続している間)はドアを開閉していなかったのは知らないが実験中に予期しない発光を見た事が無い。今回はバッテリー電圧を常時電源コードから取得しているので12.5~14V付近が入力されている訳で、この辺りも基準電圧の調整が必要っぽい。多分VRで対処出来る、と思う。w

反省

今回の実験中にIC2つ、7805ひとつが眠気の中の作業で破裂した。今まで直結だったバッテリーケーブルに0.5Aのポリスイッチを取り付けた。実験用なのでポリスイッチでも良いけど、今開発している回路には付けたくない。理由は常時稼働品だとポリスイッチがトリップする場面が発生すると、回復したらまた直ぐトリップする状態が延々と続いてしまう可能性がある為だ。こんな時機械式のブレーカーがあると便利だなと思うけど小さなブレーカーはラジコン用でしか見た事が無いし、見たのも子供の頃で何十年前よ?と今もあるのか不明で、秋月電子通商さんでもネット通販のサイトを見る限り発見出来ない。つまり、車で常時稼働機器に使うなら実際の車と同じく普通に切れるヒューズ管使えって事になる。これが一番安全か。そしてこのヒューズだがこれまた眠気の不注意からマルチテスターの電流測定モード用ヒューズを飛ばしてしまい、今回の回路用に秋月で買ってあった0.2A品を使う羽目に。私の人生で良くある、外来要素0%のまるで狙ったかの様なタイミングに吐き気が。www

それと秋月電子通商に発注後の実験で新たにわかった事実から、「ああっ、これも注文しとけば良かったorz」と言える部品たち。

・CMOS オペアンプ これならそのまま採用したのに!w

・ピッキングアラーム これも便利そう。しかも100円!

・チップトランジスタ いつものTrを表面実装で代替。

・シールドバッテリー 一番安いの。専用電源に使える。

もう予算は無いので暫く買えません。(^w^;

おまけ

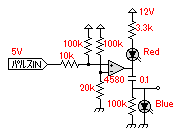

以前から気になっていた超高効率DCDCのMINMAX M78AR05-0.5(0.5Aクラス)を購入して今使っているパルスジェネレータの電流値を測って普通の1Aクラスレギュレータと比較してみた。

回路図上は負荷として使われたPG。比較方法は下側赤枠の部品単体を交換するだけ。両キャパシタは積層セラミックコンデンサ0.1μF。

写真で書き込まれた数値は出力側のものだが僅かながら違いがある理由は不明。変換効率が出力側消費電流にも影響する? 入力側ではかなりの違いがある。このMINMAXの製品では上の写真にある電流を作るのに6.3~5.3mAを必要とするが、一般的な1Aクラスの7805パッケージの製品では8.8~6.4mAだったので確かに効率は良さそうだが10倍程度高価だ。それにこの製品のデータシートをサラッと見た限りでは、出力側のコンデンサは不要っぽかった。計測に使った回路は写真の製品を入れ替えるだけの簡単な作業しかしてないので、専用に突き詰めたらもう少し効率も上がるのだろうか? 今後の回路は5V部品を持たない設計になる筈なのでこの部品を使わないが興味は尽きない。