初めまして

長岡京歴史散策の会のHPとしてブログを開設しました。会の情報を発信していきます。

記念すべき第1段は第1回長岡京歴史散歩の報告です。

(この記事は[yaaさんの宮都研究」20150606投稿記事を再録したものです。今後長岡京歴史散歩や長岡京歴史よもやま話の情報はこのブログに書き込みますので宜しくお願いいたします。また悪質な投稿がない限りしばらくはコメントは全面公開します。)

酷暑のなかたくさんの方に参加いただいた「長岡京歴史散歩」、ひとまず無事出発することができました。

いろいろな人と再会することができ、応援の言葉も頂戴し、継続することに自信が湧いてきました。

(懐かしいこんな方にもお会いしました!(お互いに歳を取りました!(笑)でもこうやって写真写りをみると体形は全く変わっていませんね。小学校の先生を辞めてしまって、今は自由人だそうです。)

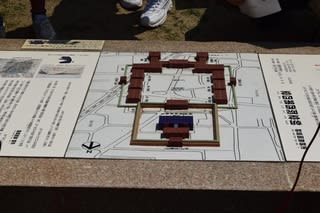

第1回の主な散策地は都の中軸である大極殿・朝堂を中心にその西側に広がる施設群でした。

〈第1ポイント・出発地点は朝堂院西第四堂跡です〉 国史跡朝堂院西第四堂跡及びその前方から発見された回廊・門闕跡を見学し説明しました。

「長岡京歴史散歩」を開催する趣旨は、発掘調査によって得られた情報を正確に、しかしわかりやすく伝え、情報を解釈する様々な視点を紹介して、市民の方々にも考えてもらうことにあります。。

この間たくさんの発掘調査が行われ多くの成果が出てきたのですが、私の感覚では余りに一方的な視点が強調され、特定の解釈だけが紹介され、あたかも決定的事実であるかのごとき説明が展開されてきているという危惧です。

朝堂院前の回廊に付属する門闕も、詳しい検討もなされずに「」付きではあるのですが、「翔鸞楼」とされています。翔鸞楼は平安宮朝堂院の南門・応天門の西に付属する楼閣施設であり、その名称も含めて明らかに後世のものです.また、門闕がなぜ長岡宮朝堂南門に付属するのかについても何の議論もないまま、「桓武天皇による創建」とされて一般に流布されています。本当にそうなんでしょうか。限られた考古資料ではありますが、出土した瓦は難波宮で使用されたものが相当率含まれています。整地の解釈も慎重さが求められています。聖武朝難波宮に設置されていた施設を移建しただけということも十分検討しなければなりません。ある特定の見解だけを基に市民に説明を押しつけることが公共機関として正当なことなのか、少し疑問に感じています。説明ではそうした異論のあることも紹介しました。

ガイダンス施設では「AR長岡京」という遺跡の3D復原をみるため、専用タブレットを借りて実体験してもらいました。コンピューター上で復原された3Dの朝堂院や門闕は相当な迫力があり、見学者に感動を与えました。特に、復原された施設群を様々な角度からみながら、遺跡を歩き回り、往時の偉容を辿る手法は、これまでの大金が注がれている割には安っぽい実物大復原よりよほど迫力があります。久留倍遺跡の整備がどうしてこの方法をとらなかったのか、本当に残念でなりません。

〈第2ポイントは朝堂と地鎮祭跡です〉 西第四堂から西の道路跡に出て宮内道路想定地を北上しました。調査や保存に私も含めた多くの人が苦心し、工夫し、苦労した朝堂院西第三堂・第二堂跡を見学し解説しました。西第二堂跡の一部が残る幼稚園前では、西にできた勝山中学校体育館での調査成果を紹介しました。発掘調査によって、乙訓郡衙跡→長岡宮第1次造成跡→地鎮祭跡→長岡宮第二次造成跡を確認することができ、長岡宮城の造成が大規模かつ計画的に進められた姿を明らかにしました。長岡宮城の造成が「ひな段」造成などという意味不明の造語で語られていますが、決して特異な造成を行って中枢部域や官衙域を形成したわけではないことはこの初期に行われた造成の様相から明らかなのですが、近年の調査担当者は新語がお好きなようです。

ただし、失敗したのはその想定復原図を資料に入れておかなかったことです。何せ、資料を作るのも一人でしましたから、とても複数の資料を挟み込む余裕がなかったのです(言い訳は見苦しい!!(笑))。次回からはもう少し丁寧な資料作りに注意を払います。今回はお許し下さい。

〈第3ポイントは嶋院・島坂・島町・滝の下です〉 西第一堂のところで西に折れ、推定饗宴施設跡の眠る勝山中学校校庭を横目に見ながら島坂のある五辻へ向かいました。今回の散策の焦点となるポイントです。

近年盛んに長岡宮の西辺部に当初の内裏・西宮があったという説がまことしやかに叫ばれています。文献研究者の中にはこれを積極的に支持する人も出てきて、あたかも市民権を得たかのような様相です。一般書や一般講演会でも主張され、多くの市民がそう信じておられるようです。しかし、これはあくまで特定の人物による仮説であって、まだまだ十分な検証を経ていません。断定できるものではありません。そこで、余談と偏見は置いておいて、その主張されている西辺部をじっくり歩いて市民に体感していただくことにしました。

五辻を南北に通る道はかつて西国街道と呼ばれた道で、長岡京期には朱雀大路の二本西、西一坊坊間大路の跡にも相当します。実はこの事実がとても軽視されているのです。

五辻から南は急な下り坂になっており、中山修一氏の研究などでは、この坂こそが「島坂」に相当するのだとされています。当日は、島坂を北から見た後、五辻を西南西に延びる坂道を下っていくことにしました。坂道の南が小畑川の旧流路の痕跡であり、私が嶋院の苑池の跡と推定しているところにあたります。坂道に沿って長岡(向日丘陵)の南端の崖が露出しているのが見え、長岡宮が相当な丘の上に建設されていることを実感することができます。坂道がやや緩やかになる地点の崖際が滝の下です。参加して下さった元上司の島光男さんはこの辺りに住んでおられ、子供の頃は崖からこんこんと水が湧いていたと教えて下さいました。

ここで参加者の中から思いがけない「つぶやき」を耳にすることができました。

「そうか、だからこんなに大きな楠木がこんなところに育っているのか!!」

確信に満ちたその声の主は乙訓地域で造園業を営む方でした。乙訓の有名寺社の庭園の整備を積極的にやっている元気な方で、乙訓の地形は熟知しておられるのですが、さすがに我々がやる考古学の世界まではご存じないので、今回参加して初めてこの地がかつての河跡だと知られたのでした。彼曰く、地下に伏流水がたくさんあるから楠木はこんなに大きく育つことができたのだ!、と。

やはり多様な見方が必要だな、とこの時強く感じたのでした。

嶋院の池が設置されていた可能性が高いと考えている長岡崖下の小畑川旧流路跡。今はこの様にびっしり家が建てこんでいるが、かつては壮麗な池が設置され、貴族達が儀式に臨み、饗宴を楽しんだところだと思うと気持ちも昂ぶる。

滝の下の崖際まで降りて、今度は向日神社の本殿の裏へ崖下から急な階段を一気に昇ることにしました。しかしこれも良くなかったかもしれません。お年を召した方が相当いらっしゃって、本当に申し訳なかったと反省しています。ただ、皆さんこの道の存在を余りご存じなく、神社の裏がこの様になっていることに驚かれていたことは、目論見が当たったと言えます。

私の狙いはこの急な崖こそ、長岡宮城の西大垣なのだということを実感していただくことにあったのです。西大垣としての機能を自然地形を巧みに利用しているのだということを実感していただけたら成功だったのです。次回感想を聞いてみましょう。

〈第4ポイントは宮城西大垣推定地から見た崖下の施設群です〉 参加者の中には以前から疑問に思われていた方も相当の数いらっしゃって、

「丘の上から丸見えなのにそんなところに「西宮」を造るのだろうか、不思議に思っていた」といわれます。実際に丘の上から見てその思いはより強くなったようで、「これは危険すぎるわな」という感想を一様に持たれました。

向陽小学校で見つかった複廊遺構を「西宮」だとする人々は、一様に、宮城大垣を小学校の校庭の西端で検出された築地塀だとされます。丘の上の元稲荷古墳あたりが条坊制に従って推測する西大垣なのですが、なぜか、この位置に西大垣を想定することを拒否し、妙な形の宮城を復原するのです。

つまり、向日神社や元稲荷古墳のある丘の上は右京域だというのです。不思議な説ですね。長岡宮城は丘の上から丸見えなのです。おまけにその崖下に天皇が日常的に住まいする内裏(「西宮」)があるというのです。信じられない説だと参加者の多くは納得して下さったように感じました。参加されなかった方こそ是非確認していただきたい事実なのですが、どうですかね。

少なくとも「西宮説」が絶対でないことは伝わったように思います。目的の大半はこれで達せられました。

〈第5ポイントは私が考える当初の内裏・「西宮」跡です〉 複廊遺構の場所を確認し、複廊が東へ大きく伸びるという説に不利な宮内西一坊坊間大路西側溝の存在も紹介し、さらに東に向かって坂道を西宮・大極殿に向かって下っていきました。ここでも側溝を示す資料を添付しなかったのは私のミスです。第1回目はいろいろな課題を私に突きつけました。と同時に思ったことはこうした様々な作業を久留部官衙遺跡を考える会の皆さんは34回も、とても丁寧にやって下さっているのだ、ということを再認識しました。感謝申し上げます。

大極殿跡の公園が西側に拡張されるようでその工事の準備が始まっていました。長岡京研究の創始者のお一人小林清先生のお宅が史跡指定されたそうです。最近大極殿後殿が調査され、そうした成果も西宮との関係からご紹介しました。

大極殿の南の宝幢跡も注目の的でした。この20年余りで大極殿一帯がとてもよく整備されていっていることに感銘すら覚えました。ありがたいことです。

本当は大極殿公園の石碑の下で記念写真を撮るつもりだったのですが、説明する内にすっかり忘れてしまい、大半の方が帰られた後、わずかの方で解散場所の西第四堂跡で記念写真を撮りました。これも失敗の一つです。なかなか何でもやるのはこの歳になると難しいことを実感しました。誰か、次回は写真係をしてくれないかな。また、今回の写真をお持ちの方は是非私まで送って下さい。コメントにその旨書いていただければ送り先をお伝えします。

まだ報告しなければならないことはたくさんあるのですが、明日朝一番に病院で診察があるのでこれで休みます。

次回はもう一つの新しい行事をご紹介します。乞うご期待!!

第2回は2015年9月26日(土) 12時45分阪急電車京都線 西山天王山駅改札口集合で、長岡京右京の経済的拠点、西市及びその関連施設を歩きます。旗持ちが欲しいので是非たくさんの若者の参加を願っています。