長岡京歴史散策の会の事業第二弾として「講座 長岡京歴史よもやま話」を開講します。

この講座は、日本古代の王宮・王都の歴史や考古学の最新調査成果及び研究成果をスライド写真等でわかりやすく解説する企画です。

長年、三重大学にて日本考古学や東アジアの比較考古学を講義してきた山中が、主に1・2年生を対象に行ってきた考古学入門講義を基礎に、長岡京など奈良・平安時代の歴史について写真や図表を中心にお話しする講座です。大学での講義でも時に応じて行ってきた最新の考古学関係ニュースの解説も行っていきます。

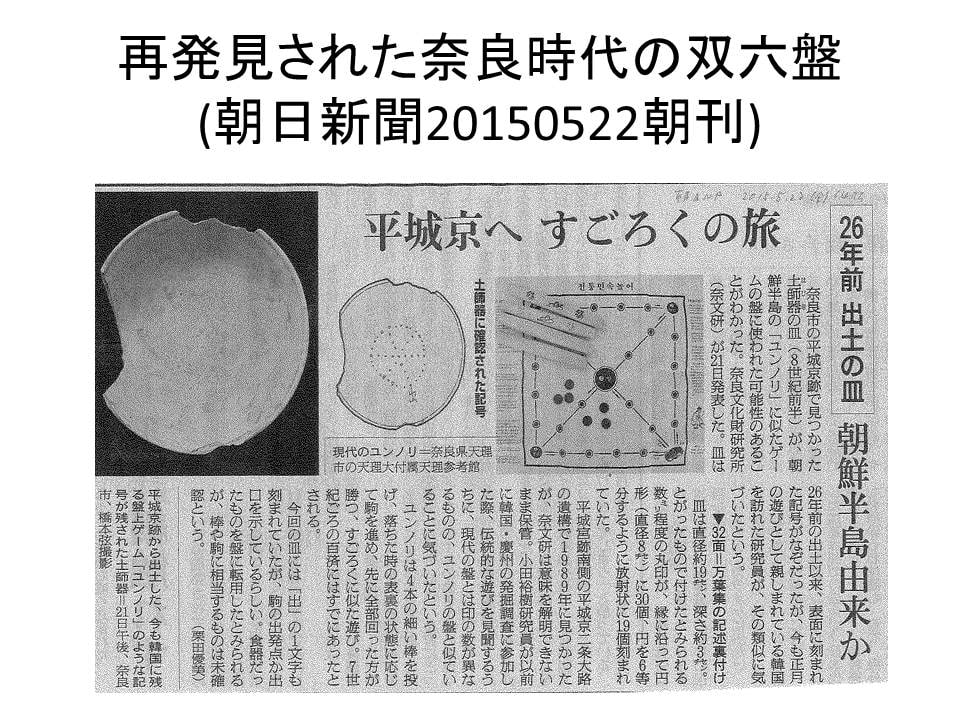

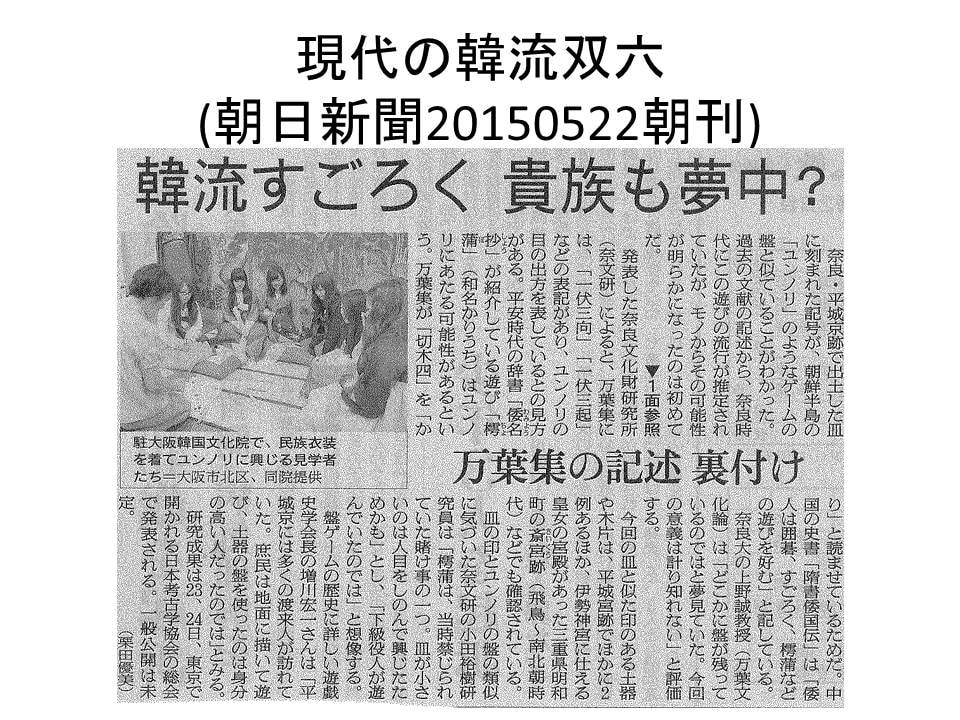

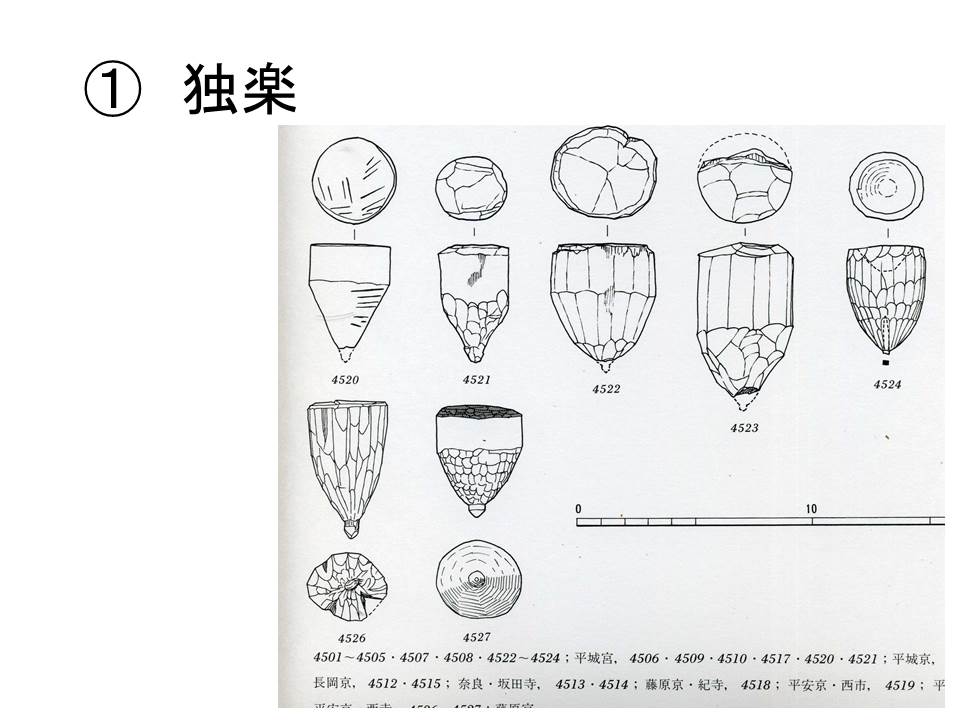

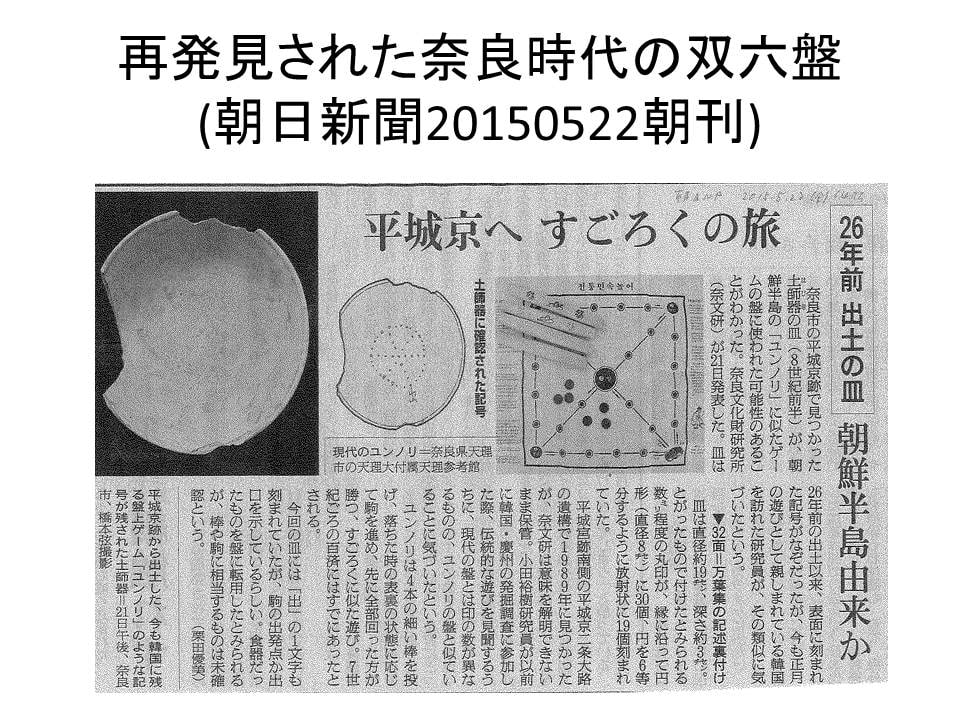

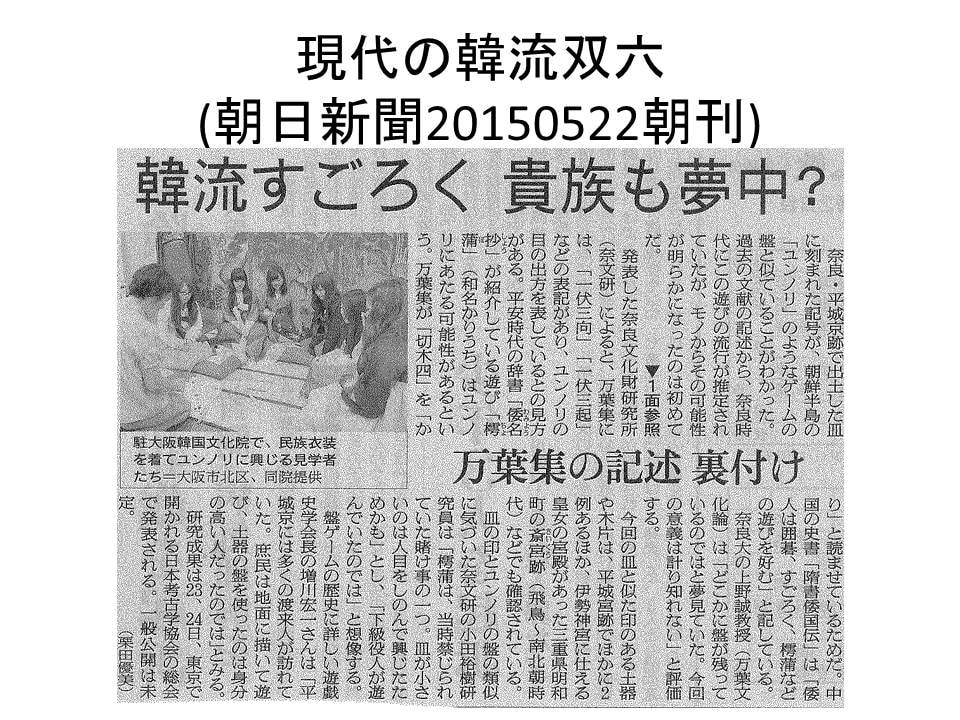

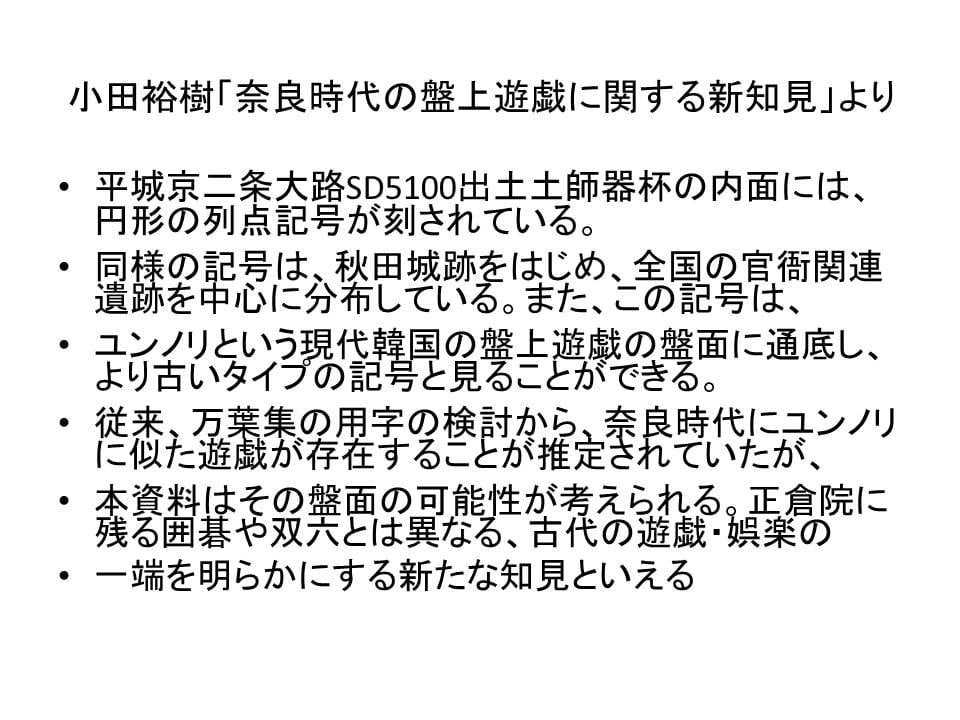

東アジアの王宮・王都との比較、世界の都市文化との比較などについても折に触れて紹介していこうと思っています。例えば、5月22日の新聞各紙は奈良文化財研究所の小田裕樹さんの最新の研究成果「奈良時代の盤上遊戯に関する新知見」という発表を大々的に伝えました。この話題に関する最新の講義資料はこんな感じでした。

奈良文化財研究所プレスリリース資料(http://repository.nabunken.go.jp/dspace/bitstream/11177/3364/1/20150521_h_yuugi.pdf)より。

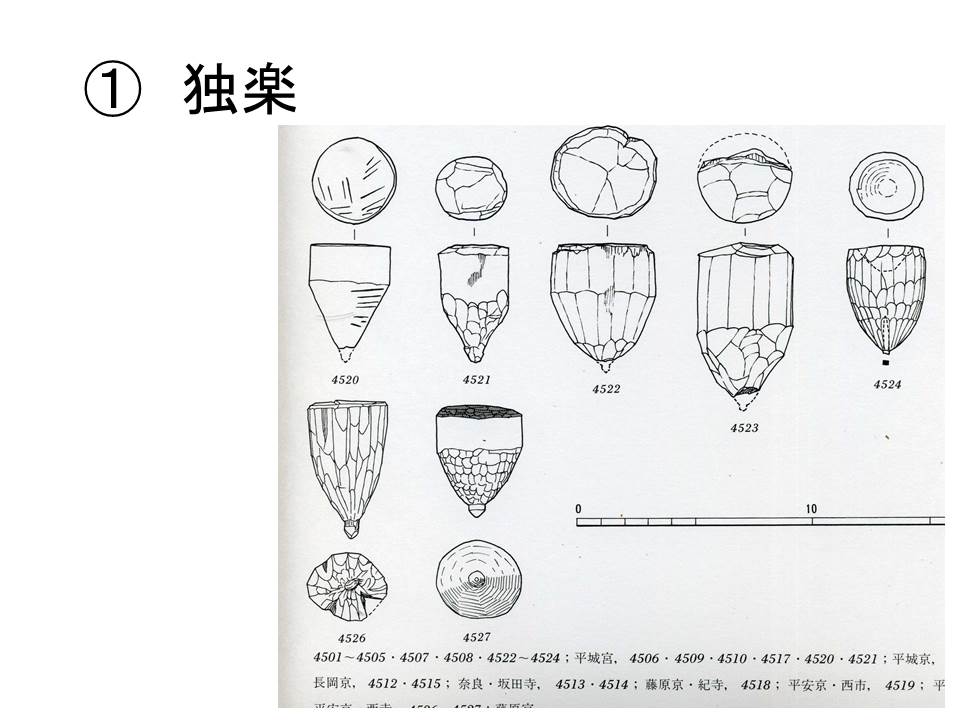

貴重なこうした最新の研究成果を解説すると共に、古代の遊戯について紹介します。他と会えばこんな感じです。

もちろん第1回はトイレがテーマですので、最新のトイレ研究の成果を通して日本の古代社会がいかなる状態であったかを解説します。

講座 長岡京歴史よもやま話

第1回 「長岡京と世界のトイレ」

人間社会には不可欠なトイレは、近年生物学からの方法論の提示により、その空間を特定することが可能になり長岡京内からも発見することができました。世界のトイレ文化を視野にトイレを考古学します。

・日時 2015年8月4日(火) 10時~12時 会場:中山修一記念館(阪急電車西山天王山駅下車徒歩15分)

予告

第2回 「長岡京の風呂と世界の風呂習慣」

現代の日本人家庭にはお風呂があり、毎日のようにお風呂に入る。しかし、こうした習慣が始まったのもつい最近のことであり、わずか半世紀前まで、家庭に風呂はなく、銭湯を使うことが大半であった。日本人の風呂好きはローマ人と比較されることが多いが、歴史資料は意外なことを教えてくれる。

・日時 2015年10月予定 10時~12時 会場:未定

この講座は、日本古代の王宮・王都の歴史や考古学の最新調査成果及び研究成果をスライド写真等でわかりやすく解説する企画です。

長年、三重大学にて日本考古学や東アジアの比較考古学を講義してきた山中が、主に1・2年生を対象に行ってきた考古学入門講義を基礎に、長岡京など奈良・平安時代の歴史について写真や図表を中心にお話しする講座です。大学での講義でも時に応じて行ってきた最新の考古学関係ニュースの解説も行っていきます。

東アジアの王宮・王都との比較、世界の都市文化との比較などについても折に触れて紹介していこうと思っています。例えば、5月22日の新聞各紙は奈良文化財研究所の小田裕樹さんの最新の研究成果「奈良時代の盤上遊戯に関する新知見」という発表を大々的に伝えました。この話題に関する最新の講義資料はこんな感じでした。

奈良文化財研究所プレスリリース資料(http://repository.nabunken.go.jp/dspace/bitstream/11177/3364/1/20150521_h_yuugi.pdf)より。

貴重なこうした最新の研究成果を解説すると共に、古代の遊戯について紹介します。他と会えばこんな感じです。

もちろん第1回はトイレがテーマですので、最新のトイレ研究の成果を通して日本の古代社会がいかなる状態であったかを解説します。

講座 長岡京歴史よもやま話

第1回 「長岡京と世界のトイレ」

人間社会には不可欠なトイレは、近年生物学からの方法論の提示により、その空間を特定することが可能になり長岡京内からも発見することができました。世界のトイレ文化を視野にトイレを考古学します。

・日時 2015年8月4日(火) 10時~12時 会場:中山修一記念館(阪急電車西山天王山駅下車徒歩15分)

予告

第2回 「長岡京の風呂と世界の風呂習慣」

現代の日本人家庭にはお風呂があり、毎日のようにお風呂に入る。しかし、こうした習慣が始まったのもつい最近のことであり、わずか半世紀前まで、家庭に風呂はなく、銭湯を使うことが大半であった。日本人の風呂好きはローマ人と比較されることが多いが、歴史資料は意外なことを教えてくれる。

・日時 2015年10月予定 10時~12時 会場:未定