四日市から参加くださった大泉義明さんからこんなたくさんの写真をいただきました。ご了解を得て紹介します。

大極殿・朝堂の説明を朝堂院西第四堂跡の説明パネルの前で

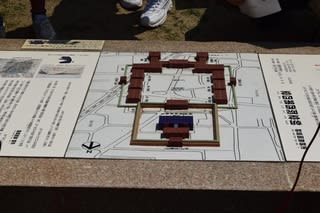

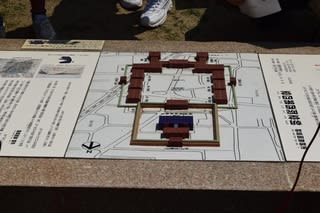

陶板製の立派な説明版

幟旗も喜んでいます

たくさんの人が集まってくれました。

参加下さった長岡京市中山修一記念館の館長(ご長男)中山忠彦さんにご挨拶をお願いした。マイクを借りてきたのですが、充電器が故障で充電ができず、ガイダンス施設で電源を借りることができた出発時だけマイクを使いました。きっと聞こえにくかったともいます。今手ごろ何尾を探しているのですが、結構高いので自腹を切って買おうかどうしようか悩んでいます。(笑)

門闕跡での説明。とにかく猛暑の中の出発でした。雨男が暑男になりました(笑)

門闕の説明板。なぜか、建設の事情を特定することのできる難波宮式の軒瓦は掲載されていない。この点もとても意図的。

予想もしていなかった50人、本当にありがとうございました。

滝の下への坂道。背後に見えるのが長岡の崖下の雑木坂の下が滝の下。

向日神社にたどり着いたときはかなり疲労していました(笑)。拝殿から中を望む。

拝殿前の狛犬。

この崖下に嶋院の池が想定できます。左下が現在の向陽小学校の校庭。その一角に「西宮」の複廊があるというのです。西宮とされた施設は当初の内裏です。彼らの復原ではこの丘の下に西大垣があるらしいのです。つまりこの丘の上は宮城外です。「内裏」は丸見えです。

長岡から京域を見ています。はるか向こうに見える山の端が天王山です。

皆さん丘の下を見入っていました。

向日神社の参道です。この参道がいつできたのかも注意を払うべきでしょう。旗持ちは参加者の長岡京研究者吉水葉子さんのご主人です。感謝です。

私が西宮と推定する一角を公園から見学しました。

大極殿院北部の後殿跡です。この西にあった小林清さんのお宅も史跡となり公園に組み込まれるそうです。きっと小林さんも中山先生もあちらでお喜びのことでしょう。

最後の見学地宝幢跡です。この遺跡を遺すために地主さんからは多大なご協力を頂きました。

宝幢跡まで出てきたのに未だに副都だという方もおられるとか。情けない。

こうして見直してもとても充実した一日だったと判ります。これ以外にも写真をお撮りになった方がおられましたら是非お送り下さい。お願いします。

次回は9月26日(土)阪急電車西山天王山駅12:45集合です。是非ご参加下さい。

大極殿・朝堂の説明を朝堂院西第四堂跡の説明パネルの前で

陶板製の立派な説明版

幟旗も喜んでいます

たくさんの人が集まってくれました。

参加下さった長岡京市中山修一記念館の館長(ご長男)中山忠彦さんにご挨拶をお願いした。マイクを借りてきたのですが、充電器が故障で充電ができず、ガイダンス施設で電源を借りることができた出発時だけマイクを使いました。きっと聞こえにくかったともいます。今手ごろ何尾を探しているのですが、結構高いので自腹を切って買おうかどうしようか悩んでいます。(笑)

門闕跡での説明。とにかく猛暑の中の出発でした。雨男が暑男になりました(笑)

門闕の説明板。なぜか、建設の事情を特定することのできる難波宮式の軒瓦は掲載されていない。この点もとても意図的。

予想もしていなかった50人、本当にありがとうございました。

滝の下への坂道。背後に見えるのが長岡の崖下の雑木坂の下が滝の下。

向日神社にたどり着いたときはかなり疲労していました(笑)。拝殿から中を望む。

拝殿前の狛犬。

この崖下に嶋院の池が想定できます。左下が現在の向陽小学校の校庭。その一角に「西宮」の複廊があるというのです。西宮とされた施設は当初の内裏です。彼らの復原ではこの丘の下に西大垣があるらしいのです。つまりこの丘の上は宮城外です。「内裏」は丸見えです。

長岡から京域を見ています。はるか向こうに見える山の端が天王山です。

皆さん丘の下を見入っていました。

向日神社の参道です。この参道がいつできたのかも注意を払うべきでしょう。旗持ちは参加者の長岡京研究者吉水葉子さんのご主人です。感謝です。

私が西宮と推定する一角を公園から見学しました。

大極殿院北部の後殿跡です。この西にあった小林清さんのお宅も史跡となり公園に組み込まれるそうです。きっと小林さんも中山先生もあちらでお喜びのことでしょう。

最後の見学地宝幢跡です。この遺跡を遺すために地主さんからは多大なご協力を頂きました。

宝幢跡まで出てきたのに未だに副都だという方もおられるとか。情けない。

こうして見直してもとても充実した一日だったと判ります。これ以外にも写真をお撮りになった方がおられましたら是非お送り下さい。お願いします。

次回は9月26日(土)阪急電車西山天王山駅12:45集合です。是非ご参加下さい。