中日新聞 川上ダム対策 オオサンショウウオを増やしたが

オオサンショウウオに限ったことではない。

設楽ダム

で問題となっているネコギギについても、水資源機構は殆ど同じ事をしている。

訂正します

コメントで指摘されているように、設楽ダムにかんしては「実験」をおこなっているのは設楽ダム工事事務所です。失礼しました。

もちろん、両組織は別のもので、事業も異なっています。ただし、報告書等については水資源機構と国交省が併記されたものもあり、例えば、木曽川導水事業では事業が水資源機構に移管されたので同じ内容でも報告書の作成元の名前は水資源機構になるみたい。

もっとも、設楽ダムではさらにたちが悪くて、人工的に増殖した個体を「生息環境の確認」という理由でダム建設地でない支流にすでに、放した。

訂正

コメントに指摘されているように、支流ではないということでした。ということは本流のダム建設地より下流ということか?

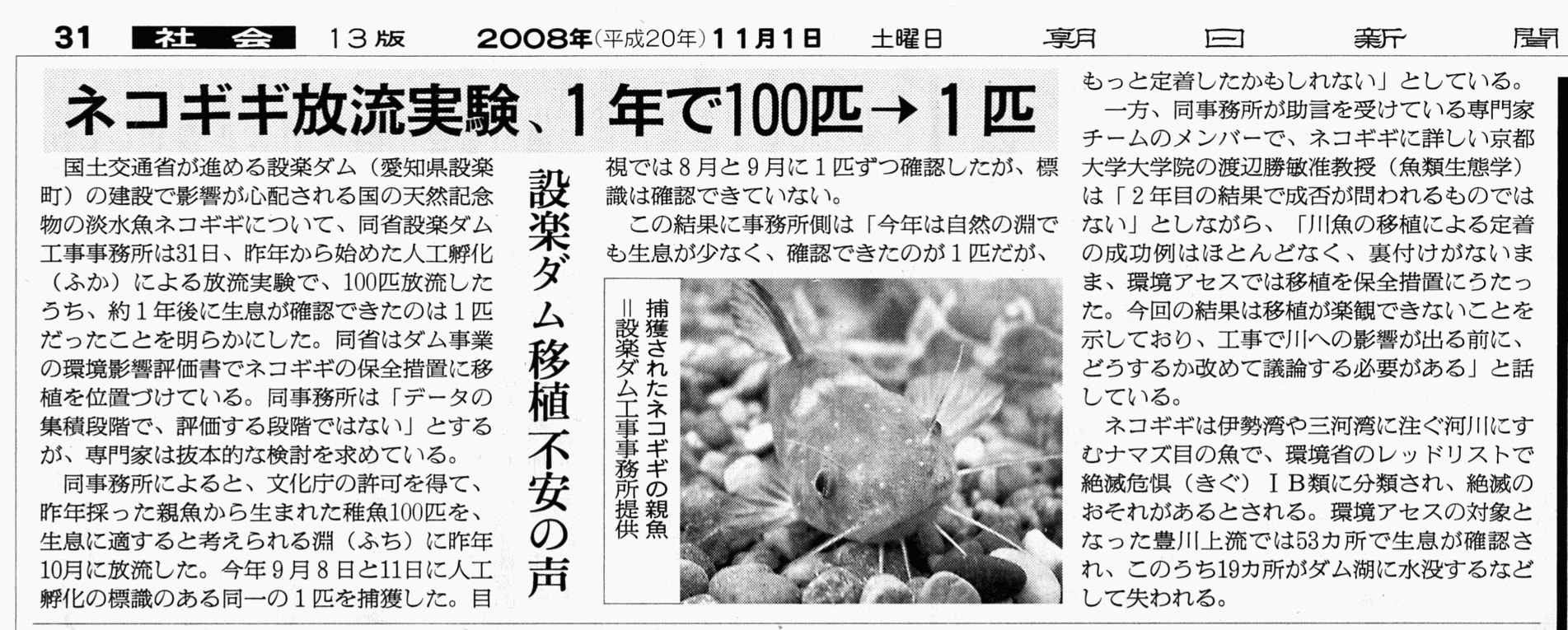

ところが、100尾放して、1個体を確認したという。つまり殆ど残らなかったということ。

ボクはこの「実験」が日本魚類学会 放流ガイドラインに沿って行われているということに驚愕しているのだが…。

☆テキスト版

繁殖50匹、川に戻れない? 三重のオオサンショウウオ保護実験

2009年3月16日 夕刊

生まれたオオサンショウウオを飼育する人工保護施設=2月9日、三重県伊賀市内で

写真

三重県伊賀市で予定されている川上ダム建設計画に伴い、建設予定地に生息する国の特別天然記念物オオサンショウウオの保護策を探ろうと、水資源機構川上ダム建設所が仮設した保護施設で繁殖に続々と成功した。人工的な繁殖は全国でも広島市安佐動物公園に次いで2例目。保護策としては“成功”だが、繁殖した個体は生態系に影響を及ぼす可能性などから、勝手に放流もできず、関係者は頭を抱えている。

ダム建設が予定される川上川と前深瀬川では、同建設所が1996年から昨年末まで調査した結果、予定地一帯で973匹のオオサンショウウオが確認された。ダム湖ができると生息が難しくなり、上流に移す必要に迫られている。

保護施設は、上流に移す際にどのような環境を整備するかを実験するために設けた。縦12メートル、横32メートルのコンクリート製で人工巣穴などを設置。ここで1998年以降、捕獲したオオサンショウウオを育てたところ数匹が産卵した。現在、50匹にまで増え、順調に成育している。

自然界と違って外敵がおらず、えさが豊富に与えられるため成長が速いとみられる。

当初、ダム建設所は繁殖した個体を元の川に戻す予定だった。ところが、オオサンショウウオは一定の地域で生息できる個体数が限られ、育ちの良い保護池産が天然の個体を駆逐して、生態系のバランスを崩す懸念があることが分かった。

川上ダム建設所の大村朋広環境課長(44)は「まだ増える可能性がある。移転先の生息環境を調査し、できればなるべく早く自然界に返したい」と話す。

しかし、流域のオオサンショウウオの保護に携わるオオサンショウウオ調査・保全検討委員会委員の松月(まつづき)茂明さん(55)は「ふ化後、大きくなれば施設も手狭になるが、自然に放すには事前調査などが必要で、すぐには難しい」と指摘する。

三重県教育委員会文化財保護室の担当者も「生態系への影響を考れば放流は難しいかもしれない」と懸念を示す。「これ以上保護できないとなれば、全国の博物館や水族館で代わりに飼育してもらう方法もある」と代替案を示している。

【オオサンショウウオ】 岐阜県以西の本州、四国、九州の一部に分布する日本固有で最大の両生類。水がきれいな渓流にすみ、一生のほとんどを水中で過ごす。夜行性で60年程度生きるとされる。成体の体長は40-120センチ。川上ダム建設予定地では100センチを超える成体が見つかっている。

オオサンショウウオに限ったことではない。

設楽ダム

で問題となっているネコギギについても、水資源機構は殆ど同じ事をしている。

訂正します

コメントで指摘されているように、設楽ダムにかんしては「実験」をおこなっているのは設楽ダム工事事務所です。失礼しました。

もちろん、両組織は別のもので、事業も異なっています。ただし、報告書等については水資源機構と国交省が併記されたものもあり、例えば、木曽川導水事業では事業が水資源機構に移管されたので同じ内容でも報告書の作成元の名前は水資源機構になるみたい。

もっとも、設楽ダムではさらにたちが悪くて、人工的に増殖した個体を「生息環境の確認」という理由でダム建設地でない支流にすでに、放した。

訂正

コメントに指摘されているように、支流ではないということでした。ということは本流のダム建設地より下流ということか?

ところが、100尾放して、1個体を確認したという。つまり殆ど残らなかったということ。

ボクはこの「実験」が日本魚類学会 放流ガイドラインに沿って行われているということに驚愕しているのだが…。

☆テキスト版

繁殖50匹、川に戻れない? 三重のオオサンショウウオ保護実験

2009年3月16日 夕刊

生まれたオオサンショウウオを飼育する人工保護施設=2月9日、三重県伊賀市内で

写真

三重県伊賀市で予定されている川上ダム建設計画に伴い、建設予定地に生息する国の特別天然記念物オオサンショウウオの保護策を探ろうと、水資源機構川上ダム建設所が仮設した保護施設で繁殖に続々と成功した。人工的な繁殖は全国でも広島市安佐動物公園に次いで2例目。保護策としては“成功”だが、繁殖した個体は生態系に影響を及ぼす可能性などから、勝手に放流もできず、関係者は頭を抱えている。

ダム建設が予定される川上川と前深瀬川では、同建設所が1996年から昨年末まで調査した結果、予定地一帯で973匹のオオサンショウウオが確認された。ダム湖ができると生息が難しくなり、上流に移す必要に迫られている。

保護施設は、上流に移す際にどのような環境を整備するかを実験するために設けた。縦12メートル、横32メートルのコンクリート製で人工巣穴などを設置。ここで1998年以降、捕獲したオオサンショウウオを育てたところ数匹が産卵した。現在、50匹にまで増え、順調に成育している。

自然界と違って外敵がおらず、えさが豊富に与えられるため成長が速いとみられる。

当初、ダム建設所は繁殖した個体を元の川に戻す予定だった。ところが、オオサンショウウオは一定の地域で生息できる個体数が限られ、育ちの良い保護池産が天然の個体を駆逐して、生態系のバランスを崩す懸念があることが分かった。

川上ダム建設所の大村朋広環境課長(44)は「まだ増える可能性がある。移転先の生息環境を調査し、できればなるべく早く自然界に返したい」と話す。

しかし、流域のオオサンショウウオの保護に携わるオオサンショウウオ調査・保全検討委員会委員の松月(まつづき)茂明さん(55)は「ふ化後、大きくなれば施設も手狭になるが、自然に放すには事前調査などが必要で、すぐには難しい」と指摘する。

三重県教育委員会文化財保護室の担当者も「生態系への影響を考れば放流は難しいかもしれない」と懸念を示す。「これ以上保護できないとなれば、全国の博物館や水族館で代わりに飼育してもらう方法もある」と代替案を示している。

【オオサンショウウオ】 岐阜県以西の本州、四国、九州の一部に分布する日本固有で最大の両生類。水がきれいな渓流にすみ、一生のほとんどを水中で過ごす。夜行性で60年程度生きるとされる。成体の体長は40-120センチ。川上ダム建設予定地では100センチを超える成体が見つかっている。

『人工的に増殖した個体を「生息環境の確認」という理由でダム建設地でない支流にすでに、放した』とあるところ,現在のところ,別の支流,とはなっていないはずです.

親魚数,放流個体数については,その時点での自然個体群への影響を試算して,許容範囲としています.

これは事業者を弁護するためではなく,相手のストライクゾーンに棒玉を投げないよう,期待してのことです(その点,共産党にはもっとしっかりしてほしい).

あと,「水資源機構」ではなく「設楽ダム建設事務所」でしょうね.

同水系でダムにより影響を受けない場所で生息の確認されていると聞いたので、あの支流かという聞き方で質問したことが原因していると思います。質問の方法が悪かったですね。ごめんなさい。

放流個体数が100個体というのはわかるとして、放した場所の親魚個体数とその場所の環境収容力というのはどのように評価されたのか、その辺りが興味有るところです。

設楽ダムに関しては、公表されている環境評価書における問題を分析してほしいという要請があったので、裁判資料としてコメントを作成しました。

昨日、設楽ダムの建設中止を求める会が公表したので、ご覧下さい。

http://no-dam.net/iken.html

こちらがボクの書いたもの

http://no-dam.net/file/iken/niimura.pdf

この中で、設楽ダム建設事業における「魚類学会の放流ガイドライン」対応状況?への疑問点に関して述べています。