【2日目 武蔵国】 令和6年(2024)2月3日(土)快晴

河内屋発6:50---8:00下間久里香取神社--8:15戸井橋---9:00備後の一里塚跡--10:00関根本陣跡--10:50小渕の一里塚跡--12:04三本木の一里塚跡--12:35長瀬本陣跡--13:00ラーメン「いちどう」13:20---13:30茨島の一里塚跡---14:00日光御成道合流点---14:20幸手駅14:40==14:50東武動物公園15:11==15:17久喜15:18==15:48館林15:58==16:51伊勢崎17:01==17:15前橋 (幸手~伊勢崎:東武912円 伊勢崎~前橋242円JR)

越谷宿~幸手宿:宿場間距離23.7km 歩行距離26.8km 累積宿場間距離の歩行距離比較(56.8/49.2=1.15)

【3越谷宿 6:50出立 武蔵国】

宿泊した河内屋旅館

日光道中歩きの人が良く泊まるそうだが今頃の客は珍しいそうだ

連れは草臥れたので越谷駅から帰宅、今日は単独行となる

昨日は暗くなり越谷宿内を見ることが出来なかったので宿から少し戻った

宿周辺には明治以前の建築物が残され往時を偲ばせる

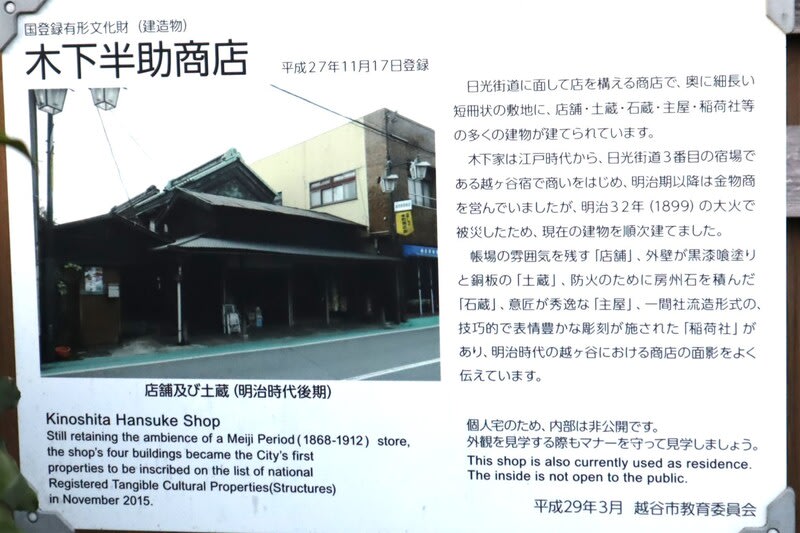

木下半助商店は脇本陣四ツ目屋跡 国登録有形文化財

塗師屋

鍛冶忠 明治33年(1900)築

はかり屋 「旧大野家住宅」 明治38年以前の建築 国登録有形文化財

ポラスグループが古民家複合施設として再生し地域交流の場として2018年グッドデザイン賞受賞

先の元荒川大橋を渡ると県道沿いの雰囲気が変わり古民家も無くなる

大松本陣跡付近(参考1)

玉屋脇本陣跡付近(参考1)

問屋場跡(参考1) 鬼瓦が保存されている

元荒川の江戸寄りには古民家も残されそれらしい雰囲気もあったが

元荒川を渡ると本陣等の痕跡もなくそれを示す表示も無くなった

石塔群、右は「右じおんじ のじま道」と刻まれ道標を兼ねた青面金剛道祖神塔

奥は宮内庁埼玉鴨場

越谷のマンホールは市の鳥「シラコバト」と市の木「ケヤキ」のデザイン

青面金剛像庚申塔 宝永七年(1710)建立

馬頭観音像、地蔵尊、石塔等

祠が設けられ今も大切にされている石塔もあれば開発等により十把一絡げにされてしまったものもある

民家に食い込んだ地蔵堂

阿弥陀堂

外に向かって表示があるが中に入ってお参りができない

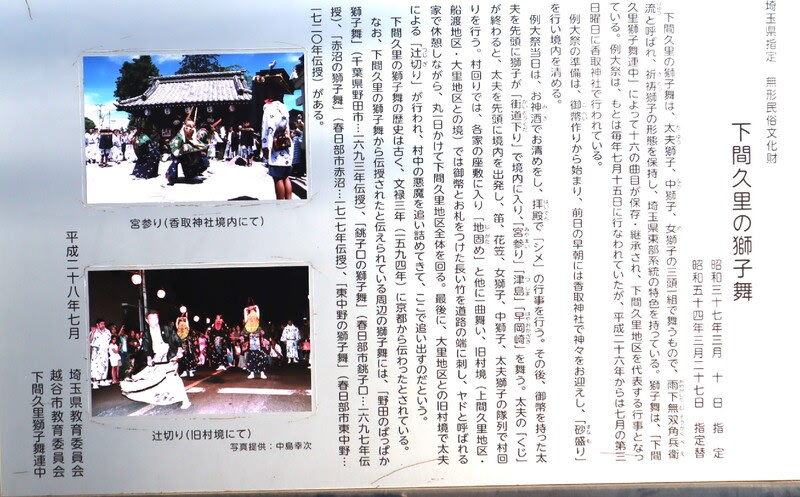

下間久里香取神社 (8:00 宿から4.6km)

例大祭に奉納される獅子舞は太夫獅子、中獅子、女獅子の三頭一組で舞う祈祷獅子(埼玉県指定無形民俗文化財)

下間久里は「しもまくり」と読む?

戸井橋 越谷市と春日部市の境 (8:15 宿から5.9km)

ここで国道4号線に出ると、さすが国道、歩道がある

真言宗豊山派歓喜院(武里観音)

大枝香取神社

歓喜院と隣接し寺鎮守として祀られ村の総鎮守でもある

明治以前はお寺も神社も一緒だったのだ

浄土宗 一行山念仏院称名寺

境内にある金剛様 奥に如意輪観音も見える

誰だろう? 両神山で見た石仏で御嶽山に関係する一心行者にも似ている

備後の一里塚跡 日本橋より8里 (9:00 宿から9.0km)

「浅間大神 一信講社 角行 食行」「越後国南蒲原郡杉野森村 権少講義小畑傳八建之」

と刻まれており、なぜ越後の人がここに建てたのだろう

隣に「小御嶽岩長媛大神 越緑講小畑」と刻まれた石碑もある

一信講:明治初期に流行した旅行の組合の一つ。明治六年(一八七三)静岡に起こって全国に普及したが、鉄道の発達とともに衰微した(コトバンク)

角行(かくぎょう)・食行(じきぎょう):角行は富士講の開祖、食行は弟子(参考5)

【4粕壁宿着 (9:50 宿から11.6km)】

八坂神社

粕壁宿の市神として信仰され、江戸時代には牛頭天王社と呼ばれた

明和7年(1770)火災により社殿が焼失再建されたが平成22年(2010)放火により再び焼失平成23年再建された

「日光道中は江戸初期は日光街道あるいは日光海道と記されていた。正徳6年(1716)の御触れで日光海道は海の無い国を通るため日光道中に改められた。その後明治新政府は日光街道に改名した」

なるほど・ザ・ワールド

道向こうが真宗大谷派慈光山源徳寺、承応年間(1652~55)の創建

道を挟んで曹洞宗医王山東陽寺

山門前に「芭蕉宿泊の寺」の表示がある

芭蕉は草加宿に泊まったとしているが同行曽良旅日記には「カスカベニ泊ル」とある

脇本陣跡

粕壁宿は解説表示が各所にあり解りやすい

群馬銀行あたりが小沢本陣跡(参考1)

関根本陣跡 (10:00 宿から12.2km)

関根本陣跡標柱と粕壁宿の街並み

田村本店と道標(天保五年(1834)建立)

「東江戸」「西南いハつき」「 北日光」「 右之方陸羽みち」

永嶋庄兵衛商店 慶長年間(1596~1615)創業の玄米問屋

屋根に鍾馗像

高札場跡

向かいが浜島家土蔵(国登録有形文化財)

真言宗智山派華林山最勝院慈恩寺

日光東照宮に移葬される徳川三代将軍家光の亡骸が仮安置されました。

境内に「春日部」の地名の由来となった春日部重行公墓がある

春日部重行:建武の中興(建武の新政:1333年)では新田義貞に仕え、後醍醐天皇を支持したが北朝側の足利尊氏軍と京都鷺の森で戦うが敗戦し自刃した

鉢の輪を二つ重ねた紋は以前の春日部市か中学校の市章か校章だった気がする

古利根川の流れ 昔遊んだのはこのあたりだったろうか?

小渕の一里塚跡 日本橋より9里 右は庚申塔 (10:50 宿から14.5km)

/

/

関宿往還追分 古い石塔が2基ある ここを左に行く

右は宝永六年(1709)建立で「右方せきやど道 左方あふしう道」

左は宝暦四年(1754)建立で「青面金剛」「左日光道」

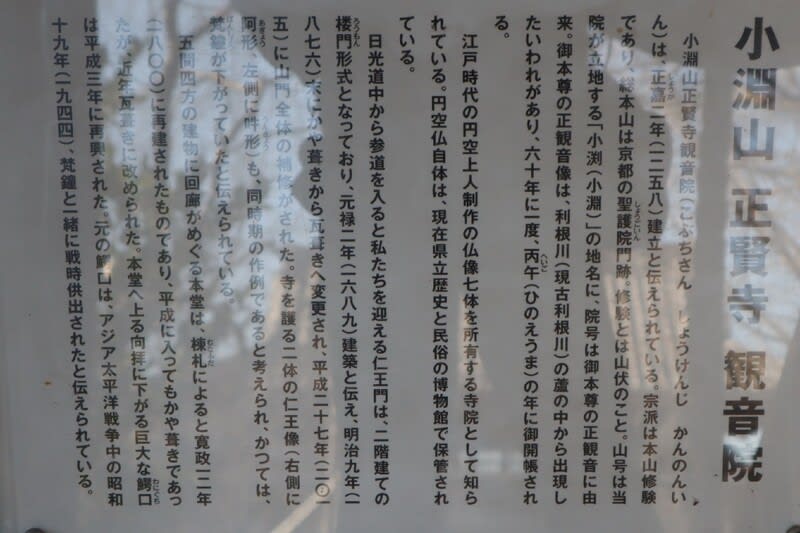

本山修験宗小渕山観音院、正嘉二年(1258)の修験寺院(山伏の寺)

円空仏7体(県指定有形文化財)がある

境内にある芭蕉句碑 「ものいへば 唇寒し 秋の風」

芭蕉は日本橋を出て最初宿泊地は草加宿ではなく粕壁宿

粕壁宿の中でも先の東陽寺ではなく当院に宿泊したと伝えられている

歴史探偵に聞いてみたい

杉戸町との境 奥の丸いのは北緯36度線地球儀モニュメントが(11:15 宿から16.0km)

曹洞宗満聚山九品寺

境内にある道標を兼ねた青面金剛塔 「右 江戸」「左 日光」と刻まれている

真言宗智山派旦照山馬頭院観音寺

寛政年間の火災で沿革は不明だが文永7年(1270)・応永5年(1395)の青石塔婆(板碑?)がある

明治の新しい学校制度として明治5年~36年まで尋常小学校として使われいた

本尊は伝教大師(最澄)作と書かれているので天台宗から真言宗へ変ったのかな

青面金剛庚申塔や六十六部供養塔、馬頭観音塔など沢山の石塔がある

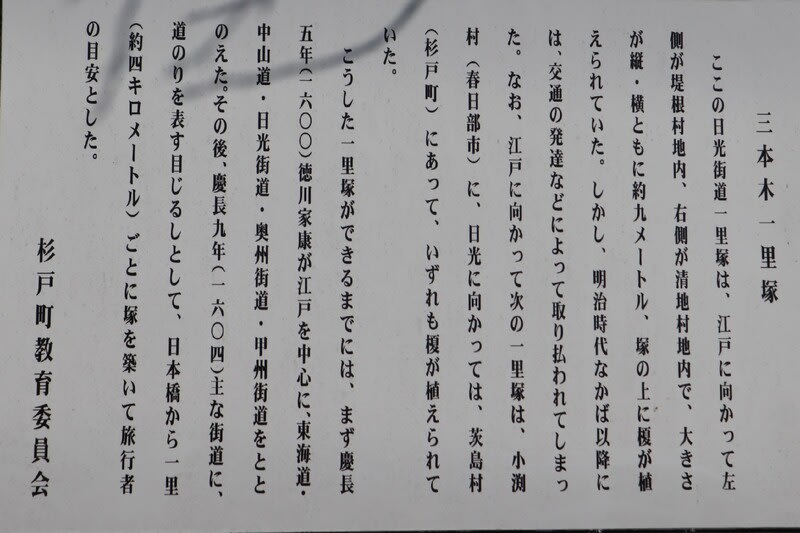

三本木一里塚跡(解説) 日本橋より十里目 (12:05 宿から19.1km)

【5杉戸宿着 (12:20 宿から19.6km)】

豊嶋屋(関口式衛門邸)文政五年(1822)創業の蔵元

伏見屋 寛延元年(1748)創業の元造酒屋

復元された高札場 この町は日光道中に関心あり

杉戸町役場前にある煎餅屋「鶴巻煎餅」

父親が好きだった煎餅だが本年1月末で閉店してしまった。残念至極

近津神社 貞享元年(1684)創建 清地村の鎮守

「本殿の彫刻は近郷近在の神社に類をみないすばらしいものである」が

平成13年(2001)に不審火により焼失

本陣跡地前 本陣跡が見つからない

埼玉縣信用金庫は名主鈴木家跡(参考1)

追分道標 「久喜方面」「幸手方面」と刻まれている

角穀屋

屋号の角穀は枡形の角にある米穀店であった所に由来

渡辺勘左衛門邸

大膳堀

「ラーメン いちどう」県道から国道4号線に出たあたり

ひたすら歩いてきたが気が付けば午後1時遅めの昼食とする

味噌野菜ラーメン880円 うまかった

厳島神社 境内に庚申塔(文政五年(1822)建立がある

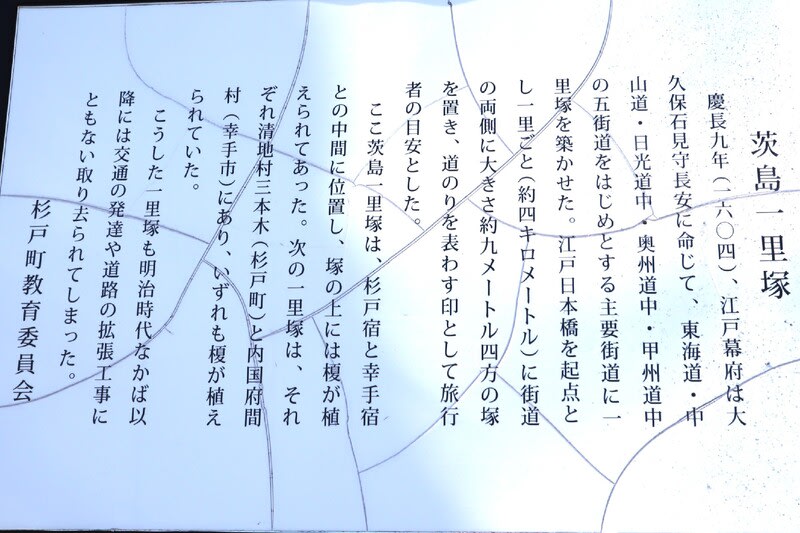

茨島(ばらじま)一里塚跡 江戸日本橋より11里目 (13:30 宿から23.3km)

杉戸町幸手市境 (13:40 宿から23.6km)

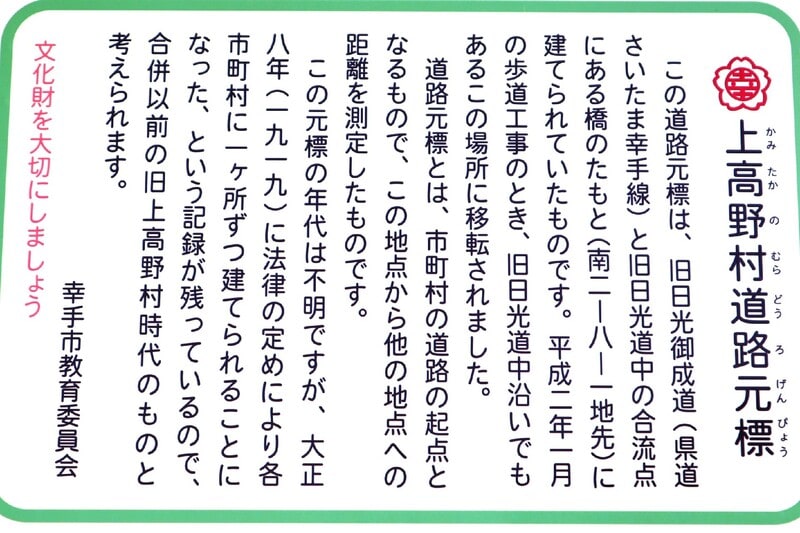

上高野村道路元標

日光道中・日光御成道合流点

左が日光道中江戸方面、右は日光御成道岩槻方面

太子堂 明治11年(1878)太子堂を仮校舎として上高野小学校が開校

本日の神社仏閣などはこれで最終

幸手駅着 (14:20 宿から26.8km)

予定の栗橋宿まで未だ8km余りある

もったいないような快晴無風の上天気だが明るいうちに帰ろうとここまでで帰路についた

越谷宿の元荒川を渡ると県道に歩道は無く目標物の表示もなく

ただ車を気にしながら歩いているだけの様な道中でした

同じ日光道中ですが市町村によってその扱いはだいぶ違うようです

50年ほど前春日部市粕壁に住んでいましたが街の様子は様変わり

小学校の同級生の店に寄りそれらしい御主人に会いましたが

記憶はする姿は小学生でしたが目の前の人物ははすっかりお爺さん

タイムトラベルした今浦島太郎状態、自分もそうなのだろうと名乗らずに帰りました

排出基準も無かったのか汚濁していた古利根川で水遊びをしたこと

慈恩寺の観音様の境内で遊んだことなど覚えています

50年ぶりの粕壁でしたが他の思い出の場所に寄ることなく

なんとなく先を急いでしまいました

↓そんな訳で 押していただくとたすかります

地図

*参考

参考1:「ちゃんと歩ける日光街道」 八木牧夫著 山と渓谷社

参考2:五街道ウオーク:上記本の著者八木牧夫さんのホームページ

参考3:電子足跡・中山道歩き旅GPSログがとても参考になります

参考4:「日本史 小辞典」(改訂版) 山川出版社

参考5:ウイキペディア

*用 語

【距 離】1間≒1.818m 1町=60間≒109m 1里=36町≒3.927km

【日光街道or日光道中】

慶長5年(1600)関ケ原の合戦に勝利した徳川家康は主要五街道(東海道・中仙道・甲州海道・奥州海道・日光海道)の整備に着手。正徳6年(1761)幕府道中奉行は5街道の名称を統一。中仙道は東山道の中筋の道なので「仙」を「山」に「海道」は海端を通らない甲州・奥州・日光は「道中」に変更した。明治新政府は「道中」を「街道」と改名。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます