園内樹木紹介

園内の樹木に名札がついて有る樹木を紹介しております。

解説はウィキペディアを参考にしております

香雪園周辺地図

見晴公園パンフレット

園内周遊地図

お散歩日記(メインページ)もよろしくお願いいたします。

アカマツ

和名のアカマツ(赤松)の語源は、樹皮が赤みを帯びるという形態的な特徴から来ている[5]。

種小名のdensifloraは「密集した花」という意味で同じく形態的特徴に由来する。

方言名として広く知られているものはなく標準和名で呼ばれるのが一般的であるが、

しばしば雌松(メマツ。女松と書く場合もある)もしくはこれに準ずる呼び名で呼ぶ地域が知られる[6]。

これはクロマツを雄松(オマツ。男松)としたときに

アカマツの葉が軟らかいことから女性を連想させるためと言われる[7][8]。

アカマツの花言葉は、「不老長寿」とされる[9]。

分布

日本産のマツの中で最も広い範囲に分布し、

天然状態では日本の本州、四国、九州[10]、国外では朝鮮半島、中国東北部などに分布するほか[9]、

北海道西南部にも植林されている[10]。

山野に普通に見られるが、山地の尾根筋などの乾いた痩せ地にもよく生える[6][9]。

自然分布の他に植林も行われており、庭園にも植栽として見られる[9]。

道南の七飯町には、明治天皇行幸を記念して植樹された並木が国道5号沿いにあり、「赤松街道」と呼ばれている[11]。

形態

常緑針葉樹の高木[9]。

樹高は条件が良いと30メートル (m) を超える[8]。

樹形は環境によって左右される。

明瞭な主幹を持つものが多いが、滋賀県のウツクシマツのように根元から多数分岐し主幹の分からないものもある。

樹冠の形状はモミ属(Abies)やトウヒ属(Picea)といったマツ科針葉樹と比べて比較的崩れやすく形は様々である。

樹皮は赤みの強い褐色であり鱗状に薄く剥がれ[8]、

次第に亀甲状に縦の割れ目がはっきりしてくる[6][4]。

樹皮が剥がれたばかりのところは、赤味を帯びた地肌が見える[9]。

イチイ

イチイ(一位、櫟、学名:Taxus cuspidata)は、イチイ科イチイ属の植物。

またはイチイ属の植物の総称。

常緑針葉樹。別名はアララギ。

北海道や北東北の方言ではオンコと呼ばれ、アイヌからはクネニと呼ばれた。

英語ではJapanese Yewと呼ばれ、同属のヨーロッパイチイ T. baccataは単にYewあるいはEuropean Yewと呼ばれる。

属の学名

Taxusはヨーロッパイチイのギリシャ語名で弓を意味する taxosから、種小名 cuspidataは「急に尖った」の意味。

目次

1 名称

2 分布

3 特徴

4 変種、品種

4.1 キャラボク

5 用途

5.1 植木

5.2 木材

5.3 果実

5.4 葉

8 文学

9 脚注

10 参考文献

1 名称

和名

イチイは、神官が使う笏がイチイの材から作られたことから、別名シャクノキ(笏木)ともよばれ、

仁徳天皇がこの樹に正一位を授けたので「イチイ」の名が出たとされている。

別名は数多くあり、アララギ、キャラボク、スオウ、ヤマビャクダン、シャクノキのほか、

北海道ではオンコとして知られている。

東北地方では、オンコ、オッコ、オッコノキ、ウンコ、アッコとも呼ばれている。

長野県松本地方ではミネゾと呼ばれている。

アイヌ名はラルマニあるいはララマニ、クネニとよばれるとし、クネニは「弓になる樹」を意味する。

分布

本州、北海道、樺太、九州、四国、千島列島、中国東北部、朝鮮半島、ロシア沿海地方に分布。

北海道では標高の低い地域にも自然分布するが、四国や九州では山岳地帯に分布する。

庭木としては、沖縄県を除いた日本全国で一般的に見られる。

大抵は山地に分布するが、多くは林を形成することは少なく、暗い林の中で1、2本ずつばらついて生えている。

北海道の屈斜路湖周辺や茶内(浜中町)などでは、まとまったイチイの林が見られる。

特徴

雌雄異株(稀に雌雄同株)で、高さ15メートルほどの高木になるが成長は遅く寿命は長い。

樹形は円錐形になる。

陰樹で林の中では枝が不ぞろいになるが、明るい場所でもよく生育し、均等に枝を出してびっしりと葉に覆われた姿になる。

幹の直径は50 - 100センチメートルほどになり、樹皮には縦に割れ目が走る。

葉は濃緑色で、線形をし、先端は尖っているが柔らかく触ってもそれほど痛くない。

枝に2列に並び、先端では螺旋状につく。

4月ごろ小形の花をつけ、初秋に赤い実をつける。

種子は球形で、杯状で赤い多汁質の仮種皮の内側におさまっている。

外から見れば、赤い湯飲みの中に丸い種が入っているような感じである。

果肉は食べることができるが、葉や、赤い果実の中にある黒い種子には、有毒成分が含まれている[9]。

種子は堅く、なかなか発芽しないが、鳥が食べて砂嚢で揉まれて糞と一緒に排泄されると、発芽しやすくなると言われている。

変種、品種

イチイの変種、品種などとして下記のものがある。

Taxus cuspidata イチイ

ver. cuspidata

f. luteobaccata キミノオンコ

ver. nana キャラボク

'Aurescens' オウゴンキャラ

キャラボク

イチイの変種であるキャラボク(伽羅木) Taxus cuspidata var. nanaは、常緑低木で高さは0.5 - 2メートル、幹は直立せずに斜に立つ。

根元から多くの枝が分かれて横に大きく広がる。

雌雄異株で、花は春(3 - 5月)に咲き、雌木は秋(9 - 10月)になると赤い実をつけ、味はわずかに甘い。

本州の日本海側の秋田県真昼岳 - 鳥取県伯耆大山の高山など多雪地帯に自生する。

鳥取県伯耆大山の8合目近辺に自生するキャラボクはダイセンキャラボクと呼ばれ、

その群生地は「大山のダイセンキャラボク純林」として特別天然記念物に指定されている。また、国外では朝鮮半島にも分布する。

名の由来は、キャラボクの材が、香木のキャラ(伽羅)に似ているためだが、全くの別種である。

キャラボクと通常のイチイを比べた場合。

全体的にはイチイの方が葉が明らかに大きい。

イチイとの最大の違いは、イチイのように葉が2列に並ばず、不規則に螺旋状に並ぶ点である。

ただし、イチイも側枝以外では螺旋状につくので注意が必要である。

用途

耐陰性、耐寒性があり刈り込みにもよく耐えるため、

日本では中部地方以北の地域で庭木や生垣に利用される。

刈り込に強い性質から、しばしばトピアリーの材料に用いられ、

日本でも鶴や亀などの刈り込が作られることもある。

東北北部と北海道ではサカキ、ヒサカキを産しなかったため、

サカキ、ヒサカキの代わりに玉串など神事に用いられる。また、神社の境内にも植えられる。

木材

木材としては年輪の幅が狭く緻密で狂いが生じにくく加工しやすい、

光沢があって美しいという特徴をもつ。

工芸品や机の天板、天井板、鉛筆材として用いられ、岐阜県飛騨地方の一位一刀彫が知られる。

また弾力性に富むことから、アイヌはイチイを狩猟用の弓を作る材料として使用した。

イチイのアイヌ語名「クネニ」は、「弓の木」の意味である。

水浸液や鋸屑からとれる赤色の染料(山蘇芳)も利用される。

ヒノキよりも堅いとされることや希少性から高価である。

果実

果実は甘く、そのまま食用にしたり、焼酎漬けにして果実酒が作られる。

しかし種子には有毒・アルカロイドのタキシン(taxine)が含まれている。

種子を誤って飲み込むと中毒を起こす。

摂取量によっては痙攣を起こし、呼吸困難で死亡することがあるため注意が必要である。

イチイのタキシンは果肉を除く葉や植物全体に含まれる。

葉

葉はかつて糖尿病の民間薬としての利用例があるが、薬効についての根拠はなく、種子と同様に有毒である。

文学

ヨーロッパの文学や神話伝承でしばしば「イチイ」と訳される樹木が登場するが、基本的に、近縁種のセイヨウイチイ(Taxus baccata)のことである。

イチイと訳されるヨーロッパ諸言語(英語: yew、ドイツ語: Eibe、フランス語: if など)は、広義にはイチイ属を広く意味する。

参考文献

斎藤新一郎『オンコ』北海道新聞社、1986年。ISBN 4-89363-1586。

辻井達一『日本の樹木』中央公論社〈中公新書〉、1995年4月25日、6 - 9頁。ISBN 4-12-101238-0。

イブキ

特徴

朝鮮、中国中部、日本では本州、四国、九州に分布する。葉は短く茎に密着し、互いによりあって葉の付いた枝は棒状の外見を持つ。

時に針状の葉を持つ枝が見られる。

葉の付いた枝はすべて上に向かって伸び、全体としては炎のような枝振りになる。

太くなった幹の樹皮は赤褐色で、縦方向に薄く長く剥がれる。雌雄異花で花期は春。

海岸の岩場などに生育し、大木になると、幹がねじれたようになる。海沿い地域の神社や寺にも古来より植えられている。

国などが指定する天然記念物になっている個体や群落がある。

園芸品種が多く、庭木、公園木、グランドカバーによく使われる。

材は赤みがあり木理が美しく、家具材や床柱に利用される。

伊吹の名は、滋賀県の伊吹山から来ているとする説がある。

果物のナシ(梨)に発生する病害、赤星病の病原菌の宿主になり、

イブキの木が1.5km以内にある梨園ではほぼ必ず被害が発生する[2]。

このため梨生産者が周辺住民に対し、庭木として植えられているイブキを消毒させてもらえるよう依頼して回ることもある。

また、条例でイブキの植栽を規制する自治体もある[3]。

脚注[2] [3]。

梨を赤星病から守りましょう! 鳥取市公式ウェブサイト

赤星病防止条例のある自治体

千葉県松戸市

千葉県八千代市

千葉県市川市

千葉県鎌ケ谷市

千葉県柏市

千葉県船橋市

千葉県白井市

埼玉県蓮田市

埼玉県春日部市

埼玉県白岡市

埼玉県久喜市

主な変種及び品種

大瀬明神の神池の周りに生えるビャクシンイブキの変種及び品種には下記のものがある。

キンイブキ(金伊吹) - 枝の先端の葉が、黄色いのが特徴。

タマイブキ(玉伊吹)

カイヅカイブキ(貝塚伊吹) - 公園木、生け垣に使われる。

ハイビャクシン(這柏槇、ソナレ、イワダレネズ) - 地を這うのでグランドカバーに使われる。

ミヤマビャクシン(深山柏槇、シンパク(槇柏、真柏)

ウワミズサクラ

分類

界 : 植物界 Plantae

階級なし : 被子植物 angiosperms

階級なし : 真正双子葉類 eudicots

目 : バラ目 Rosales

科 : バラ科 Rosaceae

属 : ウワミズザクラ属 Padus

またはサクラ属 Prunus

種 : ウワミズザクラ Prunus grayana

学名

Padus grayana

またはPrunus grayana

和名

波波迦(ハハカ)、金剛桜(コンゴウザクラ)、ナタヅカ

英名

Japanese Bird Cherry

ウワミズザクラ(上溝桜、Padus grayana)は、バラ科ウワミズザクラ属の落葉高木。

和名は、古代の亀卜(亀甲占い)で溝を彫った板(波波迦)に使われた事に由来する。[1]

よく似たイヌザクラとは、花序枝に葉がつく事などで区別できる。

分布:北海道西南と本州、四国、九州の山野に自生し、日照と小川沿いなど湿潤した環境を好む。

樹高:約10 - 15 m。

樹皮:灰 - 褐色。

枝 :小枝の多くは落葉後に落ちる。

葉 :長さ6 - 9 cm、幅3 - 5 cmで楕円形で先が急に細くなり、縁には鋸歯がある。

花 :5月(北海道では6月)頃。長さ10 cmほどの白い総状花序は雄蘂が目立ち、ブラシのように見える。

果実:直径約8 mmの卵円形の核果を付け、初夏にかけて赤から黒く熟す。

利用:材は軽くねばり強い事から建材のほか、彫刻細工、版木、道具の柄などに利用される。

香りのよい、若い花穂と未熟の実を塩漬にした杏仁子(あんにんご)[2]が、新潟県を中心に食用とされる。

また、黒く熟した実は果実酒に使われる。

エゾヤマサクラ

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に資料なし

オオサカズキ

■植木・緑化樹木の種類

常緑低木

■樹木名

サツキツツジ「オオサカヅキ」/ツツジ科

■別名

なし

■特徴

サツキツツジで紅紫色の一重咲き品種が「オオサカヅキ」。

6月ごろ花を咲かせる。

公園や建物周辺、歩道脇などでよく利用されている。

■樹木が利用される場所

公園・緑地・庭園など

ガクアジサイ

クサボケ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

クサボケ(草木瓜、学名:Chaenomeles japonica、英: Japanese quince)は、バラ科ボケ属の一つ。50cmほど。

実や枝も小振り。ボケの野生種で、和名の由来は全体に小型のため草に見立てられて名付けられた[4]。

シドミ、ジナシとも呼ばれる。

本州や四国の日当たりの良い斜面などに分布。花は朱赤色だが、白い花のものを白花草ボケと呼ぶ場合もある。

果実はボケやカリン同様に良い香りを放ち、果実酒の材料として人気がある。また果実にボケ同様の薬効があり、

日本産の意で和木瓜(わもっか)と称される生薬となり、木瓜(もっか)と同様に利用される[4][5][6]。

果実酒はクサボケ酒と呼ばれ、果実の3倍量の焼酎に漬け込まれて作られる[4]。減少傾向にある。

ケヤキ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ケヤキ(欅、学名:Zelkova serrata)は、ニレ科ケヤキ属の落葉高木。ツキ(槻)ともいう。

形態・生態

高さ20 - 25mの大木になり40mを超す個体もある。葉の鋸歯は曲線的に葉先に向かう特徴的な形であり、鋸歯の先端は尖る。

雌雄同株で雌雄異花である。花は4 - 5月頃、葉が出る前に開花する。

秋の紅葉が美しい樹木でもある。個体によって色が異なり、赤や黄色に紅葉する。

葉の裏と柄に短毛の密生する変種をメゲヤキという。

分布

東アジアの一部と日本に分布。日本では本州、四国、九州に分布[2]し、暖地では丘陵部から山地、寒冷地では平地まで自生する。

人間との関わり

箒を逆さにしたような樹形が美しく、街路樹や庭木などとしてよく植えられる。

巨木が国や地方自治体の天然記念物になっていることがある。

木材

ケヤキ無垢板;塗装済み

木目が美しく、磨くと著しい光沢を生じる。堅くて摩耗に強いので、家具・建具等の指物に使われる。

日本家屋の建築用材としても古くから多用され、神社仏閣などにも用いられた。現在は高価となり、なかなか庶民の住宅には使えなくなっている。

伐採してから、乾燥し枯れるまでの間、右に左にと、大きく反っていくので、何年も寝かせないと使えない。

特に大黒柱に大木を使った場合、家を動かすほど反ることがあるので大工泣かせの木材である。

また、中心部の赤身といわれる部分が主に使われ、周囲の白太は捨てられるので、よほど太い原木でないと立派な柱は取れない。

1940年、戦時色の強まった日本では、用材生産統制規則により特定の樹種について用途指定を実施。

ケヤキ材の使用用途については軍需、内地使用の船舶、車両用に限られることとなった[3]。

コウヤマキ

サラサウツギ

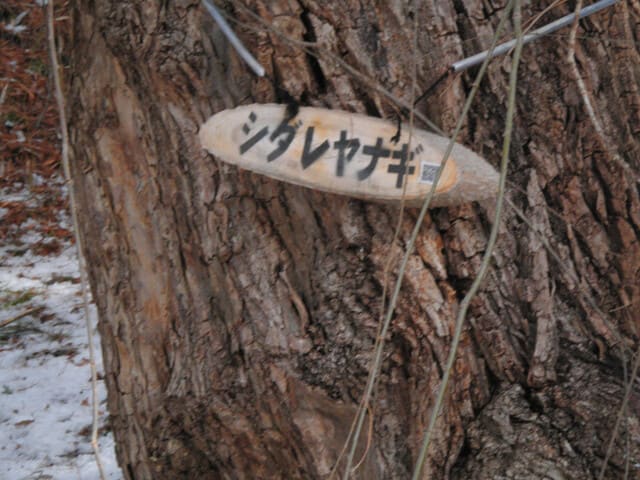

シダレヤナギ

セイヨウシャクナゲ

ソメイヨシノ

ツゲ

ナツハゼ

ハナイカダ

ヒトツバダゴ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ヒトツバタゴ(果実)

分類

界 : 植物界 Plantae

門 : 被子植物門 Magnoliophyta

綱 : 双子葉植物綱 Magnoliopsida

亜綱 : キク亜綱 Asteridae

目 : ゴマノハグサ目 Scrophulariales

科 : モクセイ科 Oleaceae

属 : ヒトツバタゴ属 Chionanthus

種 : ヒトツバタゴ C. retusus

学名

Chionanthus retusus

Lindl. et Paxton

ヒトツバタゴ(一つ葉タゴ[1]、一つ葉田子、Chionanthus retusus)とはモクセイ科ヒトツバタゴ属の一種。

同じモクセイ科のトネリコ(別名「タゴ」)に似ており、トネリコが複葉であるのに対し、

本種は小葉を持たない単葉であることから「一つ葉タゴ」の和名がある[2]。

なお、別名はナンジャモンジャノキであるが、「ナンジャモンジャ」と名付けられる植物の樹種には、

ヒトツバタゴのほかにクスノキ(樟)、ニレ(楡)、イヌザクラ(犬桜)、ボダイジュ(菩提樹)などがあり注意を要する[3]。

特徴

中国、台湾、朝鮮半島および日本では対馬、岐阜県東濃地方の木曽川周辺、愛知県に隔離分布する珍しい分布形態をとる

(但しこれらの地域以外でも植栽の樹木の実の種が野鳥に運ばれて着床して自生している自生の樹木を山林の中で観察することができる)。

成木で樹高は20mを超える大型の落葉高木。幹は灰褐色で縦に切れ目が入る。

葉は長楕円形で4cm-10cm程度となり、長い葉柄を持ち対生する。

花期は5月頃で、新枝の枝先に10cm程度円錐形に集散花序をつける。花冠は深く4裂する。

雌雄異株であるが、雌花のみをつける株は存在せず、雄花をつける株と、両性花をつける株がある雄株・両性花異株である。

秋に、直径1cm程度の楕円形の果実をつけ、黒く熟す

フジ

ベニカエデ

マメサクラ

マルバマンサク

ミズナラ

モクレン

ヤマブキ

更新情報

2022/02/17**ガクアジサイを追加

2022/02/17**アカマツの解説を追加および訂正

2022/01/20**マメサクラを追加

2022/01/19**イチイ(オンコ)の解説を追加および訂正

2022/01/19**サラサウツギを追加

2022/01/17**モクレンの画像を取り替え

2022/01/17**五十音順に並べ替え

2022/01/16**エゾヤマサクラを追加

2022/01/16**モクレンを追加

2022/01/13**シダレヤナギの画像を取り替え

2022/01/13**フジを追加

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます