厠(かわや)「便所」談義

生類憐みの令の真実

新田男爵によってバラされた「徳川綱吉」の実像

現在、便所のことは「トイレ」とか「WC」と、アメリカナイズされた気取った呼称が定着している。

だが昭和四十年代までは、便所、カワヤが普通だった。

余談だが、トイレという言葉が流行した頃、水商売の女たちは客に対して「オトイレに行ってきます」などと言っていた。

音入れ(録音機)をもじって「ちょっと録音してきます」と訳の分からぬことをのたまう女もいた。

だが昭和四十年代までは、便所、カワヤが普通だった。

余談だが、トイレという言葉が流行した頃、水商売の女たちは客に対して「オトイレに行ってきます」などと言っていた。

音入れ(録音機)をもじって「ちょっと録音してきます」と訳の分からぬことをのたまう女もいた。

さて、かわやは川屋、つまり川の側に建てられて、垂れ流していたから、これから来た語源だという。

また、<安斎随筆前編五>には、排出用の容器を取り換えたゆえ、カワリから、カワヤに訛ってとか、厠は側屋なりともいうと出ている。

しかし、これはどれも間違っている。

昔禅寺では「東司」と呼び、「持頭」と呼ぶ番僧がカワヤ(便所)を司っていたが、後年のように畑の下肥用のものだけでなく、

小水は別途銭の収入源となっていたからである。というのは昔から動物の皮の需要は多く、その皮をなめすのに、人間の小水が、

現代でいう、アンモニアとして高く売れていたのである。

徳川綱吉の、生類憐みの令の発布によって製革業が弾圧されるまでは、皮のなめしのアンモニアはチョウズと呼ばれた小便しかなかったので、

馬車や荷車で皮屋が汲みとりに廻り相当の代価を支払っていた。

(綱吉の実像や生類憐みの令に関する詳細は後段で記す)

そして彼らは「東の草」(注、東国に住んでいる日本原住民の意味で蔑称)とされていたせいにより、その支配の「司」なのが正しい。

ちょっと変にも思われるが、小用の方のみを後架とよんで区別したのも「高価」が始めの呼称だった故によるらしい。

オシッコをするのに背後に凭れ掛けなんかは必要は無いのに、それが当て字であることは一日瞭然である。

「手水場」とかいてチョウズバと読ませるのも、手にチョウの音も訓もないのに無理である。

これは、皮をはいでなめし乾す際に、小用桶の小水を手につけて塗りこむように叩き塗る時に、チョウチョウと掛声をかけたという説と、

丁々発止のチョウからとの説もある。

馬車や荷車で皮屋が汲みとりに廻り相当の代価を支払っていた。

(綱吉の実像や生類憐みの令に関する詳細は後段で記す)

そして彼らは「東の草」(注、東国に住んでいる日本原住民の意味で蔑称)とされていたせいにより、その支配の「司」なのが正しい。

ちょっと変にも思われるが、小用の方のみを後架とよんで区別したのも「高価」が始めの呼称だった故によるらしい。

オシッコをするのに背後に凭れ掛けなんかは必要は無いのに、それが当て字であることは一日瞭然である。

「手水場」とかいてチョウズバと読ませるのも、手にチョウの音も訓もないのに無理である。

これは、皮をはいでなめし乾す際に、小用桶の小水を手につけて塗りこむように叩き塗る時に、チョウチョウと掛声をかけたという説と、

丁々発止のチョウからとの説もある。

セッチン、セツインとよぶのも皮屋言葉では、節が折れぬように伸ばし乾すことで、引張る棒杭のことをさすのである。

大坂では明治になっても辻々に木桶をおき、共同便所みたいに小水のみの用をさせているのを「渡辺」とよんで、通行人が便利かっていたものである。

渡辺橋をば中心にした除地を五ケといって、そこの住人たちが集めた桶からアンモニアで秘かに皮をなめして製造していたことによるらしい。

今では梅田駅前の目ぬきの大繁華街となっている。〈守貞漫稿〉では、

女人といえど大小を一つに出すことは長屋でも禁じられ、大は農業への肥料用ゆえコエとよばれたが、

小は「一疋だて」とよばれ女でも立ち小便で桶に背後向きで放水するのが建て前とされた。

だから粗相とは、小水を漏らしてしまうことではなく、本来の意味は、誤って小水をコエの方ヘソソッと流して入れてしまう事となのである。

ちなみに、昭和四十年代でも、流石に都会ではないが、田舎では野良仕事の合間、女たちは平気で立小便をしていたもので、

祖母は「女もこの方が、汚れもしなくて便利だ」と話していた。

大坂では明治になっても辻々に木桶をおき、共同便所みたいに小水のみの用をさせているのを「渡辺」とよんで、通行人が便利かっていたものである。

渡辺橋をば中心にした除地を五ケといって、そこの住人たちが集めた桶からアンモニアで秘かに皮をなめして製造していたことによるらしい。

今では梅田駅前の目ぬきの大繁華街となっている。〈守貞漫稿〉では、

女人といえど大小を一つに出すことは長屋でも禁じられ、大は農業への肥料用ゆえコエとよばれたが、

小は「一疋だて」とよばれ女でも立ち小便で桶に背後向きで放水するのが建て前とされた。

だから粗相とは、小水を漏らしてしまうことではなく、本来の意味は、誤って小水をコエの方ヘソソッと流して入れてしまう事となのである。

ちなみに、昭和四十年代でも、流石に都会ではないが、田舎では野良仕事の合間、女たちは平気で立小便をしていたもので、

祖母は「女もこの方が、汚れもしなくて便利だ」と話していた。

「犬も歩けば棒に当たる」

生類憐れみの令」

「徳川綱吉の策謀」

「徳川綱吉の策謀」

いろはかるたに「犬も歩けば棒に当たる」という判かったような、判からない

ような変な句が在りますが、はたしてこの意味は何だろう。

徳川綱吉の有名な「生類憐れみの令」があります。通説では、

これは綱吉が戌年生まれだったから、中野に大きな犬小屋を建て給食までして、犬を保護しその他の動物まで愛護した。という事になっている。

歴史事典や講談でもこのような内容である。だが果たして実際はどうだろう。

以前日本へ輸出する犬が残酷に扱われるからと、英国でデモ騒ぎまで起き、これに対して日本の畜犬輸入商が愛犬デモを開催した事があった。

そこで日本の外務大臣までが乗りだし、「我が国には犬公方の例もある」と、日本人の動物愛護精神の豊かさを大いに宣伝したが、さっぱり効き目がなかったという。

これには訳があって、ロンドンに本部のある世界動物愛護協会の「日本資料」の中には、きわめて非講談的な記載が残っている。

だから日本からいくら講談的知識の犬公方の話しを持ち出したところで、相手には通用しないのではあるまいか。

何しろ向こうの犬公方の資料たるや、明治初年に「バロン・キャット」の名で知られた新田男爵の説明によっている。

だから爵位を尊ぶ英国では権威在るものとされている。そこで先にこの日本よりも海外で著名な彼のことを説明すると、

この人は「つま黒」の旗で名高い新田義貞の嫡流という事で、徳川時代はその系図を将軍家に貸し銭を貰っていた。

何しろ向こうの犬公方の資料たるや、明治初年に「バロン・キャット」の名で知られた新田男爵の説明によっている。

だから爵位を尊ぶ英国では権威在るものとされている。そこで先にこの日本よりも海外で著名な彼のことを説明すると、

この人は「つま黒」の旗で名高い新田義貞の嫡流という事で、徳川時代はその系図を将軍家に貸し銭を貰っていた。

ところが幕末になると公儀もお勝手元不如意で銭が出なくなった。そこで彼は当時流行したコレラやペスト予防の石炭酸の代わりに「八方睨みの猫」というのを

厄除けに描いて銭にかえていた。

さて下田開港以来、日本の絹織物は質はよいが柄が地味すぎるというので、桑の葉と共に蚕卵紙が今のシスコへ送られる段になって、船中で鼠害にあうのを避けるため、この猫の絵を付けて輸出されたから、彼の絵は欧米においても、珍しい墨絵として珍重された。勿論「まじないの絵」とは思われず、「写生画」として扱われたらしい。

厄除けに描いて銭にかえていた。

さて下田開港以来、日本の絹織物は質はよいが柄が地味すぎるというので、桑の葉と共に蚕卵紙が今のシスコへ送られる段になって、船中で鼠害にあうのを避けるため、この猫の絵を付けて輸出されたから、彼の絵は欧米においても、珍しい墨絵として珍重された。勿論「まじないの絵」とは思われず、「写生画」として扱われたらしい。

(この当時米国側の蚕卵紙輸入港がサンフランシスコだったので、日本側では桑港と書く)

そこで明治になって「猫まん」と呼ばれていた彼が、新田義貞の後裔として「男爵」になると、動物愛護家という目で外人には見られ、

来日した彼らに談話を求められ、犬公方の話しも出たものらしい。

勿論彼の口にしたことと、それを翻訳して載せた十九世紀の英国動物愛護協会の記事とでは若干の食い違いがあるかもしれない。

だが日本に伝わっていない非講談的な話しとして紹介する。

来日した彼らに談話を求められ、犬公方の話しも出たものらしい。

勿論彼の口にしたことと、それを翻訳して載せた十九世紀の英国動物愛護協会の記事とでは若干の食い違いがあるかもしれない。

だが日本に伝わっていない非講談的な話しとして紹介する。

「厳有院さま(四代将軍家綱)にはお子がなきため、弟君の館林侯綱吉をとの声もあった。しかしその母が、からびと(朝鮮済州島)の血をひくゆえをもって、大老酒井雅楽頭は、

それならばいっそ公家よりと、有栖川宮幸仁親王をもって五代将軍にたてようとした。五代将軍に有栖川親王を立て、武家社会に疎い親王を補佐する役目に水戸光圀を副将軍として幕政を行う計画であった。

だが反対勢力に負け酒井は失脚し、光圀は国許で閉門蟄居を命じられる。

そこで綱吉が将軍となると酒井は台閣から追われたが、彼ら一味の与党もこの際退治すべしとなった」と説明され、その註には、

「日本民族には原住系と天孫系の二種あり、原住系は日本列島に天然自然に存在する山の草木、岩石、獣の一切を司り、天孫系は土を耕して種を蒔く農耕や桑を

植えての養蚕といった加工業に分かれていた。酒井は拝み屋の祖先を持ち、当時の彼らは獣の皮はぎをする職業をその部族に持っていて、その宗教のトーコー

(東光薬師如来系)の勢力はすさまじかった」

つまり日本では狼が絶滅してしまったくらいに、革皮の需要が多かったので、この当時は犬さえも見つけしだい撲殺されていたものらしい。

そこで綱吉将軍の一派は原住系弾圧のため、彼ら最大の収入源である皮革業を弾圧しようと、(皮を剥ぐな)という代わりに、

「生類を憐れめ、殺すな」と布告し中野に十六万坪、大久保に二万五千坪の犬屋敷を設け、権力で皮剥ぎの邪魔をした。

といった経緯が、新田男爵の談話として出ているのである。

植えての養蚕といった加工業に分かれていた。酒井は拝み屋の祖先を持ち、当時の彼らは獣の皮はぎをする職業をその部族に持っていて、その宗教のトーコー

(東光薬師如来系)の勢力はすさまじかった」

つまり日本では狼が絶滅してしまったくらいに、革皮の需要が多かったので、この当時は犬さえも見つけしだい撲殺されていたものらしい。

そこで綱吉将軍の一派は原住系弾圧のため、彼ら最大の収入源である皮革業を弾圧しようと、(皮を剥ぐな)という代わりに、

「生類を憐れめ、殺すな」と布告し中野に十六万坪、大久保に二万五千坪の犬屋敷を設け、権力で皮剥ぎの邪魔をした。

といった経緯が、新田男爵の談話として出ているのである。

だから犬公方の話しが講談並なら、世界に冠たる動物愛護美談だが、それが通用しないのは、真相が政治的報復手段であったのと、猛烈な日本人の獣殺しを、

うっかり新田男爵が先に話してしまったせいらしい。

有り体は、徳川綱吉が「神仏混合令」を発布するに先だって、その当時「犬も歩けば棒に当たる」と辻の木戸ごとの四の民(騎馬民族系の民)の番太たちが

野良犬を見つけると六尺棒で撲殺し、製皮業者に渡していた、野良犬受難の時代だった訳である。

うっかり新田男爵が先に話してしまったせいらしい。

有り体は、徳川綱吉が「神仏混合令」を発布するに先だって、その当時「犬も歩けば棒に当たる」と辻の木戸ごとの四の民(騎馬民族系の民)の番太たちが

野良犬を見つけると六尺棒で撲殺し、製皮業者に渡していた、野良犬受難の時代だった訳である。

地震や冷害で人間が餓死していた当時、地方の役人が製革業者取締のためだけの目的とも解らず、小鳥や魚まで生き物だからと厳重に法の施行をして民を苦しめた。

何と言ってもこの法を発令した国家主権者は綱吉であるから、綱吉を名君として書いた物もあるがはたしてどうだろう。

何と言ってもこの法を発令した国家主権者は綱吉であるから、綱吉を名君として書いた物もあるがはたしてどうだろう。

因みに、酒井大老の東光派一派は、江戸市中では七千人、江戸以北では二十万人が僻地へ追放された。

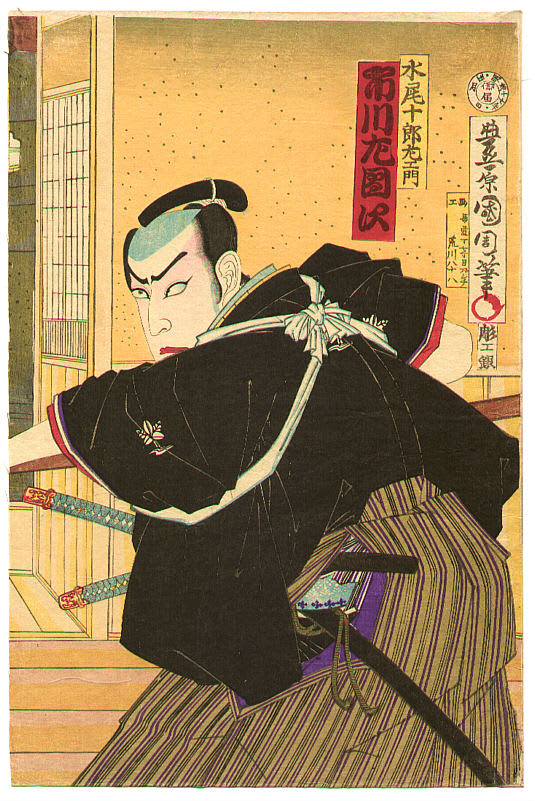

その中には「白柄組」で江戸をのし歩いた旗本奴水野十郎佐衛門一派も含まれている。

その中には「白柄組」で江戸をのし歩いた旗本奴水野十郎佐衛門一派も含まれている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます